Brainメディア運営部です!

今回は弊社代表の迫佑樹とInstagramフォロワー6万人のあおさんによる過去の対談内容をもとに記事を執筆しました。

簡単にお二人の紹介をさせていただきます。

今回は、〝競合リサーチの落とし穴〟と、それを乗り越えるための戦略的な思考法を解説していきます。

「自分の発信なんて意味がない」

「トップの人がすごすぎて、何をしても勝てる気がしない」

そんな風に感じてしまい、発信や副業に一歩踏み出せない。

あるいは始めたものの、自信が持てず途中で手が止まってしまった。

もしあなたがそんな悩みを抱えているなら、〝リサーチのやり方自体〟に問題があるかもしれません。

実際、SNSで結果を出せない人の多くがやってしまっているのが、

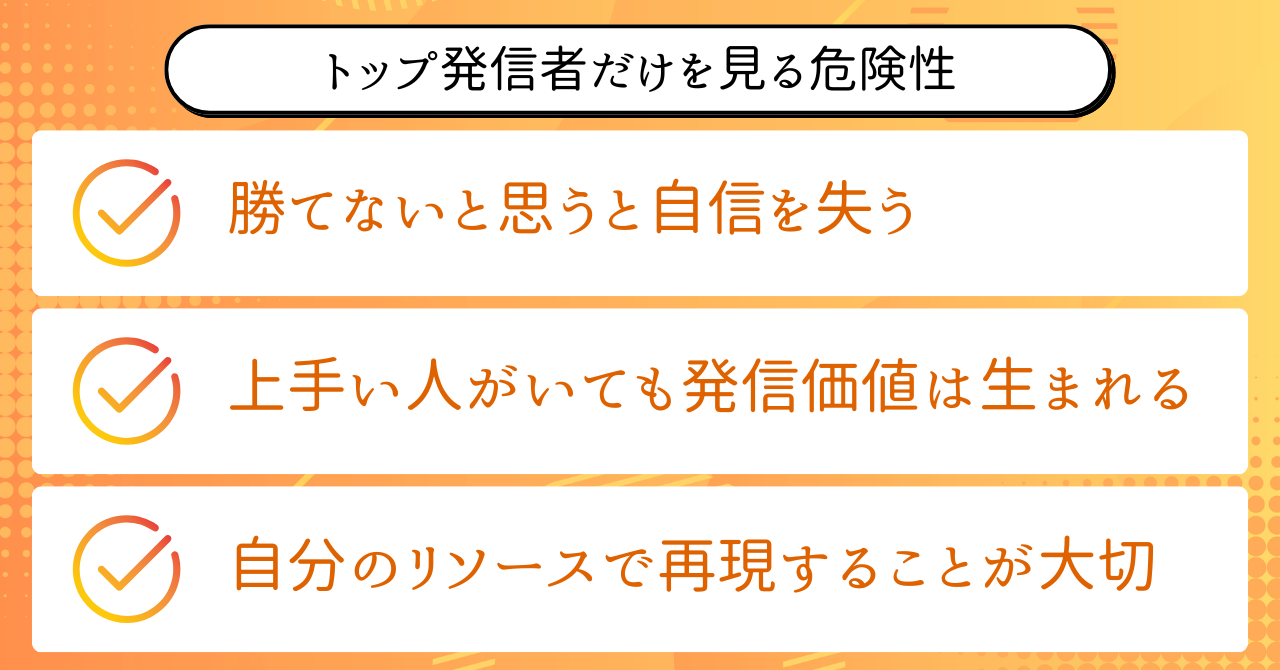

〝トップ発信者だけを見て、自分との違いに絶望する〟という落とし穴。

たとえば、フォロワー14万人・月収1000万円の人を見て「自分には無理だ」と感じたことはないでしょうか?

しかし冷静に仕組みを分解していくと、

その人と〝同じステージ〟で戦わなくても、月100万円という目標は十分に現実的です。

むしろ、トップの人が見落としている〝穴〟にこそ、自分の勝ち筋が眠っているケースも多いのです。

本記事では、「なぜトップだけを見てはいけないのか?」という前提からスタートし、

「2〜5位の競合を見るべき理由」「差別化に繋がるリサーチの視点」までを丁寧に解説します。

発信で成果を出したいすべての人に、確かなヒントをお届けします。

目次

なぜトップだけを見てはいけないのか?

「トップ発信者ばかり見ていたら、いつの間にか自信を失っていた」

この悩みは、情報発信を始めた多くの人に共通するリアルな壁です。

結論から言えば、〝トップだけを見て競合リサーチをするのは危険〟です。

なぜなら、彼らが今のステージに立つまでには数年単位の積み重ねがあり、そこには多くの資金・人脈・経験が絡んでいるからです。

初心者がいきなり同じ視座で比較してしまえば、劣等感に押しつぶされるのは当然の流れとも言えます。

しかも、トップを目指さなくても〝現実的に収益を上げている人〟は確実に存在します。

月100万円稼ぐことが目的なら、トップと同じ路線をたどる必要はありません。

この章では、「なぜトップだけを見ると自滅してしまうのか?」を4つの視点で深掘りしていきます。

視野を広げ、再現可能な目標設定と自信回復につながる考え方を一緒に見直していきましょう。

「この人には勝てない」と思った時点で負けが始まる

誰しもSNSを開けば、圧倒的な実績や数字を誇るトップ層の投稿が目に飛び込んできます。

「フォロワー10万人突破!」「月収1,000万円達成しました!」といった見出しは、否が応でも自分と比較してしまう要因になります。

しかし、その瞬間に思う「この人には勝てないな……」という感情。

実はそこから、自己否定と行動停止が始まっています。

なぜなら、発信者としての自信は「比較」ではなく「成長」から生まれるからです。

他人の完成された姿ばかりを見ていると、自分の〝いま〟がどれだけ進歩していても、常に劣等感に引っ張られてしまうのです。

この段階で重要なのは、「そもそも勝つ必要があるのか?」という問いを持つこと。

勝負する土俵が違えば、比較に意味はありません。

「月10万円稼げればいい」「自分の強みを活かして、特定の読者に届けばいい」

そのような目的であれば、トップの成功例を見て自信をなくす必要などないのです。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- SNSで感じる劣等感は、比較の対象を間違えている場合が多い

- 発信の目的が明確であれば、〝勝ち負け〟の発想は不要になる

- 〝いま〟の自分にできる行動を積み上げることが、本当の意味での成功に繋がる

他人に勝つよりも、自分が前に進み続けること。それが継続と成果への第一歩になります。

「自分よりすごい人がいるから無理」…その思考の危険性

「これ得意だと思ったけど、もっと上手い人がいるしな……」

「自分なんかが発信していいのかな……」

情報発信を始めたばかりの人が抱える、この素朴な不安。

それ自体は自然な感情ですが、放っておくと行動を止める致命的な理由になります。

実際、発信の現場では「すごい人がいるから自分は出番がない」と考えてしまう人が後を絶ちません。

しかし、ここで忘れてはいけないのは〝発信に必要なのは、トップの実力ではない〟という事実です。

大切なのは、「自分の経験や視点が、誰かにとって有益かどうか」という視座。

たとえば、あなたが1年間努力して痩せた経験があったとしましょう。

それは「まだダイエットを始めていない人」から見れば、充分に価値のあるストーリーです。

また、「発信ジャンルに詳しい人がいる=もう自分は無理」ではありません。

同じ内容でも、切り口・語り口・媒体の選び方次第でまったく違う価値になります。

この話の内容を、少し整理しておきます。

- すごい人の存在は、発信をあきらめる理由にはならない

- 実力よりも、「誰に向けた発信か」が収益化に直結する

- 同じテーマでも、伝え方・見せ方で十分差別化は可能

誰かの後追いでもいい。でも、自分の〝言葉で語る〟ことに意味があるのです。

トップ発信者の真似で潰れる人、目標達成する人の違いとは

トップ発信者のやり方をそのままコピーすれば、自分もうまくいく。

そんな幻想を持ってしまうのは、ある意味自然です。成功の再現性を求めたくなる気持ちもよくわかります。

しかし実際は、真似した結果、自信を失って辞めていく人が圧倒的に多いのが現実です。

なぜなら、トップの発信内容・運用スタイル・ペースは、〝今の自分〟にとって再現不可能な領域であることが多いからです。

一方で、目標を達成していく人にはある共通点があります。

それは〝再現可能なモデルを、自分のリソースに合わせてカスタマイズしている〟ということ。

たとえば、「トップの人はYouTube・Twitter・Instagramすべてを運用している」としても、

自分はTwitter一本に集中し、1日1投稿から始める。

同じ土俵に上がるのではなく、自分の得意なフィールドで戦うという選択が、結果的に〝継続〟と〝改善〟を生み出します。

SNS運用で同じミスを繰り返さないためにも、次の内容を頭に入れておいてください。

- トップの真似は、体力・リソースの消耗リスクが高い

- 現時点での自分に合った〝戦い方〟を選ぶのが重要

- 目標値と発信スタイルを一致させることで行動が続く

まずは、自分が継続できることから始める。そこに収益化のチャンスは潜んでいます。

「1000万円プレイヤー」にならなくても月100万円は狙える

「月1000万円売り上げているあの人みたいにならなきゃ」

そんな思い込みが、自分を苦しめていないでしょうか?

でも実際は、トップ層のビジネスを細かく見ていくと、

複数のプラットフォームに分散して収益を得ていたり、1つ1つの商品単価が高かったりと、仕組みがしっかり組まれています。

そのすべてを真似するのは、想像以上に難しいのです。

たとえば、トップの人が5つの収益源で月1000万円を稼いでいる場合、

そのうちの1つが200万円規模の売上だったとしましょう。

このモデルを3つだけ再現できれば、それだけで〝月600万円〟の可能性があるということです。

つまり、「全部再現しなくても、目標達成は可能」という発想の転換が鍵になります。

自分が今できるリソースの中で、再現可能なビジネスモデルをピックアップし、

〝分母を小さくして目標を達成する〟という考え方を持つことが必要です。

この内容を実際に使う際、特に意識したいポイントは次の通りです。

- トップの数字は〝総合力〟で構成されており、部分だけ再現すれば良い

- 全てを真似する必要はなく、1/3程度でも大きな成果が出る

- 小さく分けて目標を設計すると、再現性が一気に高まる

最初から1000万円を目指さなくていいんです。

自分が再現できる形で、まずは1つをしっかり作っていけば大丈夫ですよ!

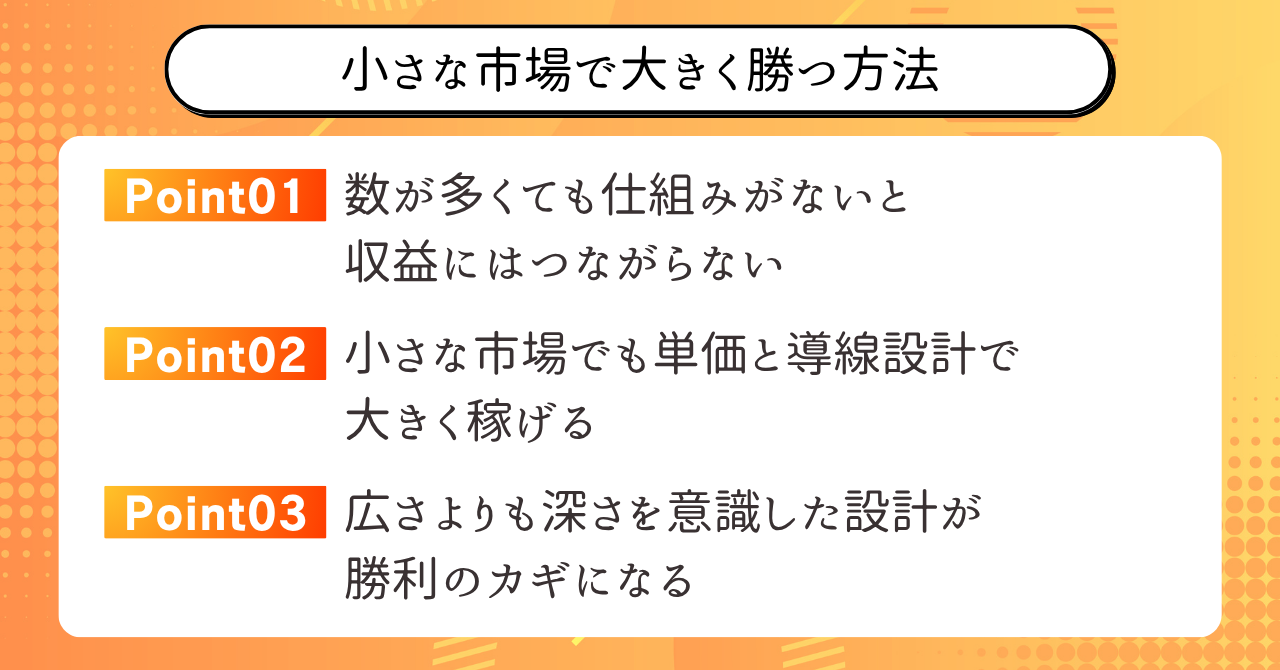

フォロワー数に惑わされるな…市場規模と収益は比例しない

「フォロワーが多ければ多いほど、稼げる」

そんなイメージが先行していませんか?

結論から言えば、〝フォロワー数と収益は必ずしも比例しません〟。

なぜなら、SNSや情報発信のビジネスは、フォロワーの〝質〟と〝設計された導線〟によって成果が決まるからです。

数だけに気を取られてしまうと、本当に見るべきポイントを見失ってしまいます。

たとえば、100万人の登録者を抱える発信者でも、収益が頭打ちの人もいれば、

たった3万人で月収100万円以上を継続している人も存在します。

この章では、「なぜ少人数でも稼げるのか」「市場規模ではなく勝てる市場をどう作るか」を、具体例とともに深掘りしていきます。

自分の規模に合った戦い方を知ることが、継続的な収益への第一歩になります。

登録者数100万人と5万人…本当に差があるのはどこか?

一見すると、100万人と5万人では、スケールがまるで違うように見えます。

実際、SNSでは数のインパクトが大きいため、フォロワー数の差が「影響力の差」として扱われがちです。

しかし、収益面でそのまま比例するかというと、答えは〝NO〟です。

理由はシンプルで、「影響力の幅」と「収益導線の密度」は全く別の指標だからです。

たとえば、100万人の登録者がいても、発信内容がエンタメ寄りだったり、収益化の導線が未整備であれば、広告収入や単発商品の売上に頼るしかありません。

一方で、5万人のフォロワーに向けて、教育設計されたコンテンツを用意し、信頼関係が構築されていれば、継続課金や高単価商品の販売が可能になります。

実際、登録者5万人クラスで月100万円以上を安定的に稼いでいる発信者は多く存在します。

それは「小規模でも深く刺さる届け方」ができているからです。

この話の内容を、少し整理しておきます。

- フォロワー数は〝規模〟ではなく〝構造〟で見直すべき指標

- 広く浅い影響力より、狭く深い信頼構築が収益に直結する

- 5万人でも設計が正しければ、収益は100万人以上になることもある

数の多さよりも、〝届け方〟と〝仕組み〟に注目することが重要です。

月100万円を狙うなら「5万人市場」が狙い目な理由

「大きな市場ほど稼げる」と思いがちですが、それが必ずしも正解とは限りません。

むしろ、競合の少ない中規模市場の方が、戦略次第で大きなリターンを得られるケースが多くあります。

たとえば、フォロワー数5万人前後のジャンルで活躍している人たちの多くは、

自分の得意分野を活かしつつ、〝明確なターゲットに深く刺さる〟発信をしています。

情報の粒度が深く、読者の悩みに直接アプローチする内容になっているのが特徴です。

さらに、商品やサービスの価格帯も中高単価に設計されているため、フォロワー全体の1〜2%しか購入しなくても、月100万円は十分に射程圏内になります。

一方、100万人市場になると、競合も強く、情報が飽和しがちです。

参入タイミングやポジショニングを誤ると、埋もれてしまうリスクも高くなります。

あらためて、行動に落とし込むべきポイントを簡単にまとめておきます。

- 中規模市場は、競合が少なく〝勝てる構造〟が作りやすい

- フォロワー5万人でも月収100万円は十分に可能なスケール

- 刺さる発信+中高単価設計が収益の鍵を握る

背伸びするより、自分にフィットした市場を選ぶ方が結果に繋がります。

「1位を狙う」のではなく「勝てる領域を作る」発想

SNSにおいて、誰もが憧れる「フォロワー数1位」「再生数1位」という肩書き。

確かに強いインパクトがありますが、それを目指すことが最適解とは限りません。

むしろ重要なのは、〝自分が勝てる領域をいかに設計するか〟という視点です。

たとえば、ダイエット系ジャンルで1位を取るのが難しいなら、

「低糖質ダイエット×主婦×30代限定」など、切り口を狭めてニッチなポジションを取る。

そこに特化した発信と商品設計をすれば、競争相手は一気に減ります。

これは、「市場を狭める=弱くなる」ではなく、

〝精度を高めることで勝てる確率を最大化する〟戦略です。

結果として、1位でなくても確実に成果が出る土台を作ることができるのです。

この内容を実際に使う際、特に意識したいポイントは次の通りです。

- 〝広い市場で1位を目指す〟より、〝狭い市場で最適化〟を狙う

- 切り口を明確にすることで競合が減り、ポジションが作れる

- ニッチ化は「勝ちに行く」ための前向きな戦略である

勝つべき場所は、自分で選び、自分で作れる。それがSNS時代の競争戦略です。

「3万人フォロワーでも月収120万円」は普通に成り立つ

「3万人しかフォロワーがいないのに、本当に月100万円以上も稼げるの?」

そんな疑問を持つ人は多いかもしれません。

しかし、ビジネスモデルが明確に設計されていれば、それは〝普通に成り立つ数字〟です。

たとえば、発信者が5つの商品を持ち、それぞれが20万円〜30万円で設計されていた場合。

1商品あたり月5本〜10本の販売で、収益は簡単に100万円を超えていきます。

また、1つの媒体だけに依存せず、Twitter・Instagram・YouTubeなどを並行運用することで、

フォロワーの質と導線を掛け合わせ、転換率の高い仕組みを作ることが可能です。

重要なのは、規模感より〝一人あたりのLTV(生涯価値)〟を高める視点。

そこに設計力があれば、3万人という数字は全く小さくありません。

SNS運用で同じミスを繰り返さないためにも、次の内容を頭に入れておいてください。

- 3万人フォロワーでも、設計次第で月収120万円は十分可能

- 収益は〝商品の単価×導線×信頼〟の掛け算で決まる

- LTVを意識すれば、小規模でも大きな成果に繋がる

数字より〝届け方〟にフォーカスできる人が、結果的に一番強くなっていくんですよ!

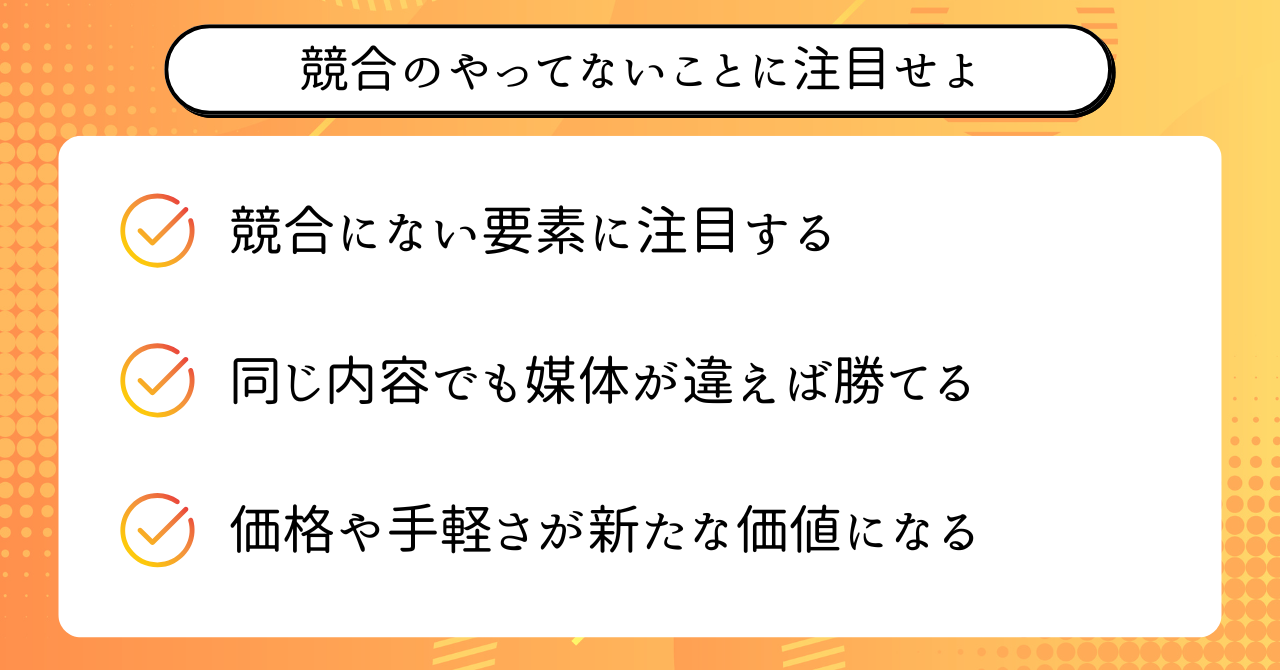

「競合との差別化」はトップの〝穴〟を見つけることから始まる

発信を始めたばかりの人が、よく陥る勘違いがあります。

それは、〝差別化=新しいことをゼロから生み出すこと〟だと思ってしまうことです。

結論から言えば、差別化は「相手にないものを見つける」ことから始まります。

なぜなら、どれだけ圧倒的に見えるトップ発信者にも、必ず〝穴〟があるからです。

その穴に気づき、自分の強みをそこに当てはめていくことこそが、最短で市場にポジションを築く方法です。

「オリジナルじゃないと意味がない」「新しいジャンルを作らなければ」と気負う必要はありません。

むしろ、すでに成功している人たちの〝やっていないこと〟を丁寧に拾うほうが、現実的で確実な差別化に繋がります。

この章では、競合リサーチを差別化に転換するための思考法と、実践例を紹介していきます。

誰にでも再現可能な〝勝てるポジショニング〟の築き方を具体的に掘り下げていきます。

「この人にないものは何か?」という視点で競合を見る

競合リサーチの多くは、「何がすごいのか?」という視点で行われます。

しかし、そこから得られるのは〝憧れ〟や〝模倣〟であって、差別化には繋がりません。

そこで必要になるのが、「この人には〝何がない〟のか?」という逆算の視点です。

たとえば、あるインフルエンサーがYouTubeでは圧倒的な発信力を持っていたとしても、

TwitterやInstagramではほとんど存在感がない場合、その穴を狙って発信導線を構築することができます。

あるいは、発信内容が知識に偏っていて、実体験やストーリー性が弱い場合。

そこに自分の経験談や日常描写を絡めることで、読者との距離感で差別化することも可能です。

このように、「自分との差を埋める」のではなく、「相手の穴を埋める」視点が非常に重要です。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- 「何がすごいか」より「何が足りてないか」に注目する

- 表面的な数値や投稿内容の裏に〝抜けている領域〟がある

- 穴を見つけたら、自分の得意と照らし合わせてポジショニングする

差別化の第一歩は、「憧れ」ではなく「観察」から始まります。

発信ジャンル×チャネルを変えるだけで勝てるケース

多くの人が「同じジャンルでは勝てない」と思い込んでしまいます。

しかし実際には、ジャンルはそのままで、〝発信チャネル〟を変えるだけで勝てるケースが数多くあります。

たとえば、アルバイト体験の情報をTwitterで発信している人がいたとして、

同じ内容をYouTubeで届けている人は、まだほとんどいないというケースがあります。

これはまさに〝チャネルの穴〟です。

発信内容がよくても、それが届く媒体を変えるだけで、まったく違う市場価値を生み出すことができます。

加えて、媒体ごとの〝文脈〟も理解することが鍵になります。

Instagramではビジュアルが重視されるため、ストーリー性のある画像投稿に変える。

TikTokなら、数十秒で完結するTips形式で伝える。

つまり、内容は同じでも〝伝え方を変える〟だけで、全く新しい印象を与えることが可能なのです。

一度、ここまでの重要なポイントをまとめてみましょう。

- 同じ内容でも、発信媒体が変わると〝差別化〟が成立する

- 媒体ごとの文脈・特性を活かせば情報の価値は何倍にもなる

- 情報の再利用ではなく、〝再編集〟が差別化の鍵になる

誰もやっていないことではなく、〝誰もその方法でやっていない〟ことに注目しましょう。

有名ジムと同じ仕様で〝安価〟を実現すればどうなるか?

ダイエット業界において、ライザップのようなジムは〝知名度〟という点では圧倒的です。

しかし、価格の高さやハードルの高さから「入りたいけど無理」と諦める人も少なくありません。

ここにあるのが、まさに〝穴〟です。

仮に、ライザップと同等のパーソナル指導や食事管理ノウハウを持った人が、

それを〝月額制のオンラインジム〟として提供したらどうなるでしょうか?

内容は同じでも、価格が3分の1。しかも自宅で完結。

この時点で、ターゲット層はまったく異なり、十分に勝負ができる市場になります。

トップのビジネスモデルを見て、「すごいな」で終わるのではなく、

〝すごいけど、これはやれてないよな〟という視点を持つことで、差別化のヒントは一気に増えていきます。

この内容を実際に使う際、特に意識したいポイントは次の通りです。

- トップのサービスでも、価格・体験面で〝穴〟が存在する

- 高単価の仕組みを〝安価×利便性〟に落とし込むと市場が広がる

- 成功事例を観察し、再構成する力が差別化に繋がる

相手が築いた実績は、あなたの〝設計素材〟になります。

「3〜5位」の発信者がやっている〝勝ち方〟の共通点

トップ発信者は確かに目立ちますが、実は〝3〜5位〟の人たちこそ、現実的かつ堅実に成果を出しているケースが多いのです。

なぜなら、彼らは〝トップのようにバズらないけれど、刺さる発信〟を意識しているからです。

たとえば、派手な数字を見せず、地道に価値提供を続けてファンとの関係性を築いている。

Brainやnoteのような販売媒体を活用し、販売数は少なくてもLTVを高めて安定した収益を得ている。

そして何より、「トップがやっていないことを拾う視点」が鋭いのが特徴です。

具体的には、フロント商品として低単価のコンテンツを出し、バックエンドで継続課金モデルに繋げる。

トップ層が派手なプロモーションを打つ一方で、彼らは日常的なつぶやきやブログからコンテンツ導線を作る。

その〝自然さ〟が、かえって売上につながる導線になっているのです。

SNS運用で同じミスを繰り返さないためにも、次の内容を頭に入れておいてください。

- 3〜5位の人ほど、トップの穴を見て地道に差別化している

- 大バズよりも〝毎日の積み上げ×導線設計〟で安定化している

- 派手さがなくても、継続的な仕組みで収益を上げている

派手な戦い方じゃなくても、地に足つけたやり方でちゃんと稼いでいける。

これ、めっちゃ大事なんですよ!

ノウハウや体験を惜しまず発信する大切さを説いた一冊。

無料で情報を出すことで信頼が築かれ、損ではなく“信頼と収益につながる理由”が理解できます。

【要注意】SNSで信用を失う人の投稿パターン5選|知らずに嫌われるNG行動とは?

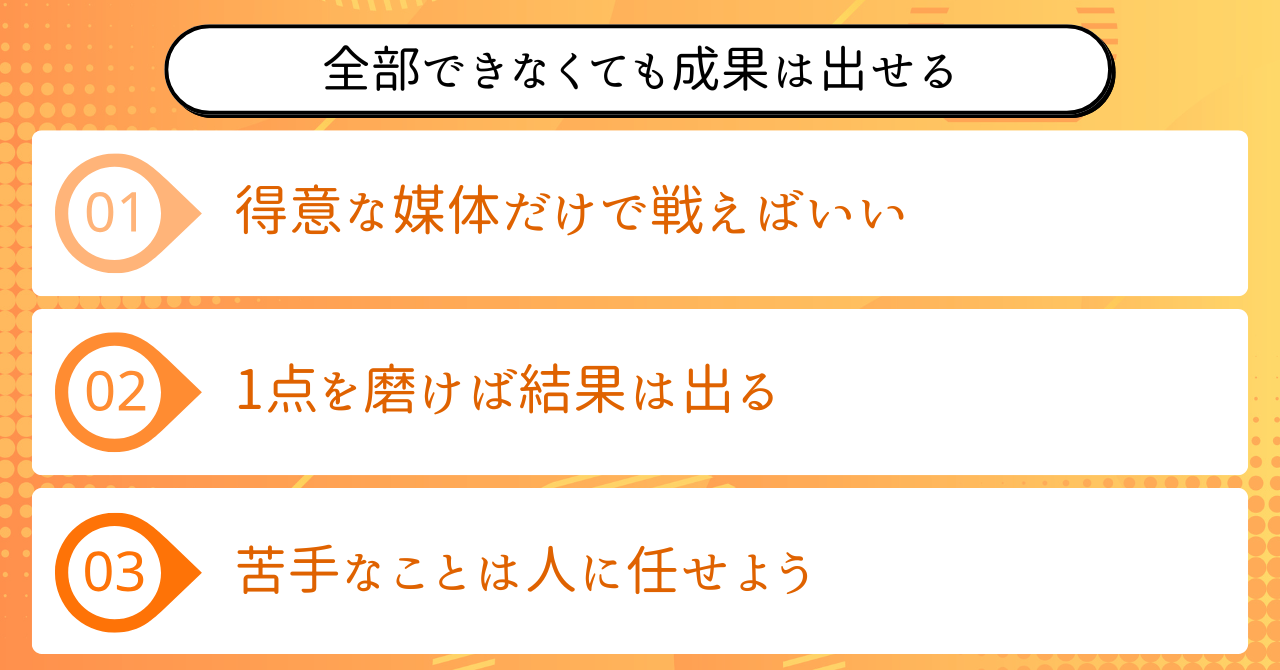

あなたは〝全部乗せ型〟を目指す必要はない

「発信で成果を出すには、全部できなきゃいけないんでしょ?」

そう思って、自分の不得意な領域まで完璧にやろうとすると、発信は間違いなく苦しくなります。

結論から言えば、〝発信で成果を出すために、全部の媒体・全部のスキルを極める必要はありません〟。

重要なのは、自分の〝得意〟を活かして、苦手な部分は他のリソースで補うという考え方。

つまり、〝全部やる〟のではなく、〝全部を埋める〟という発想に切り替えることです。

実際に伸びている発信者の多くは、得意な媒体に集中し、他の領域はチームや外注、またはコラボによって補完しています。

一人で完璧になる必要がない時代だからこそ、〝分業・補完〟の思考が武器になるのです。

この章では、〝全部を自分で抱え込まない〟ための戦略と、現実的な勝ち方を紹介していきます。

「YouTubeは強いけどTwitterは弱い人」たくさんいる

SNSを見ていると、YouTubeでバズっているのに、Twitterではまったく動いていない人。

あるいはInstagramでは洗練された投稿をしているのに、YouTubeでは全く存在感がない人。

そんな「バラつきのある発信者」は、実は山ほどいます。

これは、一見弱点のようにも見えますが、視点を変えれば〝補完のヒント〟になります。

なぜなら、媒体ごとに必要なスキルも運用スタイルもまったく違うからです。

YouTubeでは編集や構成、話し方が重視され、Twitterでは情報の簡潔さやテンポが求められる。

つまり、すべてを完璧にこなす人が少ないのは、当然の話なのです。

ここで大事なのは、「全部できない=失敗」ではなく、「どこで勝てるか」にフォーカスを当てること。

不得意な媒体はやらなくてもいい。

あるいは、投稿の型だけ作ってルーティン化してしまう、という戦略的な捨て方もあります。

この話の内容を、少し整理しておきます。

- 得意・不得意があるのは〝当たり前〟であり、失敗ではない

- 媒体ごとに必要な能力が違うため、分業・戦略設計が必要

- 苦手な媒体に無理に挑むより、強い場所で勝負した方が結果が出やすい

どこでも戦おうとせず、自分が戦える場所で最大の力を出す。それで充分です。

部分的な強みを磨けば「総合点」で逆転できる

「発信は総合力が大事」という言葉にプレッシャーを感じる人もいるかもしれません。

確かに総合力は重要ですが、それは〝全部を自分でこなす〟という意味ではありません。

実際、成功している発信者の中には、〝部分的な強みだけで勝負している〟人が数多く存在します。

たとえば、Twitterだけで発信して、商品も1種類。

でも、その商品が月50万円以上売れていたり、フォロワーが1万人でも十分な収益を上げている。

これは、「尖った1点」で勝っている典型的な例です。

重要なのは、自分の得意な部分を徹底的に磨き込み、その〝一点突破〟を起点に全体戦略を広げていくこと。

仮に他のスキルが低くても、強い一点があれば、協業や再投資によって穴は十分に埋められます。

あらためて、行動に落とし込むべきポイントを簡単にまとめておきます。

- 全部を器用にこなすより、1点で強みを作る方が差別化しやすい

- 強みが明確であれば、他の弱点は補完すればいいだけ

- 総合点=〝自力+外部リソース〟という考え方に切り替える

自分の強みを過小評価せず、1点突破の先に全体設計を広げていく。それが戦略的な成長です。

「苦手な部分は人に任せる」戦略が当たり前の時代

「苦手だけど、全部やらなきゃ……」

そう思って発信を頑張る人は多いですが、その姿勢こそが成果の遠回りになることもあります。

今は、スキルや時間を〝外注できる〟時代です。

編集が苦手なら編集者に任せる。

画像作成がしんどければデザイナーに依頼する。

文章が苦手でも、企画構成だけ作ってライターに渡すこともできる。

この〝分業思考〟が、自分の集中力を最大限に活かし、得意領域での成果を加速させる鍵になります。

たとえば、コンテンツビジネスで収益化している人の多くは、苦手領域は最初から外注に回し、最小限の負担で最大効率を狙っています。

つまり、〝一人で全部やらない〟ことが、今では成功のセオリーになっているのです。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- 苦手を無理に頑張るより、任せる方が早く成果が出る

- 今はコストを抑えて外注する手段がいくらでもある

- 〝全部自分でやる〟は、もはや戦略として非効率

背負うのではなく、任せる。それが継続とスケールの秘訣です。

成功者は「全部うまい」のではなく「全部を埋めている」

SNSや発信で成果を出している人を見て、「あの人は全部できてすごいな……」と思うことはありませんか?

でも実際は、彼らも全部が得意なわけではありません。

本当にやっているのは、〝自分の不得意を埋める設計〟です。

たとえば、発信力が強い人がビジネスモデルを誰かと組んで動かしていたり、

セールスが得意な人が、ライティングを別のメンバーに任せていたり。

それぞれが〝強みを発揮して、弱みを埋め合う〟チーム設計をしています。

つまり、全部うまくなくても、全部を埋める体制があれば、結果として「全部できるように見える」のです。

SNS運用で同じミスを繰り返さないためにも、次の内容を頭に入れておいてください。

- 成功者は〝万能〟ではなく、〝補完がうまい〟だけ

- 見えている表層だけで判断すると自信を失いやすい

- 一人で完璧になるより、チームや外注で〝構造的に完成させる〟方が効率的

自分に足りない部分を認めて、ちゃんと補える人が、最終的には一番スムーズに伸びていくんですよ!

発信継続の壁を超えるための“思考法”が具体的。

失敗を資産と捉える習慣や“変化体質”が定着する秘訣を実例を交えて紹介しています。

SNS発信が続かない人へ|成果を出す人がやっているマインドセット5選

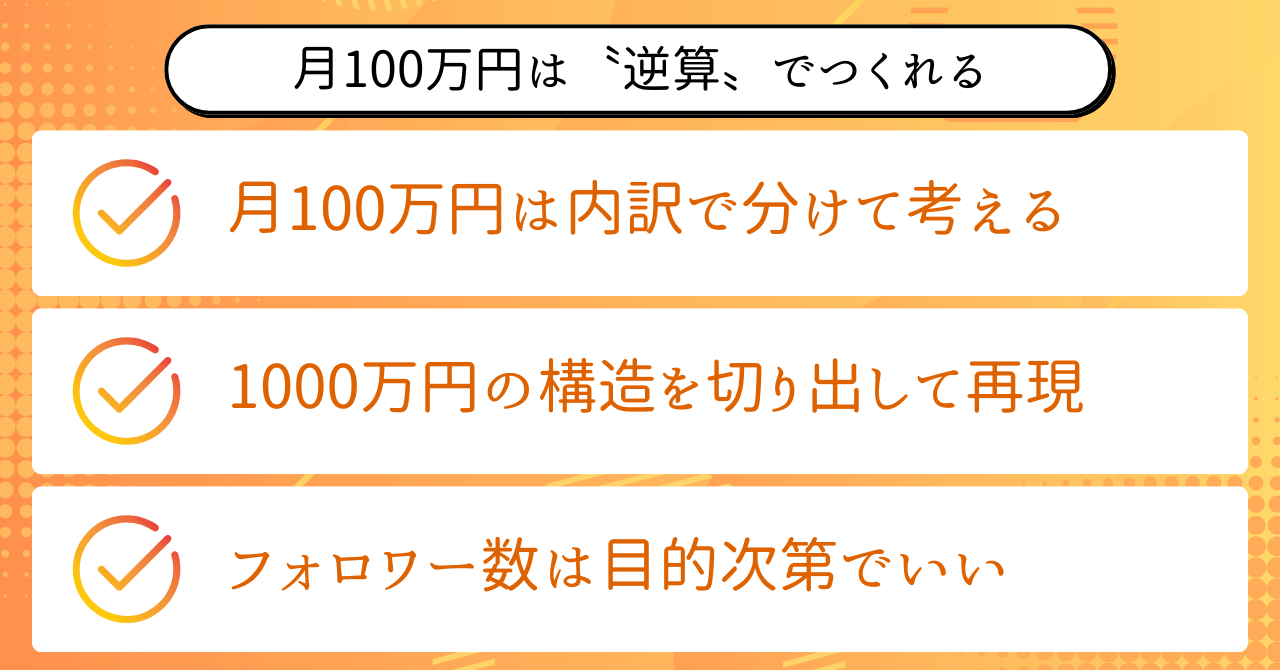

「目標から逆算」する現実的な戦い方とは?

情報発信やSNSビジネスを始めると、「月100万円稼ぎたい」「独立したい」といった目標を持つ人は多くいます。

けれども、いざ始めてみると「どれくらいのフォロワーが必要なのか?」「どんな商品を売ればいいのか?」がまったく見えず、行動が止まってしまう人も少なくありません。

結論から言えば、〝収益目標は逆算で作る〟べきです。

なぜなら、目標から逆算して設計することで、「やるべきこと」と「不要なこと」が明確になり、精神的な迷いが一気に減るからです。

SNSはフォロワーが多ければ成功するわけではありません。

むしろ「目標から設計し、それに見合う戦略を組み立てられる人」こそが、少ないフォロワーでも大きな成果を出しています。

この章では、「月100万円を現実的にどう設計するか?」という視点で、数字と実例をもとに解説していきます。

無理なく、でも確実に成果へ近づくための考え方を、ここでしっかり掴んでください。

「月100万円」の内訳を冷静に分解して考える

「月100万円稼ぎたい」という目標を掲げる人は多いですが、それを細かく〝内訳〟で考えたことがある人は意外と少ないかもしれません。

たとえば、1つの商品を1万円で売るとした場合、月に100本販売すれば100万円です。

もし商品単価が2万円であれば、月に50本。5万円なら20本。10万円の商品なら10本売るだけで達成できる数字です。

このように、〝単価×販売数=収益〟という構造を意識すると、必要なアクションが一気に具体的になります。

さらに、収益は1つの商品のみに頼る必要もありません。

1万円のコンテンツを20本、3万円の講座を10本、5万円のコンサルを2本売れば、それだけで月100万円はクリアできます。

つまり、「高単価を作れなきゃダメ」でもなければ、「低単価でバズらなきゃ無理」でもないのです。

自分の得意な価格帯と販売スタイルに合わせて、戦略的に組み合わせればいいだけです。

一度、ここまでの重要なポイントをまとめてみましょう。

- 月100万円は「単価×販売数」で分解すると一気に現実的になる

- 1商品に依存せず、複数の価格帯を組み合わせることで安定する

- 目標を〝内訳〟で把握することが、行動レベルの改善に繋がる

夢としての目標ではなく、戦略としての数字に落とし込む。それが第一歩です。

「1000万円モデル」を分母で割って再現する発想

「SNSで月1000万円稼いでいる人がいる」と聞くと、自分とは別世界の話に思えるかもしれません。

でも、その人のビジネスモデルを丁寧に分解すると、意外と〝部分的に真似できる仕組み〟だったりします。

たとえば、ある発信者が5つの媒体で活動し、それぞれで200万円ずつ稼いで月収1000万円だとします。

この時点で、1つの媒体だけで再現すれば、200万円規模の可能性があるということになります。

さらに、「その人のフォロワーが14万人」であれば、1/5の規模で考えると、2万8000人のフォロワーでも同様の構造を作れるかもしれない。

「1000万円=フルセット」で考えるのではなく、〝部分を切り出して小さく再現〟すれば、一気に現実味を帯びてくるのです。

この内容を実際に使う際、特に意識したいポイントは次の通りです。

- 成功モデルは〝部分再現〟を前提に分解すると思考が深まる

- 分母を割って考えれば、自分の今のリソースでも再現可能になる

- 全体像より、〝どの要素を切り出せるか〟が勝負の分かれ目

見ている世界を小さく切り取る。それだけで実現可能性は一気に高まります。

フォロワーを14万人にする必要は、そもそもない

「トップの人はフォロワー14万人いるのか……じゃあ自分には無理だな」

そう思って発信を諦めた人、実はかなり多いのではないでしょうか。

でも冷静に考えてみてください。

その人が14万人で月収1000万円なら、単純計算で〝1万人あたり月71万円〟ということになります。

つまり、3万人のフォロワーでも、月200万円規模は十分に狙える数字です。

しかもこれは、商品設計や販売導線によってさらに効率化することも可能です。

現実には、1万人のフォロワーで月100万円を稼いでいる発信者も数多く存在します。

重要なのは〝質〟であり、〝信頼関係〟です。

むやみに数を追うよりも、しっかり届けたい層に深く刺さる発信を続けることの方が、収益には直結します。

この話の内容を、少し整理しておきます。

- フォロワー数は「目的に応じて必要なだけ」で十分

- 3万人いれば、仕組み次第で月200万円も現実的

- 「数」より「質と導線設計」が収益化の決定要因になる

無理に〝14万人〟を目指す必要は、最初からないのです。

3つの強みを掛け合わせれば月収60〜100万円は狙える

「強みが1つしかない」と悩んでいる人も、実はかなり多いです。

でも、本当に重要なのは、1つ1つの強みよりも〝組み合わせ方〟にあります。

たとえば、「動画編集ができる」「Twitter運用の知見がある」「デザインが少しできる」

この3つを組み合わせれば、「SNS運用代行」や「情報発信者向けコンサル」など、複数の事業モデルが生まれます。

それぞれは単体で見れば〝中途半端〟かもしれません。

でも、〝複合スキル〟にしてポジションを作れば、それは唯一無二の強みに変わります。

このように、3つの強みを掛け合わせて〝商品化〟や〝サービス設計〟をすれば、

それだけで月収60〜100万円のスケールを十分に作ることができます。

SNS運用で同じミスを繰り返さないためにも、次の内容を頭に入れておいてください。

- 1つの強みを極めなくても、〝掛け合わせ〟で戦える

- 複数スキルの組み合わせが、ポジション差別化に繋がる

- 商品やサービスは、強みを再構成して作れば良い

一つひとつは平凡でも、組み合わせた瞬間に〝あなただけの価値〟になるんですよ!

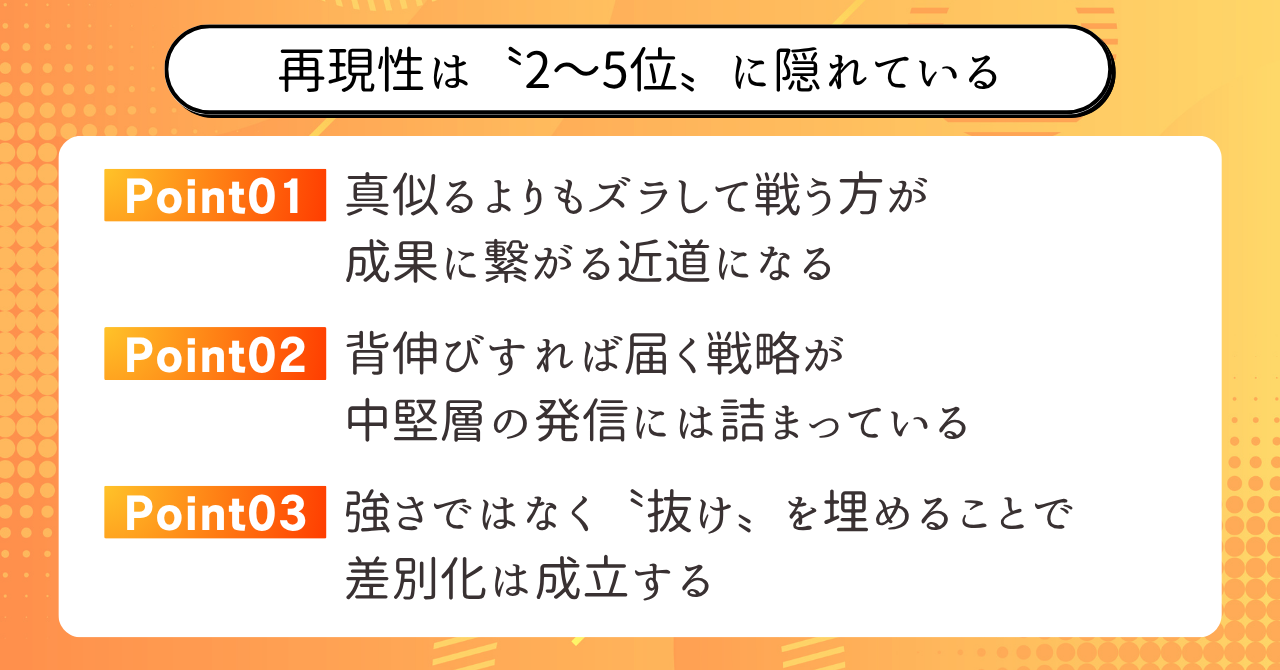

本当に見るべき競合は「2〜5位の人たち」だった

「競合リサーチをするなら、やっぱりトップの人を見るべきでしょ?」

そう思って、真っ先に1位の発信者を研究していませんか?

結論から言えば、〝本当に見るべきは、トップではなく2〜5位の競合〟です。

なぜなら、トップ層の発信内容や戦略は、すでに完成されており、初期段階の発信者が再現するのは現実的に難しいからです。

一方で、2〜5位の層にいる発信者は〝自分と近い状況〟で、なおかつ成果を出しているため、学べることや再現できる戦略が非常に多いのです。

また、彼らの発信には〝トップとの差〟がそのまま〝差別化のヒント〟として可視化されているケースもあります。

この章では、「なぜ中堅層を見るべきか?」「2〜5位の観察から何を学べるのか?」を具体的に解説します。

競合リサーチを〝自信を失う作業〟ではなく、〝自分の勝ち筋を見つける作業〟に変えていきましょう。

「トップを超える」のではなく「別の軸で勝つ」戦略

多くの人が、「トップと同じ土俵で勝負しよう」と考えがちです。

でも、その戦い方は非常に非効率で、精神的にも消耗しやすい戦略です。

なぜなら、トップ層の発信は、すでに信頼・実績・リーチ・スキルなど、あらゆる面で圧倒的に整っているから。

今からそこに追いつこうとするのは、例えるなら〝完成したビルの上に自分の家を積み上げようとしている〟ようなものです。

では、どうすればいいのか?

答えはシンプルで、〝別の軸を設定する〟こと。

たとえば、トップが「広く浅く情報を届けている」なら、

自分は「狭く深く、特定のターゲットだけに刺さる発信」をする。

トップが「マス向け」の商品設計をしているなら、

自分は「高単価で深く関わるコンサル型の商品」を用意する。

こうした〝軸のずらし方〟こそが、今の時代の現実的な勝ち方なのです。

あらためて、行動に落とし込むべきポイントを簡単にまとめておきます。

- トップを真っ向から超えようとするのは効率が悪い

- 〝別軸〟を作れば、比較されずに存在感を出せる

- 競合と同じことをやらないことが、最大の差別化になる

真似るのではなく、軸を変える。それが無理せず勝てるポジショニングです。

「中堅層」の発信にはリアルで真似できるヒントが多い

SNSや情報発信の世界では、トップの発信ばかりが目立ちます。

でも、実は本当に参考になるのは〝2〜5位の中堅層〟の発信です。

理由は明確で、彼らの発信は「努力と工夫」で成立しているから。

トップ層のように巨大なリーチ力があるわけではなく、予算やスタッフを抱えているわけでもない。

それでも彼らは、投稿の頻度・企画の切り口・商品設計・販売導線などを〝地道な積み上げ〟によって実現しています。

この「ちょっと背伸びすれば真似できる工夫」が、まさに再現性の宝庫なのです。

たとえば、X(旧Twitter)で週に2〜3回コンテンツ販売をしていたり、

Instagramで「自撮り×ノウハウ」を組み合わせた投稿でフォロワーを増やしていたり。

その手法は、トップ層の華やかさの裏にある〝泥臭さ〟が詰まっていて、初期段階でも真似しやすいのが特徴です。

この話の内容を、少し整理しておきます。

- 中堅層の発信には〝工夫〟と〝現実的な手法〟が詰まっている

- 背伸びすれば真似できるものが多く、再現性が高い

- 地道な積み上げにこそ、発信の本質と成長の鍵がある

中堅層は〝派手さ〟より〝実力と継続性〟で勝っている。そこが学ぶべき本質です。

「この人のここが弱い」…具体の観察から始めよ

競合リサーチというと、「何がすごいか?」に目が行きがちです。

でも、本当に見るべきは〝その人の弱点や抜けている部分〟です。

たとえば、発信は上手なのにセールスが極端に弱い人。

フォロワーは多いけど、商品を持っていない人。

話し方は魅力的だけど、構成がバラバラで理解しにくい人。

こうした〝穴〟を見つけることで、自分の武器を差し込むヒントが生まれます。

観察すべきポイントは、

・何を発信していないか

・どの媒体を使っていないか

・導線や商品設計が雑になっていないか

という視点です。

そして、その「抜けている部分」に、自分が得意な分野を当てはめて設計すれば、

〝その人の劣化コピー〟ではなく〝差別化された自分〟として存在できるのです。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- 〝すごい部分〟だけでなく、〝足りない部分〟を冷静に観察する

- 穴を見つけたら、それを自分の強みで埋める設計を考える

- 比較ではなく、〝補完〟という視点で競合を見ると差別化が見えてくる

競合の「強み」ではなく、「抜け」にこそチャンスは眠っています。

競合リサーチは〝弱みの発見〟にこそ価値がある

多くの人が、「競合の強みを学ぼう」としてリサーチを始めます。

それ自体は間違っていませんが、もっと価値があるのは〝弱みを発見すること〟です。

なぜなら、差別化のヒントは「強さの模倣」ではなく、「弱さの補完」にあるからです。

たとえば、トップの発信者がコンテンツ販売には強いけれど、

定期的なフォロワーとのコミュニケーションが少ないと感じた場合、

そこに〝コミュニティ型の導線〟を組み込むことで新しいポジションを築くことができます。

このように、弱みを見つけると〝構造のズレ〟が見えてきます。

そして、そのズレを自分なりの強みで埋めていくことで、唯一無二のポジションが生まれます。

SNS運用で同じミスを繰り返さないためにも、次の内容を頭に入れておいてください。

- 競合リサーチは〝すごさの分析〟より〝弱点の発見〟に価値がある

- 弱点を見つけて補うことで、ポジショニングが完成する

- 真似するのではなく、構造を見て穴を埋めることが差別化の本質

誰かの強さを追うより、〝その人が届いていない場所〟に、自分の強みを置けた人が伸びていくんです!

本当に見るべき競合は「2〜5位の人たち」だった

トップを追いかけるほど、自分との差に圧倒されて手が止まってしまう。

これは多くの発信者が陥る、ごく自然な心理反応です。

けれども、今日の話から見えてきたのは、

〝自分の立ち位置に合った戦い方〟がちゃんとあるということでした。

フォロワー数は多くなくていい。

商品数も多くなくていい。

むしろ、〝トップの穴〟を見つけて、自分の強みをそこに重ねる方が、

何倍も実現性の高い戦い方になるのです。

競合を見るときは、「勝つために見る」のではなく、

〝自分らしいポジションを作るために観察する〟。

そう考えられるようになると、発信はずっとラクになっていきます。

大きく見える誰かと比べて落ち込むのではなく、

〝あの人に届かないところを、自分が埋める〟という視点を持ってみてください。

あなたの強みを必要としている人は、必ずいます。

だからこそ、迷いながらでも、自分なりの歩幅で進めば大丈夫です。

今の自分にできることから始めてみてください。

あなたの言葉でしか届かない誰かに、きっと届きます。

【普通の女子大生が200万超え】Instagramのアカウント設計~収益化までの全ノウハウ

あおさんが執筆したBrain「【普通の女子大生が200万超え】インスタのアカウント設計から収益化までの全ノウハウ」では、実際にあおさんがInstagramを運用して集めた再現性の高いノウハウを解説しています。

- 〝ただの女子大生〟が、たった半年で〝フォロワー1万人&収益化〟を達成した秘密とは?

- SNS未経験から始めて〝月収7桁〟を突破した“再現性バツグン”の戦略を初公開

- 顔出しゼロ、スキルゼロでもOK!今すぐマネできる運用ステップを1から解説

- フォロワー数を〝2倍・3倍〟に加速させる「投稿分析と改善の公式」を伝授

- 稼げない人が選んでしまうNG案件と、〝信頼されながら収益化する〟選び方の違い

- 「毎日投稿で疲弊…」を卒業!〝1日30分〟で回る仕組み化戦略をそのまま公開

- 外注化がここまでカンタンだったなんて…!初心者でもすぐ実践できる分業フロー

- 「発注どこまで任せていいの?」→使える〝マニュアル&単価表〟もついてます

- 自分のアカウントにも当てはまる!〝フォロワー段階別の戦い方〟が一目でわかる

- SNSで“ゆるく稼ぎたい”人にこそ知ってほしい、〝4つのマネタイズ手法〟

- アカウントの発信内容にぴったりな案件を見つける〝収益導線マップ〟を初公開

- リアルな投稿データをすべて開示!フォロワー6万人超アカウントの裏側を覗ける特典付き

- 爆伸びできるアカウントコンセプトの3つの条件

- 実際のアカウント運用者だからわかる知っておきたい平均数字

- 5段階で解説、フォロワー数ごとに意識すべきポイント

- 収益の発生が止まらなくなるインスタアフィのコツ

- アカウント運営を不労所得化する外注方法について

あおさんのXでは、失敗しないインスタグラムの運用法が学べます。

フォローしていない方は、ぜひフォローして発信をチェックしてください。

あおさんのXはこちら。