Brainメディア運営部です!

今回は、AI時代の新しい価値基準を提唱しながら、

3兆円ビジョンと世界平和を本気で掲げる若き起業家、

みかみさんにご協力いただきました!

まずは、みかみさんのプロフィールをご紹介します。

「AIの進化で自分の仕事がなくなるかもしれない…」

そんな不安を抱えている方は少なくありません。特に事務や営業などの〝定型業務〟を中心にしている人にとっては、将来のキャリアが見えにくくなっているのが現実です。

結論から言えば、AI時代を生き抜くためには〝業界選び〟よりも〝新しい挑戦を続ける姿勢〟が決定的に重要です。

なぜなら、どの業界もAIの影響を受けて大きく変化するからです。安全だと思われていた職種や業界も、定常業務が多いほど自動化の波に飲み込まれていきます。

たとえば、事務職や翻訳、単純な営業活動などは、すでにAIに置き換えられる流れが加速しています。

一方で、毎日の仕事に小さな工夫を積み重ね、新しい方法を取り入れ続ける人は、AIを味方につけてキャリアを伸ばすことが可能です。

象徴的な例が〝チェス世界大会〟です。AIと人間が共に戦えるルールの中で、優勝したのはプロ棋士ではなく、AIを使いこなしたアマチュアのプレイヤーでした。

つまり、「AIをどう活用するか」が未来の勝敗を分けるのです。

これからの時代は「転職すれば安泰」という発想では通用しません。重要なのは、どの職場にいても〝挑戦の量〟を増やし、AIの枠を超える工夫を取り入れることです。

この記事では、AI時代に消えていく仕事の特徴と、その一方で生き残り・成長するための具体的な働き方のヒントを解説します。

不安を抱える方でも、「自分にできる一歩」が明確になり、未来に向けて前向きに動き出せるはずです。

AIの進化は脅威であると同時に、人生を大きく変えるチャンスでもあります。

このリード文をきっかけに、あなた自身のキャリアの可能性を広げていきましょう。

目次

AIで消える仕事はどれか?未来を左右するポイント

AIの進化は私たちの働き方を大きく変えています。

特に定型的で繰り返しが多い仕事は、真っ先に置き換えられる対象となります。

「どの業界が安全か」よりも、「どの仕事がAIに代替されやすいか」を見極めることが重要です。

この記事の最初のテーマは、AI時代に真っ先に消えていく仕事の特徴と、その判断基準についてです。

まずは「定常業務が多いかどうか」という視点から解説していきましょう。

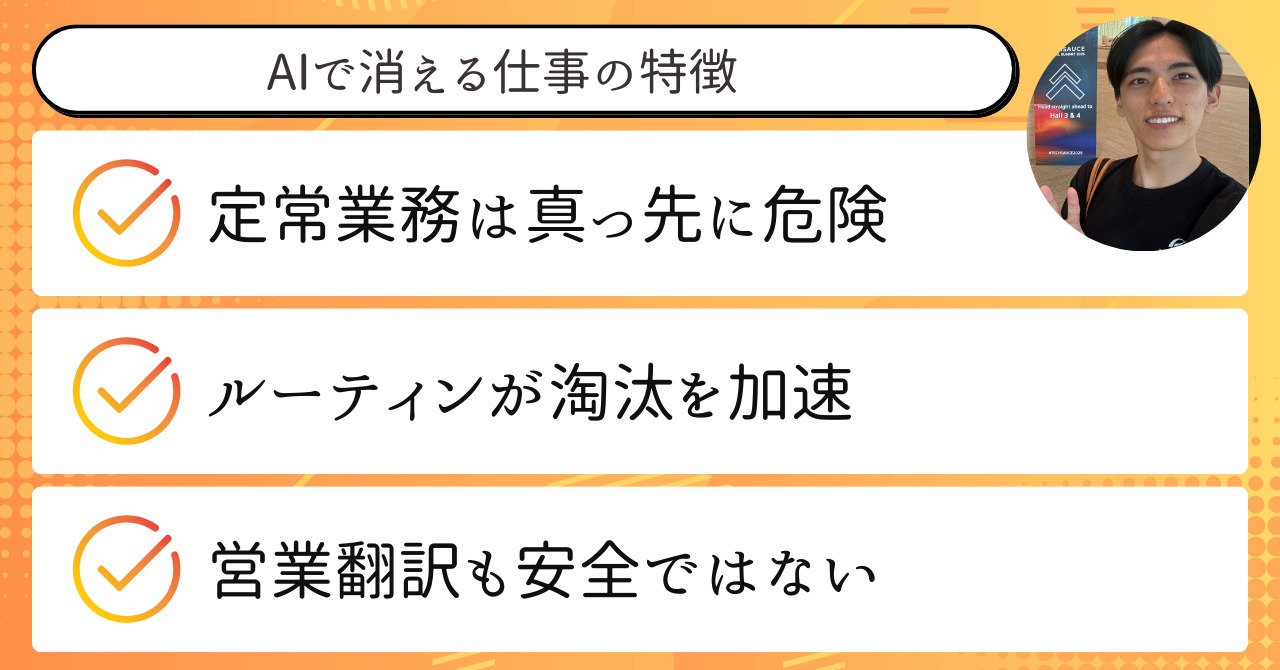

定常業務が多い仕事はAIに置き換わる

AIが最も得意とするのは、同じ作業を繰り返すことです。

そのため、毎日似たような業務を行う職種は真っ先に自動化されていきます。

たとえば事務職のデータ入力や書類整理は、その典型例です。

同じような書類を扱い、決まった手順を踏む仕事はAIに任せやすいのです。

「昨日と同じことを今日もやっている」という状況は非常に危険です。

翻訳や単純な営業活動も例外ではありません。

特にテレアポのようにスクリプト通りに話すだけの営業は、AIの会話生成で代替可能です。

一度置き換えが始まると、人件費削減の観点から一気に導入が進みます。

実際、AIチャットボットが既に顧客対応を担うケースは増えてきています。

「同じ業務を繰り返す量が多いかどうか」こそが、職の安泰を分ける基準になります。

業界そのものよりも、仕事内容の性質が重要なのです。

安全と思われがちな専門業種でも、定常業務部分は危険にさらされています。

逆に、変化や判断を伴う業務はまだ残る余地があります。

ここを正しく理解していないと、「業界が安全だから大丈夫」という誤った安心に陥ります。

- 定常業務が多い職種はAIで代替されやすい

- 事務・翻訳・単純営業などは特にリスクが高い

- 業界よりも仕事内容の性質で判断すべき

- 繰り返し作業が多いほど淘汰が早まる

AI時代を生き抜くには、「業界」ではなく「業務内容」に注目する視点を持つことが不可欠です。

ルーティンワークが最も危険な理由

ルーティンワークが危険とされる理由は、大きく2つあります。

ひとつ目は、AIが圧倒的に得意とする領域だからです。

決められた手順に従って作業するだけの業務は、AIが瞬時に処理できてしまいます。

人間が数時間かける作業を、AIはわずか数秒で終えてしまうことも珍しくありません。

そのため、ルーティンワークは企業側から見ても自動化の優先対象になりやすいのです。

「人間がやるよりAIの方が速く、正確で、コストも安い」と判断された瞬間、その仕事は一気に置き換えられてしまいます。

ふたつ目の理由は、ルーティンワークに従事している人の成長が止まりやすいことです。

同じことを繰り返す作業に慣れると、新しい知識やスキルを学ぶ機会が減ってしまいます。

最初は工夫していても、やがて「いかに楽にこなすか」ばかりを考えるようになるのです。

この姿勢は、キャリアの幅を狭めてしまう大きなリスクにつながります。

AIは常に進化していますが、人間が成長を止めてしまうと、置き換えられるスピードはさらに加速します。

たとえば、事務処理を毎日同じ方法で行っている人と、新しいツールを試し改善を続けている人では、数年後に大きな差が生まれます。

AIの登場で最初に淘汰されるのは、ただルーティンをこなしているだけの人です。

「新しいことを学ぶ意識があるかどうか」が、生き残れるかの分かれ道になります。

AI化される仕事を恐れるのではなく、自分が成長を止めていないかを見直すことが重要です。

一度、ここまでの重要なポイントをまとめてみましょう。

- AIはルーティンワークを瞬時に処理できるため、自動化の優先対象になる

- 同じ作業の繰り返しは、人間自身の成長を止めてしまう

- 「どう楽をするか」ばかり考えるとスキルが伸びず、淘汰が早まる

- 学びを続ける姿勢があるかどうかが、AI時代の明暗を分ける

つまり、ルーティンワークの危険性はAIの強さだけでなく、人間自身の姿勢によっても高まるということです。

営業や翻訳も「安泰」ではない

これまで「人間ならではの仕事」と考えられてきた営業や翻訳も、実はAIの進化によって大きな影響を受けています。

翻訳については、すでに高精度の自動翻訳ツールが登場し、日常会話レベルやビジネス文書の多くは機械で対応できるようになりました。

人間の翻訳者に求められるのは、単なる置き換えではなく、文化的背景やニュアンスを伝える高度な仕事です。

しかし、その部分を活かさない働き方をしていると、淘汰されるリスクは高いでしょう。

営業についても同様です。

テレアポや決まりきったセールストークは、AIの会話生成で十分に代替可能になっています。

むしろ、AIの方が大量のデータをもとに顧客の反応を分析し、最適な言葉を選ぶことができるのです。

「人間らしさがあるから営業は残る」という考え方は、もはや通用しません。

実際にAIは、雑談や感情のニュアンスを含んだ会話でも自然に対応できるレベルに到達しています。

そのため、「人間にしかできない」という思い込みのままでは、危険に直面する可能性が高いのです。

一方で、顧客理解の深さや戦略的提案といった、人間にしかできない領域に挑戦できる営業は価値を失いません。

つまり、営業も翻訳も「やり方次第」で未来が変わるのです。

この話の内容を、少し整理しておきます。

- 翻訳は自動化が進み、人間に求められるのはニュアンスや背景理解

- 営業も定型業務はAIに代替され、戦略的提案が差別化要素になる

- 「人間らしさがあるから残る」という思い込みは危険

- やり方次第で生き残れるかどうかが変わる

営業や翻訳も安泰ではなく、今後は「付加価値をどこに出せるか」が成否を分けることになります。

営業や翻訳も「人間だから大丈夫」と思い込むのは危険です。常に変化に挑戦する姿勢が、AI時代に生き残る最大の武器になります!

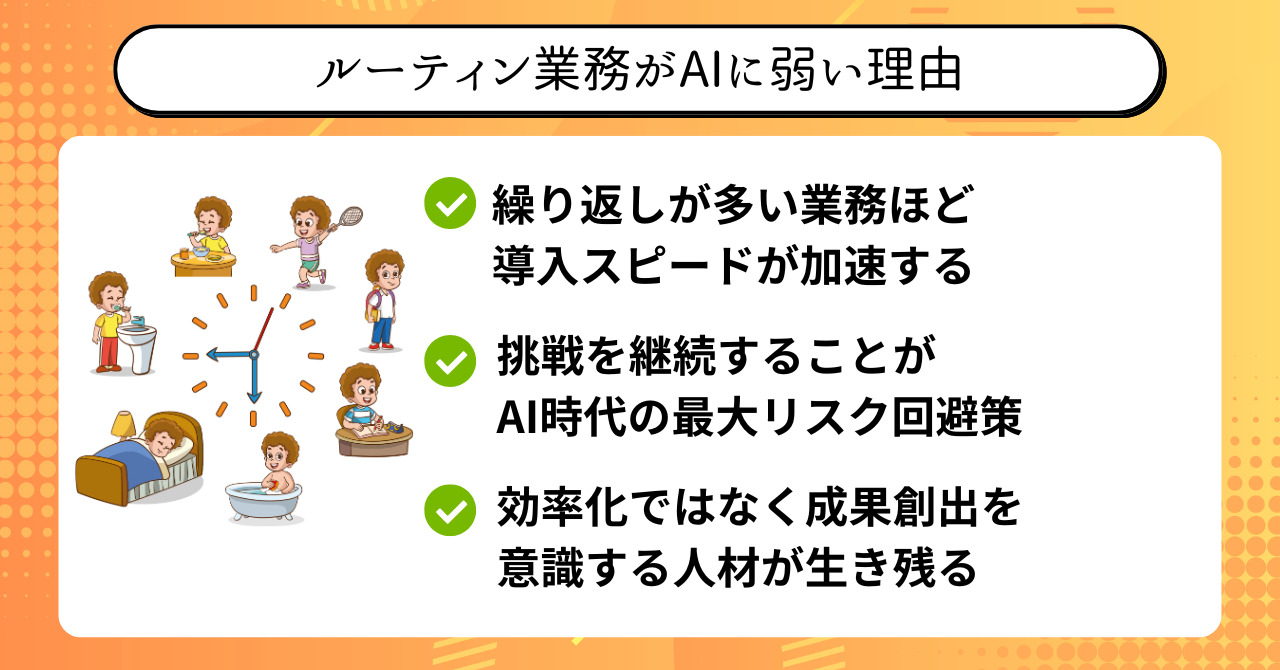

なぜルーティンワークはAIに弱いのか

AIが人間の仕事を置き換えるとき、真っ先に対象になるのがルーティンワークです。

これは単なる「効率化のため」ではなく、AIの特性そのものに理由があります。

繰り返しの多い業務ほど、AIの力を最大限に発揮できるからです。

また、ルーティンワークを続けることで、人間自身の成長が止まるというリスクも存在します。

この章では、その2つの本質的な理由を掘り下げていきましょう。

AIの強みは繰り返し作業の自動化

AIの最大の強みのひとつは、繰り返し作業を正確かつ高速に処理できることです。

人間が何時間もかけて入力するデータも、AIは一瞬で処理してしまいます。

しかも、疲労や集中力の低下によるミスが起こらないため、品質の安定性も圧倒的です。

この特性があるからこそ、企業はAIにルーティンワークを任せるインセンティブを強く持ちます。

たとえば、経理業務の請求書処理や、顧客情報の整理などはAI化が進んでいます。

人間が手作業で確認するよりも、AIに処理させた方が効率的で、コスト削減にも直結するのです。

これは単なる「補助」ではなく、すでに置き換えが現実になっている領域です。

AIが進化するたびに、ルーティンワークの存在意義はどんどん薄れていくといえるでしょう。

こうした流れの中で「今の仕事は大丈夫」と思ってしまうのは大きなリスクです。

むしろ、繰り返しが多いほどAI導入のスピードは加速すると認識すべきです。

さらに重要なのは、この変化が一部の業界に限られないという点です。

どの業界でも「定常業務部分」は存在し、その部分はすぐにAIに置き換わります。

つまり、業界選びではなく「業務内容の性質」を見極めることが最も大切なのです。

この内容を実際に使う際、特に意識したいポイントは次の通りです。

- AIは繰り返し作業を正確かつ高速に処理するのが得意

- 経理や情報整理など、既にAI化が始まっている領域が多い

- 繰り返しが多いほど、AI導入のスピードは加速する

- 業界よりも業務内容の性質を見極める必要がある

AIの特性を理解し、自分の仕事がどの程度「繰り返し作業」に依存しているかを冷静に見直すことが欠かせません。

挑戦を止めると成長が止まるリスク

ルーティンワークのもうひとつの大きな問題は、人間自身の成長が止まってしまうことです。

同じことを繰り返していると、最初は工夫をしながら取り組んでいても、やがて無意識にこなすようになります。

慣れは効率を高める一方で、新しい学びや挑戦を奪ってしまうのです。

成長が止まった人材は、企業にとっても魅力が薄れてしまいます。

なぜなら、変化の激しい時代に「新しいことを吸収できない人」は柔軟に対応できないからです。

AIが進化しているのに、人間側が停滞してしまえば、その差はどんどん広がります。

たとえば、新しいツールを試したり、改善のための工夫を重ねる人は、常に自分のスキルを更新できます。

しかし、ルーティンをただ消化するだけの人は、5年後も10年前と同じレベルのままです。

この差が積み重なると、キャリアにおいて決定的な違いを生みます。

さらに怖いのは、挑戦を止めた状態に慣れてしまうことです。

「今のままでいい」と思う瞬間に、現状維持が習慣化し、変化への抵抗感が強まります。

結果として、AIに置き換えられるリスクが高いにもかかわらず、動けない人材になってしまうのです。

挑戦を続けることは、AI時代における最大のリスク回避策だといえるでしょう。

一度、ここまでの重要なポイントをまとめてみましょう。

- 慣れは効率を高めるが、新しい学びを奪ってしまう

- 成長を止めた人材は、変化に対応できず淘汰されやすい

- ルーティンに甘んじると、数年後に決定的な差が生まれる

- 挑戦を続けることが最大のリスク回避策になる

AIが進化するほど、人間には「新しいことに挑戦し続ける姿勢」がますます求められるようになるのです。

サボり体質はキャリアの終わりを招く

AI時代に最も危険なのは、「どうやって楽をするか」ばかり考える姿勢です。

もちろん効率化は大切ですが、単なるサボり体質は成長を止める最大の原因となります。

AIに任せればいいという意識で、自分の挑戦を放棄することはキャリアの終焉につながります。

たとえば、ルーティン業務を「いかに手を抜くか」だけでこなしている人は、すぐにAIに置き換えられるでしょう。

逆に、「どうしたらもっと良くできるか」「AIを使って新しい成果を生み出せるか」と考える人は、キャリアを進化させることができます。

AI時代は、単に楽をするためのツールではありません。

新しい挑戦や工夫を支える武器として使える人が、結果的に強くなるのです。

サボり体質のままでは、変化の速い時代に置いていかれるだけです。

また、サボる癖がついてしまうと、自己肯定感も下がりやすくなります。

「自分は成長していない」という感覚が積み重なることで、挑戦する意欲も失われてしまいます。

これは単なる仕事上の問題にとどまらず、人生全体を停滞させる要因になりかねません。

つまり、AI時代に最も危険なのは「サボり体質」であり、それを克服できるかどうかが未来を左右します。

あらためて、行動に落とし込むべきポイントを簡単にまとめておきます。

- サボり体質はキャリアを終わらせる最大のリスク

- AIを活用しても、自分の挑戦を放棄してはいけない

- 「効率化」ではなく「新しい成果」を生み出す意識が重要

- サボり癖は自己肯定感を下げ、挑戦意欲を奪う

AIは挑戦を加速させる道具であり、サボりの言い訳にしてしまう人は未来を失うことになります。

AIは努力を代わりにやってくれる魔法ではありません。挑戦をやめない人だけが、AIを武器に未来を切り開けるんです!

「運用額・利回り・年数」という考え方は、ルーティンを脱し、継続的な工夫と積み上げの価値を強調する内容とつながります。

【2025年版】仮想通貨の正しい稼ぎ方|爆益より「運用額×利回り×年数」で資産を10倍にする方法

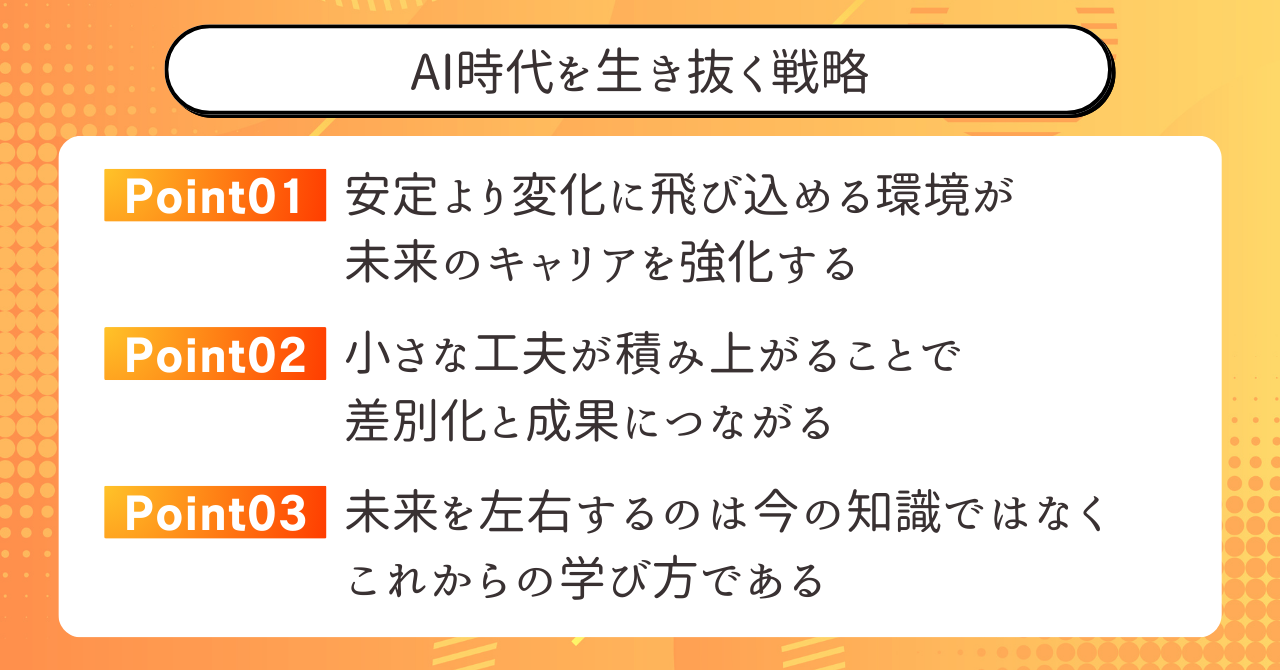

AI時代に生き残るための戦略

ここまで見てきたように、ルーティンワークに依存した働き方はAIによって淘汰されていきます。

では、そんな時代にどうすればキャリアを守り、さらに伸ばしていけるのでしょうか。

結論は「新しい挑戦を続けられる環境に身を置くこと」です。

仕事の安泰は業界や肩書きではなく、日々どれだけ変化に対応し続けられるかで決まります。

この章では、AI時代を生き抜くために必要な戦略を具体的に解説していきます。

新しい挑戦を続けられる環境を選ぶ

AI時代を生き残る上で最も重要なのは、新しい挑戦が日常的にできる環境に身を置くことです。

どんなに安定した業界でも、挑戦を止めてしまえばキャリアは衰退していきます。

逆に、変化が激しい環境であっても、新しいことに挑み続ける人は確実に成長していきます。

たとえば、これまで触れたことのないAIツールを試してみたり、従来のプロセスを見直して改善を図るなど、小さな挑戦を積み重ねることが大切です。

「やったことがないこと」に手を伸ばせるかどうかが、成長スピードを大きく変えます。

さらに、新しい挑戦をするためには「失敗を恐れない文化」がある環境を選ぶことが欠かせません。

挑戦の場があっても、失敗を許さない組織では行動が制限されてしまうからです。

むしろ、失敗から学びを得る仕組みがある環境の方が、長期的に大きな成果を生み出します。

また、挑戦を続けるためには「学び続けられる仲間」がいることも重要です。

一人では限界がありますが、仲間と刺激し合うことで新しい挑戦の幅が広がります。

このように、挑戦を続けやすい環境を選ぶことは、AI時代における最大のリスク回避であり、同時に最大のチャンスでもあります。

つまり、安定を求めるよりも、変化に飛び込める環境に身を置くことが未来のキャリアを強くするのです。

あらためて、行動に落とし込むべきポイントを簡単にまとめておきます。

- 新しい挑戦を日常的に行える環境を選ぶことが重要

- 「やったことがないこと」に挑む姿勢が成長を加速させる

- 失敗を許容し、学びに変えられる文化を持つ組織が理想

- 仲間と切磋琢磨できる環境は挑戦を継続させる力になる

AI時代にキャリアを築く上で、最も価値のある選択は「挑戦を続けられる環境にいること」だと心に刻んでおきましょう。

毎日の仕事に小さな工夫を足す習慣

AI時代に生き残るもうひとつの戦略は、日々の仕事に小さな工夫を積み重ねることです。

大きな挑戦をするだけが成長ではなく、毎日の業務に「少しだけ新しいこと」を取り入れる習慣が未来を大きく変えます。

たとえば、普段の資料作成にAIを活用してみたり、同じテーマを別のツールで比較してみるなど、わずかな工夫でも十分に効果があります。

重要なのは「ルーティンをそのまま繰り返さない」という姿勢です。

小さな工夫を積み重ねると、自然と新しい知識やスキルが身についていきます。

それはやがて、大きな成果や差別化につながる武器になります。

逆に、毎日同じやり方で仕事を繰り返していると、どんなに努力してもAIとの差が広がる一方です。

同じ1時間を過ごすなら、少しでも新しい視点を取り入れた方が価値が大きくなります。

さらに、この小さな工夫は「挑戦する度胸」を養う練習にもなります。

いきなり大きな変化に飛び込むのは難しくても、小さな変化を積み重ねれば自然に挑戦力が高まるのです。

この習慣は、結果的に「学び続ける姿勢」を日常に組み込むことにつながります。

AIに置き換えられる仕事とそうでない仕事の違いは、この「学びの積み重ね」があるかどうかで決まります。

つまり、小さな工夫の積み重ねがキャリアを守る最前線になるのです。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- 日々の仕事に小さな工夫を取り入れることで成長が積み重なる

- 「同じやり方を繰り返さない」ことがAIとの差を広げない秘訣

- 小さな挑戦の積み重ねが、大きな成果や挑戦力につながる

日々の小さな工夫こそが、AI時代における「差別化の第一歩」になると理解しておきましょう。

学びを積み重ねる人が最終的に強い

AI時代において、最も強いのは「学びを止めない人」です。

一度身につけたスキルに頼るのではなく、常に新しい知識や技術を吸収し続ける人が未来を切り開いていきます。

学びを積み重ねる習慣は、AIの進化を恐れるのではなく、武器に変える力を与えてくれるのです。

逆に、学びを止めた瞬間にスキルは古くなり、AIに代替されるリスクが一気に高まります。

技術が進化するスピードが早い現代では、「昨日までのやり方」が今日には通用しなくなることも珍しくありません。

その中で生き残るのは、学び続ける柔軟さを持つ人です。

知識やスキルを更新し続けることで、AIの進化を追い風に変えることができます。

また、学びの積み重ねは自分自身の成長を実感させ、挑戦意欲を高める効果もあります。

小さな成功体験が自信となり、さらに大きな挑戦へと進むエネルギーになるのです。

一方で、学びを怠れば「自分にはもうできない」という自己否定のスパイラルに陥る危険性があります。

AI時代に強い人は、完璧なスキルを持っている人ではなく、学び続けられる人だという点を忘れてはいけません。

つまり、未来を左右するのは「今何を知っているか」ではなく、「これから何を学ぶか」なのです。

この話の内容を、少し整理しておきます。

- AI時代に強いのは「学びを止めない人」

- 学びを止めるとスキルはすぐに古くなりリスクが高まる

- 学びの積み重ねが挑戦意欲を高め、AIを味方にできる

- 未来を決めるのは「今の知識」ではなく「これからの学び」

学びを積み重ねる習慣こそが、AI時代にキャリアを築く最大の土台になるのです。

学びを止めない人は、AIを恐れる必要がありません。知識を積み重ねるたびに、未来を切り開く力が強くなっていきますよ!

仮想通貨×副業で堅実に資産を築く仕組みとロードマップを提示し、「学び続ける・挑戦し続ける」姿勢を現実的な行動につなげるヒントになります。

初心者が仮想通貨で月10万稼ぐ方法とは?投資・作業・発信で積み上げる完全ロードマップ

AIと人間が組むと何が起きるか

AIは人間の仕事を奪う存在として語られがちですが、実際には「組み合わせ方」で全く違う未来が開けます。

その象徴的な事例が、チェスの世界大会で見られた結果です。

AIと人間がタッグを組んだとき、単独のAIやプロ棋士を超える成果を出せることが証明されたのです。

ここから学べるのは、「AIと人間の役割をどう分担するか」が未来を決定づけるということです。

まずはチェス世界大会で起きた出来事を詳しく見ていきましょう。

チェス世界大会が示した衝撃の結果

AIと人間の関係を考える上で、よく引き合いに出されるのがチェス世界大会の事例です。

この大会では、AIと人間が共同でプレイすることが認められていました。

当然、多くの人は「最強のプロ棋士と最新のAIを組み合わせたチームが勝つ」と予想しました。

しかし、結果は大方の予想を裏切るものでした。

優勝したのは、3台のAIとアマチュアプレイヤーのチームだったのです。

これは単にAIの性能が高かったからではありません。

AIをうまく使いこなしたアマチュアが、プロ棋士とAIの組み合わせを超えたのです。

ここで重要なのは、「人間がどのくらい強いか」よりも「AIをどう活用するか」が勝敗を決めたという事実です。

プロ棋士がAIを使っても必ずしも勝てるわけではなく、使い方の工夫次第でアマチュアにも勝機があるのです。

つまり、AI時代に必要なのは「専門知識の深さ」だけではありません。

むしろ、AIをどう扱うかという柔軟性と発想力が成果を左右するのです。

この事例は、すべての分野に通じる重要なヒントを与えてくれます。

AIと競うのではなく、AIをどう味方につけるか。ここに未来のカギがあります。

一度、ここまでの重要なポイントをまとめてみましょう。

- チェス世界大会では「AI+アマチュア」が優勝した

- 勝敗を決めたのは人間の強さよりも「AIの使い方」

- プロ棋士でも、AIをうまく扱えなければ成果を出せない

- 柔軟性と発想力がAI時代の成果を左右する

この事例が示す通り、AIは人間のライバルではなく「どう活かすか」が問われる存在なのです。

AIを使いこなすアマチュアがプロを超える

チェス世界大会の事例が示す通り、AIをうまく使いこなすことができれば、経験や知識に劣るアマチュアでもプロを超える成果を出せます。

AIは「誰でも一流になれる可能性」を広げてくれる存在だといえるでしょう。

これまでは専門的な知識や長年の経験を積んだ人だけが高い成果を出せました。

しかし、AIを適切に活用することで、その差を一気に縮めることができるのです。

たとえば、クリエイティブ領域では、AIを使うことで初心者でも高品質なデザインや文章を短時間で作れるようになっています。

プロの技術に届かなかった部分をAIが補完してくれるため、アマチュアでも成果物のレベルを大幅に引き上げられるのです。

このことは、学びのスタート地点に立ったばかりの人にとって大きなチャンスになります。

「経験がないから無理」と思われていた分野でも、AIを活用すれば挑戦のハードルが大きく下がるのです。

さらに重要なのは、AIを使うスキルは一度身につければ他分野でも応用できるという点です。

デザインで培ったAI活用スキルは、ライティングやマーケティングでも力を発揮します。

つまり、AIを使いこなす力そのものが、汎用性の高いスキルになるのです。

一方で、プロであってもAIを拒み続ければ、アマチュアに追い抜かれる可能性が高まります。

「プロだから安心」という考え方は、AI時代には通用しません。

柔軟にAIを取り入れるかどうかが、プロとアマチュアの立場を逆転させる要因となるのです。

この内容を実際に使う際、特に意識したいポイントは次の通りです。

- AIを使えばアマチュアでもプロを超える成果を出せる

- AIは挑戦のハードルを下げ、誰でも一流の入り口に立てる

- AI活用スキルは他分野でも応用できる汎用性がある

- プロでもAIを拒めば、アマチュアに追い抜かれる可能性がある

AIを受け入れる姿勢こそが、キャリアの可能性を広げる最大の分かれ道になるのです。

クリエイティブ領域に広がる可能性

AIと人間の協働は、クリエイティブ分野においても大きな可能性を広げています。

これまでデザインや音楽、文章作成といった分野は「人間にしかできない仕事」と考えられてきました。

しかし、AIの進化によって初心者でも高水準の作品を生み出せる時代になっています。

たとえば、デザインツールを使ったことのない人でも、AIを利用すればプロ顔負けのビジュアルを短時間で作成できます。

文章作成においても、AIを補助的に使うことで論理性や表現力を高めることが可能です。

クリエイティブ領域はAIを活用することで「才能の壁」を越えられる場所になりつつあります。

もちろん、すべてがAIに置き換わるわけではありません。

人間が持つ感性や独自の経験は、AIが模倣しきれない価値として残ります。

だからこそ、「AIの力をどう取り入れて表現を広げるか」が問われるのです。

さらに、AIは新しい発想のきっかけにもなります。

人間だけでは思いつかないアイデアを提示してくれるため、発想を広げるパートナーとして機能するのです。

これにより、従来のクリエイティブの枠を超えた作品が生まれる可能性が高まります。

つまり、AIを拒むのではなく、積極的に使いこなすことでクリエイティブ領域はむしろ拡張されていくのです。

今後は「AIを使えないクリエイター」よりも「AIを使いこなせるアマチュア」の方が活躍する場面も増えていくでしょう。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- AIは初心者でも高品質な作品を生み出せる環境を作り出す

- 人間の感性や経験はAIに代替できず、活用方法が重要になる

- AIは新しい発想を広げるパートナーとして機能する

- クリエイティブ領域は「拒む人」より「使いこなす人」が強くなる

AIと人間の協働は、クリエイティブの可能性を広げる最大の突破口になっていくでしょう。

AIはクリエイターの敵ではありません。工夫次第で、今まで届かなかった表現の扉を開いてくれる最高の相棒になります!

転職するより大事なこと

AIの進化によって、「どの業界にいれば安全か」という問いがよく投げかけられます。

しかし実際のところ、業界全体がAIの影響を受けるため、どこに転職すれば安心という答えは存在しません。

重要なのは業界選びではなく、働き方そのものをどう変えていくかです。

つまり、「業界を変える」よりも「自分の行動を変える」ことが未来のキャリアを守る最大の戦略になります。

この章では、転職よりも大切な視点について解説していきます。

「どの業界か」よりも「どう働くか」

AI時代においては、「この業界なら安泰」という発想自体が通用しなくなっています。

医療、教育、コンサルティング、クリエイティブなど、あらゆる分野でAIの影響が広がっているからです。

一見すると安定しているように見える業界であっても、定常業務の部分はすぐにAIに置き換えられます。

逆に言えば、どの業界にいても「AIに任せられない価値」を発揮できる人材は生き残れるということです。

この視点に立つと、業界を選ぶことよりも「働き方をどう設計するか」が決定的に重要になります。

たとえば、同じ事務職でも「ただ言われたことを処理する人」と「AIを駆使して業務フローを改善する人」とでは未来が大きく違います。

後者はどの業界でも求められる存在になれるのです。

つまり、安定は業界にあるのではなく、自分のスキルと姿勢にあるのです。

転職しても働き方が変わらなければ、再び同じ不安に直面します。

一方で、今の場所で「どう働くか」を変えれば、AI時代に通用するスキルが自然と積み重なります。

この発想の転換こそが、AI時代のキャリア形成において最も価値がある考え方です。

この内容を実際に使う際、特に意識したいポイントは次の通りです。

- 業界全体がAIの影響を受けるため「安全な業界」は存在しない

- どの業界でもAIに任せられない価値を発揮できる人材は強い

- 安定は業界ではなく自分のスキルと姿勢にある

- 転職よりも「働き方の変化」が未来を決定づける

AI時代に安定を求めるなら、業界を変えることではなく、自分の働き方を変えることに集中すべきです。

あらゆる仕事に変化を持ち込む視点

AI時代に強い人材になるためには、「どんな仕事であっても変化を持ち込む」という視点が欠かせません。

なぜなら、AIが進化していく環境では、現状維持こそが最大のリスクになるからです。

変化を恐れず、仕事に小さなアップデートを積み重ねられる人が生き残っていきます。

たとえば、同じ業務フローをただ繰り返すのではなく、「もっと効率化できないか」とAIツールを試すこと。

また、普段とは違う方法で資料を作成したり、異なるサービスを比較検証してみることも立派な変化です。

こうした小さな試みが積み重なることで、自分の仕事の幅が広がっていきます。

重要なのは、変化を「一度の大きな転換」と考えないことです。

毎日の中に少しずつ新しい試みを取り入れることで、自然と変化を習慣化できます。

習慣化された変化は、やがて大きな成長となって表れます。

一方で、変化を避けてルーティンを繰り返すだけの働き方は、確実にAIに代替されやすくなります。

つまり、変化を恐れる姿勢そのものがリスクを呼び込むのです。

変化を持ち込む人は、自らをAIに置き換えられにくい存在に変えていけます。

AIは枠の中で動きますが、人間はその枠を超えることができます。

この差を生み出すのが「変化を持ち込む視点」なのです。

ここまでの内容を、シンプルに整理すると次のようになります。

- 現状維持は最大のリスクであり、変化を恐れない姿勢が必要

- 小さなアップデートを日常に取り入れることで習慣化できる

- 変化を持ち込む人はAIに代替されにくい存在になる

- AIは枠の中で動くが、人間は枠を超えられる点に強みがある

どんな仕事であっても「変化を持ち込む視点」を忘れなければ、AI時代でも確かな成長を続けられるでしょう。

ロードマップで自分の挑戦を設計する

変化を持ち込むことが大切だと理解していても、「具体的にどう挑戦すればいいのか分からない」という人は多いはずです。

そんなときに役立つのが、自分の挑戦を段階的に整理したロードマップです。

挑戦を設計して見える化することで、迷わず一歩を踏み出せるようになります。

ロードマップは「現状のスキル」「取り組むべき課題」「挑戦のステップ」を順序立てて描くものです。

これを作るだけで、自分が次に何をやればいいかが明確になり、行動が加速します。

たとえば、AIツールを学びたい場合、最初に「1日10分触ってみる」ことから始めるのも立派なステップです。

次に「実務の一部に取り入れてみる」、そして「改善提案に活かす」といった具合に段階を踏めば、自然に挑戦の幅が広がります。

また、ロードマップがあると「小さな達成感」を積み重ねやすくなります。

それが自信につながり、さらに大きな挑戦へと進むエネルギーになるのです。

逆に、設計のない挑戦は「場当たり的」になりやすく、成果が見えにくいため挫折の原因になってしまいます。

挑戦を続けるには、計画と可視化が欠かせません。

ここで重要なのは、ロードマップを一度作ったら終わりではないということです。

環境や自分の成長に合わせて更新していくことで、常に最適な挑戦を続けられます。

あらためて、行動に落とし込むべきポイントを簡単にまとめておきます。

- 挑戦を設計して見える化することで行動が加速する

- 小さなステップを積み重ねることで自然と挑戦の幅が広がる

- ロードマップは「達成感」を生み出し挑戦を継続させる

- 計画は一度で終わらせず、成長に合わせて更新することが大切

ロードマップを持つことは、AI時代を主体的に生きるための最強の武器になるのです。

挑戦は思いつきでやるより、計画して見える化することで継続できます。ロードマップがあれば、未来の不安も行動に変えられますよ!

AI時代を楽しむマインドセット

AIの進化は、多くの人にとって脅威のように映ります。

しかし、見方を変えればこれほどチャンスに満ちた時代もありません。

大切なのは「恐れる」のではなく「楽しむ」姿勢を持つことです。

AIに不安を抱くよりも、自分の可能性を広げる道具として捉えた方が、未来はずっと前向きになります。

この章では、AI時代を前向きに生きるためのマインドセットを解説します。

ピンチをチャンスに変える考え方

AIの進化で「自分の仕事がなくなるかもしれない」と不安を抱く人は多いでしょう。

ですが、歴史を振り返ると、新しい技術の登場は常に人間にピンチとチャンスを同時にもたらしてきました。

インターネットやスマートフォンが普及したときも、古い仕事はなくなりましたが、新しい仕事が数多く生まれました。

AIも同じです。なくなる仕事がある一方で、AIを活用することでしか得られない新しい仕事も生まれています。

重要なのは「失うもの」に目を向けるのではなく、「生み出せるもの」に目を向けることです。

たとえば、単純なデータ入力はAIに奪われますが、AIを使ったデータ分析や新しいサービス設計は逆に増えています。

つまり、ピンチをチャンスに変えられるかは「どこに視点を置くか」で決まるのです。

さらに、ピンチをチャンスに変える姿勢は、自分の心理的な強さも育てます。

「変化を受け入れて前に進む」人は、自信と柔軟性を手に入れ、どんな状況でも成長を続けられるからです。

逆に、ピンチを嘆くだけの人は行動が止まり、本当に仕事を失ってしまう可能性が高まります。

AI時代に求められるのは、環境を選ぶ目ではなく、チャンスを見つけ出す目なのです。

ここまでの内容を、シンプルに整理すると次のようになります。

- 新しい技術は常にピンチとチャンスを同時にもたらす

- AIでなくなる仕事がある一方、新しい仕事も生まれている

- 「失うもの」ではなく「生み出せるもの」に目を向ける

- チャンスに目を向ける姿勢が心理的な強さを育てる

ピンチをチャンスに変える視点を持つだけで、AI時代は脅威ではなく可能性に満ちた世界へと変わります。

変化を恐れず挑戦する姿勢

AIの進化は予測できないスピードで進んでいます。

昨日までは存在しなかったツールが、今日には仕事のやり方を根本から変えてしまうこともあります。

この変化に対して「恐れる」のではなく「挑戦する」姿勢が未来を決めます。

多くの人は変化に直面すると、不安や抵抗を感じるものです。

しかし、その不安を乗り越えて挑戦する人だけが、AIを活用して成果を広げていけます。

たとえば、新しいAIツールに触れるときに「難しそうだから避ける」のではなく、「まず試してみよう」と思えるかどうかが大きな分かれ目です。

試すことによって初めて、自分にとって必要なスキルや活用方法が見えてきます。

また、挑戦を繰り返すことで「変化に慣れる力」も育ちます。

これが習慣化すれば、未知の環境でも柔軟に対応できるようになります。

逆に、変化を避ける癖がついてしまうと、新しい可能性を目の前にしてもチャンスを掴めません。

AI時代に生き残る人は、失敗を恐れるのではなく、挑戦の中から学び続けられる人です。

さらに、挑戦する姿勢は周囲からも高く評価されます。

上司や仲間から「新しいことに積極的な人」と認識されることで、キャリアチャンスが広がるのです。

挑戦は一度の大きな行動ではなく、日常の小さな一歩の積み重ねから始まります。

その小さな一歩が、やがて大きな成果につながっていきます。

この話の内容を、少し整理しておきます。

- AIの進化は予測不能であり、恐れるより挑戦する姿勢が重要

- まず「試してみる」ことで必要なスキルや方法が見えてくる

- 挑戦を繰り返すことで「変化に慣れる力」が育つ

- 挑戦する姿勢は周囲からも評価され、キャリアのチャンスを広げる

変化を恐れず挑戦する姿勢こそが、AI時代を前向きに楽しむ最大の原動力になります。

仲間と学び合い成長する力

AI時代を前向きに楽しむためには、一人で学ぶだけでなく「仲間と学び合う姿勢」も欠かせません。

なぜなら、新しいツールや知識は膨大であり、一人で全てを網羅するのは不可能だからです。

仲間と刺激し合う環境があることで、成長スピードは何倍にも加速します。

たとえば、同じAIツールを使っていても、人によって工夫の仕方や成果の出し方は異なります。

仲間と共有することで、自分では思いつかなかった活用法を吸収できるのです。

また、仲間の挑戦を目の当たりにすると、自分も一歩踏み出そうという意欲が生まれます。

この相互作用が、挑戦を継続させるエネルギーになります。

さらに、仲間がいることで「失敗からの学び」も共有できます。

自分一人の経験では得られない失敗例や改善策を知ることで、リスクを減らしながら挑戦できるのです。

コミュニティや学習仲間は、時代の変化に柔軟に対応する上で最も心強い存在になります。

AI時代のキャリア形成は「個人戦」ではなく「チーム戦」に近いといえるでしょう。

一方で、孤独に学び続ける人はモチベーションが下がりやすく、成長も遅くなりがちです。

仲間と共に学び合う姿勢を持つことが、長期的な成長を保証する最大の要因です。

ここまでの内容を、シンプルに整理すると次のようになります。

- 仲間と学び合うことで成長スピードが加速する

- 共有によって新しいアイデアや工夫を吸収できる

- 仲間の挑戦が刺激となり、自分の挑戦を後押しする

- AI時代は「個人戦」ではなく「チーム戦」に近い

仲間と共に学ぶ力こそが、AI時代を楽しみながら成長していくための最大の鍵になります。

AI時代を一人で戦う必要はありません。仲間と学び合えば、不安は希望に変わり、成長のスピードも加速します!

暴落をチャンスに変える投資マインドを通じて、変化に恐れず挑戦する姿勢を資産運用の文脈で具体的に示してくれます。

仮想通貨&株の暴落をチャンスに変える!初心者向け「失敗しない積立戦略」完全ガイド

まとめ:AI時代を生き抜くために必要な視点

AIの進化は、私たちの働き方を大きく変えています。

定常業務やルーティンワークに依存した仕事は、真っ先にAIに置き換えられていくでしょう。

しかし、それは脅威であると同時に、無限のチャンスを秘めた変化でもあります。

AI時代に安泰を生み出すのは「どの業界にいるか」ではなく「どう働くか」です。

挑戦を止めず、毎日の仕事に小さな工夫を取り入れ、学びを積み重ねていくことこそが未来を切り開きます。

さらに、AIを「敵」と捉えるのではなく、味方として使いこなせる人は、たとえアマチュアであってもプロを超える力を手にできます。

その姿勢は、クリエイティブな分野や新しい仕事の創出にもつながり、可能性を大きく広げてくれるでしょう。

そして、AI時代を楽しむために欠かせないのはマインドセットです。

ピンチをチャンスに変える視点、変化を恐れず挑戦する姿勢、仲間と学び合いながら成長する力。

これらを持つことで、不安は希望へと変わり、キャリアの道は明確になります。

未来を決めるのはAIではなく、あなた自身の行動です。

今からできる小さな挑戦を積み重ね、AIと共に新しい時代を楽しんでいきましょう。

あなたの常識が壊れる!思考を再構築する〝人生のOS〟

みかみさんのBrain「【パラダイムシフト】あなたの人生を変える9つの視点」では、資本主義の限界を超えて〝幸福に生きるための思考のアップデート〟を提供します。

- なぜ〝これだけ豊かな時代に〟鬱が増えているのか?

- 幸福とは何か? 思い込みを再定義するパラダイム転換

- AI時代に不可欠な「言葉の仕組み」とプロンプト思考の習得

- 人間の仕組みを理解することで、幸福と生産性を両立させる

- もう「努力=結果」の時代じゃない。学びの仕組みを見直せ

- 思考力の正体とは?アイデアが無限に出る脳の使い方を伝授

- すべては課題解決の構造を知ることから始まる

- 「資本主義のルール」を知らずにビジネスは絶対にうまくいかない

- 与える力(GIVE)が幸福も収入も人間関係も変える

- 誰でも再現可能!人生の再定義テンプレートを公開

- 2021年に実践した人生を変えた1日の裏側を初公開

みかみさんのXでは、現代の思考のズレを可視化し、人生のOSを書き換えるヒントが日々発信されています。

フォローしていない方は、ぜひこの機会にチェックしてください。

みかみさんのXはこちら。