Brainメディア運営部です!

今回は、1000人以上が参加したWebデザインスクールを運営する、

出永紘己(いでなが ひろき)さんに情報提供していただきました。

まずは、出永さんのプロフィールについて、紹介させていただきます。

「またAdobeが値上げした…もう限界かもしれない」

そんな声が、Webデザイナーやクリエイターの間で広がっています。

2025年8月1日から、Adobe Creative Cloudの料金が大幅に改定され、年間契約で10万円を超えるプランも登場しました。

特に、PhotoshopやIllustratorを日常的に使う人にとっては避けられない現実です。

一方で、新設された〝スタンダードプラン〟では料金が下がるケースもあり、

利用目的によってはコストを抑えられる可能性があります。

しかし、ここで間違った選択をしてしまうと、

業務効率やクオリティが大きく低下してしまう恐れがあります。

例えば、生成AI機能を日常的に使うデザイナーが、

安さだけでスタンダードプランを選んでしまえば、作業時間が増え、

結果的に収益に悪影響を及ぼすかもしれません。

逆に、副業や駆け出し段階で高額プランを契約してしまえば、

コスト負担が重く、利益を圧迫することになります。

そこで重要なのが〝目的と環境に応じたツール選び〟です。

プロとして業界標準の環境を整えるべき人もいれば、

無料・低コストツールで十分成果を出せる人もいます。

例えば、CanvaやFigmaは、

無料または低額で高品質なデザイン制作が可能で、

初心者や副業デザイナーの強い味方です。

一方、企業案件やデータ共有が多い環境では、

PhotoshopやIllustratorの使用が事実上必須となることもあります。

本記事では、Adobeの新料金体系の詳細から、

プラン選びの判断基準、そして代替ツールの活用法まで、徹底的に解説します。

「自分にはどのプラン・どのツールが最適なのか」を明確にし、

ムダな出費を抑えつつ業務効率を最大化する方法をお伝えします。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。

目次

Adobe値上げで揺れるWebデザイナー業界の行方

2025年8月1日、Adobe Creative Cloudの料金体系が大きく変わります。

今回の改定は、Webデザイナーやクリエイターにとって年間コストが10万円を超える重大な転換点となります。

特に、PhotoshopやIllustratorといった業界標準ツールを日常的に使うプロにとっては、

無視できない値上げです。

同時に、生成AI機能の有無によって選べる2つのプランが新設され、

料金と機能のバランスを見極める必要が出てきました。

この変化は単なる価格の問題にとどまらず、

デザイナーのツール選びや制作フロー全体に影響を与えるものです。

ここからは、新料金体系とそれが現場に及ぼす具体的な影響を解説します。

2025年8月1日からの新料金体系と影響

従来、Creative Cloudコンプリートプラン(年間契約の月々払い)は1ヶ月7,780円でした。

これが2025年8月1日からは9,080円に引き上げられます。

差額は月1,300円、年間にすると16,080円の負担増です。

年間一括払いの場合も同様で、

旧価格86,880円から新価格102,960円へと値上げされます。

年間10万円超えのサブスクという現実は、

特に個人事業主や副業デザイナーにとって重い決断材料になります。

さらに今回の改定では、

新たに「Creative Cloud プロプラン」と「Creative Cloud スタンダードプラン」が登場しました。

プロプランは生成AI機能が充実しており、

PhotoshopやFireflyを使った画像生成などが快適に行えます。

一方、スタンダードプランは月々6,480円と価格は抑えられますが、

生成AIの利用枠が月25クレジット程度に制限されます。

AI機能をほとんど使わない人にとっては〝事実上の値下げ〟ですが、

日常的にAI生成を行う場合は物足りなさを感じるでしょう。

過去の価格推移を見ても、2017年頃には月額5,000円未満だったものが、

数年ごとにじわじわと値上げされています。

この傾向が続けば、今後さらに価格が上昇する可能性は高いと考えられます。

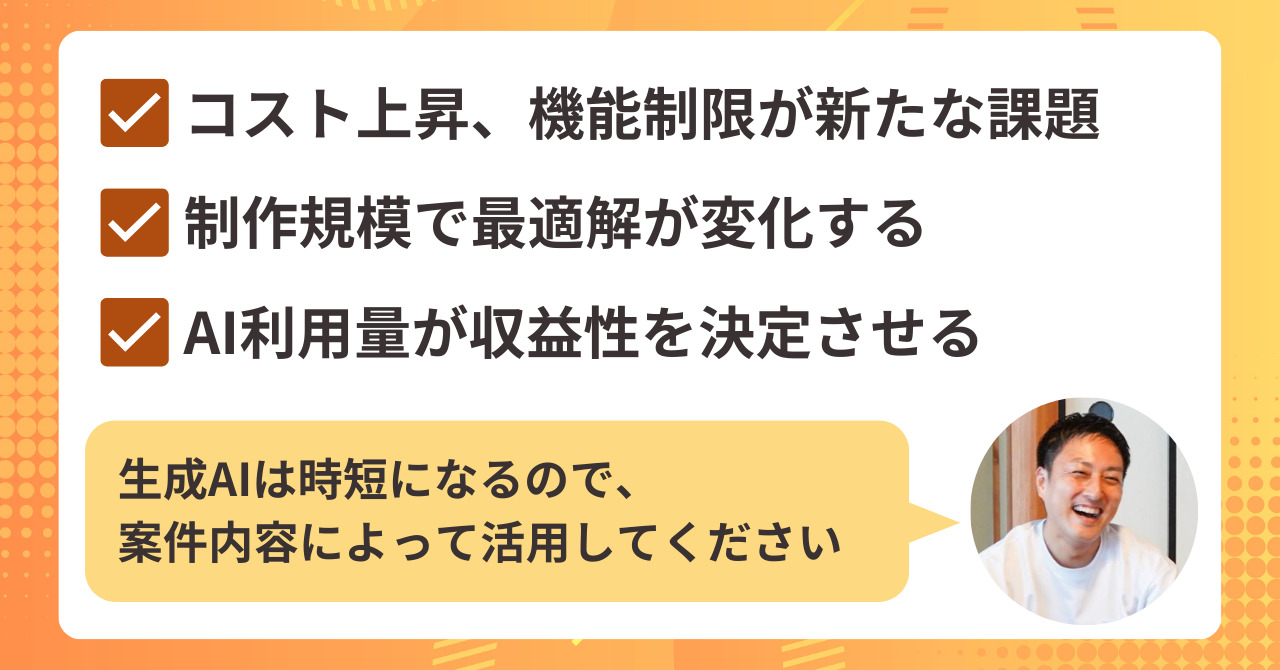

つまり今回の改定は、

コスト負担の増大だけでなく、プラン選択による機能制限という新たな課題ももたらしているのです。

ここまでの内容を整理すると、次の通りです。

- 2025年8月1日からCreative Cloudが月1,300円値上げ

- プロプランは生成AI機能が充実、スタンダードは制限あり

- 過去から継続的な値上げ傾向があり、将来も上昇の可能性大

値上げは避けられない事実ですが、

どのプランを選ぶかによって今後の制作環境は大きく変わります。

〝プロプラン〟と〝スタンダードプラン〟の違いを徹底解説

今回の料金改定で新設された2つのプランは、

価格だけでなく機能面の差が非常に大きいのが特徴です。

どちらを選ぶかは、日々の作業内容や必要な機能に直結します。

まず、〝プロプラン〟は月額9,080円(年間契約・月々払い)で、

従来のコンプリートプランに相当します。

最大の特徴は、生成AI機能をフル活用できる点です。

Photoshopでの背景拡張や合成、Fireflyによる画像生成など、

高度な作業を制限なく行えるため、

制作スピードや表現の幅が大きく広がります。

一方、〝スタンダードプラン〟は月額6,480円と価格が大幅に抑えられています。

ただし、生成AIの利用は月25クレジットまでと制限が厳しく、

複雑な画像生成や繰り返しのAI処理が必要な場合にはすぐ上限に達してしまいます。

例えば、YouTubeサムネイルの背景を毎回AIで拡張するような使い方をしていると、

数日でクレジットが尽きる可能性があります。

また、スタンダードプランではAdobe Stockの一部高品質素材や、

一部のクラウド連携機能が利用できない場合があります。

この点は、複数人での制作やクライアントワークでは大きな不便となるでしょう。

逆に言えば、AI生成をほとんど使わない静的デザインや、

シンプルなWebサイト制作が中心であれば、スタンダードプランでも十分に対応できます。

つまり、両者の最大の違いは生成AIの利用頻度と制作規模にあります。

プロプランは本格的な制作環境を求める人に、

スタンダードプランはコスト重視でAIをほぼ使わない人に向いていると言えるでしょう。

特に意識したいポイントは次の通りです。

- プロプランは生成AIの制限がなく、大規模・高機能な制作に適する

- スタンダードプランは低価格だが、AI機能や一部素材に制限がある

- 選択基準はAI利用頻度と制作規模を基準に考えるべき

価格差だけで判断せず、

将来の制作スタイルや必要機能を見据えてプランを選ぶことが、後悔しない契約の鍵です。

生成AI機能の有無が作業効率に与える影響

生成AI機能は、近年のデザイン制作において

作業効率を劇的に向上させる存在になっています。

Photoshopの背景拡張やオブジェクト追加、Fireflyでの画像生成など、

従来なら数十分〜数時間かかっていた作業が、わずか数分で完了することも珍しくありません。

例えば、Webサイトのメインビジュアルを作る際、

既存写真の背景をAIで拡張すれば、

撮影素材が足りない場合でもスムーズに対応できます。

こうした処理を頻繁に行う人にとって、生成AIは時間と労力を節約する必須機能です。

一方で、スタンダードプランのように月25クレジットの制限がある場合、

数回のプロジェクトで上限に達してしまう可能性があります。

その結果、作業途中でAIを使えなくなり、

手動作業に切り替える必要が生じ、制作時間が大幅に延びてしまいます。

逆に、バナー制作やシンプルなアイキャッチなど、

AIをほぼ使わない業務では、機能制限が作業効率に与える影響は限定的です。

つまり、生成AI機能の有無は、

制作ジャンルや案件の特性によって価値が大きく変わります。

高頻度でAIを使う場合は、コストが高くてもプロプランを選ぶ方が、

最終的には収益や納期管理の面で有利になります。

この話の内容を整理すると、以下のようになります。

- 生成AIは大幅な作業時間短縮と表現の幅拡大をもたらす

- クレジット制限があると、案件途中でAIが使えなくなるリスクがある

- AI利用頻度の高い人はプロプランを選ぶ方が総合的に得

効率と表現力の両立を図るなら、

生成AI機能の有無は軽視できない選択基準です。

生成AIは本当に時短になるので、

案件内容に応じて賢く使い分けてほしいですね!

無料で使えるホームページ作成サービスを、初心者にも分かりやすく比較した記事です。コストを抑えつつ仕事に活かせるツールの選び方が学べます。

【失敗しない】無料でホームページを作りたい人必見!初心者〜副業向けおすすめ作成ツール徹底比較【2025最新版】

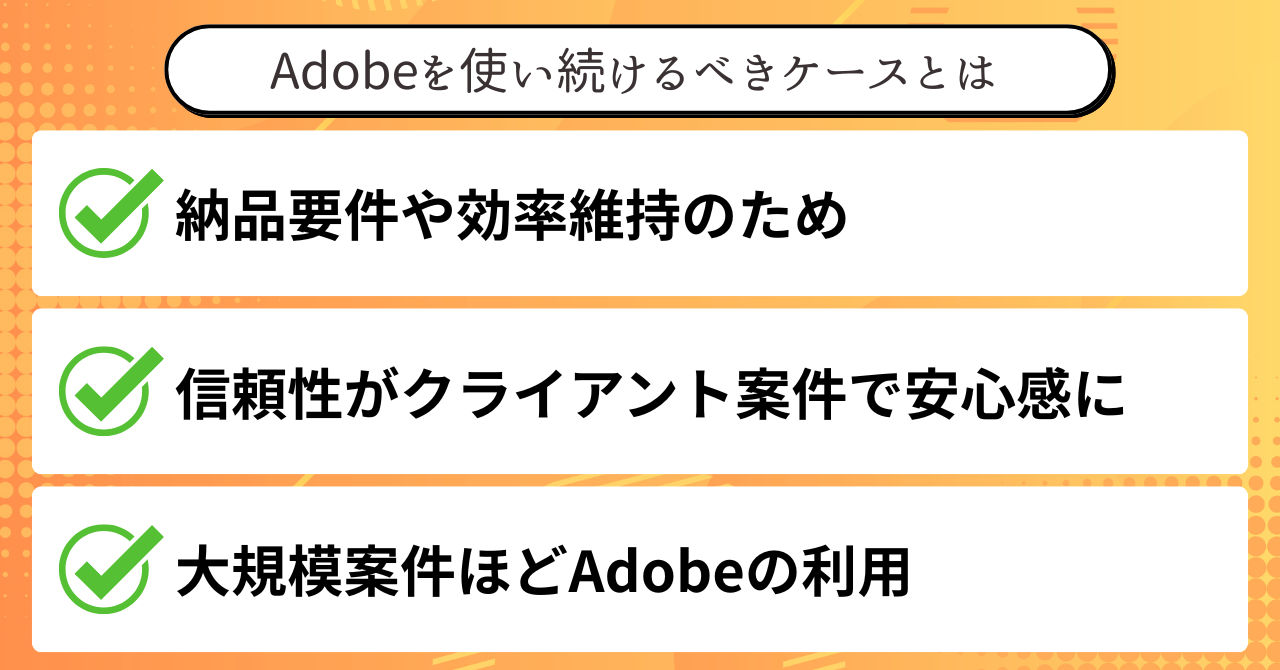

Adobeを使い続けるべきケースとは

Adobe製品は高額になったとはいえ、

特定の環境や業務内容では依然として必須ツールです。

特に、業界標準としての地位やファイル互換性の高さは、

他ソフトでは代替しにくい要素となっています。

ここでは、値上げ後もPhotoshopやIllustratorを

契約し続けるべき代表的なケースを解説します。

制作会社勤務や取引先の要件が厳しい場合

まず、制作会社やデザイン会社に勤務している場合、

Adobe製品はほぼ必須です。

社内の制作フローがPhotoshopやIllustratorを前提に構築されていることが多く、

別ソフトへの切り替えは現実的ではありません。

また、取引先がAdobe形式(PSDやAI)での納品を求めている場合も同様です。

クライアントとの間でやり取りするデザインデータがAdobe専用形式である以上、

契約を続けざるを得ません。

例えば、Web制作会社が企業サイトのリニューアル案件を受注し、

バナーやランディングページのデザインをPhotoshopで作成するケース。

この場合、デザインデータを外注のコーダーや別の制作会社に渡す必要がありますが、

非Adobe製品で作成したファイルでは互換性が不十分で、

レイヤー構造や文字情報、色設定が崩れる恐れがあります。

同様に、印刷会社とやり取りする場合、

Illustrator形式(AIファイル)での入稿指定はほぼ標準です。

名刺やパンフレットの制作で他ソフトを使うと、

最終的にAI形式へ変換する工程が増え、

色味が変わったりフォントが置き換わるなどのトラブルが発生しやすくなります。

さらに、複数の制作会社や外注スタッフと共同作業を行う場合、

同じツールを使うことが作業効率と品質維持の鍵となります。

ツールが異なると、わずかな修正でも時間とコストが余計にかかり、

納期や品質に影響を及ぼしかねません。

このように、業務の性質や取引先の要件によっては、

値上げがあってもAdobeを使い続けることが最適解になるのです。

特に意識しておきたいポイントは以下の通りです。

- 社内制作フローがAdobe前提の場合、他ソフト移行は非現実的

- 取引先がPSDやAI形式での納品を指定しているケースが多い

- 外注や共同制作では同一ツール使用がトラブル防止と効率化に直結する

- 印刷物やWeb案件の多くはAdobe製品での制作が前提

取引関係や制作体制を踏まえたツール選びが、

結果的にスムーズな案件進行につながります。

Photoshop・Illustratorの業界標準性と信頼性

PhotoshopとIllustratorは、

長年にわたり世界中のデザイナーや企業から支持されてきた業界標準ツールです。

その理由は、機能の豊富さと安定性、

そして幅広い業務への対応力にあります。

Photoshopは写真加工や合成、色補正の分野で圧倒的な強みを持ち、

印象的なビジュアルや高品質な画像を短時間で作成できます。

一方、Illustratorはベクター形式のグラフィック制作に優れ、

ロゴやアイコン、印刷物などのデザインで欠かせません。

例えば、企業ロゴ制作ではIllustratorで作成することで、

拡大・縮小しても画質が劣化せず、

印刷物からWebまで同じデータを活用できます。

また、広告キャンペーンのビジュアル制作では、

Photoshopでのレタッチや背景合成により、

他ソフトでは再現が難しい表現が可能になります。

さらに、この2つのソフトはAdobe製品同士の連携も強力です。

Photoshopで加工した画像をそのままIllustratorのデザインに組み込んだり、

After EffectsやPremiere Proと組み合わせて映像作品を仕上げることも容易です。

こうした互換性とワークフローのスムーズさは、

他社製品にはない大きな利点です。

代替ソフトは増えてきていますが、

現時点でPhotoshopとIllustratorの全機能を網羅し、

かつ業界で広く受け入れられているものは存在しません。

特にクライアントワークでは、

Adobe製品で作成したという事実自体が品質保証の一部として機能します。

経験豊富なクライアントほど、

Adobe形式のデータ提出に安心感を持つ傾向があります。

ここまでをまとめると、次の通りです。

- Photoshopは写真加工・合成に特化し、短時間で高品質なビジュアルが作れる

- Illustratorはベクター形式で拡大縮小に強く、ロゴや印刷物に最適

- Adobe製品同士の連携は他社ソフトにないレベルで強力

- クライアントからの信頼度が高く、業界標準として浸透している

業界標準の環境を維持することは、

取引の信頼性を守るだけでなく、

制作の自由度と効率を最大化する鍵となります。

データ共有・連携が必須なプロジェクトの実情

Webデザインやグラフィック制作の現場では、

複数人での共同作業やクライアントとのデータ共有が日常的に発生します。

このとき、Adobe製品を使っているかどうかが、

作業効率と品質に直結します。

例えば、大規模なWebサイトのリニューアルプロジェクトでは、

デザインチーム、コーダー、ディレクターが同じPhotoshopデータ(PSD)を参照します。

レイヤー構造やスマートオブジェクトなど、

Adobe特有の編集情報を正しく保持できるのは、同じソフトで開く場合だけです。

別ソフトで開くと、レイヤーが統合されたり、

テキストが画像化されるなどの問題が起こりやすく、

修正や再作業による時間ロスが発生します。

印刷物の案件でも同様です。

Illustrator形式(AIファイル)を使えば、

印刷会社との間で正確な色管理や裁ち落とし設定を共有できますが、

非対応ソフトではデータ変換時に色味が変化し、印刷品質が落ちる危険があります。

また、外部のデザイナーやフリーランスに作業を委託する場合でも、

Adobe製品を使っていればデータのやり取りがスムーズです。

逆に、異なるツールを使うメンバーが混在すると、

納品データの変換・修正に余計な工数がかかります。

さらに、Adobe Creative Cloudのクラウド共有機能は、

ファイルのバージョン管理やコメント機能が充実しており、

リアルタイムでの共同編集やフィードバックが可能です。

これにより、チーム全体の作業スピードと精度を高められます。

一度、このポイントを整理しておきましょう。

- Adobe形式は複雑な編集情報を保持でき、共同作業に有利

- 非対応ソフトでは変換時に品質低下や作業ロスが発生しやすい

- クラウド共有機能でバージョン管理やフィードバックが効率化

プロジェクトの規模が大きくなるほど、

Adobe製品を使うことが作業効率と品質維持の保険になります。

大規模案件や共同制作では、

Adobe製品の安心感と互換性が本当に助かります!

Webデザインの現場で実際に使われている無料ツールや、未経験から継続的に稼ぐまでのロードマップを網羅した実践記事です。今後の戦略設計に役立ちます。

未経験でも安心!2025年にWeb制作で稼ぎ続けるための最短ルート完全ガイド

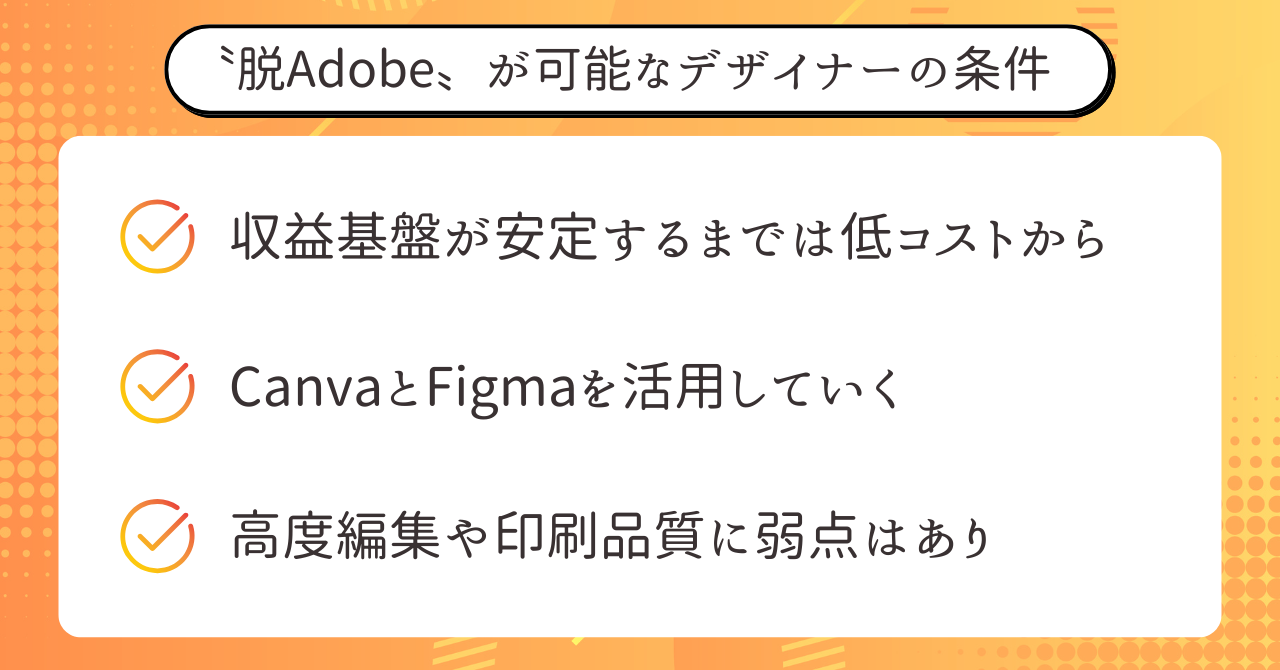

〝脱Adobe〟が可能なデザイナーの条件

Adobe製品は多機能で業界標準ですが、

すべてのデザイナーに必須というわけではありません。

制作内容や仕事の進め方によっては、

コストを抑えつつ他のツールで十分対応できるケースもあります。

ここでは、料金値上げをきっかけにAdobe契約を見直し、

〝脱Adobe〟が可能なデザイナーの特徴を解説します。

副業・駆け出しフェーズでの判断ポイント

副業としてWebデザインを始めたばかり、

またはデザインを学び始めた段階では、

必ずしもAdobe製品を契約する必要はありません。

このフェーズでは、案件数や制作の複雑さがまだ少なく、

無料または低コストのツールで十分に実績作りが可能だからです。

例えば、SNS用の画像やYouTubeのサムネイル、

簡単なバナー制作などは、CanvaやFigmaでも高品質に仕上げられます。

Canvaなら数千種類のテンプレートから選んで色や文字を変えるだけで、

商用利用可能なデザインが短時間で完成します。

Figmaはブラウザ上で動作し、UIデザインやWebサイトのモックアップ制作に強く、

無料でも複数ページ構成のデザインを作成できます。

また、Adobe契約は月額数千円〜1万円超とコストが大きく、

収益が安定していない段階での固定費としては負担が重いです。

そのため、最初は無料ツールで経験を積み、

案件の幅や収入が増えてからAdobe製品を導入する方が合理的です。

さらに、クライアントがデータ形式を指定しない案件や、

納品物が画像やPDFだけで済む案件では、

Adobe製品を使う必要はほとんどありません。

実際、Instagram運用代行や小規模店舗のチラシ制作などは、

CanvaやFigmaのみで完結させている事例も増えています。

一度、この条件を整理すると以下の通りです。

- 案件数が少なく、制作内容がシンプルな段階

- クライアントがAdobe形式のデータを求めない案件が中心

- 無料・低コストツールで対応できる範囲の制作が多い

- SNSやLPなどオンライン完結型の案件がメイン

駆け出し期は、固定費を抑えながらスキルアップできる環境を整えることが、

長期的な成長と安定につながります。

CanvaとFigmaを活用したコスト削減戦略

Adobe契約を見送る場合、

代替ツールとして最も有力なのがCanvaとFigmaです。

この2つをうまく使い分ければ、

月額1,500円未満で幅広いデザイン業務に対応できます。

CanvaはSNS画像やバナー、チラシなどの制作に強く、

数千種類のテンプレートと商用利用可能な素材が揃っています。

有料プランでも月額1,210円程度で、

背景透過やブランドカラー管理などプロ仕様の機能が利用可能です。

例えば、Instagramの投稿画像を毎週制作する場合、

Canvaのテンプレートを活用すれば、

1枚あたりの制作時間を10分以下に短縮できます。

これはAdobe製品でゼロから作るよりも圧倒的に効率的です。

一方、FigmaはWebサイトやアプリのUIデザインに特化しています。

ブラウザ上で動作するため、

インストール不要でチームメンバーとリアルタイム共同編集が可能です。

無料プランでもページ数制限のないデザイン作成ができ、

UIキットやプラグインを使えば、プロレベルのデザインも短時間で仕上がります。

たとえば、ランディングページのワイヤーフレームをFigmaで作り、

画像部分だけCanvaで制作して差し込むといった使い分けが効果的です。

これにより、低コストかつ短納期でクオリティの高い制作が可能になります。

また、両ツールはクラウド保存と共有リンク機能があるため、

クライアントとのやり取りもスムーズです。

特にFigmaのコメント機能は修正依頼を直接デザイン上に残せるため、

メールやチャットでの指示漏れを防げます。

ここまでのポイントを整理します。

- Canvaはテンプレート豊富でSNS・印刷物に強い

- FigmaはUIデザイン・共同編集に最適

- 両ツール併用でAdobeなしでも幅広い案件に対応可能

- クラウド共有機能でクライアントとのやり取りも効率化

費用を抑えながら制作の幅を広げたい場合、

この2つのツールを戦略的に組み合わせることが非常に有効です。

無料・低コストツールのメリットと限界

CanvaやFigmaのような無料・低コストツールには、

初期費用ゼロで使い始められる手軽さという大きなメリットがあります。

登録すればすぐに利用でき、PCのスペックもそれほど要求されないため、

古めのノートパソコンでも動作可能です。

さらに、クラウドベースのためデータ保存や共有も簡単で、

インターネット環境さえあれば場所を問わず作業できます。

外出先やカフェでの制作も可能で、

フリーランスや副業デザイナーにとって柔軟な働き方を支えます。

また、テンプレートや素材が豊富に揃っているため、

ゼロからのデザイン経験が少ない人でも短時間で見栄えの良い成果物を作れます。

これは学習コストの削減にもつながり、

デザインスキルの基礎習得を加速させます。

しかし、限界も存在します。

まず、細かいカスタマイズや高度な画像編集・レイアウト調整は

Adobe製品に比べると機能が制限されます。

例えば、Canvaでは写真の細かい色調補正や複雑なマスク処理が難しく、

Figmaでは印刷物の高解像度データ作成に不向きです。

また、クライアントや印刷会社が求めるAIやPSDなどの

ネイティブデータ形式を直接出力できない場合があります。

そのため、プロ仕様の案件や高度な表現が必要な仕事では、

これらのツールだけでは対応しきれないこともあります。

具体例を挙げると、雑誌広告の入稿や大規模ECサイトのビジュアル制作では、

色空間や解像度の厳密な管理が求められるため、

PhotoshopやIllustratorが必須です。

また、クライアントが既存のPSDデータを編集依頼してきた場合、

代替ツールでは互換性に問題が生じる可能性があります。

整理すると、無料・低コストツールの特徴は以下の通りです。

- メリット:低コスト・低スペック環境で利用可能、学習コストが低い

- メリット:テンプレートと素材が豊富で短納期対応に強い

- 限界:高度な編集機能やネイティブデータ形式に非対応

- 限界:色管理や解像度設定など厳密な要件には不向き

つまり、案件の規模やクライアントの要件によっては、

これらのツールのみで完結できない場面も多いという点を理解しておく必要があります。

代替ソフト徹底比較:CanvaとFigma

ここでは、Adobeの代替として特に人気の高い「Canva」と「Figma」について、

特徴や活用事例、適した用途を詳しく解説します。

どちらも低コストで始められ、初心者からプロまで幅広く使われていますが、

得意分野や活用シーンは異なります。

実際の活用事例や具体的な案件タイプを交えて解説することで、

自分の目的に合ったツール選びができるようになります。

Canvaの特徴・活用事例と適した用途

Canvaはブラウザやアプリで利用できるデザインツールで、

豊富なテンプレートと直感的な操作性が最大の特徴です。

SNS用の画像やバナー、チラシ、プレゼン資料など、

幅広いジャンルの制作に対応しています。

無料プランでも数千種類のテンプレートや素材が利用可能で、

有料プラン(月額1,210円程度)にアップグレードすれば、

背景透過やブランドキット、プレミアム素材などが使えるようになります。

さらに、動画編集機能やアニメーション機能も搭載されており、

Instagramリールやショート動画用のコンテンツ作成にも活用できます。

活用事例としては、Instagramのフィード投稿やストーリーズ画像、

YouTubeのサムネイル制作、イベントチラシの作成などがあります。

テンプレートを使えば、デザイン経験がなくても

数分で完成度の高いビジュアルを作成可能です。

また、Canvaはチーム機能も備えており、

メンバー間でデザインを共有・編集できます。

小規模事業や副業チームでの共同作業にも向いています。

さらに、クラウド保存により作業データを常に最新の状態で同期でき、

外出先からの修正も可能です。

特に適している用途は以下の通りです。

- SNSコンテンツ制作(Instagram、X、Facebookなど)

- 印刷物(チラシ、名刺、ポスターなど)

- プレゼン資料(セミナーや営業用スライド)

- 簡易的なロゴやバナー制作

一方で、細かい写真合成や複雑なベクター編集は苦手なため、

プロレベルの印刷物や高度な画像加工には不向きです。

そのため、案件内容によってはFigmaやAdobe製品との併用が効果的です。

例えば、簡易的なラフ案はCanvaで制作し、

細部調整や印刷データ化はIllustratorで行うといった使い分けが有効です。

Figmaの特徴・活用事例と適した用途

FigmaはWebブラウザやデスクトップアプリで利用できるUI/UXデザイン特化型ツールで、

共同編集機能と軽快な動作が大きな特徴です。

Adobe XDのようなUIデザインツールと異なり、

完全クラウドベースで動作するため、

インストールやアップデートの手間がほとんどありません。

無料プランでも個人利用や小規模チームで十分活用できる機能が揃っています。

特にWebサイトやアプリのデザイン制作に強く、

アートボード上で画面設計やワイヤーフレームから高精度なデザインまで作成可能です。

さらに、URL共有だけでリアルタイム編集やコメントができるため、

リモートワークや海外チームとの連携にも最適です。

活用事例としては、コーポレートサイトのリニューアル、

ECサイトのUI設計、アプリのプロトタイプ制作、

LP(ランディングページ)のデザイン案作成などが挙げられます。

また、Figmaはプラグインが豊富で、

写真素材検索、アイコン挿入、カラーパレット作成などの作業を効率化できます。

さらに、Figmaはコミュニティから公開されているUIキットやテンプレートを活用することで、

制作スピードを大幅に短縮できます。

たとえば、既存のECサイト用UIキットをインポートして、

ブランドカラーやフォントだけ変更すれば、

短時間でクライアント提案用のデザイン案を完成させられます。

特に適している用途は以下の通りです。

- Webサイトデザイン(企業サイト、ECサイト、ポートフォリオなど)

- アプリUI設計(iOS、Android、Webアプリ)

- ワイヤーフレーム・プロトタイプ作成

- チーム共同作業・リモートデザイン

一方で、写真の合成や高度な印刷物デザインには不向きで、

色校正や解像度管理が必要な案件ではAdobe製品やAffinityシリーズの併用が必要です。

しかし、Webやアプリの分野ではFigmaが主流になりつつあり、

今後も需要が増えていくと予想されます。

Adobe製品との機能差を埋める工夫

CanvaやFigmaなどの代替ツールは優秀ですが、

Adobe製品と比べると一部の機能や表現力で劣る場面があります。

しかし、工夫次第でその差を最小限に抑えることが可能です。

まず、写真合成や色補正など高度な加工が必要な場合は、

無料の「Photopea」や「GIMP」を併用する方法があります。

これらはPhotoshopに近い操作感を持ち、

ブラウザや無料アプリで利用できます。

ベクターデータ編集や印刷物制作においては、

「Inkscape」や「Gravit Designer」などの無料ツールを活用するのも有効です。

特にロゴ制作やアイコン作成などでは、

Illustratorに近い作業が可能です。

また、CanvaやFigmaのテンプレートをベースにデザイン案を作り、

細部の調整だけをAdobe製品で行う「ハイブリッド制作」もおすすめです。

これにより、Adobeの利用時間を減らし、

契約プランを下げてコストを削減できます。

さらに、代替ツールの機能を最大限引き出すために、

プラグインや外部サービスを積極的に利用しましょう。

Figmaなら「Remove BG」プラグインで背景透過、

Canvaならストックフォトや動画素材の追加購入で表現力を強化できます。

フォントに関しては、Google FontsやAdobe Fontsの無料プランを併用すれば、

商用利用可能な書体を幅広くカバーできます。

印刷物では、カラープロファイルの管理を意識し、

CMYK変換や解像度チェックを忘れないようにします。

このように、無料・低価格ツールの弱点を理解し、

それを補うツールやワークフローを取り入れることで、

Adobe製品との差はかなり縮められます。

結果的に、必要最小限のコストで高品質なデザインを維持できるようになります。

Adobeと完全に同じことはできなくても、

工夫次第でかなり近づけることができますよ!

CanvaとInstagramのみで副業を軌道に乗せた成功例をもとに、ゼロからでも着実に案件を獲得していくための工夫や習慣が紹介されています。

【未経験×在宅副業】Canva+Instagramだけで仕事獲得!忙しいママでもできた成功ステップ公開

プロが実践するツールの使い分け戦略

プロのデザイナーは、1つのツールだけに頼るのではなく、

用途に応じて複数のソフトを組み合わせています。

その中でもPhotoshopとIllustratorは、それぞれ異なる強みを持ち、

作業内容によって使い分けることで最大限のパフォーマンスを発揮します。

ここではまず、Photoshopの得意分野と具体的な活用例から解説していきます。

Photoshopの得意分野と具体的な使用例

Photoshopは主に画像編集と写真加工に特化したツールで、

写真の色補正や合成、不要物の除去などを得意としています。

たとえば、ポートレート写真の肌補正や、

商品写真の背景を自然に切り抜く作業はPhotoshopの十八番です。

Webデザインにおいては、バナーやSNS用画像の作成、サムネイル制作など、

ビジュアルのインパクトが求められる場面で活躍します。

背景にぼかし効果を加えて主役を引き立たせる「被写界深度」風の加工や、

複数の写真を組み合わせて一枚の広告ビジュアルに仕上げる合成も得意分野です。

さらに、最新のPhotoshopでは生成AI機能が強化されており、

空白部分を自然に埋める「コンテンツに応じた塗りつぶし」や、

テキストから画像を生成する機能も搭載されています。

これにより、以前は数時間かかっていた作業が

数分で完了するケースも珍しくありません。

具体例としては、ECサイトの商品画像に不要な影を消したり、

背景を統一したりする作業があります。

Photoshopを使えば、背景色をブランドカラーに変更し、

商品の魅力を最大限引き出すことが可能です。

また、イベントやキャンペーン用のビジュアル制作でも力を発揮します。

例えば、季節限定のセール告知画像に雪や花びらなどの装飾を加え、

より臨場感のあるデザインに仕上げることができます。

このように、Photoshopは「写真を魅力的に見せる」ための最適なツールです。

特に写真素材を多く扱うプロジェクトでは、欠かせない存在となっています。

- Photoshopは写真加工・合成・色補正に強い

- 生成AIで作業効率を大幅アップ可能

- 商品画像や広告ビジュアル制作で特に活躍

Illustratorの得意分野と具体的な使用例

Illustratorはベクターデータを扱うことに特化したデザインソフトで、

拡大縮小しても画質が劣化しない特性を持っています。

そのため、ロゴやアイコン、名刺、ポスターなど、

印刷物やあらゆるサイズでの使用を想定したデザインに適しています。

たとえば、企業ロゴの制作では、

どんなに拡大しても滑らかな曲線を保つことが重要です。

Illustratorならベクター形式で保存できるため、

大型看板から名刺まで同じデータを使い回せます。

チラシやパンフレットのレイアウト作成にも力を発揮します。

テキストの配置や段組み、色の管理がしやすく、

印刷所への入稿データもスムーズに作成できます。

さらに、Illustratorはパス操作が得意です。

曲線や直線を組み合わせて、

複雑な図形やパターンを正確に描くことができます。

具体例として、展示会用の大型パネルデザインや、

イベント用の立て看板制作があります。

これらは高解像度での印刷が求められるため、

Illustratorのベクターデータ形式が欠かせません。

Webデザインの場面でも、SVG形式で書き出せるIllustratorは便利です。

アイコンや装飾要素をSVG化すれば、

軽量かつ高品質なWebパーツとして利用できます。

また、パターンやブラシ機能を活用することで、

背景素材や装飾の制作もスピーディーに行えます。

これにより、ブランド全体のデザイン統一感を保ちながら制作が可能です。

さらに、最近ではIllustratorとFigmaを組み合わせ、

Figmaで構成したUIデザインにIllustratorで作成したアイコンやロゴを組み込む

ワークフローも一般的になっています。

このように、Illustratorは

「線や形を正確に、美しく仕上げる」場面で欠かせないツールです。

印刷物やスケーラブルなデザインを扱う際には、

特にその強みが活かされます。

- Illustratorはベクターデータで拡大縮小に強い

- ロゴ・印刷物・SVGアイコン制作に最適

- パス操作で複雑な形状も正確に表現可能

複数ツール併用による効率化と表現力アップ

プロのデザイナーは、1つのソフトだけで完結させるのではなく、

案件や目的に応じて複数ツールを組み合わせて使います。

これにより、作業効率を高めつつ、

より幅広い表現を実現できます。

たとえば、Webサイトのトップページ制作では、

Figmaで全体のUIレイアウトを作り、画像部分はPhotoshopで加工、

ロゴやアイコンはIllustratorで制作するといった流れです。

この分業スタイルは、作業時間の短縮だけでなく、

それぞれのツールの強みを最大限活かすことにもつながります。

例えば、バナー制作では、

Illustratorで文字や図形のベースを作り、

その後Photoshopで質感や光の効果を追加することで、

よりリッチなビジュアルが完成します。

印刷物でも同様に、写真をPhotoshopで補正してからIllustratorに配置し、

レイアウトや文字組みを仕上げるという方法がよく用いられます。

また、生成AI機能を活用することで、

Photoshopで背景画像を素早く作成し、

そのままIllustratorのデザインに組み込むといったスピーディーな対応も可能です。

複数ツールを併用することで、

1つのツールでは難しい細かい表現や特殊効果も簡単に再現できます。

さらに、案件ごとにツールの使用比率を変えることで、

作業効率や納期遵守にも大きく貢献します。

このような柔軟なツール運用は、

クライアントからの要望に迅速かつ的確に応えるためにも重要です。

- 複数ツールを使い分けることで効率と表現力が向上

- Photoshop・Illustrator・Figmaの連携が効果的

- 案件ごとに最適なツール配分を選ぶことが鍵

ツールの得意分野を理解して組み合わせると、

作業が驚くほどスムーズになりますよ!

今後の業界動向とデザイナーの生存戦略

Adobeの値上げは業界全体に少なからず影響を与えており、

今後のツール選択やデザインワークフローにも変化をもたらす可能性があります。

ここからは、代替ソフトの普及、コスト意識、情報収集といった観点から、

デザイナーが生き残るための戦略を考えていきます。

代替ソフト普及の可能性と転換期

近年、FigmaやCanvaといった低コスト・無料のデザインツールが

急速に普及しています。

特にFigmaはUI/UXデザインの分野で標準的なツールとなりつつあり、

チームでの共同編集やリアルタイムレビューが可能です。

こうしたツールの台頭は、

Adobe製品一強だった市場構造に変化をもたらしています。

価格面での優位性に加え、クラウドベースでの使いやすさも、

多くのデザイナーを惹きつける理由です。

例えば、スタートアップ企業や副業デザイナーは、

初期投資を抑えるためにFigmaやCanvaをメインツールとして採用するケースが増えています。

さらに、印刷物や高度な画像加工が不要な案件では、

Adobeを使わなくても十分対応可能な場面が増えてきました。

ただし、業界全体がすぐに「脱Adobe」へ移行するわけではありません。

特に大手制作会社や広告代理店では、

PhotoshopやIllustratorを前提としたデータ運用が根強く残っています。

そのため、完全な転換期が訪れるのは、

代替ソフトがAdobe並みの機能性や互換性を備えたときになるでしょう。

また、生成AIや3D機能など、

Adobeが強化している先進機能はまだ代替ソフトでは再現が難しい部分があります。

結果として、当面はAdobeと代替ソフトの「共存時代」が続くと考えられます。

デザイナーとしては、この変化をチャンスと捉え、

複数ツールを扱えるスキルを身につけることが重要です。

- Figma・Canvaなど代替ソフトの普及が加速中

- 業務内容によっては脱Adobeも可能

- 短期的には共存時代が続く見込み

値上げ時代に求められるコスト意識と収益設計

Adobeの値上げは、個人デザイナーやフリーランスにとって

年間数万円単位の負担増となります。

これは単なる経費増加ではなく、

事業全体の利益構造を見直すきっかけにもなります。

例えば、Adobe Creative Cloudのプロプランを利用する場合、

年間約10万円のコストが発生します。

この金額を売上でカバーするには、

単価や受注件数の調整が必要です。

1件あたり5万円の案件であれば、

Adobe利用料を賄うために年間2件分の仕事が必要になります。

単価が低い案件ばかりだと、コスト負担がより重く感じられるでしょう。

こうした背景から、ツールの契約前に「投資回収計画」を立てることが重要です。

特に駆け出しデザイナーは、まず無料・低コストツールで収益を上げ、

必要に応じてAdobeに移行する戦略が有効です。

また、案件ごとに使用ツールを精査し、

不要な期間は契約を停止する「サブスク休止戦略」も検討できます。

収益面では、単価アップを目指すスキル習得や、

継続案件の獲得によって固定費を吸収できる体制を作ることが理想です。

さらに、ツール代は経費として計上できるため、

確定申告や経理処理を通じて節税効果を最大化することも忘れてはいけません。

このように、コスト意識と収益設計を組み合わせることで、

値上げ時代でも安定した経営が可能になります。

- ツール利用料を回収できる収益設計が必要

- 無料ツールからの段階的移行が有効

- サブスク休止や経費計上で負担軽減

情報収集と柔軟なツール選択の重要性

デザイン業界はツールやトレンドの変化が非常に早く、

数年で主流が変わることも珍しくありません。

そのため、常に最新情報をキャッチアップする姿勢が必要です。

例えば、数年前まであまり注目されていなかったFigmaは、

今やWeb制作やUIデザイン分野で欠かせない存在になりました。

こうした変化に対応できるかどうかは、

日頃の情報収集と学習意欲に大きく左右されます。

情報源としては、公式ブログやYouTubeチャンネル、

X(旧Twitter)などが有効です。

特に海外の情報は国内よりも早く出る傾向があるため、

英語の記事や動画もチェックすると良いでしょう。

また、業界イベントやオンラインセミナーに参加することで、

実際にプロがどのツールをどのように使っているかを知ることができます。

ツール選択においては、1つのソフトに固執せず、

案件や目的に応じて最適なものを使い分ける柔軟性が重要です。

例えば、短納期の案件ではCanvaを、

複雑なデザインではPhotoshopやIllustratorを使うなど、

状況に応じた切り替えが求められます。

こうした柔軟な対応力は、クライアントからの信頼にもつながります。

最終的には、「どのツールを使うか」ではなく、

「どう活用して成果を出すか」がデザイナーとしての価値を決めます。

- 最新ツール情報のキャッチアップが必須

- 案件ごとの柔軟なツール選択が重要

- 成果を出せるツール活用法が価値を生む

ツールに振り回されるのではなく、

目的に合わせて選べる力が大事ですよ!

まとめ

Adobeの値上げは、単なる価格変更ではなく、

デザイナーの働き方やツール戦略を見直すきっかけです。

プロとして高単価案件や幅広いジャンルを扱うなら、

PhotoshopやIllustratorを使い続ける選択が現状では最も堅実です。

一方で、副業や駆け出しの段階では、

CanvaやFigmaを駆使して低コストで成果を出す道も十分にあります。

大切なのは「とりあえず契約する」ではなく、

案件内容・予算・将来の方向性を踏まえてツールを選ぶことです。

そして、業界の最新動向をチェックし、

必要に応じて素早くツールを乗り換えられる柔軟性を持つことが、

長く活躍する条件です。

ツールは目的を達成するための手段にすぎません。

成果を最大化できる使い方こそが、あなたの価値を高めます。

今日から、自分のキャリアや収益設計に合ったツール戦略を練り直し、

値上げ時代をチャンスに変えていきましょう。

【出永紘己(いでなが ひろき)さんの公式YouTube】『いでランド / 未経験からWEBデザイナー』はこちら!

出永さんのYouTube「『いでランド / 未経験からWEBデザイナー』」では、実際に出永さんがWEBデザインの基礎から応用まで幅広いノウハウを解説しています。

- 【WEBデザイン】出永が初心者に戻ったらWEBデザイナーになるために何をする?

- 【暴露】WEBデザイナーやめとけ|現役フリーランスが思うコト

- 【WEBデザイナー】無料でホームページが作れる今おすすめのサービス5選

- 【初心者】未経験からWEBデザイナーになるための独学ロードマップ

- 【WEBデザイナー】未経験でフリーランスとして働くことはできる?

- 【商用利用】Canvaで絶対にやってはいけない使い方3選

- 【初心者向け】たった一ヶ月でWEBデザイナーになる方法

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。