Brain運営部です!

YouTube攻略ジャンル日本一のチャンネルを運営しているYouTubeマスターDさんに情報をいただき、記事を執筆させていただきました。

簡単に紹介をさせていただきます。

Brainメディア運営部です!

今回の記事では、YouTube戦略の第一人者であるYouTubeマスターDさんに、

〝YouTube企画をロジックで設計する極意〟についてお話を伺いました。

「YouTubeの企画って、センスがないと無理ですよね?」

そんな風に悩んで、動画投稿の手が止まってしまっている方も多いのではないでしょうか。

実は、伸びているYouTubeチャンネルほど、企画設計に〝センス〟ではなく徹底的なリサーチとロジックを使っています。

それどころか、Dさん曰く「爆伸びしている企画は、すべて何かの再現」であり、ゼロからアイデアを生む必要すらないのです。

大事なのは、すでに成功している型を見抜き、それを最適化する思考法。

しかもこの考え方は、初心者から月100万円レベルの成果を狙える実践的な方法論であり、

上級者にも通じる〝再現可能な戦略〟として体系化されています。

たとえば、Dさんのアドバイスを受けて立ち上げたYouTubeチャンネルが、たった3ヶ月で2600万円を売り上げた事例も存在します。

そしてその戦略の核となるのが、「誰に」「どんな価値を」「どんな切り口で」届けるかというチャンネル設計の軸。

この軸が決まっていないと、どれだけ動画を投稿しても成果は出ず、無駄な労力を積み重ねてしまうことになります。

本記事では、「企画=サムネ&タイトル」である理由から、競合分析・視聴者心理の読み解き方、

AIを活用したリサーチ手法、横展開とサブ訴求の掛け算テクニックまで、すべてをロジカルに解説していきます。

あなたが次に投稿する一本の動画から、視聴者の反応が劇的に変わる。

そんな実感を持っていただけるよう、再現性と具体性をとことん追求した内容です。

ぜひ最後まで読み進めて、あなた自身のYouTube企画力を次のステージへ進化させてください。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。

目次

企画は〝ロジック〟で生み出す時代へ

かつては、YouTubeでバズる動画を作るには〝センス〟が必要だと言われていました。

しかし、現在のYouTubeでは「ロジックのある企画」こそが再生数を生むというのが主流です。

なぜなら、競争が激化し、〝再現可能な伸ばし方〟を知っている人しか残れない時代になっているからです。

では、そのロジックとは何か?

この記事では、YouTubeで累計2600万円を売り上げたチャンネルの設計者である「YouTubeマスターD」さんの実践的なノウハウをもとに、

〝ゼロから考える〟という幻想を手放し、既存のヒット企画からどう再現性を見出すかという視点をお届けしていきます。

伸びる動画を作るために、オリジナルの企画を必死で考える。

その努力が実は逆効果であるという事実に、まずは目を向けてみてください。

ゼロから考える必要はない?成功企画の共通点とは

「企画を考えなきゃ」と意気込んだ時、

多くの初心者がやりがちなのが〝ゼロから新しいものを生み出そう〟とする思考です。

しかし、これはDさんによれば〝失敗しやすい考え方〟の代表例。

というのも、YouTubeにおけるバズ企画の多くは、実はテレビや他メディアの要素を応用した〝再解釈〟で構成されているからです。

完全なオリジナルなど存在しない。むしろ存在してはいけない。

この視点を持つだけで、動画の企画立案は格段に楽になります。

たとえば、テレビ番組で流行った特集をYouTubeに落とし込んだり、

InstagramやTikTokで反応が良かったテーマをロング動画に変換したり。

ポイントは〝丸パクリではなく、形式やテンポをYouTube仕様に変える〟こと。

Dさんの言葉を借りれば、「伸びている企画の〝骨組み〟だけを抽出して、自分なりの肉付けをする」というのが正解です。

これを繰り返すことで、YouTube企画の設計力は確実に高まっていきます。

つまり、企画とは〝生み出す〟のではなく、〝見つけて再構築する〟ものだというのが、プロの視点なのです。

そのためには、普段からテレビ、ネット、雑誌、SNSなど、あらゆるメディアに〝目利き〟として触れることが重要です。

日常生活すべてが企画のヒントになります。

今この瞬間から、自分の感情が動いたコンテンツを意識的にメモするだけでも、

動画設計の解像度は大きく変わっていきます。

ここまでの内容を、シンプルに整理すると次のようになります。

- YouTube企画は〝ゼロから考える〟必要はない

- 成功企画の多くは他メディアの構造をYouTubeに応用したもの

- 骨組みを再構築する〝視点〟を持つことが重要

- 普段の生活からヒット企画の種を収集する習慣を持つ

センスではなく、ロジックと観察眼。

この視点が、あなたの動画企画を〝当たるもの〟へと変えていきます。

伸びている動画の見つけ方:再生数10倍の法則

YouTubeで伸びる企画を作るために、最もシンプルで効果的な手法は「すでに伸びている動画を探すこと」です。

企画の答えは、自分の頭の中ではなく、すでにYouTube上に存在しています。

たとえば、同ジャンルの競合チャンネルの再生数ランキングを見ると、明らかに跳ねている動画があります。

その再生数が、チャンネル全体の平均の〝3倍〜10倍〟を超えていたら、それは明確なヒントです。

この法則をDさんは「再生数10倍ルール」と呼び、必ずチェックしているとのこと。

ただし、ただ数字が伸びているからといって、企画を表面だけ真似しても効果は出ません。

大切なのは、「なぜこの動画が伸びたのか?」という構造に注目することです。

具体的には以下の3つの視点から分析します。

- 誰向けの動画だったか?(ターゲット分析)

- どんなテーマを、どんな切り口で見せているか?(企画の骨組み)

- どの言葉・サムネがフックになったか?(引きの要素)

この分析を繰り返すことで、自分のジャンルで〝当たる企画のパターン〟が見えてきます。

逆に、動画があまり伸びていない場合は、これらのどこかがズレていることがほとんどです。

たとえば、ターゲットが狭すぎる。切り口が抽象的すぎる。タイトルが長すぎて読みにくい。

こういった失敗パターンも同時に学ぶことで、成功と失敗の境界線を体感として理解できるようになります。

また、リサーチはYouTube内検索だけでなく、Google検索やTwitter(現X)、TikTokでも行うのがポイントです。

各プラットフォームで「バズっているテーマ」は意外と共通しており、今の視聴者が求めている感情や欲求を探ることができます。

最初のうちは、「これパクっていいの?」と思うかもしれませんが、あくまで構造だけを抽出し、文脈や表現を変えることで独自性は確保できます。

このパートの重要なポイントを整理しましょう。

- 再生数が平均の3倍〜10倍を超えている動画をリサーチする

- 企画の「構造」に注目して分析する(誰に・何を・どう)

- 他ジャンル・他媒体の人気ネタも参考にする

- 〝伸びない動画〟からも反面教師として学ぶ

伸びている動画の見つけ方は、いわば〝正解を先に知る〟作業。

時間をかけてでも、ここを深堀りする価値は計り知れません。

サムネとタイトルは企画そのもの:一体化が生む成果

YouTubeにおいて、企画・サムネイル・タイトルは、別々に考えるべきではありません。

むしろ、この3つは〝ひとつの企画を構成するパーツ〟として、一体化して設計すべきなのです。

たとえば、「モテるためのスキンケア講座」という企画があったとしましょう。

タイトルが「今日からできる男の美容入門」だったとしても、

サムネイルが「スキンケア=モテる」と視覚的に伝えていなければ、クリックされません。

また、内容がどれだけ良くても、入り口で伝えきれていないと再生されないという現実があります。

これはつまり、企画の〝中身〟よりも、〝入口設計〟が成功を左右するということです。

実際にDさんの運営するチャンネルでは、

サムネとタイトルだけを変更して、再投稿した動画が再生数3倍になったケースもあるとのこと。

この現象が示すのは、内容ではなく「伝わり方」で評価が決まっているという事実です。

そのため、サムネイルとタイトルは、動画の〝ラベル〟ではなく、〝企画そのもの〟だと認識すべきです。

では、どのようにして一体化させていくか?

答えはシンプルで、企画を考える段階から、同時にタイトル案とサムネ構図をセットで考えること。

この〝3点同時設計〟を習慣化することで、動画の完成度は大きく跳ね上がります。

もちろん最初は難しく感じるかもしれませんが、

伸びている動画の分析を繰り返せば、「こういう伝え方が刺さる」という型が自然とインストールされていきます。

まとめると、このパートで意識すべきポイントは以下の通りです。

- サムネ・タイトル・企画はバラバラに考えない

- クリック率は〝中身〟より〝入口設計〟で決まる

- 最初から3点セットで設計する習慣を持つ

- 伸びている動画の「入口設計」を徹底的に観察する

「この動画、なぜか再生されない…」

その原因、案外サムネとタイトルの〝設計ミス〟かもしれませんよ。

チャンネル設計で〝すべてが決まる〟理由

企画の良し悪しは、個々の動画だけで判断されるものではありません。

むしろ、全体のチャンネル設計がすべての動画の質と成果に直結しています。

YouTubeで成果が出ない人の多くは、「どんな企画を出せばいいか分からない」と口にします。

でも実はその原因、「動画の企画力がないから」ではなく、「チャンネルの軸が定まっていないから」なんです。

そしてその軸を決めるために、最初に取り組むべきことがターゲット(誰に届けるのか)を明確にすること。

Dさんはこう断言しています。

「ターゲットが不明確な状態で企画を考えても、全部ボヤけて失敗する」

たとえば、「美容に興味がある人向け」とざっくり設定した場合、

10代の女子高生と、40代のOLと、60代の男性では求める情報も表現のトーンも全く違います。

それを定めずに企画を考えても、誰にも刺さらない〝中途半端な動画〟になってしまうのです。

逆に、「29歳独身女性・年収400万・職場に好かれたい」など、

具体的なターゲット像を思い描いて企画すると、内容が自然と鋭く、深くなっていきます。

これこそが〝視点の絞り込み〟の力です。

また、ターゲットを明確にすることで、使う言葉・話し方・サムネイルのトーンも自動的に決まってくるため、

すべての制作工程が一貫性を持つようになります。

この一貫性が、チャンネルの世界観やブランド力を育て、ファン化を促していくのです。

まとめとして、次の点を押さえておきましょう。

- チャンネル設計が曖昧だと、企画も迷子になる

- 最初にやるべきは、明確なターゲット設定

- ターゲットが決まれば、言葉・構成・トーンが自動的に整う

- 明確な軸を持つチャンネルが、最終的に〝選ばれる存在〟になる

なぜペルソナ設定で動画の軸が定まるのか?

動画企画を考える上で、ターゲット設定の精度をさらに高める手法が「ペルソナ設計」です。

ペルソナとは、想定する視聴者像を具体的に言語化したキャラクターのこと。

「この人に向けて動画を届ける」と1人に絞り込むことで、内容の一貫性と深さが生まれます。

Dさんも、必ず動画を作る前に「この企画は誰のどんな悩みに応えるのか?」を言語化してから構成に入ると語っています。

たとえば「副業を始めたばかりの30代会社員男性」であれば、

使う言葉は〝副収入〟〝スキマ時間〟〝未経験OK〟など、現実的でリスクが少ない印象を与えるものになります。

一方で「大学生女子で美容系に敏感」というペルソナなら、

〝最新コスメ〟〝SNS映え〟〝プチプラ〟といったキーワードの方が響きやすいでしょう。

このように、ペルソナの背景や価値観によって「伝え方の正解」がまったく異なるのです。

また、ペルソナが決まっていると、動画のテンポや演出も自ずと変わっていきます。

忙しいビジネスパーソンに向けてならテンポは早めに、

リラックスした主婦層に向けるなら、声のトーンや編集もややゆったりめに。

つまりペルソナ設計は、タイトルやサムネ以前に「動画のすべてを方向づける羅針盤」なのです。

この工程を飛ばして企画を考えると、途中で「誰に向けてるんだっけ?」と迷子になってしまい、動画もぼやけます。

逆に、ペルソナが鮮明であればあるほど、視聴者は「まさに自分のための動画だ」と感じて再生し、滞在し、反応します。

それが、YouTubeアルゴリズムにも良い影響を与えるのです。

では、ここで押さえておきたい要点をまとめましょう。

- ペルソナは「たった1人」の視聴者像を詳細に言語化したもの

- 年齢・性別・職業・悩み・生活背景などを具体的に設定

- その人に合わせて、言葉・テンポ・編集も最適化される

- ペルソナは、動画の企画軸を決める〝全体設計の核〟である

視聴者層に応じて変わるサムネ・言葉・構成

ペルソナ設定が定まったら、次に重要になるのが〝視聴者層に合わせた表現の最適化〟です。

年齢・性別・知的レベル・ライフスタイルによって、響く言葉や伝え方は大きく異なります。

たとえば、20代の男性に向けて「本質的思考で再現性のある戦略を〜」と語っても、難しく感じて離脱されるリスクが高まります。

一方、30代以上のビジネスパーソン向けなら、少し専門的なワードや論理的な構成のほうが信頼につながる場合もあります。

つまり、誰に向けるかによって、「何を伝えるか」よりも「どう伝えるか」が重要になるのです。

これはサムネイルやタイトルでも同じです。

若年層には「やばい」「ガチで」などの砕けたワードが刺さりやすい一方、

知識層には「体系化」「再現性」「ロジックで解明」などのキーワードが効果的。

また、視聴者の閲覧環境(通勤中?就寝前?)によって、動画の長さやテンポ感も変える必要があります。

視聴者の状況・気分・興味関心を〝先回り〟して設計する力が、企画精度を引き上げるカギです。

この工程を軽視すると、せっかく良い企画を立てても「なんか違う」「自分向けじゃない」とスルーされてしまいます。

だからこそ、視聴者層の変化に常に敏感であることが、安定した成果につながるのです。

ここで、重要ポイントをまとめておきましょう。

- ターゲットによって伝え方を変えるのが基本

- 言葉の難易度・語彙・テンポを最適化する

- サムネやタイトルの表現もターゲット層ごとに調整

- 視聴シーン・心理状態まで想定した設計を心がける

ターゲットの〝語彙〟を観察してください。

どんな単語を使うかで、サムネや構成はまったく変わります。

勝てる企画に共通する設計思想

ここまでの内容で、チャンネルやターゲット設計の重要性はご理解いただけたと思います。

しかし、YouTubeで結果を出すにはもう一段階踏み込んだ視点が必要です。

それが「企画・タイトル・構成・訴求の設計を一気通貫で考える」という思考です。

この章では、勝てる企画に共通する設計のポイントと、その中でも最も軽視されやすい「タイトルの設計思考」について解説していきます。

タイトルと企画を切り離すな:設計視点の重要性

多くの人は、動画の構成や内容を考えた後に、タイトルを「後付け」で決めています。

ですが、これが〝伸びない企画の最大の原因〟でもあります。

なぜなら、タイトルは動画企画の「目的」と「勝負ポイント」を明示する一行だからです。

その一行に、どんな人を・どういう感情で・どこまで引き込むかを込めなければならない。

逆に言えば、タイトルの構造が決まっていない企画は、何を言いたいのかがぼやけ、クリックもされません。

たとえば以下のような対比で考えると、違いが明確です。

- 【NG例】「今日からできる副業紹介」

- 【OK例】「知らないと損する!副業初心者が最初にやるべき1本」

前者は漠然としていますが、後者は「初心者」「最初にやるべき」という具体性が明確なフックになっています。

この差を生むのが、「ターゲットの行動と感情を想定した設計思考」です。

Dさんはこの部分を徹底しており、タイトル設計に企画全体の50%の力を注いでいると語っています。

動画が再生されるかどうかは、8割以上がタイトルとサムネの第一印象で決まるとも言われます。

つまり、企画の良し悪しは中身ではなく、入口で勝負が決まるということです。

この感覚を持てば、企画とタイトルを切り離すことがいかに危険かが理解できるでしょう。

要点を整理すると、以下の通りです。

- タイトルは「動画の要約」ではなく「最大の武器」

- 企画と同時にタイトルの構造を設計することが大前提

- 狙う視聴者の感情・行動を想像して作ることが鉄則

- クリックされない企画は、存在しないのと同じ

競合分析で絶対にやってはいけない2つのこと

YouTube企画を考えるうえで、競合リサーチは欠かせません。

ただし、やり方を間違えるとかえって伸びない方向に進んでしまうことも少なくありません。

Dさんは「競合分析は諸刃の剣」と語ります。

そこで今回は、企画設計の精度を下げてしまう「競合分析で絶対にやってはいけない2つの行動」を紹介します。

まず1つ目は〝再生数だけを鵜呑みにする〟ことです。

たとえばある動画が100万再生されていたとしても、チャンネル登録者が50万人いれば、それは〝普通〟かもしれません。

一方で、登録者数5000人のチャンネルで10万再生されている動画があれば、明らかに〝跳ねている〟サインです。

つまり、「動画の伸び率」や「普段の再生数との乖離」こそが見るべきポイントなのです。

2つ目は〝ジャンルの違う企画を無理に取り入れる〟ことです。

競合が伸びている動画を見て、「これうちでもやってみよう」と思うのは自然なことですが、

その企画が自分のチャンネルの方向性やペルソナと合っていない場合、視聴者にとっては違和感のある投稿になります。

結果として、アルゴリズムにも弾かれ、ファン離れにもつながるリスクがあります。

Dさんいわく、「〝違う家の柱〟を自分の家に組み込むと家が壊れる」とのこと。

競合分析とは、「他人の成功例を自分の文脈で再構成する」ための作業であるべきなのです。

そのためにも、自分のチャンネル軸とペルソナを先に明確にしておくことが前提となります。

この節のまとめです。

- 競合の再生数は〝乖離〟で判断する

- 登録者数に対してどれだけ伸びたかを見る

- ジャンルや文脈が違う企画を真似しない

- 自分の軸に合う形で再構築して初めて〝分析〟になる

〝伸びない動画〟こそが最大の教材である理由

多くの人は、企画を考える際に「伸びている動画」ばかりを分析します。

もちろんそれは重要な視点ですが、本当の学びは「伸びていない動画」にこそ眠っているのです。

たとえば、あるチャンネルの中で再生数が明らかに低い動画を見つけたとします。

このときに重要なのは、「なぜこの動画は伸びなかったのか?」を徹底的に掘り下げること。

タイトルが弱かったのか、ターゲットが曖昧だったのか、サムネが伝わらなかったのか。

この〝逆分析〟が、伸びる動画を作るための最大のヒントになります。

Dさんがよく使う手法は、「同じチャンネル内の伸びた動画と、伸びなかった動画を見比べる」という方法です。

そうすると、一見似たようなテーマでも〝言葉の選び方〟や〝タイトルの構造〟に大きな差があることが見えてきます。

また、サムネイルの色味や文字数、フォント、写真の切り抜き方など、細部の違いがパフォーマンスに大きく影響することもわかります。

〝何が正解か〟を知る前に、〝何が間違いか〟を知ることの方が実は効率的なのです。

これはスポーツや勉強にも共通します。

一流の選手ほど、自分のミスや失敗から多くを学び、戦略を微調整していきます。

YouTubeでも同じで、「なぜ当たらなかったのか?」という問いが、次のヒット企画を生み出します。

逆に言えば、失敗をスルーしてしまうと、同じ過ちを繰り返すことになります。

この分析力こそ、再現性のあるYouTube戦略を構築するための土台となるのです。

最後に、このパートの要点を振り返ります。

- 伸びない動画には〝学びの種〟が詰まっている

- 再生数が低い動画ほど、なぜかを深掘りする

- 伸びた動画との比較が、構造の違いを可視化する

- ミスや失敗を〝教材〟として活かすことが重要

再生されない動画は、必ず〝何か〟がズレてます。

そこに気づける人が、次のヒットをつくれるんです。

コメント欄から読み解く視聴者心理

YouTubeで動画企画のヒントを得る方法は、なにも他人の動画を参考にすることだけではありません。

視聴者の〝本音〟が詰まった場所、それがコメント欄です。

多くの投稿者は、コメント欄を「反応を見る場所」としか捉えていませんが、

Dさんはコメントを「視聴者の感情ログ」として活用しています。

この章では、コメント欄を企画設計に活かす具体的な方法をお伝えします。

見逃されがちだが有効すぎるコメント分析の力

YouTubeに限らず、コンテンツビジネスの要は「相手の悩み・欲求・疑問」を読み解くことです。

その最も生の情報源が、動画に寄せられるコメントです。

コメント欄には、動画では語られていない〝裏テーマ〟や〝深層ニーズ〟が現れることがあります。

たとえば、スキンケア動画のコメントに「化粧水はどのタイミングで使えばいいんですか?」とあれば、

それは次の動画企画「初心者向けスキンケアの正しい順番」に直結するヒントです。

つまり、コメント欄は「視聴者の問い」が集まる場所であり、それを拾うことがコンテンツ化の起点になるのです。

Dさんは、競合動画のコメント欄を一つひとつチェックし、以下のような分類で整理しています。

- 質問系コメント → 「次に知りたいこと」の種

- 共感系コメント → 「感情的に刺さった点」の把握

- 批判・否定コメント → 「改善ポイント」の抽出

こうすることで、動画のどこが刺さり、どこが不明確で、何がまだ語られていないのかを明確にできます。

また、コメント欄は視聴者の言葉そのものであるため、

次回以降のタイトル・サムネ・構成にその語彙を活用することも可能です。

コメント=企画の素材。視聴者自身が〝次の企画案〟をくれているようなものと捉えると、リサーチ効率は飛躍的に上がります。

意識的にコメント欄を分析することで、

「ウケる企画」ではなく「求められている企画」が見えてくるようになるのです。

この節のまとめとして、押さえておくべきポイントはこちらです。

- コメント欄は視聴者の〝リアルな声〟を収集できる場

- 質問・共感・批判の3タイプに分類すると見え方が変わる

- 語彙や表現は、タイトル・構成のネタにも応用可能

- 動画単位でなくシリーズ企画に発展させるヒントが得られる

コメントとアイコンから導き出す年齢層の特定法

YouTubeでは、明確な視聴者属性を取得するのが難しいため、

チャンネル設計や企画設計において「実際の視聴者層の把握」は大きな課題になります。

そんな中で、Dさんが活用しているのが「コメント欄とプロフィールアイコン」から推測する視聴者年齢層の分析法です。

たとえば、コメント内に使われる言葉に注目します。

「やばい」「ガチで」「マジか」などの語彙が多い場合は、若年層が中心。

一方、「なるほど」「とても参考になりました」「知見が深まった」といった表現が多ければ、

20代後半~40代以上のリテラシー層の可能性が高くなります。

また、アイコンやアカウント名にも注目します。

アニメキャラ・ゲーム系・カタカナ名・ひらがなのあだ名などが多い場合は若年層寄り、

本人写真・名字+名前・ビジネス風のアカウント名が多ければ、社会人層の傾向が強くなります。

さらにコメントの文体でも見分けがつきます。

改行なしで一気に感情を表現する傾向があれば若年層、

論理的な構成や丁寧語が含まれる場合は、知的リテラシー層の可能性が高いです。

こうした要素を観察していくと、チャンネルの「想定ターゲット」と「実際の視聴者」にズレがあるかどうかが分かります。

そのズレこそが、企画が伸びない原因であることも少なくありません。

Dさんは、競合チャンネルのコメント欄を徹底分析することで、

「このジャンルは実は30代女性が多い」などの意外な視聴者傾向を発見し、企画の方向性を修正するケースもあるといいます。

コメントとアイコンは、一見ノイズのようでいて、企画戦略を微調整するための非常に有効なヒント源です。

この章の最後に、重要なポイントを整理しましょう。

- コメントの語彙から年齢層・属性を推測できる

- アイコン・アカウント名の傾向も属性判断の材料になる

- 文体や改行の有無、感情表現の強さもヒント

- 想定ターゲットとのズレを見つけることで企画軸の修正ができる

コメントに現れる〝言葉のクセ〟を見てみてください。

意外なほど、視聴者像のヒントが隠れてますよ。

AI×分析で爆速フィードバックループを回す

YouTube運営で成功を加速させるためには、「動画を出したら終わり」という発想を捨てなければなりません。

本当に重要なのは、出した後に〝どれだけ早く・正確に・次へ活かせるか〟です。

つまり、継続的に改善を回すための〝フィードバックループ〟が成否を分けるのです。

そこで、Dさんが取り入れているのがAIツールによる分析支援です。

特にChatGPTやGeminiを活用することで、分析と次の企画立案のスピードが格段にアップするといいます。

ChatGPTやGeminiで差分を言語化させる技術

AIを使う最大のメリットは、〝自分の代わりに言語化・構造化してくれる〟という点にあります。

たとえば、同じテーマの「伸びた動画」と「伸びなかった動画」を2本用意して、

ChatGPTに「この2つのサムネ・タイトル・構成の差分を分析して」と指示すれば、論理的な比較を出してくれます。

人間の主観では見落としがちな表現の違い・語彙の温度感・構造のバランスまで把握可能です。

また、Gemini(旧Bard)はYouTubeリンクから直接内容を要約する機能もあるため、

競合の人気動画を要約・分析して、自分の企画と比較する使い方もできます。

ここで大事なのは、「答えをもらう」ことではなく「問いをぶつける」ことです。

AIに対して「なんとなく聞く」のではなく、明確な視点を持って質問すると、返ってくる答えの質が一気に変わります。

たとえば以下のようなプロンプトが効果的です。

- 「この2本の違いはどこか?どちらが魅力的か?」

- 「再生数の差が出た原因として考えられる構成・語彙の違いを挙げて」

- 「この動画のターゲット層を推定して、企画との整合性を評価して」

このように、AIを〝自分の頭脳の拡張〟として活用することで、分析〜改善のループを爆速で回せるようになります。

今までは3時間かかっていた分析が、わずか15分で済むようになれば、

その分だけアウトプットに時間を回せる。この差は積み重なると非常に大きくなります。

重要ポイントをまとめます。

- AIは分析作業の言語化・構造化に最適

- 「差分分析」のプロンプト活用が爆速改善のカギ

- ChatGPT=構造思考、Gemini=要約特化で使い分ける

- AIには〝問いの質〟が命。的確な指示が深い答えを引き出す

批評モードを活かしたプロンプトの作り方

AIにアイデアを出させる際、多くの人が「提案してください」「改善点は?」という曖昧な指示を出しがちです。

しかし、それではAIは無難な返答しか返してくれません。

Dさんが重視しているのは「批評モード」を引き出すプロンプト設計です。

これは、AIに「遠慮なく辛口で指摘して」「プロの編集者目線で粗探しして」といった前提を与える方法です。

このように明確に〝役割〟と〝態度〟を指定すると、AIは一気に「忖度しない批評モード」に切り替わります。

たとえば、次のようなプロンプトが有効です。

- 「このタイトルを〝絶対にバズらせる〟前提で、欠点を5つ挙げてください」

- 「あなたはプロのコピーライターです。この構成の粗を容赦なく指摘してください」

- 「このサムネを見て『なぜクリックされないのか』を批評家視点でレビューしてください」

批評モードのAIは、むしろ自分でも気づかなかった〝改善余地〟を炙り出してくれる存在になります。

Dさんも「動画を出す前にAIにボロクソ言わせてから修正する」ことで、

初動の伸び率が確実に上がったと語っています。

このテクニックは、経験や感覚に頼らず「構造」でフィードバックを得られる点で非常に強力です。

しかも、24時間いつでも瞬時に批評してくれるので、〝脳内に編集者がいる状態〟を常に再現できるわけです。

人間に頼ると気を遣ってしまうような指摘も、AIなら遠慮なく受け入れられるこれも大きな利点です。

こうした「辛口フィードバック→改善→再提出」のループを日常的に回せるようになれば、

企画精度は加速度的に高まっていきます。

まとめとして、以下の点を確認しておきましょう。

- AIに批評させるには〝態度〟と〝役割〟を明確に伝える

- 「容赦なく指摘してください」などの指示が効果的

- AIは〝構造的な欠点〟を洗い出すのに最適

- 改善→再提出のループで精度は一気に上がる

AIには甘やかさずに〝毒舌キャラ〟を演じさせてください。

遠慮のないツッコミが、最強の教材になりますよ。

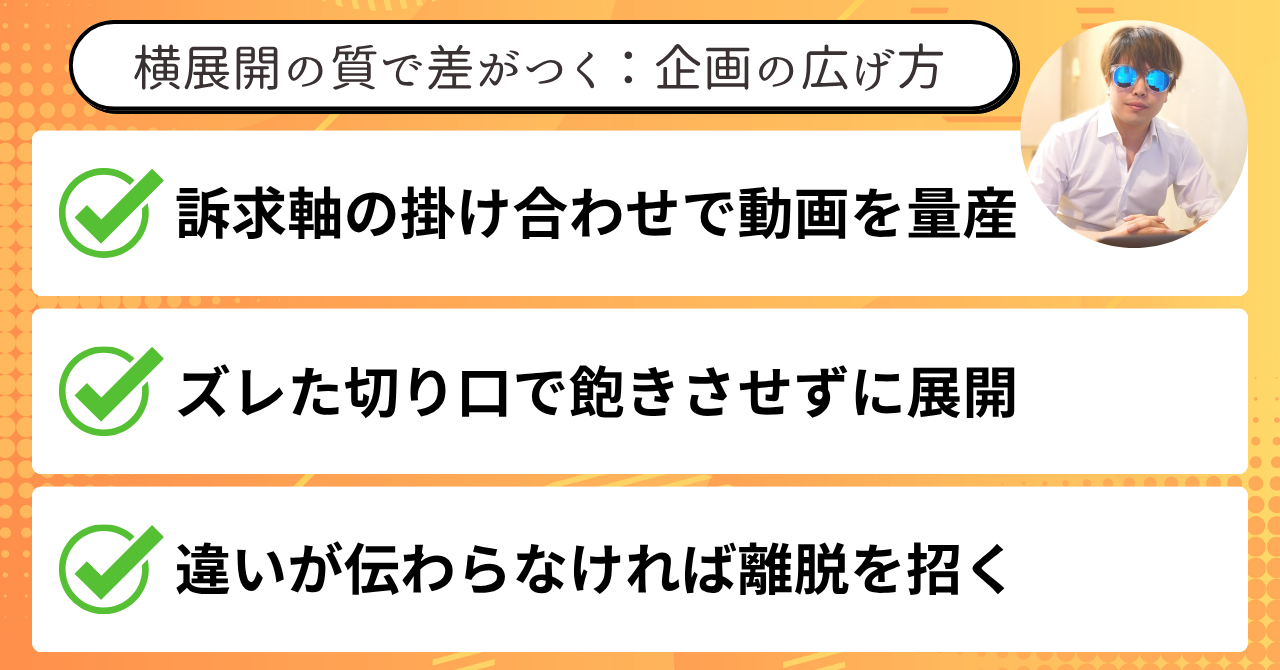

横展開の質で差がつく:企画の広げ方

YouTubeにおいて、「1本当てて終わり」では継続的な成果は生まれません。

重要なのは〝当たった企画をどう派生・量産していくか〟という設計力です。

この設計次第で、チャンネルの成長スピードにも大きな差が出ます。

この章では、Dさんが実践している〝量産しながらも刺さる企画展開〟の思考法を解説します。

メイン×サブ訴求で量産しながら刺さる設計に

Dさんが重視するのは、「1つのテーマから5〜10本の動画を作る」横展開の設計法です。

ここで鍵となるのが、「メイン訴求」と「サブ訴求」のかけ合わせです。

たとえば、メイン訴求が「副業の始め方」だとすると、

そこにサブ訴求として「30代男性向け」「副業の始め方×失敗談」「スマホだけで完結」など、

複数の切り口をかけ合わせることで、多角的な企画が生まれます。

このように、メイン×サブの構造で考えることで「テーマは同じでも見え方が違う動画」を量産できるのです。

この考え方は、視聴者が抱える〝ニッチな悩み〟に刺さりやすくなり、動画一本一本の深度が上がります。

さらに、アルゴリズム的にも有利に働きます。

同じテーマの変化バージョンが並ぶことで、「関連動画」「次のおすすめ」として表示されやすくなり、

1人あたりの視聴時間が長くなる=チャンネル評価が上がるという好循環が生まれます。

Dさんはこの方式を使い、ある1本の企画から2ヶ月で12本以上の動画を設計しています。

単なる〝焼き増し〟ではなく、言葉・切り口・訴求軸を微細に調整するからこそ、量産しても飽きられないのです。

以下に、この思考法の要点をまとめます。

- 1つのテーマに複数の〝切り口〟をかけ合わせる

- メイン×サブの訴求軸で企画を細分化する

- 切り口ごとに構成・トーン・語彙も調整する

- 関連動画で視聴時間UP → アルゴリズム強化へつながる

似て非なる訴求で失敗しないための視点

横展開を意識して動画を量産する際、最も陥りやすいミスが「似すぎて差別化されない動画」を量産してしまうことです。

タイトルやサムネを少しだけ変えただけで、内容がほぼ同じだったり、

そもそも訴求ポイントの差が曖昧な動画が並んでしまうと、視聴者からは飽きられてしまいます。

重要なのは「何が同じで、何が違うのか?」を企画段階で明示することです。

Dさんが使っているのが、「訴求の4つの軸」で分類する方法です。

- 対象者(誰向けか)

- 状況(どんなタイミングか)

- 感情(どんな気持ちの人に刺さるか)

- 障壁(何に悩んでいるか)

これらをうまくズラすことで、同じテーマでも違う訴求が成立します。

たとえば、副業系の動画であれば…

- 「副業をこれから始めたい初心者」

- 「始めたばかりで何から手をつけていいかわからない人」

- 「うまくいかずに挫折しそうな人」

同じテーマでも、それぞれ別の訴求になります。

訴求がズレれば構成・言葉・強調ポイントも変わるため、視聴者の刺さり方も明確に変わってきます。

また、AIツールやコメント欄を活用して、

「この訴求に需要はあるのか?」を事前に検証する視点も忘れてはいけません。

特に似たような企画が続くときこそ、言葉・構造・ターゲットの微差を意識する必要があります。

視聴者が感じる「また同じ内容か」という印象は、1秒で離脱につながるからです。

まとめとして、失敗を避けるためのポイントを再確認しましょう。

- 企画の〝違い〟を明示的に設計する

- 4軸(対象者・状況・感情・障壁)を変えて訴求を設計

- AIやコメント欄で訴求の需要を事前に検証する

- 視聴者は〝違い〟がわからない動画を嫌う

「また同じかも」と思わせた瞬間に、視聴者は離れます。

〝違いの言語化〟こそが横展開成功のカギですよ。

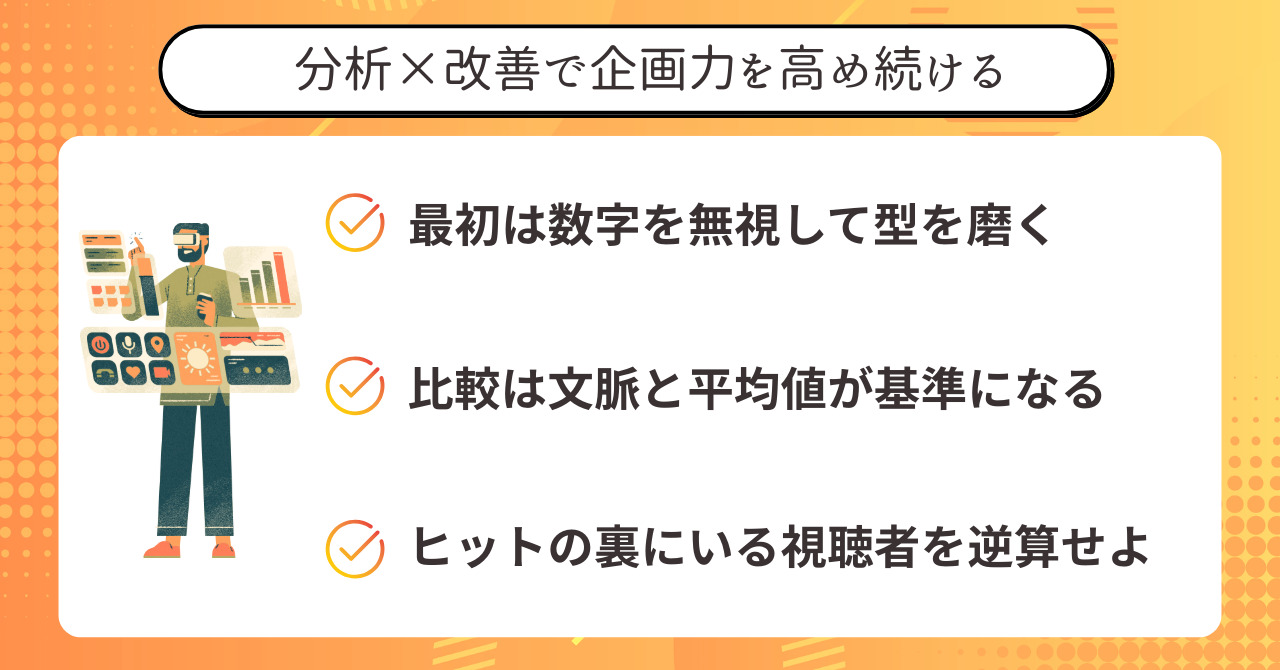

分析×改善で企画力を高め続ける

YouTubeの成果を安定的に伸ばしていくには、動画を出しっぱなしにせず、

「出した後の改善」こそが最重要フェーズになります。

この章では、Dさんが提唱する〝企画改善の思考法〟について、具体的な実践ステップを紹介していきます。

初心者はアナリティクスを〝無視〟すべき理由

YouTubeのアナリティクスは、非常に多くの指標とグラフが並んでおり、初心者ほど混乱しやすいです。

クリック率、平均視聴維持率、再生回数、インプレッション数…

これらをすべて理解しようとすると、むしろ思考がブレてしまいます。

そこでDさんは「最初はアナリティクスを見るな」と明言しています。

理由は明確で、初心者が見るべきは〝数字〟ではなく〝構造〟だからです。

たとえば、1本の動画が伸びなかったとき、数字を見て悩むよりも、

「誰向けだったか?何を伝えたかったか?サムネとタイトルは一致していたか?」を振り返る方が圧倒的に効果的です。

数字はあくまで〝結果〟であり、改善のための〝原因〟は企画構造に眠っているのです。

また、数字にとらわれすぎると、「これは数字が悪いから失敗だ」と短絡的な評価をしてしまい、

本来、改善できる動画すら〝捨て企画〟扱いになってしまいます。

初心者の段階では、「数字を追う」より「型を磨く」ことに集中すべきなのです。

型が安定してくれば、数字は後から自然に伸びてきます。

だからこそ、最初のうちは「数字を無視していい」と考えるほうが、成長が早くなります。

以下に、このパートの要点をまとめます。

- 初心者はアナリティクスを見ても判断を誤る可能性が高い

- 数字は〝結果〟であり、〝原因〟は企画構造にある

- まずは企画の型・構造・一貫性を徹底して磨く

- 数字を気にしすぎると成長が止まる

再生数の比較から見る成否ラインの考え方

動画を出したあとに「これは成功だったのか?失敗だったのか?」を判断する基準は、

単純に〝再生数の多寡〟だけで決まるものではありません。

大切なのは、〝そのチャンネルの文脈における比較〟です。

Dさんは「チャンネルごとの成否ラインは、再生数の〝相対比較〟で見る」と語ります。

たとえば、普段3000〜5000再生の動画を出しているチャンネルが、

ある1本で2万再生を記録したなら、それは明確に〝跳ねた〟動画です。

一方、登録者が10万人いて平均が5万再生のチャンネルで、1万再生しか出なかった動画があれば、

それは「低パフォーマンス」と言えるかもしれません。

つまり、チャンネルのスケール感を前提とした上での〝乖離〟こそが、成否判断の基準になります。

また、出してから48〜72時間以内にどれだけ伸びたかを見ることで、

「初動の引きつけ力」も判断できます。

最初の3日でそのチャンネル平均の2倍以上伸びたら、企画の方向性は〝当たり〟である可能性が高いといえるでしょう。

反対に、初動が鈍いもののジワジワ伸びる動画もありますが、

その場合は「検索型」や「シリーズ文脈型」の可能性が高いと分析できます。

このように、ただ再生数を見るのではなく、「どの文脈で・どのくらい差があったか?」を見る視点が必要です。

また、競合チャンネルと比較する際にも、登録者数・更新頻度・ジャンルを加味して、

〝条件をそろえた上での比較〟を心がけましょう。

無造作に他人の再生数と比べると、間違った判断につながりやすくなります。

この節の要点をまとめます。

- 成功・失敗の判断は〝絶対値〟ではなく〝相対値〟で見る

- 自分のチャンネル平均に対する乖離が判断基準になる

- 初動3日間の伸びは〝引きの強さ〟の指標

- 競合比較は「条件をそろえたうえで」行う

ヒット動画から視聴者属性を逆算する術

動画が伸びたとき、多くの人は「なぜ伸びたか?」という理由だけを考えがちです。

しかし、Dさんが強調するのは、「誰が見たのか?」という視点です。

伸びた動画を起点にして、その動画を見た視聴者の属性を〝逆算〟することで、次の企画の精度が一気に高まるのです。

この分析を行うには、まずYouTube Studioの「視聴者」タブを確認します。

男女比・年齢層・使用デバイス・視聴時間帯・地域など、

思っていた属性と「ズレ」がないかを確認してください。

たとえば、ビジネス向けのつもりで出した動画が、実は18〜24歳の男性に最も再生されていたとしたら、

そこには何らかの〝感情的フック〟が刺さっていた可能性があります。

このように、結果から属性を読み解くことで、「響いたポイント」を浮き彫りにすることができるのです。

また、Dさんはコメント欄や高評価の数もあわせて見ています。

「コメントの語彙が若者寄り」「共感系のコメントが多い」などからも、属性の〝リアル〟を感じ取ることが可能です。

視聴者属性は「企画」と「演出」の方向性を決める重大な手がかりです。

ターゲットを見誤ると、どんなに中身が良くても〝誰にも刺さらない動画〟になってしまいます。

だからこそ、伸びた動画から「誰が反応したか?」を掘り下げ、

次に〝より深く刺さる企画〟へと繋げていく。このループこそが、企画力を育てる王道なのです。

この節のポイントを整理します。

- ヒット動画の「視聴者」データは次の企画の宝の山

- 属性の〝ズレ〟に注目すると、本当の刺さりポイントが見えてくる

- コメント・高評価の質と傾向からも属性を推測できる

- 「誰に刺さったか?」を掘り下げることで、次の展開が明確になる

「何が当たったか?」じゃなくて「誰に当たったか?」を見ましょう。

そこがズレると、次もズレますからね。

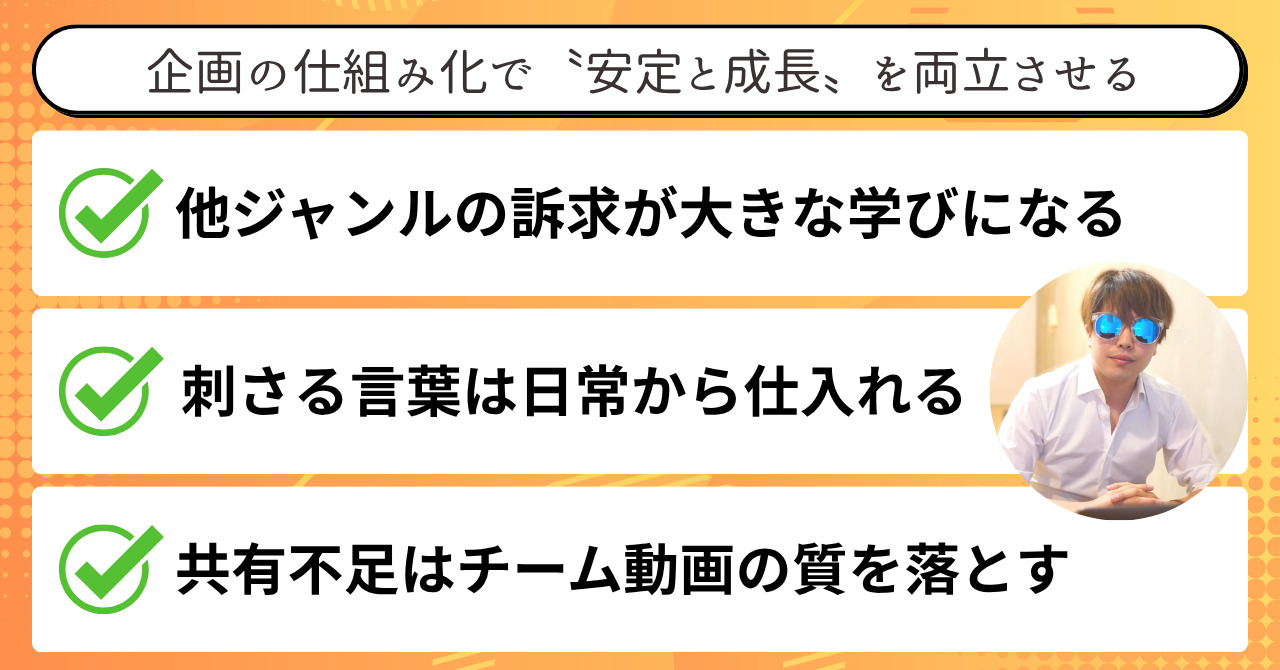

企画の仕組み化で〝安定と成長〟を両立させる

YouTubeを継続的に伸ばし続けるには、単発的な〝神回〟を狙うよりも、

「安定して当て続ける仕組み」を構築することが重要です。

特にDさんが重視しているのは、「自分の専門ジャンルの外から学ぶ姿勢」です。

この章では、異ジャンルの企画戦略から学ぶ訴求設計の視点について解説します。

異ジャンルから得る訴求力:美容・整体に学べ

美容系や整体系のYouTubeチャンネルは、一見、ビジネス系や教育系とは無縁のように見えるかもしれません。

しかし、Dさんはこれらのジャンルにこそ「企画の本質」が詰まっているといいます。

特に「視聴者の悩みを具体的な言葉で切り取る力」は、学ぶべき点が多いのです。

たとえば整体系の動画では、「肩こりを治すストレッチ」ではなく、

「デスクワークでパンパンに張った右肩が30秒で軽くなる方法」といった、超具体的な訴求が多く見られます。

この具体性が、視聴者の頭の中に「自分のことかも」と想起させるトリガーになるのです。

また、美容系チャンネルでは「30代、出産後、肌が急に老けて見えるあなたへ」など、

〝状況+感情〟を掛け合わせた訴求設計が秀逸です。

これは、どんなジャンルであっても応用可能なフレームです。

自分のジャンルで伸び悩んでいると感じたら、

あえて全く違うジャンルの人気チャンネルを分析してみてください。

・どういう言葉で悩みを切り取っているか

・どんな順番で見せているか

・タイトルと構成の関係性はどうなっているか

こうした要素は、全て企画のヒントになります。

本質はジャンルを超える。だからこそ、異業種分析は伸びる人の共通習慣なのです。

以下に、この節の要点をまとめます。

- 美容・整体系に学ぶ〝具体的な悩みの切り取り方〟

- 状況+感情の掛け算で、共感性の高い訴求を作れる

- 異ジャンル分析は、視点のズレや思考の硬直を打破する

- ジャンルの壁を越えることで、訴求の引き出しが増える

マス受けする言葉を仕入れる訓練法

多くの発信者が陥る落とし穴、それは「専門性が高くなるほど、言葉がニッチになる」ことです。

知識が深くなるほど専門用語が増え、結果として一般の視聴者には伝わらなくなってしまいます。

だからこそ、企画者には〝マスに伝わる言葉を仕入れる習慣〟が求められるのです。

Dさんが取り入れているのは、「一般の言葉を〝自分の専門に翻訳する〟トレーニング」です。

たとえば、バラエティ番組・CM・週刊誌の見出し・SNSでバズっている投稿などを毎日チェックし、

そこから「なぜこの言葉は刺さったのか?」を逆算します。

・語尾のテンポ

・単語の温度感

・感情の揺さぶり方

こういったポイントを分析して、自分の企画に応用することで、

「専門性はあるのに、伝わる」動画を作れるようになるのです。

また、ChatGPTなどのAIに「この表現は難しい?中学生にも伝わるように言い換えて」と聞くことで、

自分では思いつかないような〝マス言語〟を仕入れることも可能です。

言葉は仕入れた分しか使えない。だから毎日観察してストックしようDさんはそう語ります。

さらに、「これは絶妙だ」と感じた言い回しは、Notionやメモアプリにカテゴリ別で保存しておくと、

企画や構成のときにすぐ活用できます。

伝わる人が多いほど、拡散されやすくなる。

だからこそ、「専門性」と「大衆性」のバランスを言語で取れる人が、安定して伸び続けるのです。

- 専門的すぎる言葉は、むしろ伝わらなくなる

- 日常の中で〝刺さる言葉〟を観察・収集する習慣をつける

- AIツールで「中学生にも伝わる表現」に変換してみる

- 言葉のストックが多いほど、企画の引き出しが増える

企画が空回りしないチーム運用の落とし穴

YouTubeをチームで運用し始めたとき、多くの人が直面するのが「意思疎通のズレによる失速」です。

とくに企画の意図がうまく共有できていないと、〝見た目は整っているのに刺さらない動画〟が量産されがちです。

Dさんはこれを〝形だけの分業〟と呼び、最も注意すべき状態だと警鐘を鳴らしています。

たとえば、ディレクターが考えた企画をサムネ職人や編集担当がただ〝処理〟するだけの体制では、

どこかで「熱」や「意図」が削ぎ落とされてしまい、視聴者には伝わらなくなってしまうのです。

そこで必要なのが、「企画の設計書」としての共通ドキュメントです。

・どんな視聴者に向けた企画なのか

・どんな感情を動かしたいのか

・なぜこのタイトル・構成になっているのか

この3点を明記したうえで、メンバー全員と共有しておくことで、

それぞれが〝ただの実行者〟ではなく、〝意図を持った表現者〟として動けるようになります。

表面的な連携ではなく、意図レベルでの同期こそが、チーム運用成功の鍵です。

また、逆に企画担当者が独りよがりになると、

編集やデザインがまったく意図と合わず、かえって視聴者を混乱させることにも繋がります。

だからこそ、チーム運用を成功させたいなら、まずは「伝える力」を磨くべきなのです。

最後に、この節のポイントをまとめます。

- チーム運用での〝空回り〟は企画共有のズレから始まる

- 意図を明文化した設計書で、メンバーとの温度差を埋める

- 全員が意図を理解すれば、動画の熱量もブレなくなる

- 「伝える力」こそ、チーム全体のクオリティを底上げする鍵

「伝えたつもり」は危険です。

本気で伝えたいなら、設計書に落とし込んで共有しましょう。

まとめ:企画は〝才能〟ではなく〝技術〟で磨かれる

ここまで、YouTube企画を論理的に組み立て、改善し続けるための具体的な思考法と手法を解説してきました。

〝企画=センス〟と思われがちですが、

実際に成果を出している人ほど、企画を仕組みとして構築しています。

構造設計、コメント分析、AI活用による差分抽出、再現性のある改善ループ、横展開の精度

それらはすべて、〝特別な才能〟ではなく〝誰でも学べる技術〟です。

一発当てて終わりではなく、

「安定して当て続けられる状態」を作ることこそ、真に価値ある企画力だと言えるでしょう。

ぜひ本記事で得た視点を活かして、

あなた自身のYouTube企画に〝再現性〟と〝成長性〟を加えてください。

もう、「センス頼み」の時代ではありません。

企画は、〝鍛えれば伸びるスキル〟です。

あらゆるジャンルを最短最速で爆伸びさせる裏ノウハウ暴露

YouTubeマスターDさんのBrain「あらゆるジャンルを最短最速で爆伸びさせる裏ノウハウ暴露します【YouTubeマスター】」では、10年間で圧倒的に多くのジャンル・チャンネルを成功に導いてきた、YouTubeを伸ばすためのステップを解説しています。

- 最速最短でYouTubeを伸ばすためのロードマップ

- YouTubeを伸ばすために絶対に理解すべきアルゴリズム

- 必ず抑えておくべきYouTubeの動画を作る順番

- リサーチをする上で必ず入れておくべき無料ツール

- 爆伸びを確定させるライバルリサーチ方法

- リサーチをフル自動化する最強テクニック

- 伸びるチャンネル名の決め方

- チャンネルコンセプト設計方法

- 爆伸びするネタが一瞬でわかるリサーチ術

- 再生回数が圧倒的に伸びる ネタの作り方 7選

- 台本テクニック 属人有り・属人無し(ステルス)

- 再生数が上がるアップロードの設定方法

- 再生回数別の運営戦略

YouTubeマスターDさんのXでは、失敗しないYouTubeの伸ばし方が学べます。

フォローしていない方は、ぜひフォローして発信をチェックしてください。

YouTubeマスターDさんのXはこちら。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。