Brainメディア運営部です!

今回の記事では、音楽生成・配信の専門家であるヌンちゃまさんに

〝音楽配信代行サービス〟を使ってAI音楽を世界に届け、収益化する方法を詳しく解説していきます。

「自分で作った曲を世界中の人に聴いてもらえたら…」

そんな憧れを抱きつつも、「どうやって配信すればいいの?」「お金はかかるの?」「AIで作った曲でも大丈夫?」と疑問を持つ人は少なくありません。

実際、いま音楽の聴かれ方は〝CD販売〟から〝サブスクリプション〟へと完全にシフトしています。

Apple MusicやSpotify、Amazon Musicなどを通じて、個人でも簡単に音楽を配信できる時代になりました。

その中心にあるのが、〝音楽配信代行サービス〟です。

たった1曲を登録するだけで、40〜50以上のプラットフォームに自動で配信される仕組みがあり、世界中の誰かがあなたの音楽を聴く可能性が広がっています。

しかも、AIで作った楽曲でも合法的に収益を得ることが可能です。

海外のプラットフォームではAI音源への規制が緩やかで、むしろチャンスが広がっている領域です。

「でも、どの配信代行を使えばいいの?」という方のために、

本記事ではSoundOn・DistroKid・TuneCore Japanの3社を比較し、それぞれの特徴を徹底的に解説します。

さらに、AI音源の配信ルール、収益還元率、審査期間、そして誰でも3ステップで始められる実践フローまで紹介。

これから音楽で収益を得たいクリエイター、副業ミュージシャン、そしてAIを使って新しい表現をしたい人にとって、

このガイドは〝世界に自分の音楽を届ける最初の一歩〟となるでしょう。

あなたの1曲が、誰かの日常を彩るBGMになるかもしれません。

それでは早速、音楽配信代行の仕組みと魅力を見ていきましょう。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。

目次

〝音楽配信代行とは?〟基礎から理解する新しい音楽の届け方

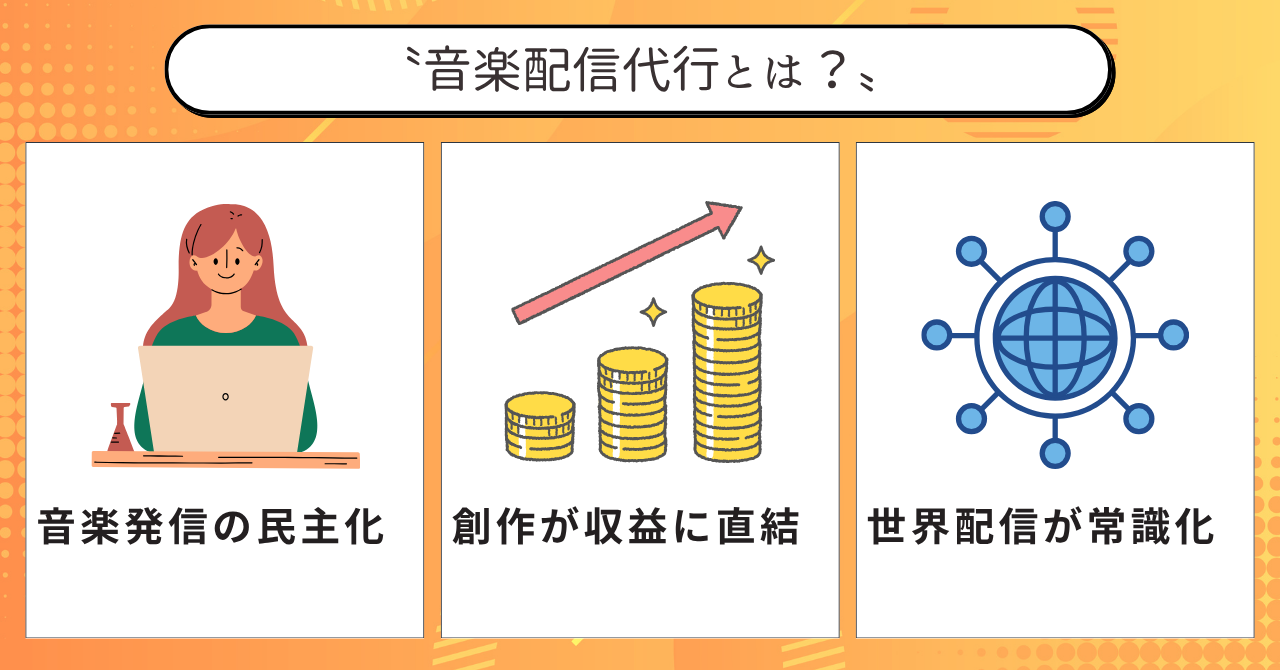

かつて、音楽を世に出すにはレーベル契約が必須でした。

自分で曲を作り、それをレコード会社に持ち込み、広告費をかけてCDを販売する。

そんな〝限られた人だけが音楽を発信できる時代〟が長く続いていました。

しかし現在では、誰でも自分の音楽を世界中に配信できる時代が到来しています。

その仕組みを支えているのが、〝音楽配信代行サービス〟です。

このサービスを利用すれば、アーティストは1曲を登録するだけで、Apple MusicやSpotifyなど、複数の音楽プラットフォームに自動で配信できます。

つまり、レーベルを介さずに個人でもプロと同じ環境で音楽を発信できるということです。

これまでCDを流通させるには流通業者との契約やプロモーションが不可欠でしたが、配信代行を使えばその手間もコストも不要になります。

一度登録すれば、数十のストアに楽曲が一斉に並び、世界中のリスナーに聴かれるチャンスが生まれるのです。

その意味では、音楽配信代行とは「デジタル時代のレーベル代行」とも言えるでしょう。

アーティスト自身が発信力を持つこの仕組みは、音楽業界の構造を大きく変えています。

従来は「選ばれた人」が発信する時代だったのに対し、今は「選ぶ人」も「発信する人」もすべての個人が担える時代です。

才能さえあれば、国境を超えて音楽を届けられる時代になったのです。

ただし、配信の自由度が増えたぶん、どのプラットフォームを選ぶか、どんな曲を出すかという判断力も問われます。

だからこそ、仕組みを理解したうえで最適な戦略を立てることが欠かせません。

ここまでの内容を整理すると、次のようになります。

- 音楽配信代行とは、複数の配信先に一括で楽曲を届ける仕組み

- 個人でもプロ同様に世界中で音楽を発信できる

- レーベルや広告に依存せず、自由に収益化が可能

- 選択の自由が増えるぶん、戦略設計が重要になる

音楽配信代行の仕組みと従来モデルとの違い

音楽配信代行の最大の特徴は、アーティスト自身が曲を登録するだけで、複数のプラットフォームに同時配信されるという点にあります。

従来のレーベル契約では、制作・流通・宣伝のすべてを企業が担っていましたが、今はその工程をデジタルが自動化しています。

アーティストは、SoundOnやDistroKidなどの代行サービスに音源とジャケットをアップロードするだけでOK。

すると、Spotify・Apple Music・YouTube Music・Amazon Musicなど約50のストアに自動配信されます。

この一括配信により、わずか数クリックで世界中のユーザーに自分の音楽を届けられるようになったのです。

また、収益も再生数に応じて自動で計算・還元されるため、手間のかかる契約処理や振込管理も不要です。

まさに〝アーティストが創作に集中できる環境〟が整った時代と言えるでしょう。

一方で、配信代行の仕組みを理解せずに使うと、著作権のトラブルや収益配分の誤解が起きるリスクもあります。

どのプラットフォームを選ぶかによって、配信範囲・収益還元率・サポート体制などが大きく異なるためです。

つまり、便利な仕組みだからこそ、選択の基準を持つことが重要なのです。

「とりあえず登録すればOK」ではなく、「どの層に届けたいか」を明確にすることが成果を左右するのです。

ここまでの話をまとめておきましょう。

- 音楽配信代行は、アーティストが直接プラットフォームに楽曲を配信できる仕組み

- 従来のレーベル依存型から、個人主導の発信型へとシフトしている

- 収益・権利・配信範囲がサービスによって異なるため比較が重要

- 届けたい層を意識した配信戦略が成果を左右する

音楽配信代行の仕組みを正しく理解することが、AI音楽時代に成功するための第一歩なのです。

CDからストリーミングへ!アーティストに必要な理由

今、音楽業界はかつてないほどのスピードで〝デジタル化〟が進んでいます。

CD販売が主流だった時代は終わり、ストリーミングやサブスクリプションがリスナーの中心的な選択肢になりました。

Spotify、Apple Music、Amazon Musicいずれも月額料金で数千万曲が聴き放題。

そんな環境の中で、アーティストがリスナーに直接リーチするには、音楽配信代行サービスの活用が欠かせません。

これまでのようにCDをプレスして店舗に並べる必要はなく、デジタルデータをアップロードするだけで、

全世界に自分の音楽を届けることができる時代になったのです。

音楽配信代行は、〝作品を持たないと届けられなかった時代〟を終わらせた存在です。

今では、パソコン1台・マイク1本・AIツールを使って曲を作り、それを即日で配信できる環境が整いました。

アーティストが自ら発信力を持つようになった結果、個人がレーベルに頼らずに活動できるようになり、

「インディペンデント・アーティスト」という新しい価値観が誕生しています。

さらに、音楽配信代行の普及によって、アーティストの収益構造にも大きな変化がありました。

以前はCD売上の数%しか還元されなかった印税が、今では配信プラットフォームから直接還元されるケースが増えています。

特にSoundOnなどのサービスでは、収益還元率が100%という驚異的な条件も。

つまり、リスナーに聴かれた分だけ、そのまま収益がアーティストに返ってくるのです。

この流れは、単なる音楽業界の変化ではなく、クリエイター経済の拡大を象徴しています。

AIツールの登場により、制作のハードルは劇的に下がりました。

あとは、どのように届け、どう聴いてもらうか。その戦略が問われる時代です。

「音楽を作ること」と「音楽を届けること」が分離していた従来の構造が、

今では完全に一体化しています。

だからこそ、アーティストにとって配信代行は、単なる手段ではなく〝活動の基盤〟なのです。

ここまでのポイントを整理すると、次の通りです。

- 音楽の主流はCDからストリーミングへ完全移行した

- 音楽配信代行によって、誰でも作品を世界に届けられる

- 収益がダイレクトにアーティストへ還元される仕組みが整った

- 創作と発信が融合し、個人がレーベル機能を持てる時代に

音楽配信代行は、アーティストが自分の力で生きるための〝インフラ〟となりつつあります。

音楽配信代行を使う3つの大きなメリット

音楽配信代行の魅力は、アーティストの創作活動を圧倒的に効率化し、

その成果を最短で世界に届けられる点にあります。

中でも注目すべきは、次の3つのメリットです。

①コストを抑えてグローバルに配信できる

従来、音楽をリリースするにはCD制作費や広告費、流通コストなど多くの費用がかかりました。

しかし音楽配信代行では、1曲を数百円〜無料で世界約40以上のプラットフォームに一括配信できます。

SoundOnのように完全無料で利用でき、収益還元率100%を実現しているサービスもあります。

この仕組みにより、アマチュアでもリスクゼロで世界デビューが可能になりました。

②自動収益化で〝ストック型〟の収入が得られる

音楽配信代行を利用すると、楽曲が再生された分だけ自動的に収益が発生します。

1回のリリースで終わるのではなく、リスナーが聴き続ける限り、毎月の定期収益が入る仕組みです。

ヌンちゃまさんのように、1年前にアップロードした曲でも今も毎月報酬が入り続けるケースもあります。

まさに〝フロー型〟ではなく〝ストック型〟の収益モデルです。

③世界中のリスナーに発見されるチャンスがある

音楽配信代行は、SpotifyやApple Musicだけでなく、インドネシアやベトナムなど新興国の配信サイトにも自動連携されています。

そのため、日本にいながらにして世界のリスナーに聴かれるチャンスがあるのです。

実際、予想外の国で再生が急増したという例も多く、国境を超えた音楽の拡散が日常になっています。

音楽配信代行の恩恵は、単なる〝便利さ〟にとどまりません。

それは、アーティスト自身が発信力を持ち、リスナーと直接つながる新しい文化を生み出す仕組みでもあります。

一度ここまでのポイントを整理しておきましょう。

- コストを抑えて世界中に音楽を配信できる

- 再生されるたびに自動的に収益が発生する

- 海外のリスナーにも届くチャンスがある

- アーティスト自身が主体的に発信できる時代に

音楽配信代行は、クリエイターが〝作る人〟から〝届ける人〟へと進化するための強力な武器です。

最初の一曲を出した瞬間から、あなたはもう〝世界のアーティスト〟です。始める勇気がすべてを変えます!

〝AI音楽〟は配信できる?日本と海外のルールの違い

ここ数年で、AIを使って音楽を生成するアーティストが一気に増えました。

メロディーやコード進行をAIが提案し、ボーカルまで自動生成する。

もはや「音楽制作=専門スキルが必要」という時代ではなくなっています。

しかし、その一方で多くの人が気にするのが「AIで作った曲は配信できるの?」という問題です。

結論から言えば、〝配信できるが、サービスによってルールが異なる〟のが現状です。

特に日本国内では、AI生成曲に対する審査や規制が比較的厳しく設定されています。

これは、著作権やクリエイター保護の観点から、AIによる創作物を慎重に扱う傾向があるためです。

一方で海外では、AI音楽を積極的に受け入れる動きが広がっています。

実際、SoundOnやDistroKidなどのグローバルサービスでは、AI生成音源も正式に登録・配信が可能です。

つまり、AI音楽の扱い方は「どの国のプラットフォームを使うか」によって大きく変わるのです。

この違いを理解しておくことで、リスクを避けつつチャンスを最大化することができます。

では、実際にAI楽曲がどのように扱われているのか、現状を見ていきましょう。

AI生成音楽の現状と規制の実態

ヌンちゃまさんの体験談によると、日本の音楽配信代行サービスではAI生成曲を制限しているケースが多いといいます。

「AI音源を使った曲は登録できない」「AIボーカルは不可」など、細かいガイドラインを設けるサービスも増えています。

特に国内企業が運営するプラットフォームでは、AI作品を商用利用とみなすことに慎重です。

これは著作権の所在が不明確になりやすく、トラブルを避けたいという背景があります。

一方、海外のサービスでたとえばSoundOnやDistroKidなどでは、AI楽曲の登録を積極的に受け入れています。

海外ではAIを「創作支援ツール」として扱う文化が根づいており、作品の一部にAIが関わっていても問題とされません。

「AIを使っていても、著作権が自分にあることを明示すればOK」というのが海外のスタンダードです。

そのため、AI音源を使っているアーティストの多くは、SoundOnなど海外系サービスを中心に活動しています。

AI楽曲でも、登録時に〝著作権は自分にある〟と証明できれば、配信・収益化が可能なのです。

逆に、日本のプラットフォームにAI曲を登録しようとすると、審査でリジェクトされるケースがある点には注意が必要です。

日本はまだAI創作の法整備が進んでいないため、慎重な姿勢を取っているというのが現状でしょう。

AI音楽の世界では、「どこで配信するか」が最も重要な戦略になるのです。

ここで一度、ポイントを整理しておきます。

- 日本ではAI楽曲を制限しているサービスが多い

- 海外ではAI音源を創作ツールとして認める文化がある

- 著作権の所在を明確にすれば配信可能

- 配信先の選び方が成果と安全性を左右する

AIを使った音楽制作が一般化する中で、今後は各国でルールが整備されていくでしょう。

AI音源を配信する際に気をつけるべきポイント

AIで作った音楽は、誰でも簡単にリリースできるように見えます。

しかし実際には、注意すべき点を押さえておかないと、

配信停止や著作権トラブルに発展するリスクがあります。

特に「権利」「クオリティ」「登録情報」の3点は必ず意識する必要があります。

まず1つ目は〝権利の確認〟です。

AIで生成した音源でも、使用しているツールや素材の利用規約によっては商用利用が禁止されている場合があります。

たとえば無料プランで作ったAI音楽は「個人利用限定」などの制約があることが多く、

そのまま配信すると著作権侵害になるケースも。

配信前に必ず有料プランを利用し、商用利用可能であることを確認するのが鉄則です。

次に2つ目は〝クオリティの担保〟です。

AIが生成する音源は完成度が高いように見えても、

無音部分が長すぎたり、音割れが発生しているケースがあります。

プラットフォームによっては、音質基準を満たさない場合に配信を拒否されることもあります。

一度AIが作った音源をDAW(音楽制作ソフト)で確認し、不要な部分をカットするなどの最低限の編集を行うのがおすすめです。

そして3つ目は〝登録情報の正確性〟です。

配信代行サービスに登録する際、作曲者名・権利者名・タイトルなどを誤って入力すると、

後から修正が効かないことがあります。

また、同じ音源を複数の配信代行サービスに登録することもNGです。

1曲につき1つのサービスで登録するのが原則で、重複登録すると配信停止やアカウント凍結の対象になる場合があります。

これら3つのポイントを押さえることで、AI音源でも安全かつ安定した収益化が可能になります。

特に初心者のうちは「AIが作ったから大丈夫」ではなく、

「自分の責任でリリースする」という意識を持つことが大切です。

AI音楽時代における最大の強みは、自由度です。

自由であるからこそ、ルールを理解し、適切に活用する姿勢が問われます。

ここで、要点を整理しておきましょう。

- AIツールの利用規約を確認し、商用利用OKか必ずチェックする

- 音質や構成を整えてから配信する(編集推奨)

- 作曲者・権利者・配信先などの登録情報は正確に記載

- 同一曲の重複登録は禁止。1サービスごとに管理する

この基本を守ることで、AI音源も十分にプロレベルの配信が可能になります。

AIで作る時代だからこそ、〝責任あるクリエイター〟でいることが大事です。自由の中にこそ信頼が生まれます!

失敗しない音楽配信代行サービスの選び方

音楽配信代行サービスは、世界中に数多く存在します。

音楽配信代行サービスは、世界中に数多く存在します。

それぞれ配信できるストア数・料金体系・収益還元率・サポート体制などが異なり、

どれを選ぶかで結果が大きく変わります。

「どのサービスを使うか」で、あなたの曲が届く範囲も、収益も、まったく違ってくるのです。

たとえば、TikTokと連携しているSoundOnは拡散力が強く、無料で使える点が特徴。

一方、アメリカ発のDistroKidは世界中で利用されており、数百万人のアーティストが登録しています。

日本企業が運営するTuneCore Japanは、サポートの丁寧さと日本語対応が魅力です。

このように、どのサービスを選ぶかによって「届く市場」も「稼ぎ方」も変わってくるのです。

そこで、まずは選ぶ際に最も重要な「料金体系」と「収益還元率」から整理していきましょう。

料金・収益還元率で見る最適なプラン

音楽配信代行サービスの料金体系は、大きく分けて3つあります。

- ① 完全無料タイプ(例:SoundOn)

- ② サブスクリプション(月額制)タイプ(例:DistroKid)

- ③ 都度課金タイプ(例:TuneCore Japan)

それぞれの仕組みとメリット・デメリットを見ていきましょう。

① SoundOn:無料で使えて還元率100%

SoundOnはTikTokを運営するByteDance社が提供しているサービスで、利用料が完全無料。

さらに、収益還元率が100%という破格の条件を持っています。

つまり、リスナーが再生した分の売上が全額クリエイターに入るという仕組みです。

また、SoundOnで配信した曲はキャップカット(CapCut)にも連携され、

動画クリエイターが楽曲を使ってくれる機会も増えます。

拡散力・収益性・コスパの3拍子が揃った、まさに「これから始めたい人向け」の理想的なサービスです。

② DistroKid:月額制で無制限配信が可能

DistroKidは、月額制で何曲でも登録できるタイプ。

月額料金を支払えば、好きなだけ楽曲をリリースできるため、

AI音源のように大量の楽曲を配信するアーティストに向いています。

収益還元率は約80%とSoundOnよりは低めですが、世界的な認知度と信頼性があります。

ただし、海外企業なので日本語サポートは限定的です。

③ TuneCore Japan:1曲ごとの課金で安定運営

TuneCore Japanは1曲単位での課金型。

リリースするたびに費用がかかりますが、そのぶんサポートが非常に手厚く、

初心者でも安心して利用できます。

国内企業ならではの丁寧な対応で、著作権管理やYouTube連携などの機能も充実しています。

「少数精鋭で確実に届けたい人」には最もおすすめの選択肢です。

この3つを比較すると、次のように整理できます。

| サービス名 | 料金体系 | 収益還元率 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| SoundOn | 無料 | 100% | TikTok連携・AI音源OK・拡散力抜群 |

| DistroKid | 月額制 | 約80% | 無制限配信・海外リスナーに強い |

| TuneCore Japan | 都度課金 | 約90% | 日本語サポート・著作権管理が丁寧 |

料金だけでなく、どの層に届けたいかによって最適な選択は変わります。

「海外の拡散力を取りたいならSoundOn」、

「大量配信ならDistroKid」、

「国内サポートならTuneCore Japan」と覚えておくといいでしょう。

初心者におすすめの音楽配信代行サービスTOP3

音楽配信をこれから始めたい人にとって、最初の壁は「どのサービスを選ぶべきか」です。

数ある代行サービスの中でも、初心者が安心して使えるのはこの3つ。

SoundOn・DistroKid・TuneCore Japanです。

それぞれの特徴を具体的に見ていきましょう。

① SoundOn(サウンドオン)

SoundOnはTikTokを運営するByteDance社が提供する、完全無料の配信代行サービスです。

最大の特徴は、収益還元率が100%で、AI音源も配信可能な点。

さらに、登録した楽曲が自動的にCapCut(キャップカット)に連携され、

動画クリエイターに使ってもらえるチャンスが広がります。

無料でありながら機能が充実しており、コストをかけずに配信を始めたい人に最適です。

② DistroKid(ディストロキッド)

DistroKidはアメリカの大手サービスで、月額制で楽曲を無制限に登録できます。

AIを活用して大量の楽曲を制作・配信したい人にはぴったりのプラットフォームです。

収益還元率は約80%ですが、世界中の主要ストアに配信できるスケールの大きさが魅力。

海外リスナーを狙うアーティストや、英語圏のファン層を増やしたい人におすすめです。

また、YouTubeコンテンツIDの追加機能を使用するには別途費用が掛かりますが、

自分の曲が他人の動画で使われた場合でも自動で収益化される仕組みがあります。

③ TuneCore Japan(チューンコア・ジャパン)

TuneCore Japanは日本企業が運営しており、国内アーティストからの信頼が厚いサービスです。

1曲ごとの課金制ですが、サポートが非常に丁寧で、著作権管理やYouTube収益化にも強いのが特徴。

日本語での対応やFAQが充実しているため、初心者でも迷わず設定を進められます。

AI音源の扱いについても、明確に記載されていないものの「通るケース」が多いのも魅力です。※今後規約が変わる可能性があるので利用規約は要注意

ただし、AI生成の比率が高すぎると審査でリジェクトされる可能性もあるため注意が必要です。

それぞれのサービスには明確な個性があり、どれを選んでも音楽活動の幅を広げられます。

目的に合わせて、以下のように選ぶと良いでしょう。

- コスト重視 → SoundOn

- 海外展開・無制限配信 → DistroKid

- 安心サポート・日本市場重視 → TuneCore Japan

「まず1曲試したいならSoundOn、継続的に配信したいならDistroKid」と覚えておくと選びやすいです。

また、3社すべてに共通して言えるのは、配信登録の手順がとてもシンプルだということ。

どのプラットフォームも、音源・ジャケット・作曲者情報を登録するだけで配信がスタートできます。

配信代行を選ぶ段階で迷っている時間はもったいない。

どのサービスでも良いので、まずは1曲を出してみることが成功への第一歩です。

- SoundOnは無料&AI対応、初心者の第一歩に最適

- DistroKidは大量配信・海外展開を狙う中級者向け

- TuneCore Japanは国内活動・著作権管理を重視する人向け

自分のスタイルと目標に合ったプラットフォームを選べば、配信のハードルは驚くほど下がります。

サポート体制・日本語対応のチェックリスト

音楽配信代行サービスを選ぶうえで、見落としがちなのが〝サポート体制〟と〝言語対応〟です。

料金や還元率だけで選ぶ人が多いですが、実際にトラブルが起きたとき、

すぐに問い合わせができる環境かどうかが非常に重要になります。

特に海外サービスでは、サポート対応が英語のみのケースも多く、

問い合わせメールを送っても返事が来ない、ということも珍しくありません。

ヌンちゃまさんも「海外のサポートは正直あまり期待できない」と語っています。

「英語が苦手」「すぐに相談したい」人は、日本語対応サービスを優先するのが安全です。

以下の表は、主要サービス3社のサポート体制を比較したものです。

| サービス名 | 言語対応 | サポート方法 | 対応スピード |

|---|---|---|---|

| SoundOn | 英語・中国語(日本語未対応) | メールフォーム | やや遅め(数日〜1週間) |

| DistroKid | 英語のみ | メールサポート・FAQ | 不定期(2〜5営業日) |

| TuneCore Japan | 日本語対応 | 問い合わせフォーム・電話対応 | 迅速(即日〜2営業日) |

この比較からもわかるように、TuneCore Japanのサポート体制は圧倒的に安定しています。

アカウントの審査や収益の振込、著作権登録など、細かなサポートが日本語で受けられるのは大きな安心材料です。

一方で、SoundOnやDistroKidのような海外サービスを使う場合は、

英語のテンプレート文を準備しておくとスムーズです。

また、AI翻訳ツール(DeepLなど)を使えば、やり取りの壁もかなり低くなっています。

「世界に発信する」ためには、多少の言語の壁を超える覚悟も必要かもしれません。

ただし、配信停止・著作権申請・支払いエラーなど、

重要なトラブルが起きたときに迅速に解決できるかどうかは、サービス選びの生命線です。

その意味で、初心者や日本市場中心のアーティストは、まず日本語対応のあるサービスから始めるのが最善です。

最初は国内サービスで安心してスタートし、慣れてきたら海外にも展開していく。

このステップアップ方式が最も安全かつ効果的な方法です。

要点を整理します。

- サポート体制は「スピード」「言語」「対応範囲」で比較する

- TuneCore Japanは日本語対応で安心感が高い

- SoundOn・DistroKidは英語サポート。テンプレート準備がおすすめ

- 初心者は国内サービス → 慣れたら海外へ拡張

配信代行サービスは「登録して終わり」ではありません。

運用の安心感こそが、長く続けるための鍵になるのです。

サポートが早いって、それだけで安心感が全然違うんです。特に最初は日本語対応が心強い!

SoundOn(サウンドオン)が圧倒的人気を集める理由

数ある音楽配信代行サービスの中でも、いま最も注目を集めているのが〝SoundOn(サウンドオン)〟です。

なぜこれほどまでに人気なのか?

その理由は、無料で使えるのに拡散力と収益性が圧倒的だからです。

SoundOnは、TikTokを運営するByteDance社が提供する配信代行プラットフォーム。

リリースした曲が自動的にTikTokやCapCut(キャップカット)と連携され、

世界中のユーザーに聴かれるチャンスが広がります。

AI音源にも対応しており、無料で最大20曲まで登録可能。

さらに収益還元率は100%という破格の条件です。

つまり、SoundOnは「無料×拡散×収益化」の三拍子がそろった最強のサービスなのです。

では、実際にどのような仕組みで音楽が広がるのか、詳しく見ていきましょう。

TikTokとの連携が生む拡散力の仕組み

SoundOn最大の強みは、TikTokとの連携にあります。

自分の楽曲をSoundOnにアップロードすると、

TikTok内の「サウンドライブラリ」に自動的に追加されます。

このライブラリは、TikTokユーザーが動画を作成する際にBGMとして使うための音源集。

つまり、世界中のクリエイターがあなたの曲を〝動画素材〟として使ってくれる可能性があるのです。

たとえば、CapCutで動画を作る人に対してもSoundOn経由で楽曲が表示されるため、

動画投稿者の目に触れるチャンスが格段に増えます。

その結果、楽曲が動画で使われれば使われるほど、TikTok内での再生数が増え、

Spotifyなど他のプラットフォームでの検索・再生にもつながっていきます。

この循環がSoundOnの「拡散エンジン」と呼ばれる部分です。

さらに、TikTokのアルゴリズムは再生率や視聴完了率に基づいてコンテンツを拡散するため、

音楽との相性が良い曲は自然とバズりやすくなります。

ヌンちゃまさんも「CapCutで自分の曲がおすすめに出て驚いた」と語るほど、

SoundOnの拡散力は他を圧倒しています。

AI音源でも問題なく登録できる点も、現在のトレンドを後押ししています。

AIクリエイターと動画クリエイターを結びつける橋渡し役それがSoundOnなのです。

この拡散構造があるからこそ、SoundOnは「最もコスパが良い配信代行サービス」として世界中で支持されています。

- TikTok・CapCut連携で拡散力が高い

- AI音源対応で誰でも登録可能

- 再生→動画利用→収益の循環モデルが強力

配信した瞬間から、あなたの音楽が動画コンテンツの一部になる。

そんな新時代の拡散モデルを提供しているのがSoundOnです。

無料&還元率100%の収益モデルを徹底解説

SoundOnが人気を集めるもう一つの理由が、

「無料で使えるのに、収益が100%還元される」という驚異的なビジネスモデルです。

通常、音楽配信代行サービスは収益の10〜30%を手数料として差し引きます。

しかしSoundOnでは、あなたの音楽が再生されて得られた収益の全額がそのままクリエイターに支払われます。

「え?そんなことが可能なの?」と思う方も多いでしょう。

実はその裏側には、TikTokという巨大なプラットフォームが関係しています。

TikTokは音楽を使った動画投稿が命ともいえるアプリであり、

そのコンテンツ力を維持するために〝音楽の供給〟を最優先しています。

つまり、SoundOnは単なる配信代行ではなく、TikTokのエコシステムを支える「音源の入り口」として設計されているのです。

TikTokで曲が使われるほど、TikTok自体の滞在時間や広告価値が上がるため、

SoundOnはユーザーから手数料を取らずともビジネスが成立しています。

また、SoundOnが対応しているストアは46以上。

Spotify、Apple Music、Amazon Music、YouTube Musicなど主要プラットフォームに加え、

地域特化型の音楽アプリにも自動で配信されます。

世界中であなたの音楽が再生されれば、その再生数に応じて収益が積み上がります。

ヌンちゃまさんの場合も、過去に登録した約50曲が毎月1500円〜2000円の収益を生み出しており、

「ほぼ放置でも不労所得のように入ってくる」と語っています。

1曲あたりの単価は小さいものの、曲数が増えればリスナー数も増加し、安定収益につながります。

AIで量産した音源を登録し、積み上げ型の収益構造を作る

この手法は今、次世代の副業モデルとしても注目されています。

特にSoundOnでは、登録から配信までがわずか数ステップで完了するため、

初心者でも迷わず収益化の流れに乗ることができます。

このシンプルさと高いリターンが、SoundOnの最大の魅力です。

要点を整理しましょう。

- 登録・配信が完全無料

- 収益還元率は100%(手数料ゼロ)

- TikTokの仕組み上、無料でも運営が成立している

- AI音源を量産して登録すれば、積み上げ型収益が可能

SoundOnは、「個人が世界に音楽を届けて収益化できる」時代の象徴ともいえる存在です。

他社との比較で見えるSoundOnの強み

ここまで紹介してきた通り、SoundOnは無料で配信できて収益還元率も100%。

では、他の人気サービスDistroKidやTuneCore Japanと比べると、

実際にどんな部分が優れているのでしょうか?

結論から言えば、SoundOnは「コストゼロ・AI対応・拡散力」の3拍子が揃った唯一のサービスです。

それぞれの観点から具体的に比較してみましょう。

① コスト面:圧倒的に無料で始めやすい

DistroKidは月額制、TuneCore Japanは1曲ごとの課金制ですが、SoundOnは完全無料です。

登録・審査・配信までに一切お金がかからないため、初期投資ゼロで音楽活動を始められます。

副業として気軽に始めたい人にとって、このコスト面の差は非常に大きなメリットです。

② AI音源への柔軟性

SoundOnはAI生成音源の登録を公式に認めており、審査も比較的スムーズです。

一方、DistroKidやTuneCore Japanでは、AI比率が高い楽曲が審査でリジェクトされるケースもあります。

AIを活用して創作する時代において、SoundOnの柔軟な姿勢はクリエイターにとって大きな武器です。

③ 拡散力と露出機会

SoundOnはTikTok・CapCutと直接連携しているため、配信後すぐに世界中の動画クリエイターに楽曲を届けられます。

これは他の代行サービスにはない独自の強みです。

DistroKidもYouTube連携はありますが、TikTokとの自動統合は限定的。

TuneCore Japanも国内中心のため、グローバルな拡散には弱いのが実情です。

④ サポート・対応スピード

SoundOnはグローバル展開している分、サポート対応はやや遅めですが、

FAQが充実しており、トラブル時の情報はすぐに見つかります。

また、クリエイター同士の交流コミュニティが活発で、情報交換の場が整っているのも特徴。

「公式サポートが遅い=情報がない」ではなく、ユーザーが支え合う文化が形成されています。

これらをまとめると、以下のような比較になります。

| 項目 | SoundOn | DistroKid | TuneCore Japan |

|---|---|---|---|

| 料金 | 無料 | 月額制 | 1曲ごと課金 |

| 収益還元率 | 100% | 約80% | 約90% |

| AI音源対応 | 対応 | 一部制限あり | 非公式ながら通過例あり |

| TikTok連携 | 完全対応(自動連携) | 部分対応 | 未対応 |

| 配信対象ストア数 | 約46 | 約50 | 約40 |

こうして見ると、SoundOnは「無料で始めたい」「AI音源を配信したい」「TikTokで広めたい」という

現代的なクリエイターのニーズをすべて満たしています。

つまり、〝ゼロから音楽収益を生み出すための最短ルート〟がSoundOnなのです。

もちろん、長期的な活動を考えるならDistroKidやTuneCore Japanとの併用も有効ですが、

まず最初の1曲を出すなら、間違いなくSoundOnがベストチョイスです。

今後、AIクリエイターが増えるにつれて、SoundOnはさらに進化していくでしょう。

- SoundOnはコストゼロで収益100%還元

- AI音源にも公式対応

- TikTok連携でグローバルな拡散力

- 無料で始めるなら最もリスクが低い選択肢

最初の1曲を出すなら、SoundOn一択です。コストゼロで世界に届くって、もう夢じゃない時代ですよ!

音楽配信代行の始め方ガイド|3ステップで世界へ発信

ここまで読んで「自分の曲を配信してみたい!」と思った方のために、

ここでは誰でも3ステップでできる音楽配信の始め方を徹底解説します。

音楽配信代行は複雑そうに見えて、実は流れがとてもシンプルです。

① 準備するものをそろえる → ② 配信サービスに登録する → ③ 音源をアップして配信設定する

この3ステップを理解すれば、あなたの音楽を世界へ発信できます。

それではまず、配信の〝準備段階〟から見ていきましょう。

準備するもの:音源・ジャケット・権利確認

音楽配信の第一歩は、必要な素材をそろえることです。

最低限準備しておきたいのは、以下の3点です。

- ① 音源データ(WAV形式推奨)

- ② ジャケット画像(正方形・3000×3000px程度)

- ③ 権利関係の確認(商用利用の可否)

音源データはAI生成でも自作でもOK。

ただし、ノイズや無音時間が長い音源は審査に通らないことがあります。

ヌンちゃまさんも「AIで作るなら最後にDAWで軽く整えるのがコツ」と話しています。

フェードアウトを入れたり、音量をそろえたりといった軽い編集を行いましょう。

次に重要なのがジャケット画像です。

リスナーが最初に目にするのは曲名よりもジャケット。

つまり「クリックされるかどうか」を左右するのはデザインです。

AIツール(例:Canva、Midjourney、Leonardo.aiなど)を使えば、無料でも高品質なビジュアルを作れます。

ただし注意点として、タイトルと一致しない文字をジャケットに入れると審査で差し戻されることがあります。

特にSoundOnではタイトル表記と一致しない文字入り画像がNGなので、基本は文字なしデザインがおすすめです。

そして最後に見落としがちなポイントが権利確認です。

AI音源を使う場合、使用しているツールの利用規約を確認し、商用利用が可能かチェックしましょう。

たとえば、無料プランでは「個人利用のみ」とされているツールもあり、

そのまま配信すると著作権侵害と判断される場合があります。

商用利用OKのプランにアップグレードしておくことで、安心してリリースできます。

この3点をクリアすれば、配信準備は完了です。

- 音源はWAV形式・AI生成OK(軽い編集推奨)

- ジャケットは正方形・文字なし推奨

- AI音源は商用利用OKのプランを使用

これらの準備を整えておくことで、次のステップでスムーズに登録できます。

登録から配信までの流れと審査期間

必要な素材をそろえたら、いよいよ音楽配信代行サービスに登録し、実際に配信手続きを行います。

どのサービスでも流れはほぼ共通しており、手順を理解しておけばスムーズに進められます。

「登録 → 音源アップ → 情報入力 → 審査 → 配信開始」

この5ステップを覚えておきましょう。

まずは、各サービスの公式サイトからアカウントを作成します。

SoundOnの場合はGoogleアカウントやメールアドレスで簡単に登録できます。

登録後、身分証(運転免許証やパスポートなど)のアップロードが求められる場合があります。

本人確認にはおよそ1〜3日ほどかかるため、余裕を持って進めておくと安心です。

アカウントが承認されたら、次は音源のアップロード。

ここで用意しておいた音源データとジャケット画像を登録します。

さらに、以下のような基本情報を入力していきます。

- 曲名(英語タイトルを併記するのがおすすめ)

- アーティスト名・作曲者名

- ジャンル・ムード(例:Lo-fi、Chill、Popなど)

- リリース日(配信開始日)

これらの入力が終わったら、いよいよ審査に進みます。

審査期間はサービスによって異なります。

| サービス名 | 審査期間の目安 | 備考 |

|---|---|---|

| SoundOn | 最短14日 | AI音源も対応。本人確認後に配信申請 |

| DistroKid | 通常2~10営業日 | 自動承認が早いが英語対応のみ |

| TuneCore Japan | 最短2日 | 丁寧な審査・日本語サポートあり |

SoundOnの場合、本人確認の提出から審査完了まで約1週間程度が目安。

配信スケジュールを組む際は、少なくともリリース予定日の2週間前には登録を済ませておくと安全です。

審査が通過すれば、あなたの音楽がSpotifyやApple Music、TikTokなどに一斉配信されます。

まさに、1クリックで「世界デビュー」できる瞬間です。

ヌンちゃまさんも「SoundOnは登録から配信までが最もスムーズ」と語っています。

登録画面もシンプルで、AI音源でも特別な申請手続きなしに通過できる点が魅力です。

ただし、ジャケットやタイトル情報に不備があると差し戻しになる場合もあるため、

アップロード前にもう一度チェックしておきましょう。

配信までの流れをまとめると次のようになります。

- ① アカウント登録&本人確認(1〜3日)

- ② 音源・ジャケット・情報をアップロード

- ③ 審査待ち(最短14日)

- ④ 承認後、自動的に世界へ配信開始!

この流れを理解しておけば、初めての配信も安心して進められます。

再生される曲にするためのジャケット・タイトル設計術

音楽配信で最も大事なのは「いかに聴かれるか」です。

実際、どんなに音質が良くてもジャケットやタイトルの印象が弱ければ再生されません。

配信の世界では、リスナーがまず目にするのが「画像と文字」です。

そのため、ジャケットデザインとタイトル設計はSEOにおけるサムネイルとタイトルのようなもの。

ヌンちゃまさんも「タイトルとジャケットで再生数が10倍変わる」と話しています。

では、どうすれば〝聴かれる曲〟にできるのか?

そのポイントを順に見ていきましょう。

① ジャケットは「ターゲットが使いたくなるデザイン」にする

AI時代の音楽は「聴かれる」より「使われる」ことが収益につながります。

つまり、動画投稿者や配信者が「この曲使いたい!」と思うビジュアルを作ることが重要です。

たとえば

- VTuber向けのかわいい曲なら「ポップでカラフルな雰囲気」

- Vlogや作業BGMなら「シンプルで落ち着いた色味」

- ホラーやゲーム用なら「黒や赤を基調とした印象的な構図」

つまり、〝誰に使ってもらう曲なのか〟を決めてからジャケットを作ることが再生の近道です。

AIツールで生成する際も、ターゲットを想定したプロンプトを使うと世界観が整います。

また、スマホで見たときの視認性も大切。

文字を入れるなら中央に大きく・シンプルに配置し、

余白を生かして一瞬で内容が伝わるデザインを意識しましょう。

② タイトルは「検索・感情・季節」を意識する

タイトル設計で最も意識したいのは、リスナーが検索する言葉を含めることです。

たとえば、以下のようにキーワードを加えるだけで再生数が伸びやすくなります。

- 「クリスマスソング」→「Silent Holiday – Christmas Lo-fi Mix」

- 「勉強用BGM」→「Focus Light – Study Chill Beat」

- 「和風Lo-fi」→「Sakura Sky – Japanese Lo-fi Vibes」

さらに、「感情」と「季節感」を盛り込むとクリック率が上がります。

たとえば「Lonely Night」「Spring Memory」「Winter Light」など、

情景が浮かぶ言葉を使うと印象的なタイトルになります。

このように、〝誰の・どんな気分の時に聴かれる曲か〟を意識してタイトルを設計しましょう。

③ ジャケットとタイトルの世界観を一致させる

タイトルが「Summer Breeze」なのに、ジャケットが暗く重いトーンでは違和感があります。

視覚と聴覚の印象を一致させることが、

リスナーに「この曲は自分の求めている音楽だ」と感じさせるポイントです。

特にTikTokやYouTube Shortsでは、数秒の印象が命です。

〝見た瞬間に音の雰囲気が伝わる〟ことを目指しましょう。

ヌンちゃまさんは、「AIに頼るだけでなく、人の感情を想定した構成が重要」とも語ります。

AI生成であっても、ターゲットを明確に設計すれば「使われる音楽」になります。

以下のチェックリストを意識すると効果的です。

- ✔ 誰に使ってもらうかを明確にする

- ✔ ジャケットとタイトルの雰囲気を一致させる

- ✔ 季節・感情・場面をキーワードに入れる

- ✔ 文字は中央・シンプルに配置する

- ✔ 小さな画面でも見やすいデザインにする

ジャケットとタイトルの完成度を上げることで、

あなたの音楽は〝ただ配信される曲〟から〝選ばれる曲〟に変わります。

「誰が使うか」を考えて作ると、本当に聴かれ方が変わります!AIでも〝人を想うデザイン〟が大切なんです♪

AI音楽で稼ぐ!収益化のコツと戦略

音楽配信を始めると、誰もが最初に思うのが「どうすれば再生されて、収益が生まれるのか?」という疑問。

ただ登録して曲を出すだけでは、残念ながら多くの人に届きません。

AI音楽で収益を上げるためには、

戦略的に〝聴かれる仕組み〟を設計することが不可欠です。

この章では、ヌンちゃまさんが実践している

〝AI音楽を収益化するための戦略的アプローチ〟を紹介します。

まず重要なのは、「誰に聴かせたいか」を明確にすることです。

誰に聴かせる?ターゲット設計の考え方

音楽を配信する上で最も大切なことは、「リスナーを想定する」ことです。

ただ「自分が作りたい曲」を出すだけでは、聴かれる可能性は低くなります。

〝誰に届けたいのか〟を明確にすることで、曲もジャケットもタイトルもブレないのです。

ヌンちゃまさんは、曲を作る前に必ず「ターゲット層のイメージマップ」を作成していると言います。

たとえば、次のような考え方です。

- ◆ VTuber・配信者向け:可愛くてポップなLo-fi調。ベル音・アニメ系BGMが人気。

- ◆ 作業BGM層:集中できるリズム重視。Lo-fiやChill Hop系。

- ◆ Vlog・日常動画層:おしゃれで落ち着いたピアノ・アコースティック系。

- ◆ 海外ショート動画層:EDMやTrap系などテンポの速い楽曲。

このように「誰が・どんな場面で使うか」を想定すると、音楽の方向性が一気に明確になります。

また、国や地域ごとに人気のジャンルも異なります。

たとえば

- ・アジア圏では「Lo-fi」「癒し」「勉強BGM」が人気

- ・欧米では「Trap」「Electronic」「Dance」系が主流

- ・中東やインドでは「スピリチュアル」「民族調」などが伸びやすい

SoundOnやDistroKidでは配信後に再生地域のデータが確認できるため、

どの国で聴かれているかを分析し、次の曲の方向性を調整していくと効果的です。

さらに、ターゲットを「聴く人」ではなく〝使う人〟として考えるのもポイントです。

動画編集者、配信者、YouTuber、TikToker

彼らが使いたくなる曲こそ、再生され、拡散され、収益に直結します。

AI音楽は「BGMマーケット」で戦う時代。

つまり、曲を〝聴かせる〟のではなく、〝使ってもらう〟ための設計が重要なのです。

ヌンちゃまさんも、クリスマスやハロウィンなどの季節イベントに合わせて、

動画投稿者が使いやすい楽曲をAIで量産しているそうです。

季節・トレンド・ターゲットを意識することで、再生数も収益も安定して伸びていきます。

まとめると、ターゲット設計の基本は以下の3ステップです。

- ①「誰が使うか」を先に決める

- ② その人の世界観に合う音楽ジャンルを選ぶ

- ③ 季節・トレンドを意識したテーマで制作する

この3点を意識するだけで、「なんとなく作った曲」が「使われる音楽」に変わります。

AI音楽で収益を上げるための第一歩は、ターゲットを〝明確に想像する力〟です。

再生数を伸ばすためのプロモーション戦略

配信しただけでは再生は伸びません。

AI音楽であっても、リスナーや動画制作者に「見つけてもらう仕組み」を作ることが重要です。

ヌンちゃまさんは、配信後に戦略的なプロモーションを行うことで、再生数と収益を安定化させています。

ここでは、初心者でもすぐに実践できるプロモーションの基本戦略を紹介します。

① TikTok・CapCutを活用する

SoundOnを利用している最大のメリットは、TikTokとの自動連携です。

あなたの曲がCapCut(動画編集アプリ)の音源リストに掲載され、

世界中のクリエイターが自由に使えるようになります。

つまり、あなたが投稿しなくても、他人の動画を通じて音楽が拡散される仕組みです。

ヌンちゃまさんも「自分が投稿していない国で曲が再生されていた」と驚いたそうです。

この自動拡散ルートこそが、SoundOnの最大の強みです。

② SNSに「短尺コンテンツ」で露出する

Twitter(X)・Instagram Reels・YouTube Shortsなど、

短尺動画に自分の楽曲を乗せて投稿するのも効果的です。

ポイントは〝1曲=1テーマ〟の発信。

「Lo-fi × 勉強BGM」「和風 × 夜カフェ」など、

明確なテーマを設けることで拡散しやすくなります。

投稿時には、ハッシュタグ戦略も忘れずに。

- #LoFiBeats #ChillMusic #フリーBGM #AI音楽 #作業用BGM など

英語タグを含めることで、海外リスナーからも再生されやすくなります。

③ YouTubeチャンネルでの連携発信

AIで量産した曲をYouTubeにアップして、

「Chill系BGMチャンネル」や「AI音楽集」として発信するのも人気の手法です。

再生数が安定してきたら、SoundOnやSpotifyのリンクを概要欄に記載して誘導しましょう。

また、YouTubeの「Content ID」機能を活用することで、

他の動画であなたの曲が使用された際に自動で収益を還元できます。

SoundOnはこのContent ID対応済みなので、設定しておくだけで不正利用を防ぎながら収益化が可能です。

④ 海外マーケットを狙う戦略

日本語タイトルよりも英語タイトルの方が、世界のストリーミングでは有利です。

たとえば「夜空の散歩」ではなく「Midnight Sky Walk」といった具合に、

海外でもイメージしやすい英語表現に変えるだけでリーチが拡大します。

また、再生データを見て伸びている国を狙い撃ちするのも効果的です。

SoundOnのダッシュボードでは再生地域が分かるため、

その国の文化やトレンドに合わせた音楽を次にリリースすれば、さらに再生が伸びます。

ヌンちゃまさんは「インドネシアやベトナムなど意外な国で再生が多かった」と語っています。

これはまさにグローバル時代ならではの〝データドリブン戦略〟です。

⑤ コミュニティ発信で〝ファン層〟を作る

最近では、音楽制作者がDiscordやXのスペースで配信を行い、

制作過程や裏話を共有することでリスナーとの距離を近づけています。

音楽+人格をセットで届けることで、リスナーがファン化し、

リリースのたびに聴いてくれる固定層が増えていくのです。

まとめると、AI音楽のプロモーションで意識すべきは以下の5点です。

- TikTok×CapCutの自動拡散を活用する

- 短尺SNS動画で自分の楽曲を発信

- YouTube Content IDで収益を守る

- 海外リスナーを意識して英語タイトルを使う

- コミュニティ発信でファン化を促す

この5つの戦略を組み合わせれば、プロモーションにお金をかけずとも

自然に再生数と収益を伸ばすことができます。

実際の収益事例と副業としての可能性

ここまででAI音楽配信の仕組みや戦略が理解できたところで、

「実際にどれくらい稼げるの?」という疑問が浮かぶ方も多いでしょう。

結論から言えば、AI音楽は正しい設計と継続運用で確実に収益化が可能です。

ヌンちゃまさん自身も、AI音楽の配信を始めてからわずか数ヶ月で安定した収益を得ています。

彼女のケースでは、約50曲をSoundOnで配信し、

毎月1,500円〜2,000円の収益を継続的に得ているとのこと。

1曲あたりの再生単価はわずかですが、〝ストック型収益〟として積み上がるのが大きな魅力です。

しかも、一度登録してしまえばメンテナンスはほぼ不要。

時間をかけずに自動で収益が入る点が、まさにAI音楽副業の最大のメリットです。

ヌンちゃまさんはこう語ります。

「AI音源を量産して配信することで、まるで〝曲の資産運用〟をしている感覚。

1曲が1つの収益源になるので、曲数が増えるほど収入も安定していく」と。

この〝音楽ストックビジネス〟の特徴は、

努力量が直接「将来の自動収益」に変わる点にあります。

たとえば

- ・毎月10曲ずつAIで制作し、年間120曲を配信

- ・1曲あたり月平均50円の収益を得るとすると…

年間で約6,000円、3年後には1.8万円のストック収入になります。

もちろん人気が出れば、1曲で数千円〜数万円のヒットになることも。

AI音源を生成して登録するだけで、時間的コストを抑えながら世界中のリスナーに届けられる。

これは、従来の音楽制作では考えられなかった新しい副業モデルです。

AI×音楽配信=低コスト×自動収益の最強組み合わせ。

特にクリエイティブ系の副業を探している人には、

時間・スキル・資金の3つの壁を同時に乗り越えられる理想的な選択肢といえます。

さらに、SoundOnやDistroKidなどのプラットフォームでは、

楽曲が動画やショートムービーで使われると、その再生数に応じて追加収益が発生します。

つまり、あなたが寝ている間にも収益が積み上がる仕組みができるのです。

ヌンちゃまさんのように〝自分が投稿していない動画から収益が発生する〟のは、

AI音楽配信ならではの醍醐味といえます。

副業としての将来性も非常に高く、

特にAI作曲ツールの精度が上がっている今、

「誰でもアーティストになれる時代」が現実になりつつあります。

将来的には、AI音楽を中心とした新しい働き方

つまり「音楽×テクノロジー×個人発信」というライフスタイルが主流になるでしょう。

まとめると、AI音楽の副業モデルには以下のような特徴があります。

- ① 低コストで始められる(無料〜月数百円)

- ② 配信後は“ほぼ自動収益化〟が可能

- ③ 曲数が増えるほど収益が安定する

- ④ 世界市場を対象に収益を得られる

AI音楽配信は、「時間をお金に変える」副業ではなく、

「時間を資産に変える」未来型の働き方です。

AI音楽は〝時間を資産に変える副業〟最初の1曲を出す勇気が、未来の不労所得につながります!

Q&Aで解決!AI音楽配信のよくある疑問

AI音楽配信は誰でも始められる手軽さが魅力ですが、

初めての人にとっては「本当に稼げるの?」「権利は大丈夫?」「海外でも聴かれるの?」など、

気になる点も多いはずです。

ここでは、ヌンちゃまさんがよく受ける質問を中心に、

AI音楽配信の〝リアルなQ&A〟をお届けします。

これから始める方の不安を一つずつ解消していきましょう。

無料でも本当に稼げるの?

結論から言うと、無料でも稼げます。

特にSoundOnのような無料配信代行サービスは、

初期費用ゼロで始められる上に、収益還元率も100%です。

つまり、あなたの曲が再生された分の報酬がそのまま受け取れるということ。

従来のDistroKidやTuneCoreでは月額や年会費が発生していましたが、

SoundOnはTikTok連携によるビジネスモデルで運営されているため、

ユーザー側の負担が一切ありません。

ヌンちゃまさんも、SoundOnを使い始めた当初は半信半疑だったそうですが、

実際に数ヶ月後には毎月1500円〜2000円の安定収益が発生。

「無料でもこんなに入るの!?」と驚いたそうです。

とはいえ、当然ながら〝出しただけ〟では収益は増えません。

収益化の鍵は、曲数×再生数×使用頻度の3要素です。

つまり、曲を量産し、動画で使われる機会を増やすほど報酬が伸びるという構造。

ヌンちゃまさんのようにAI音源を定期的にアップしていけば、

1曲あたりの単価が低くても、全体として安定したストック収益になります。

無料で始められるうえに、世界中の配信者があなたの曲を使う可能性がある。

これは、他の副業ではなかなか得られないリスクゼロの収益モデルです。

また、SoundOn以外にも無料で始められるプラットフォームは増えており、

海外では「Amuse」「Routenote」なども人気です。

ただし、無料プランの中には収益還元率が低かったり、

広告が自動挿入されるケースもあるため、条件をよく確認して選ぶことが大切です。

「無料=稼げない」と思っている人ほど損をしています。

AI音楽配信は、仕組みを理解して運用すれば、ゼロ円で始めて継続収益を作れる時代になっています。

要点をまとめると以下の通りです。

- SoundOnは無料でも100%還元される

- 曲数×再生数×使用頻度で収益が決まる

- AI音源を定期的にアップすれば自動収益化が可能

- 無料でも戦略的に運用すれば副業レベルの収益になる

無料スタートで結果を出せるからこそ、AI音楽は初心者にもおすすめなのです。

「無料で始めても稼げるの?」って聞かれますけど、私はゼロ円スタートでした!今では毎月ちゃっかり入ってきてます♪

複数サービス登録や権利トラブルを避けるには?

AI音楽配信を始めると、よくある疑問が「同じ曲を複数の配信サービスに登録しても大丈夫?」というものです。

結論から言うと、同一の曲を複数サービスに登録するのはNGです。

SoundOnやDistroKidなどの配信代行サービスは、

それぞれがストリーミングプラットフォーム(Spotify・Apple Musicなど)に対して配信権を持っているため、

同じ曲を複数経路から送信すると「重複登録」と判定されてしまいます。

この状態になると、最悪の場合、曲が削除されたりアカウント停止になるリスクがあります。

そのため、1つの曲につき1つの配信代行サービスで運用するのが原則です。

ただし、複数のサービスを使いたい場合は、曲ごとに使い分ければ問題ありません。

- 例:曲A → SoundOn(無料&AI対応)

- 曲B → DistroKid(海外リスナー重視)

- 曲C → TuneCore Japan(日本語サポートあり)

このように、作品ごとに最適なプラットフォームを選ぶ戦略をとるとリスクを避けつつ拡散できます。

次に注意したいのが著作権と利用規約の確認です。

AI音源を使って作曲する場合、使用している生成ツールが商用利用に対応しているか必ず確認しましょう。

無料ツールの中には「商用禁止」や「再配布不可」と明記されているものもあり、

これを無視して配信すると著作権侵害として削除対象になることがあります。

特に画像生成AIで作成したジャケット素材にも注意が必要です。

素材サイトやAIツールによっては、クレジット表記や商用ライセンスが必須のケースがあります。

「商用利用OK」「再配布可能」「著作権は利用者に帰属」

この3つの条件を満たしているツールを選べば、トラブルは避けられます。

また、SoundOnやTuneCoreでは、配信時に「この曲は他で配信していませんか?」という確認項目があります。

ここで「はい(配信している)」と答えると審査で止まってしまうため、

必ず「いいえ(このサービスでのみ配信)」を選択してください。

ヌンちゃまさんも実際にこの部分で一度引っかかった経験があるそうです。

「同じ曲をDistroKidにも登録してたら審査で弾かれたことがあります(笑)」とのこと。

そのため、管理する際は以下のように登録リストをエクセルなどで記録しておくのがおすすめです。

| 曲名 | 使用サービス | 配信日 | 権利・AI使用ツール |

|---|---|---|---|

| Dreaming Sky | SoundOn | 2025/01/20 | Mubert(商用OK) |

| Neon City Chill | DistroKid | 2025/03/05 | Suno AI(Proプラン) |

こうした管理をしておくことで、重複登録や権利関係の混乱を未然に防ぐことができます。

さらにもう一点重要なのが、YouTube Content IDの扱いです。

複数サービスで同じ曲を登録すると、YouTube上で「二重の著作権主張」が発生することがあり、

これが収益の凍結やアカウント警告の原因になります。

Content IDは1つの配信代行に一元化するのが鉄則です。

まとめると、権利トラブルを避けるためのチェックポイントは以下の通りです。

- 1曲につき1サービスで配信する

- AI音源・画像ツールは商用利用OKのものを使用

- 登録履歴をリストで管理する

- Content IDは一元化する

この4つを守れば、安心して世界に音楽を届けることができます。

同じ曲を2つのサービスに出したら本当に止まりました(笑)!みんなも1曲1サービス、絶対守ってね!

海外リスナーに届けるためのコツ

AI音楽の魅力のひとつは、国境を越えて世界中のリスナーに聴いてもらえること。

しかし、「海外でも本当に聴かれるの?」「どうすれば届くの?」という疑問を持つ人も多いでしょう。

結論から言うと、配信設定とちょっとした工夫で海外リスナーに届く確率は大幅に上がります。

実際、ヌンちゃまさんの曲もインドネシア・ベトナム・ブラジルなど、

予想外の国で多数再生されています。

その理由は「AI音楽のジャンル特性」と「アルゴリズムの相性」にあります。

SpotifyやTikTokのレコメンドAIは、曲のジャンル・テンポ・雰囲気を解析して自動的に類似リスナーに届ける仕組みです。

つまり、ジャンルを明確に設定しておけば、

リスナーが言語の壁を越えてあなたの音楽に出会う確率が上がります。

では、どのような点を意識すれば海外リスナーに届くのか?

ヌンちゃまさんの実体験をもとに紹介します。

① 英語タイトル+短いサブタイトルを使う

日本語タイトルのみだと、Spotifyなどの海外アルゴリズムに拾われにくくなります。

「英語タイトル+日本語の補足」という形にすると、グローバルに認識されやすくなります。

- 例:〝夜風のカフェ〟→「Night Breeze – Lo-fi Cafe」

- 例:〝桜舞う道〟→「Sakura Path – Chill Piano」

タイトルの中にジャンル(Lo-fi、Chill、Pianoなど)を入れておくと、

検索・レコメンドで拾われる確率が上がります。

② サムネイル・ジャケットは「言語に頼らないデザイン」にする

海外では日本語が読めないリスナーが多いため、

文字よりもビジュアルで世界観を伝えるデザインが効果的です。

例えば、季節や感情を色で表現したり、抽象的な構図にすることで国を問わず魅力が伝わります。

「静かな夜」「優しい朝」「カフェの午後」などの情緒を

ビジュアルで描くとグローバルリスナーに刺さりやすいです。

③ 配信時間とリリース時期を意識する

意外と重要なのが、配信タイミングです。

海外向けにリリースするなら、日本時間の深夜〜早朝(現地の日中)に配信されるよう設定しておくと、

リスナーの目に留まりやすくなります。

SoundOnではリリース日を細かく指定できるため、

ターゲット国のタイムゾーンに合わせて公開するのがベストです。

④ 各国のトレンドに合わせたテーマ作り

国ごとに流行ジャンルは異なります。

たとえば、

- アメリカ:EDM・Trap系が主流

- ヨーロッパ:Chill・Ambient系が人気

- アジア:Lo-fi・Anime風・ピアノ系が伸びやすい

これらを意識してAI音源のプロンプトを調整するだけでも、再生率が大きく変わります。

特に「Lo-fi」「Relax」「Vibe」「Dream」「Study」などの英単語は

グローバルなSEOワードとして強力に機能します。

⑤ 国別の再生データを分析し、次の戦略に活かす

SoundOnの分析画面では、再生された国・回数・デバイスなどのデータが見られます。

これを参考に、次回の楽曲テーマを決めたり、

再生が多い国向けに英語や現地風のタイトルをつけると効果的です。

「分析して、合わせて、もう一度出す」

この繰り返しで海外リスナーへのリーチは確実に拡大します。

まとめると、海外リスナーに届けるためのポイントは以下の通りです。

- 英語タイトル+ジャンルワードを入れる

- 言語に依存しないジャケットデザイン

- リリース時間はターゲット国に合わせる

- 国ごとのトレンドに合わせた楽曲テーマ

- データを分析して次の配信に反映

これらを意識すれば、あなたのAI音楽は国境を越えて世界中の人々の耳に届くようになります。

「Sakura」ってつけただけで海外再生が一気に増えました!日本の情緒って、それだけで強いんです♪

まとめ|AI音楽配信で〝好き〟を世界に広げよう

この記事では、ヌンちゃまさんの実体験を通して、

AI音楽と配信代行を使った新時代の音楽ビジネスを紹介してきました。

かつてはレーベルやプロの力が必要だった音楽配信も、

今では個人がAIとスマホだけで世界へ発信できる時代です。

SoundOnのような無料サービスを使えば、初期費用ゼロで誰でも挑戦可能。

さらに収益還元率100%・AI音源対応という圧倒的な自由度があります。

そして何より、AI音楽の強みは「時間を資産に変えられる」こと。

あなたの1曲が、世界のどこかで誰かの動画に使われ、

気づいたら収益が積み上がっていく。

これは、まさにストック型の新しい音楽副業です。

ただ作って出すだけではなく、

〝誰に聴かせたいか〟〝どんなシーンで使われたいか〟を考えることで、

AI音楽は単なるデータから〝生きた音楽資産〟へと変わります。

あなたの音が、誰かの感情や日常を彩る。

その瞬間、音楽は〝副業〟ではなく〝自己表現〟に変わります。

まずは1曲、AIで作ってSoundOnに登録してみましょう。

きっと思っている以上に、世界はあなたの音を待っています。

【音楽知識ゼロでも神曲が作れる】AI作曲GPTs「ヌントーン」徹底解説

ヌンちゃまさんが開発・執筆したBrain教材

「【音楽知識ゼロでも神曲が作れる】たった2つの質問でイメージをプロンプト化GPTs」

では、Suno V4.5のポテンシャルを120%引き出すプロンプト作成ツール「ヌントーン」の全貌が明かされています。

- たった2問でOK!GPTが生成する「プロンプトの設計図」

- プロ仕様のSuno曲を誰でも生み出せる「ヌントーン」の全貌

- ガチャから卒業!AIに「狙って作らせる」新しい作曲の形

- 音楽知識ゼロ・作曲経験ゼロでもプロクオリティになる理由

- GPTによる自動構築×Sunoの高性能で「一発当たり曲」が量産可能に

- 自分の世界観を音で表現するための作曲革命

- 動画ジャンル×人気音楽ジャンル100選で収益化導線も提示

- 配信・プロモーション・マネタイズまで全部つながる特典群

- 音楽Discord・裏ワザ・タイムライン作成ツールなど豪華6特典

- 制作だけじゃない!事業・VTuber・企業活用まで可能性無限

ヌンちゃまさんのXでは、AI音楽×YouTubeの基礎や最新トレンドが学べます。

まだフォローしていない方は、ぜひフォローして情報収集に活用してください。

ヌンちゃまさんのXアカウントはこちら

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。