Brainメディア運営部です!

今回の記事では、〝AI活用×Web制作〟の専門家であるまさたさんに情報提供いただきました。

簡単に紹介をさせていただきます。

今回の記事では、Web制作現場で注目されている〝AI×コーディング〟の基礎と実践法を、具体例を交えて丁寧に解説していきます。

「ChatGPTを使えば、もうコーディングしなくていいんじゃない?」

そんな声を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

確かに、AIは強力なサポートツールです。

しかし、〝使い方〟を間違えれば、かえって作業時間を増やしてしまうこともあります。

「AIが自動でコードを書いてくれる」と期待して使ったものの、思い通りに動かず困った経験がある方も少なくありません。

そもそもAIは〝ゼロから1を生み出す魔法の道具〟ではなく、あくまで人間の作業を効率化する〝ビジネスパートナー〟です。

正しい知識と前提を持って使えば、あなたのコーディングは驚くほど加速します。

逆に言えば、基礎がないままAIに頼るのは、地図も持たずに旅に出るようなもの。

本記事では、AIでコーディングを効率化したいWeb制作者や学習者に向けて、

・AIを使う前に知っておくべき3つの前提

・やってはいけないNG活用例

・本当に効率が上がるおすすめの使い方6選

・質問や指示の出し方で精度が激変する理由

・初心者〜実務者別の活用ステップ論

といった内容をお届けしていきます。

今後のキャリアにおいて、AI活用は避けては通れません。

この記事を読むことで、ChatGPTを「扱える側」に立てるようになります。

〝使いこなせる人〟が、仕事を選べる時代が始まっています。

ぜひ最後まで読んで、今すぐ実践に活かしてください!

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。

目次

AIコーディングの基本を学ぶべき理由とは?

かつてWeb制作は〝手打ちで書いて覚える〟時代でした。

しかし今、ChatGPTの登場により、〝AIと一緒に作る〟という選択肢が急速に広がっています。

「効率よく学びたい」「実務ですぐ使いたい」そんな人にとって、AIは心強い味方になります。

ただし、正しく使いこなせている人は、まだごく一部。

本章では、なぜ今AIコーディングを学ぶべきなのか、その根本的な理由を3つの観点から掘り下げていきます。

なぜ今、AIを使ったコーディングが求められるのか

AIと聞くと、難しいイメージを持つ人も少なくありません。

ですが、現場の最前線では〝AIありき〟でタスクが進められるシーンが増えています。

たとえば、簡単なHTML構造をChatGPTに生成させたり、コードの意味を解析してもらったりといった活用は、もはや日常です。

「効率を上げたいけど、何から始めればいいか分からない」という状態で立ち止まっていると、現場とのスピード感にギャップが生まれます。

求められているのは、完璧なコード力ではなく、「AIをうまく使える柔軟性」です。

特にWeb制作の現場では、タスクの納期や複数案件を同時に抱えることも珍しくありません。

そういった中で、作業を早く・正確にこなすために、AIの補助は大きな武器になります。

また、クライアントの要望に対しても「AIを活用すれば即対応可能です」と言えるスキルは、信頼を生むポイントにもなります。

最小限の労力で最大のアウトプットを出す。それを実現する手段として、AIは最適なのです。

ここまでの内容を、シンプルに整理すると次のようになります。

- 現場ではすでにAI活用が前提になりつつある

- 求められているのは柔軟性であって、完璧なコード力ではない

- AIを使うことで、納期・品質の両立が可能になる

今の時代に合った成長曲線を描くためにも、AIを前提とした制作環境に慣れる必要があります。

〝作業効率化〟だけじゃないAI活用の本質

AIを使うメリットとして「効率化」はよく語られます。

ですが、その本質は〝学習の質と速度を引き上げること〟にあります。

たとえば、自分で理解できていないコードをAIに1行ずつ解説してもらう。

この行動だけでも、学習スピードは飛躍的にアップします。

また、初心者でも「何が分からないかが分からない」という状態を脱しやすくなります。

AIは、あなたの〝思考のパートナー〟として機能してくれます。

つまり、効率化はあくまで表面的なメリットで、本当の価値は〝理解の促進と定着〟です。

また、プロンプト(指示)を与えるスキルも自然と磨かれるため、論理的思考力も向上します。

実際に活用している人ほど、「AIを使うことで自分の思考も整理される」と感じています。

あらためて、ポイントを簡単にまとめておきます。

- AIは〝教えてくれる存在〟にもなり得る

- 効率化の先にある〝理解の深化〟こそが本質

- 質問力・思考力も副次的に鍛えられる

学びを加速させる存在としてAIを捉えると、コーディング学習の質が大きく変わります。

AIに仕事を奪われるのではなく、活かせる人が選ばれる

「AIに仕事を奪われる」そんな言葉を聞いて、不安を感じた方もいるかもしれません。

しかし現実は、その逆です。

AIを使いこなせる人こそ、これからの現場で求められる存在になっていきます。

AIに奪われる仕事とは、〝誰でもできる単純作業〟です。

一方で、AIを補助的に使いながら、人にしかできない判断や表現を加えられる人は重宝されます。

つまり、奪われるかどうかは〝立場の問題ではなく、使い方の問題〟なのです。

たとえばChatGPTで得たコードを、現場に合うように調整できる力。これがあるかどうかが分かれ道になります。

そして、早くからAIに慣れた人ほど、新しい環境にもスムーズに順応できる傾向があります。

今はまだ少数派でも、近い将来〝AIを使えないことがハンデになる〟時代が来るでしょう。

その前に、今から一歩を踏み出しておくことが、後の大きな差になります。

この話の内容を、少し整理しておきます。

- AIが奪うのは〝単純作業〟だけ

- 判断力や応用力は、AIでは代替できない

- 〝使いこなせる人〟になることが武器になる

技術よりも姿勢が問われる時代。そのスタートラインに立つためにも、AIとの共存力を磨いていきましょう。

AIに負けない人材ではなく、

AIを味方にできる人材になりましょう!

その意識が未来の仕事を大きく変えます。

AI×基礎スキルの掛け算が重要で、「AIコーダーになる6ステップ」を学べる記事です。実務に即活かせる具体的なロードマップとして参考になります。

AI時代で生き残る!Web制作者が今日から実践できる「AIスキルの武器化」6ステップ|ChatGPT・GPTs具体活用法も解説

AIに振り回されないための3つの前提知識

AIは便利で賢いツールですが、誤解したまま使うと〝振り回される〟存在にもなり得ます。

実際、「思った通りに答えてくれない」「逆に作業が増えた」と感じた経験がある人も多いはず。

その背景には、AIに対する〝誤った前提〟があることが少なくありません。

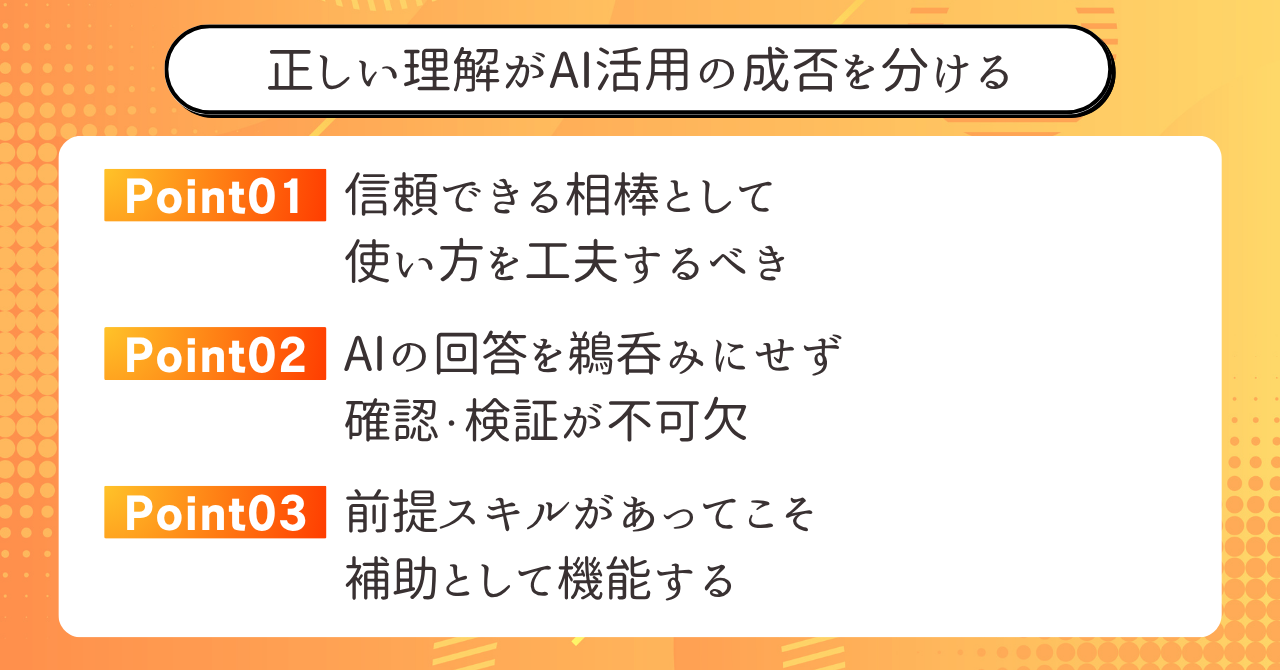

ここでは、AIを正しく使いこなすために必要な〝3つの前提知識〟を解説していきます。

この土台があるかどうかで、AIとの向き合い方が根本から変わります。

AIは〝魔法の道具〟ではなくビジネスパートナー

ChatGPTなどのAIは、まるで何でも答えてくれる〝魔法の道具〟のように感じるかもしれません。

しかし、実際にはあなたの投げかける質問や指示に依存する、極めて〝対話的な存在〟です。

つまり、AIは「どう使うか」で結果が変わるビジネスパートナー。

人と同じで、質問の仕方が雑であれば、曖昧な答えが返ってきます。

逆に、明確で具体的な指示をすれば、想像以上のアウトプットが得られることもあります。

たとえば「このコードがわかりません」だけではなく、

「このjQueryコードを初心者でもわかるように1行ずつ解説してください」と伝えるだけで、

より深く・的確な答えが返ってくるのです。

AIは人ではありませんが、信頼できるパートナーとして接する姿勢が求められます。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- AIは質問の質によって答えの質が変わる

- 雑な使い方をすれば、雑な結果が返ってくる

- 信頼できる相棒として扱う意識が重要

魔法のような正解を求めるのではなく、共に考える存在としてAIと接することが成果を生む第一歩です。

AIの出力は万能ではないという前提で使う

AIの回答を見て「これが正しいに違いない」と思ってしまうのは、初心者ほどありがちな落とし穴です。

ですが、実際にはAIが間違った情報を出力することは珍しくありません。

とくにコーディングでは、細かい文法ミスや、非推奨の書き方が紛れ込むケースもあります。

たとえば、CSSを自動生成させた際に「レイアウトが崩れる」「意図しない表示になる」といった経験はないでしょうか?

AIはあくまで〝補助〟であり、最終確認は人間が責任を持つ必要があります。

また、AIは学習データが最新でない場合も多く、

仕様変更されたライブラリなどの情報は、古い内容のまま出力されることもあります。

そのため、「AIが言っていたから」ではなく、「自分が確認したから大丈夫」と言える状態を目指しましょう。

ここまでの内容を、簡単にまとめてみます。

- AIの回答を〝正解〟と思い込まない

- 出力内容は必ず人の目でチェックする

- 最新情報を扱う場合は、AIより検索を優先する

〝AIに判断を委ねない〟という姿勢こそが、真の使いこなしの第一歩です。

ゼロから1を生むのではなく、1を10にするためのツール

AIに期待しすぎて「何でもやってくれるはず」と思ってしまうと、思わぬ落とし穴にはまります。

AIはゼロから何かを生み出すのではなく、あなたの持っている〝1〟を〝10〟に引き上げる補助ツールです。

たとえば、コーディングの基礎を知らない状態でAIに頼っても、出力されたコードの意味が理解できず、活かせません。

逆に、HTMLやCSSの基本が身についている人なら、AIを使うことで圧倒的に早く実装が進みます。

つまり、〝元になる知識〟があることが、AIを活かす絶対条件です。

また、指示を出す際も「こういう構造で作りたい」といった意図を明確に伝えるためには、最低限の設計力が必要です。

AIは想像以上に優秀ですが、相手を活かすのは〝使い手次第〟なのです。

この話の要点を、以下にまとめます。

- AIは〝補助〟であり、基礎知識がなければ活かせない

- ゼロに何をかけてもゼロ。前提スキルが重要

- 活かせる人は、自分の意思と設計力を持って使っている

AI任せにするのではなく、あくまで〝自分が主役〟であり続けることが、賢い使い方です。

AIは〝使える人〟の武器になる。

だからこそ、使われる側に回らない意識が大切です!

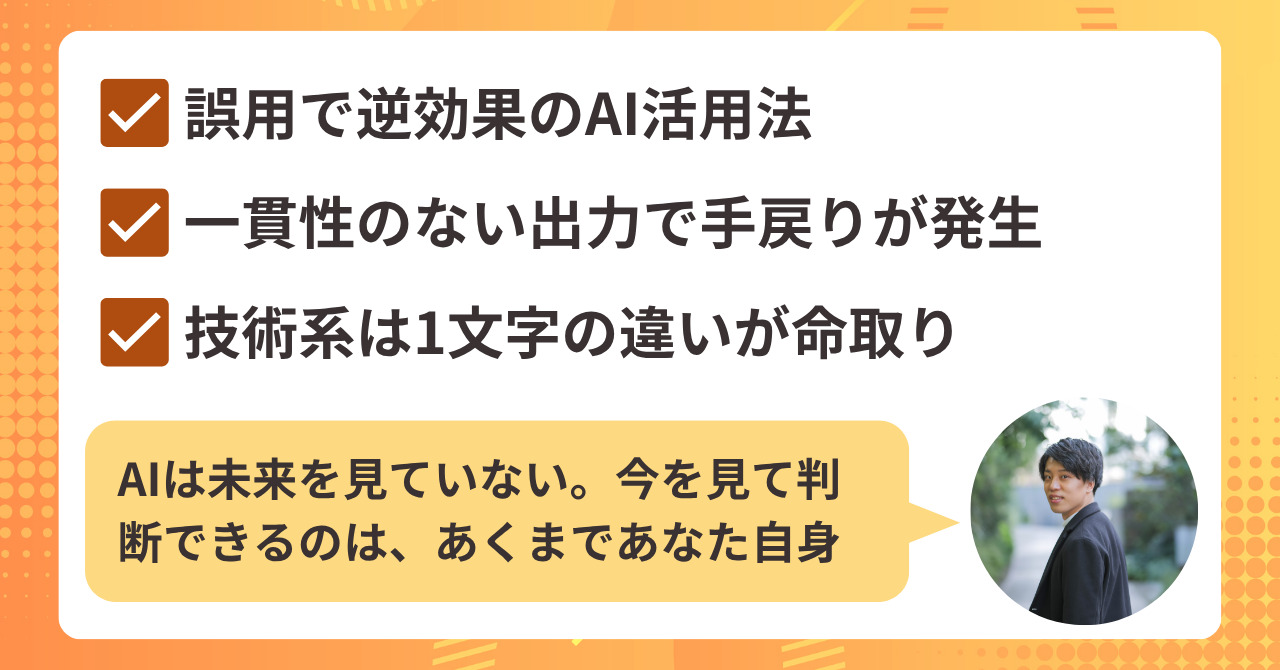

AIの誤用が引き起こす作業効率の逆転現象

「AIを使えば効率が上がる」と信じて導入したのに、なぜか逆に時間がかかる。そんな経験はありませんか?

その原因は、多くの場合〝使い方のミス〟にあります。

AIは正しく使えば武器になる一方で、誤った使い方をすれば〝足を引っ張る存在〟にもなり得るのです。

この章では、ありがちなAI誤用の例と、それがどのように作業効率を下げてしまうのかを解説します。

「AIに頼れば楽になる」という思い込みから抜け出し、正しい活用法への一歩を踏み出しましょう。

CSSの自動生成が非効率になる理由

AIにCSSのコードを書かせると、一見便利に思えます。

しかし、現場では「結局ほぼ全部書き直しになった」「クラス名がわかりづらい」など、トラブルも少なくありません。

なぜなら、AIは〝意味を考慮せずに見た目だけ〟でコードを書く傾向があるからです。

たとえば、特定の幅に合わせてレスポンシブ対応をお願いしたつもりが、メディアクエリが適切に組まれておらず、スマホで崩れる。

あるいは、命名ルールが一貫性に欠けており、後から自分で整理する羽目になる。

「手間が減ると思って使ったのに、かえって修正の工数が増えた」。これはAI誤用の典型パターンです。

そもそもCSSは、設計思想と全体の構成を前提に組み立てるもの。

AIはそこまで考慮できないため、使う側が明確な意図とルールを提示する必要があります。

この問題を防ぐためのポイントをまとめると、以下の通りです。

- 設計方針やクラス命名規則を明示して指示する

- 部分生成で小さくテストし、全体に反映させない

- 確認と修正前提で取り込むマインドが必要

「全部任せよう」は危険信号。設計力を持って使うことで、ようやくAIの力が活きます。

ChatGPTの回答をそのまま信じるリスク

ChatGPTの出力結果を見ると、あまりに自然で正しそうに見えるため、ついそのまま採用してしまうことがあります。

しかし、それは非常に危険な行動です。

なぜなら、ChatGPTは〝正しさ〟よりも〝もっともらしさ〟を優先して文章を生成するからです。

つまり、あたかも正解のように見えて、実際は誤りというケースが頻発するのです。

特にプログラミングや技術系の情報では、1文字の違いで重大なエラーに繋がることもあります。

たとえば、非推奨となった記述方法を提案されたり、古い仕様のコードが出力されたりすることも。

それを「AIが言ってたから」と無批判に使うのは、まさに〝事故待ち〟の状態です。

重要なのは、AIの回答に「これは正しいのか?」と疑いを持って接する姿勢です。

参考情報としては優秀でも、判断は必ず自分の手で行いましょう。

このパートの要点を箇条書きで振り返ります。

- ChatGPTはもっともらしく話すのが得意なだけ

- 技術系の出力は必ず検証と検索が必要

- 信じる前に疑う姿勢が、安全で賢い使い方

AIを信じるのではなく、自分を信じるための〝裏取り〟が、プロとしての責任につながります。

最新情報をAIに頼ってはいけない理由

AIがどんなに便利でも、学習データは〝過去〟の情報に基づいています。

つまり、ChatGPTは現時点のトレンドや仕様変更を把握していない可能性があるということ。

たとえば、Web技術の世界ではフレームワークやライブラリが数ヶ月単位で進化していきます。

そうした変化にAIは追いつけていないことも珍しくありません。

それなのに「AIがこう言ってたから」でコードを書いてしまうと、エラーや警告の原因になります。

また、サポートが終了したAPIを平気で提案してくることもあるため、最新の公式ドキュメント確認は不可欠です。

これはAIがダメという話ではなく、あくまで特性を理解して使うべきという話です。

「信頼して丸投げ」ではなく、「参考にしつつ、自分で調べて確かめる」

このバランス感覚が、AI時代のリテラシーになります。

ここでのポイントは以下の通りです。

- AIは今この瞬間の情報には対応していない

- 技術系はドキュメント確認と併用が鉄則

- 最新情報だけは人間がカバーすべき領域

AIを活かすために必要なのは、「どこまで任せて、どこから自分が責任を持つか」という線引き力です。

AIは未来を見ていない。

今を見て判断できるのは、あくまで〝あなた自身〟なんです!

AIを正しく扱うために、「AIの出力は必ず人間が確認すべき」という前提を整理してくれる記事で、リテラシー向上に不可欠です。

Web制作はAIに任せる時代へ|HTML・CSSも自動化!駆け出しでも収入が増えるAI活用術とは?

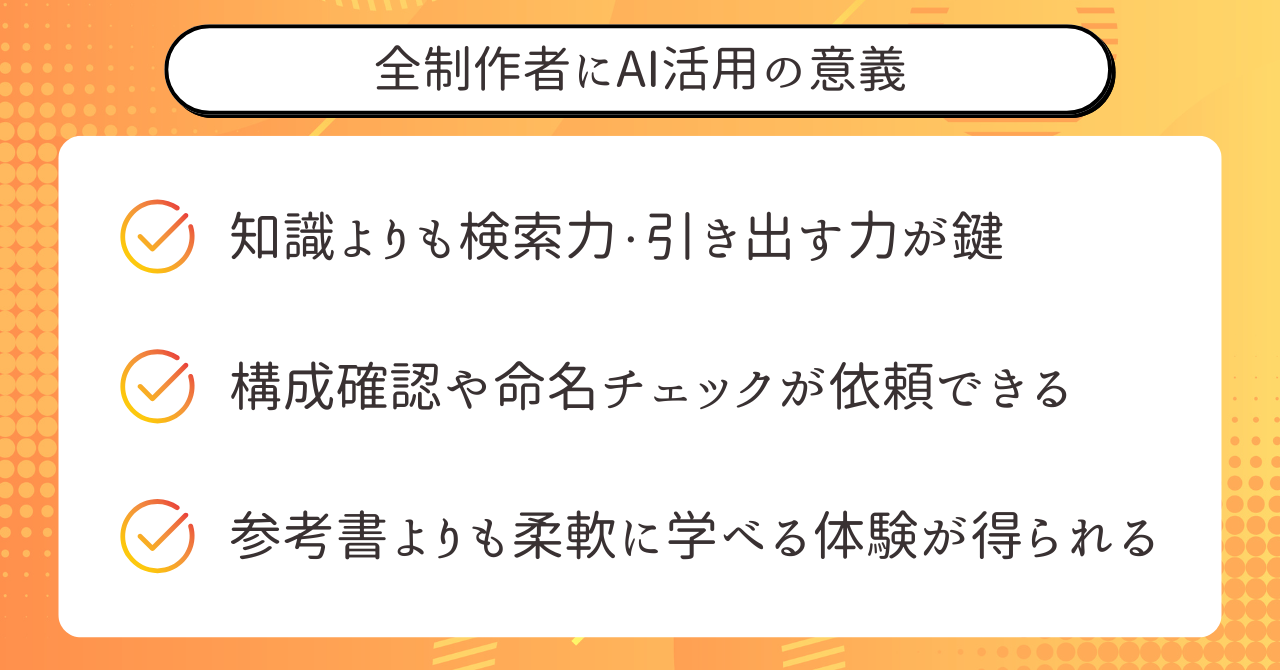

誰がAIを活用すべきか?Web制作者のための指針

「AIって、エンジニアが使うものでしょ?」

そんなふうに思っている人も多いかもしれません。

ですが実は、コーディングに関わるすべての人にとって、AIは大きな武器になり得ます。

スキルレベルを問わず、「使いこなす意識」こそが差を生むポイントなのです。

この章では、どんな立場の人がどのようにAIを活用できるのか、具体的な指針を3つの立場から解説していきます。

コードを書くすべての人に活用の余地がある

フロントエンドでもバックエンドでも、コードを書く以上、AIの恩恵を受けない手はありません。

なぜなら、ChatGPTは単なるコピペ製造機ではなく、「考える時間を短縮するツール」だからです。

たとえば、「この処理、もっとスマートに書けないか?」と悩んだとき。

ChatGPTに「このコードを短く書き直して」と聞くだけで、複数の提案がもらえます。

つまり、AIは技術的な壁にぶつかったときの〝補助ブレーン〟として活用できるのです。

また、正規表現や配列の扱いなど、ググってもわかりづらい箇所をサポートさせるのも効果的です。

経験年数が長くても、全てを記憶している人はいません。

だからこそ、記憶よりも「引き出す力」が重視される今、AIは頼れる存在です。

- どんなスキルレベルでも時間短縮に繋がる

- 思考補助やコード改善にも効果的

- 「考える時間」を他に回せるのが最大の強み

ベテランだからこそ、AIを使いこなすことで「効率的な進化」が実現します。

品質管理を担うディレクターにも有益な視点

コードを書かないディレクターや進行管理者も、AIを活用することで仕事の質を高めることができます。

たとえば、出力されたコードの構造が正しいか、命名規則が統一されているか。

こうしたチェックをChatGPTに依頼することで、客観的なレビューを受けることが可能です。

また、「このページはHTMLでどんな構成になる?」といった要望にも、AIは的確に応えてくれます。

これにより、制作者との認識のズレを防ぎ、無駄な修正を減らすことができます。

さらに、コーディングの知識が浅いディレクターであっても、AIの助けを借りれば会話の精度が一気に上がります。

プロジェクトのスムーズな進行と品質担保に、AIは新たな〝右腕〟となるのです。

- AIによるコードレビューが可能

- 仕様共有の精度が格段に上がる

- 非エンジニアにも「わかる力」をもたらす

現場の理解者として、AIを活用するディレクターはチーム全体の質を底上げできます。

HTMLやCSSを学習中の人こそ取り入れるべき

初心者にとってAIは、参考書よりもリアルタイムで助けてくれる〝マンツーマン講師〟のような存在です。

「このタグの意味がわかりません」

「Flexboxってどういう仕組みですか?」

そんな質問に対して、ChatGPTはわかりやすく、何度でも説明してくれます。

しかも、答えを待つ必要もなく、追加質問もすぐにできる。

この利便性は、独学において大きな強みとなります。

また、コードの添削や改善提案も可能なので、「なんとなく書けたけど不安」という時の不安解消にも最適です。

勉強中に行き詰まったときの〝突破口〟として、AIを味方につけましょう。

- 独学者にとっての最高の質問相手になる

- 理解の補助+実践への接続をサポート

- ミスの修正や改善案ももらえる安心感

学びを止めずに前に進むために、AIとの対話を日常に組み込んでいきましょう。

どんな立場でも「使える力」は身につけられます。

AIを〝使う癖〟が、未来の選択肢を広げますよ!

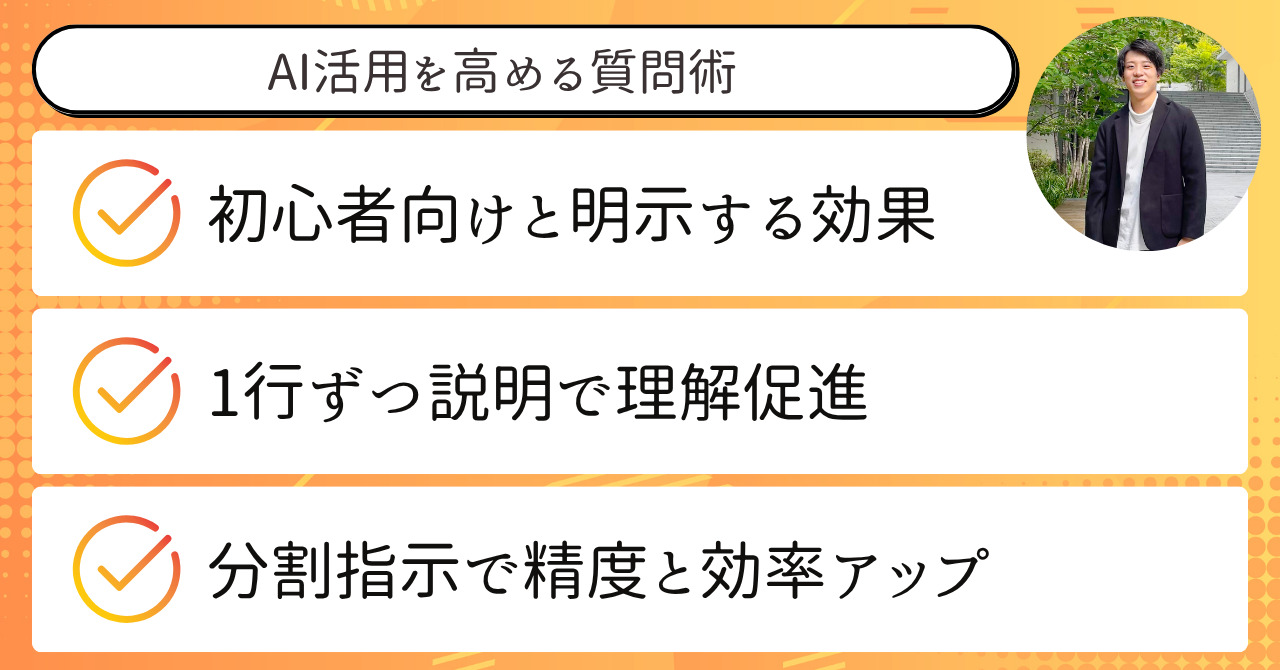

AIの精度を引き出すための〝質問・指示〟の出し方

ChatGPTは優秀なパートナーですが、すべてを理解してくれる〝エスパー〟ではありません。

思った通りの答えが返ってこない原因は、ほとんどが〝指示の曖昧さ〟にあります。

つまり、良い答えを引き出せるかどうかは、質問や指示の出し方にかかっているのです。

この章では、AIの精度を大きく引き上げるために必要な〝3つの質問術〟を紹介します。

どれも今すぐ実践できる具体的なテクニックなので、ぜひ習慣化してみてください。

初心者向けと明示するだけで答えが変わる

ChatGPTは、指示文の〝前提条件〟をかなり重視して動きます。

たとえば、単に「このコードの意味を教えて」と聞いた場合、

中級者レベルを想定した説明が返ってくることがあります。

しかし、「初心者でもわかるように」と明示するだけで、

一気にハードルを下げた解説に変化するのです。

言い換えれば、相手に合わせたトーンで返答するよう設計されているということ。

これは学習中の人にとって、非常に大きな武器になります。

「小学生でもわかるように」「非エンジニア向けに」など、レベル指定を工夫するだけで、

ぐっと理解しやすい情報に変換してもらえるのです。

- 「初心者向け」と一言添えるだけで出力の質が変わる

- トーン・用語・文脈がやさしくなる

- 対象者を指定することが最大のチューニング術

1行ずつの説明を求めると理解しやすい

長いコードや複雑な記述をそのまま出されると、初心者は途中で思考停止してしまいがちです。

そんな時に有効なのが、「1行ずつ説明してください」という依頼。

ChatGPTはこのリクエストに非常に忠実で、

「この1行は◯◯を定義しています」「この2行目では〜を指定しています」と、

まるで先生のように丁寧に解説してくれます。

しかも、分からない箇所に対して「この意味をもう少し詳しく教えて」と追加で聞いてもOK。

これは、書籍や検索では得られない〝対話型の強み〟です。

とくに「何となく分かったつもり」を排除するのに効果的な方法といえます。

- 1行ごとに噛み砕いた説明が返ってくる

- ピンポイントで再質問もしやすい

- 流し読みせず、理解しながら読み進められる

一気に頼まず、指示を分けて伝えるのがコツ

「これ全部やって」と丸投げしても、AIはうまく応えてくれません。

それどころか、意図とズレた長文が返ってくることもあります。

こうしたトラブルを防ぐには、1つずつ小分けにして依頼するのが鉄則です。

たとえば、「このHTMLにCSSをつけてください」ではなく、

「このボタンにホバーアニメーションだけ追加してください」と伝えることで、

より精度の高い回答が返ってきます。

一問一答形式でやりとりを積み重ねると、結果として完成度の高い成果が得られるのです。

また、分けて伝えることで内容の確認もしやすく、修正の手戻りも防げます。

- 一括で頼むと精度が下がりやすい

- 「一つずつ」が理解・品質両方に効果的

- 確認・微調整しながら進められる安心感

AIへの指示は、細かければ細かいほど◎!

〝雑なお願い〟ほど、もったいないことはないですよ〜!

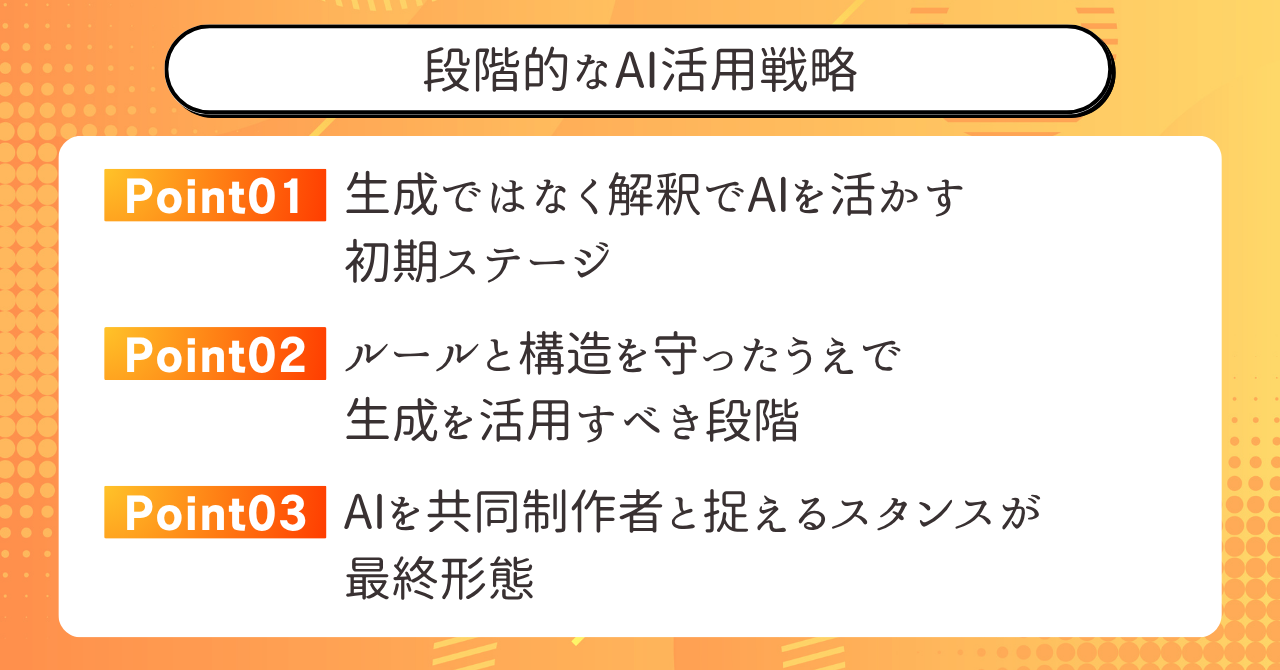

AIの活用フェーズは段階的にステップアップしよう

AIをコーディングに活かす方法は1つではありません。

重要なのは、「自分の今のレベルに合った使い方」をすることです。

最初からすべてを任せようとしても、逆に混乱してしまうことがあります。

この章では、AI活用を3段階に分けて解説し、それぞれのフェーズで何を意識すべきかを具体的に紹介します。

無理なくステップアップすることで、AIとの信頼関係も深まり、使いこなす力が養われていきます。

基礎スキルがあればコード解釈から始めよう

HTMLやCSSの基本がわかるようになったら、次のステップは〝コードの意味を読み解く力〟です。

このフェーズでChatGPTを使う最大の利点は、「補足説明の手間を省けること」。

たとえば、他人の書いたコードや教材のサンプルをそのまま貼り付けて、「この意味を解説して」と依頼すれば、

具体例や関連知識まで含めて、丁寧に解説してくれます。

独学では難しい「理解したつもり」を排除しやすくなるのが、大きなメリットです。

また、コードの流れを視覚化してもらうように依頼することで、頭の中で整理されやすくなります。

この段階で大切なのは、「生成させる」よりも「理解に使う」姿勢です。

- コードの意味をAIに解説させて補完する

- 分からない部分だけをピンポイントで聞く

- 全体の流れ・意図を掴む訓練として有効

一貫性のある設計ができたら生成機能も活用

次のステップは、「コードを書くスピードを上げたい」「繰り返し作業を減らしたい」という目的でAIを使う段階です。

ここで活躍するのが、ChatGPTのコード自動生成機能。

ただし、闇雲に使うのではなく、「設計をしっかり固めたうえでの部分生成」に活用するのがポイントです。

レイアウトの構成や命名規則が決まっていれば、生成されたコードとの整合性も取りやすくなります。

このとき、複数パターンを出してもらうことで、発想の広がりや改善ヒントにもつながります。

AIを〝効率化ツール〟として捉えつつも、自分のルールや設計に基づいた使い方を意識しましょう。

- 自分で設計できることが前提条件

- 部分生成で修正コストを抑える

- 構造の一貫性を保ったまま作業が進められる

ツールに振り回されない判断力が求められる

最終段階で求められるのは、「AIに使われるのではなく、使いこなす」というスタンスです。

つまり、AIを盲信せず、「これは適切か?」「正しいか?」と判断しながら活用する力が必要になります。

特にコード生成においては、動作確認や仕様への適合チェックが不可欠です。

そのためには、AIの得意・不得意を理解し、どこを任せてどこを自分で担うかを決めておくことが重要です。

また、誤情報が混ざることを前提に使う意識も必要です。

そうすることで、AIと人間のベストな役割分担が見えてきます。

この段階に到達すると、AIは単なるアシスタントではなく、〝共同制作者〟として機能するようになります。

- すべてを鵜呑みにせず、検証を前提とする

- 依存ではなく、協働という意識を持つ

- 自分の責任で判断し、最終品質を守る

「任せすぎ」より「使いこなし」。

AIとの距離感を自分で決められる人が、強くなるんです!

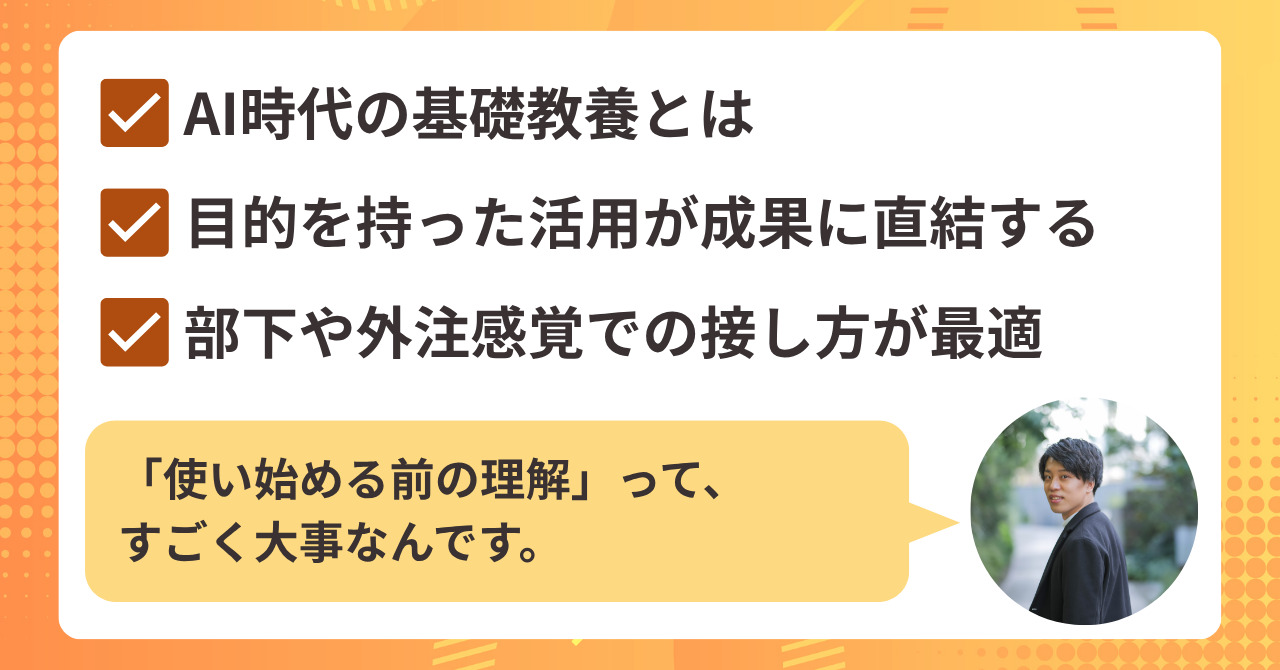

これからのWeb制作者が持つべきAIリテラシー

AIが日常業務に自然と組み込まれていくこれからの時代、

Web制作者に求められるスキルは〝ツールの使い方〟ではなく、〝正しく使いこなす力〟です。

つまり、AIリテラシーは今後の制作現場における基礎教養とも言えるのです。

この章では、「AIと付き合っていくための3つの基本姿勢」を紹介します。

これらを意識することで、技術だけでなく〝信頼される制作者〟への一歩を踏み出せるようになります。

AIは使いこなせる人の味方になる

AIは、自動で何かをやってくれる便利な道具ではありません。

むしろ、「正しい問いを投げかけられる人」だけが、その恩恵を最大限に受け取ることができます。

ChatGPTでいうなら、「何をどう聞くか?」が答えの質を大きく左右します。

つまり、AIは誰にでも平等な力を与えるのではなく、

〝考えながら使える人〟だけが武器として使えるのです。

この視点を持てるかどうかで、AIへの接し方が変わってきます。

「便利そうだから使う」ではなく、「目的を明確にして活用する」が本質です。

そしてこの習慣は、ツールが変わってもずっと役に立ちます。

- AIは使い方次第で成果が変わる

- 目的意識が明確な人だけが真の活用者

- 〝問いの精度〟が答えの質を決める

〝人と働く感覚〟でAIと接するのが正解

AIを便利な道具と考えているうちは、使いこなすことは難しいです。

むしろ「部下と一緒に仕事をしている」「外部パートナーに頼む」くらいの距離感で扱う方が、関係がうまくいきます。

なぜなら、AIは完璧ではなく、ヒントをもとに動いているからです。

雑なお願いでは雑な返答になり、丁寧な依頼には丁寧な返答を返してくれる。

つまり、相手(=AI)の性格や特性を理解し、状況に応じた指示を出すことが大切なのです。

このように接していくことで、ただのツールではなく、

共に仕事をする〝パートナー〟としての関係性が築けていきます。

- 人間と接するように、丁寧に指示するのが基本

- 良い問い・丁寧な依頼が精度を上げる

- AIはパートナーという意識で向き合う

成果を出す人は、正しい前提知識から始めている

AI活用がうまくいく人の共通点は、「いきなり使い始めない」ことです。

まずは〝AIとは何か〟〝できることとできないこと〟をしっかり理解しています。

この前提があるからこそ、的確な指示が出せて、無駄なトライ&エラーも減るのです。

とくにWeb制作では、技術的な正確性が問われる場面も多く、前提知識の差が成果に直結します。

「なぜこのコードが必要か」「どういう意図で出力されているのか」など、

背景を理解しながら進められる人は、AIの提案を適切に評価できます。

その結果、アウトプットの質も自然と高くなるのです。

- AIを使う前に、基本的な理解を持つことが重要

- 知識があるからこそ、判断と選別ができる

- 成果に直結するのは、使い方よりも「考え方」

「使い始める前の理解」って、すごく大事なんです。

AIを育てるのは、あなた自身の〝問いの力〟ですよ!

AIは魔法の道具ではなく「思考の助け」、発信力や判断力が鍛えられる存在であることを実例と共に示してくれる内容です。

【AI×Web制作】未経験でも月30万→100万稼げる!初心者向けAI活用ロードマップ完全ガイド

まとめ:AIを味方につけることで、Web制作の未来が広がる

AIコーディングは、単なる作業効率化にとどまりません。

自分の思考を加速し、技術力を補い、視野を広げてくれる〝共創ツール〟です。

しかし、それを使いこなせるかどうかは、前提知識と使い方次第。

「魔法のようなツール」として頼るのではなく、

「意図をもって、目的に応じて活用する」姿勢が求められます。

今回ご紹介したように、

- AIの得意不得意を知り、振り回されない前提知識

- 活用NGパターンと精度を引き出す質問術

- レベルに応じた段階的ステップ

これらを意識することで、誰でもAIとの距離を縮めていくことができます。

特にWeb制作者にとって、AIは「脅威」ではなく「味方」です。

自分の武器にできれば、時間・品質・提案力のすべてが底上げされます。

そして、こうしたリテラシーを身につけた人から、

「AI時代に選ばれる人材」へと進化していくのです。

まずは1つ、「いつもなら検索していた内容」を、ChatGPTに聞いてみる。

その一歩が、あなたの制作環境をガラリと変えるスタートになります。

AIとの共創に、ぜひ今日から踏み出してみてください。

【今日から時短可能!実務で使えるAIスキルが身につく】実践型AIコーディング講座

まさたさんのBrain「【今日から時短可能!実務で使えるAIスキルが身につく】実践型AIコーディング講座」では、センス不要、事前知識なしでも実務で使えるAIスキルを身に付けるためのノウハウが詰まっています。

- コーディングの〝面倒〟をAIに丸投げする方法

- AIスキルは“自動化・仕組み化”の究極スキルだった

- タイピング最下位でも3倍速で納品できた方法

- 「質問が怖い…」から解放されるAI活用の秘密

- ChatGPTでエラー解決が一瞬になる仕組みとは

- コードストック不要|忙しい人がAIで時短できる理由

- コーディングがAI外注で終わる時代|どう使えばいい?

- 知らないと損する“AIコーディング”時代の生き方とは

まさたさんのXでは、AI×WEB制作の基礎が学べます。

フォローしていない方は、ぜひフォローして発信をチェックしてください。

まさたさんのXはこちら。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。