Brainメディア運営部です!

〝発信を続けているのに、なぜか伸び悩む〟

〝一時はバズったのに、今はまったく反応がない〟

そう感じたことがあるなら、原因は「やり方」ではなく〝考え方〟にあるかもしれない。

結論から言えば、発信者として〝長く稼ぎ続ける〟には、その場限りのノウハウではなく〝寿命を伸ばす仕組み〟が必要だ。

なぜなら、プラットフォームの仕様は突然変わり、コンテンツの流行も目まぐるしく入れ替わる。

〝今うまくいっている〟だけでは、1年後も同じ成果を出せるとは限らない。

たとえ成果が出ていたとしても、その基盤が変化に弱ければ、一瞬で消えてしまう。

実際、多くの発信者が〝過去の成功体験〟に執着したまま、変化に対応できずに消えていった。

反対に、稼げている間から〝次の土台〟を仕込んでいた人たちは、環境が変わっても収益を保ち、成長を続けている。

つまり、必要なのは〝時代に合わせて進化する視点〟と〝信頼を積み上げる行動〟だ。

これは一部の特別な人だけの話ではなく、誰でも意識と行動を変えれば身につけられる。

本記事では、発信者として〝短命で終わらない〟ために必要な5つの考え方と習慣を、具体的な実例とともに紹介していく。

今のうちに軌道修正できれば、数年後も第一線で活躍し続けることは十分可能だ。

目次

〝発信者は短命〟が常識になった理由とは?

結論から言えば、発信者の多くが〝長く稼ぎ続けられない〟のは、そもそも長期的に発信を続ける前提で設計されていないからだ。

発信を始める人の多くは、短期間で成果を出すことだけに意識が向きがちだ。

一方で、実際に何年も成果を出し続けている発信者は、最初から〝仕組み化〟や〝視点の切り替え〟を前提に動いている。

つまり、長く生き残る人ほど「消耗せず続けるための設計思想」を持っている。

本章では、なぜ発信者の多くが短命で終わってしまうのか、その背景と構造を分解していく。

これを理解すれば、自分の発信を〝長期的に伸ばせる構造〟に変えるヒントが見えてくるはずだ。

なぜ多くの発信者は〝短期で消える〟のか?

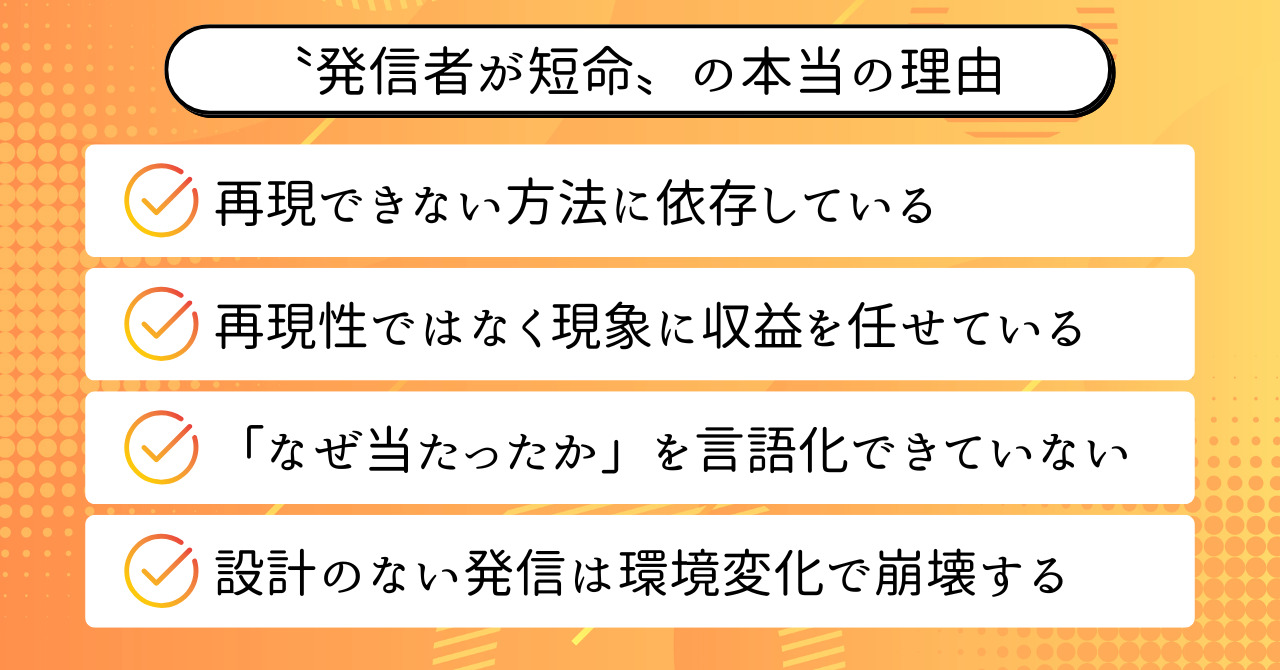

結論から言えば、発信者が短命で終わる一番の理由は〝再現性のない方法〟に依存しているからだ。

最初に少しバズった。

フォロワーが一気に増えた。

だが、それ以降、何をやっても伸びなくなった。

そんな経験を持つ人は少なくない。

それは、当たった理由が明確でなく、〝戦略の設計〟が存在していないからである。

たとえば、SNSで一時的に話題になった投稿や、たまたまヒットした商品紹介。

それを再現しようとしても、同じやり方では反応が取れなくなる。

なぜなら、〝戦略ではなく現象〟に依存しているからだ。

この章で押さえるべきポイントは以下の3つ。

- 〝一発屋〟の成功体験は再現性がない

- 再現性がなければ、変化に対応できない

- 仕組みがない発信は、環境変化とともに終わる

どれだけ努力しても、構造的に〝続かない発信〟をしているなら結果は出続けない。

最初の成功に安心せず、「なぜ当たったか」を言語化しない限り、同じ現象は二度と起きない。

「うまくいかなくなる人」の共通点とは?

うまくいっていたはずの発信が、気づけば止まっている。

その共通点は〝変化できなかった〟ことにある。

結論から言えば、失速する人の多くは、「一度うまくいった方法」に固執しすぎる。

過去のやり方を今も繰り返すことが、安全だと思い込んでいるからだ。

たとえば、ある方法で月収100万円を達成した人がいる。

その後も同じ切り口・同じ媒体・同じテンションで発信し続ける。

だが時代は変わる。

媒体の仕様も、視聴者の関心も、あっという間に変わっていく。

この章で押さえるべきポイントは以下の3つ。

- 〝過去の成功〟に縛られると変化を拒むようになる

- 変化を拒んだ結果、手詰まりになりやすい

- 継続して成果を出す人は、常に前提を疑い続けている

発信の世界では、「今の正解」が「明日の不正解」になる。

柔軟に更新できる人だけが、変化の波を乗りこなせる。

発信に〝寿命設計〟を持てているか?

発信者として長く稼ぎ続ける人に共通しているのは、スタート時点から〝寿命を意識した構造〟を組んでいることだ。

単発のヒットを狙うのではなく、「続けられる前提」で仕組みを整える。

これがあるかないかで、3年後の未来はまったく違ってくる。

たとえば、ある人は動画を出すたびに売上が立つ。

だが、それは「毎回気合で乗り切っている」だけ。

一方で、もう一人は「動画を出さなくても売れ続ける構造」を設計している。

これが〝設計〟と〝根性〟の違いだ。

この章で押さえるべきポイントは以下の3つ。

- 短期成果ではなく、長期視点で発信を設計している

- 投稿が止まっても収益が続くように設計されている

- 時代が変わっても応用できる〝思想〟と〝型〟を持っている

一度立ち止まって考えてみてほしい。

今のあなたの発信は、「この先も続けられるか?」

そう問いかけることが、発信者の寿命を大きく左右する。

なぜ、稼げてるうちに次を始める人が勝つのか?

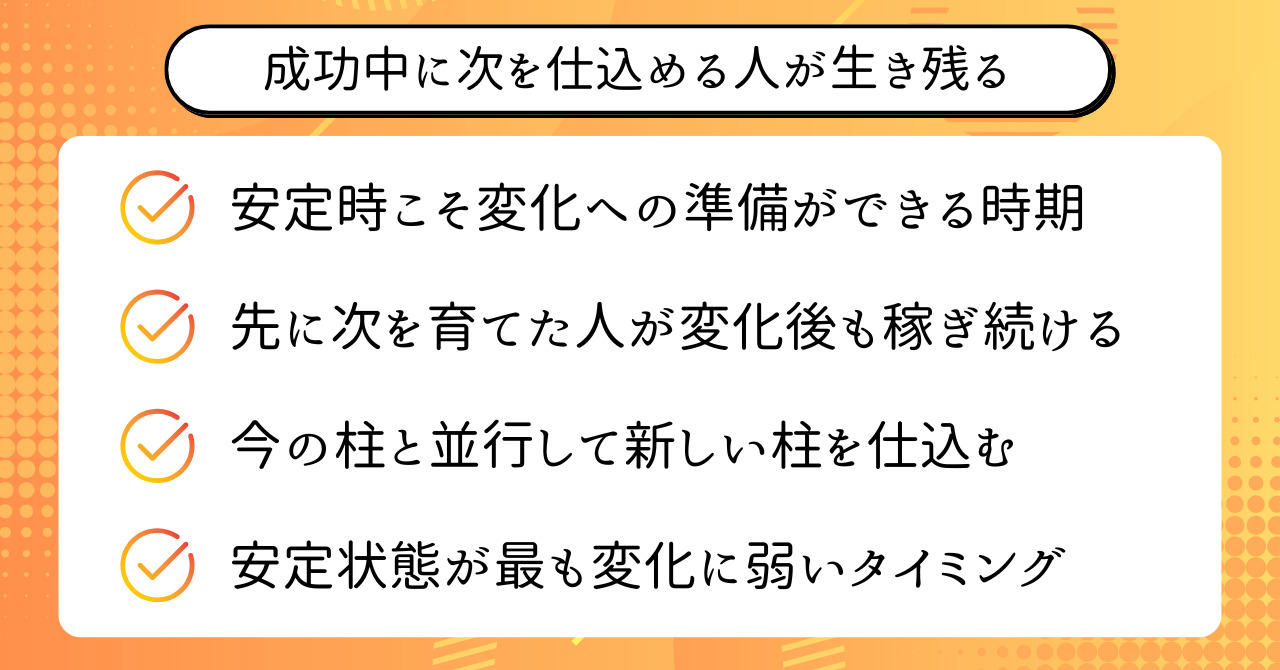

結論から言えば、〝安定しているときに次の一手を打てる人〟だけが、発信者として長く生き残る。

理由はシンプルで、変化は〝成功している今〟にも容赦なく訪れるからだ。

伸びているうちは誰でも油断する。

だが、そこで手を止めた瞬間、外の環境は静かに、確実に変わり始めている。

次の波が来たときに乗れるかどうかは、先に準備していたかで決まる。

多くの人は、「収益が落ちてから」次を探し始める。

しかしその時点では、すでにチャンスは縮小し始めている。

長期的に稼ぎ続けている発信者は、稼げている時期ほど、次の柱を育てている。

この章では、なぜ〝伸びている時こそ動く〟ことが重要なのか、そして実際に何をすべきかを具体的に紐解いていく。

「安定してる今こそ動けるか」が分かれ道

結論から言うと、〝伸びている今〟に手を打てるかが、発信者としての寿命を大きく左右する。

多くの発信者は、安定した状態にあると現状維持を選んでしまう。

しかし、今が安定しているということは、それだけ〝変化のリスクが潜んでいる〟ということでもある。

たとえば、あるジャンルの情報発信で月100万円を安定的に稼げていたとする。

成果が出ている今こそ、新しい媒体を始めたり、別のテーマに着手する絶好のタイミングだ。

ところが多くの人は、今の成果に満足して動かない。

そして1年後、市場のルールが変わったときに対応できず、収益がゼロに近づいていく。

この章で押さえるべきポイントは以下の3つ。

- 〝稼げている今〟に手を打てる人が長く続く

- 変化は稼げている時期にも突然やってくる

- 今の成果に安住せず、〝次の柱〟を同時に育てるべき

「今、動く理由がない」と感じるときこそが、実は最大のチャンスなのだ。

将来の安定は、〝稼げている時期の準備〟によってしか得られない。

Google変動を予期していた人たちの具体行動

検索エンジンのアルゴリズム変動は、個人発信者のビジネスを根底から揺るがす。

それを〝事前に察知して動けた人〟だけが生き残っている。

たとえば、かつて個人ブログが主流だった時代、検索流入に依存して月数百万円を稼いでいた発信者は多かった。

だが、Googleが大規模なアップデートを繰り返し、信頼性の低いサイトが順位から弾かれるようになった。

ここで淘汰された人と、生き残った人の違いはただ一つ。

〝アップデート前から、次の媒体に着手していたか〟どうかだ。

動画配信を始めていた人、広告運用に切り替えていた人、コミュニティ型の収益導線を育てていた人。

彼らは、検索流入がゼロになっても新たな収益源で生き延びた。

むしろ、時代の変化をきっかけに事業が拡大しているケースすらある。

この章で押さえるべきポイントは以下の3つ。

- 環境の変化は〝予兆〟として現れる

- 兆候を感じたらすぐ動いた人が勝つ

- 複数の収益媒体を持っている人は、1つが崩れても生き残れる

変化の予兆は、いつも〝突然のように見えて、実は事前にあった〟という事実を忘れてはいけない。

本当に強い発信者は、その兆しを掴み、動き出すスピードが圧倒的に速い。

キャッチアップ力が〝収入の柱〟を増やす

結論から言えば、〝情報に敏感であること〟は、収入の分散化に直結する。

発信者にとっての武器は、発信内容そのものだけではない。

変化に気づく「視点」や、新しい手法を試す「柔軟さ」こそが、安定した収入の核になる。

たとえば、発信内容が一貫していても、伝える媒体を変えるだけで反応率が大きく変わる。

また、新しいツールを取り入れることで、業務効率が倍になり、継続力を維持できる。

どれだけ素晴らしいノウハウを持っていても、古い方法でしか届けられなければ、届く範囲も限られてしまう。

この章で押さえるべきポイントは以下の3つ。

- 情報をキャッチアップする習慣が、変化への適応力を高める

- 新しい媒体やフォーマットへの移行が、収入の柱を増やす

- 複数の柱を持つことで、どれかが崩れても持ちこたえられる

「今のままでいい」と思った瞬間に、変化へのアンテナは鈍くなる。

だが、常に目を外に向けている人は、環境に左右されない〝軸のある発信〟を築ける。

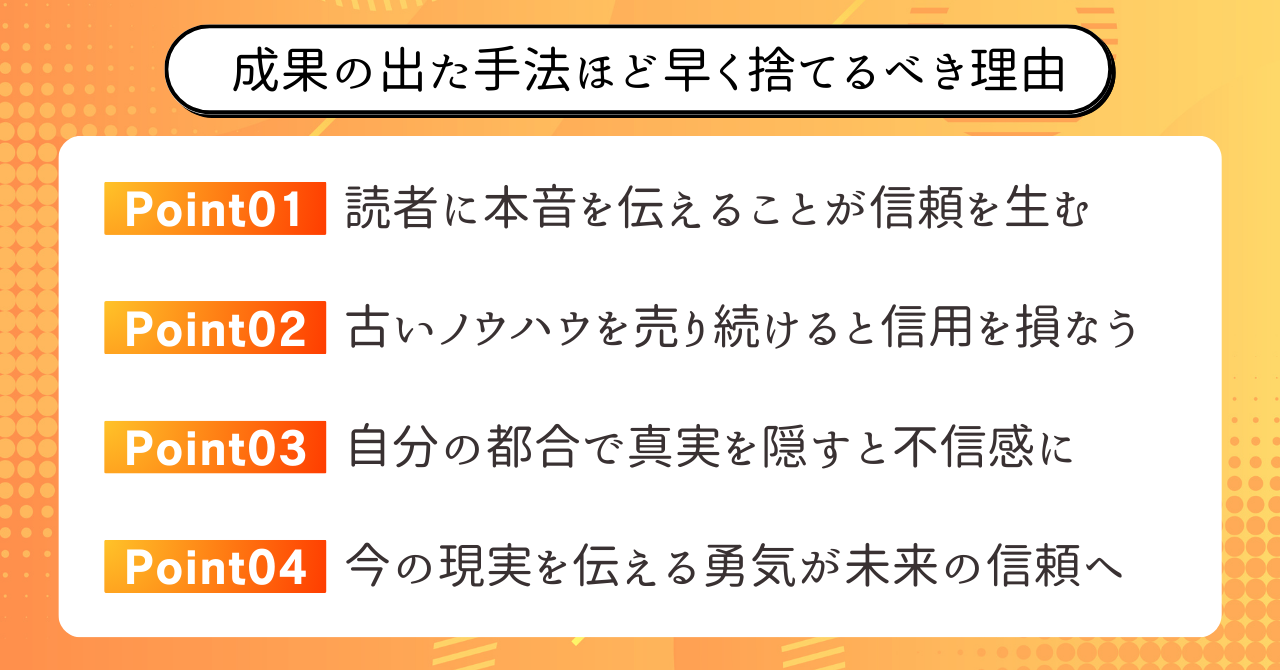

なぜ、成果が出た手法を〝捨てる〟必要があるのか?

結論から言えば、発信者として長く活躍したいなら〝成果が出た手法こそ早めに手放す〟ことが重要になる。

理由は、どんな手法にも〝賞味期限〟があるからだ。

環境が変われば、勝ちパターンも一瞬で通用しなくなる。

そして過去の成功体験に固執すればするほど、変化に対応できなくなっていく。

長期的に成果を出している人ほど、「自分が信じて広めたやり方」を自ら捨てる。

それは、不誠実さではない。

むしろ〝誠実に時代と向き合っている証拠〟である。

この章では、「捨てること」がなぜ発信者にとって不可欠なのか、そしてその判断をどう下すべきかを深掘りしていく。

やり方を変える=誠実さの証明

結論から言えば、やり方を変えることは、読者やフォロワーに対する〝誠実な行動〟だ。

時代が変わったとき、「今のやり方はもう通用しない」と正直に伝えることは、短期的には自分のビジネスにマイナスに働くかもしれない。

だが、それでも本当のことを伝える人は、長期的に信頼を積み上げていける。

たとえば、あるノウハウで大きな成果を出した発信者がいる。

そのやり方が時代遅れになったにもかかわらず、自分の商品が売れなくなるのを恐れて言い続ける。

「この方法が今でも通用します」と。

それが読者にとって最善でないとわかっていても、利益を優先して黙る。

一方、誠実な発信者はこう言う。

「以前まではこの方法で成果が出ました。

でも、今は違うやり方が必要です」

この勇気こそが、長期的な信頼を生む。

この章で押さえるべきポイントは以下の3つ。

- 時代に合わせて手法を変えることは〝誠実な行動〟である

- 古いやり方を売り続けると、信頼を失うリスクがある

- 長期的に応援される発信者は、自分の変化を素直に伝えている

言い続けるのではなく、変わり続ける。

それが、発信者として信頼を積み重ねるための本質的な態度である。

「昔のノウハウ」に執着する人が稼げなくなる構造

かつて通用した方法に執着し続けることは、気づかぬうちに自分の可能性を狭めている。

結論から言えば、〝昔のノウハウ〟にしがみつくほど、新しい収益機会を逃しやすくなる。

たとえば、数年前まではTwitterだけで集客できた、ブログだけで収益が立っていた、という成功体験があるとする。

その体験が強烈であるほど、他の媒体や戦略を〝遠回り〟に感じてしまい、動けなくなる。

結果として、新しい波に乗れず、次第に反応が減っていく。

しかも、古いやり方で得られる成果が少なくなるにつれ、単価を下げたり、過去コンテンツを何度も再販したりと、消耗戦に入ってしまう。

これは、目先の収益を保つ代わりに、信頼とブランドを削る行動でもある。

この章で押さえるべきポイントは以下の3つ。

- 過去の成功体験は、次の挑戦を妨げるブレーキになりやすい

- 変化を拒むほど、反応も収益も落ちていく

- 古いノウハウにしがみつくと、消耗戦に巻き込まれやすい

本当に必要なのは、「成果が出なくなったから変える」のではなく、

「変わる前に手放す」という勇気だ。

捨てる勇気が未来の選択肢を広げる

結論から言えば、〝捨てること〟ができる人は、次のステージに進める。

一つのやり方に固執していると、チャンスが来ても掴めない。

だが、空いた手には新しい武器を持てる。

だからこそ、成果が出ている時にこそ「卒業」の選択をすることが重要だ。

たとえば、ある教材が年間数百万円を売り上げていたとする。

それを「そろそろ時代に合っていないかも」と感じた瞬間に、一旦停止し、新しい切り口や媒体で再構築する。

この判断ができた人は、しばらくは売上が落ちても、次の軸を育てて再び伸びる。

逆に、最後までその教材を売り続け、反応が完全になくなってから動き出す人は、回復までに時間がかかる。

差はどんどん広がっていく。

この章で押さえるべきポイントは以下の3つ。

- 〝捨てること〟は、新しい選択肢を持つための第一歩

- 手放すタイミングが早いほど、次の柱の育成が早くなる

- 残すものを減らせば、軸となる価値がより際立つ

発信者にとって、最も怖いのは〝成果が出ているものを捨てること〟ではない。

本当は、「変わるべきタイミングを見失うこと」なのだ。

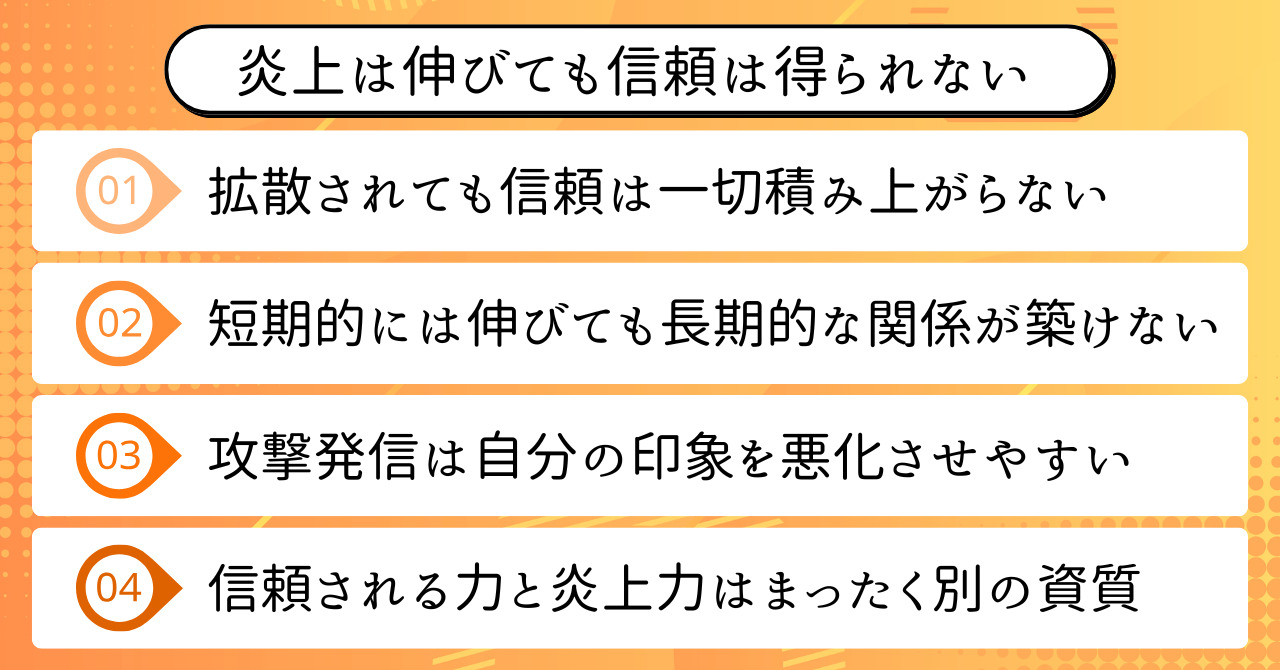

「誰かを叩く」発信が短命な理由とは?

結論から言えば、〝他者を攻撃することで注目を集める発信〟は、初速は伸びても〝長期的な信頼〟を獲得できない。

その理由は、発信の目的が「信頼構築」ではなく「瞬間的な話題性」にすり替わっているからだ。

確かに、辛辣な発言や批判的な論調は拡散されやすく、短期間でフォロワーが増えることもある。

しかしその代償として、自分のブランド価値や人間性への信用は確実にすり減っていく。

発信で生き残っている人は、〝言葉の力〟を信用に変える技術を持っている。

炎上ではなく、共感と納得を積み上げるスタイルを貫いている。

この章では、「叩く系の発信」がなぜ寿命を縮めるのか、具体的な構造と心理的リスクを解き明かしていく。

炎上で注目を集めても信頼は得られない

結論から言えば、炎上で注目を集めることと、信頼を得ることは〝まったく別のスキル〟である。

炎上は一種のエンタメとして拡散される。

だが、その中心にいる発信者に対して〝好意〟や〝尊敬〟を持つ人はほとんどいない。

一度は見られても、応援される存在にはならない。

たとえば、ある発信者が「〇〇は詐欺だ」「あの手法は終わっている」と強く断じてバズったとする。

一時的にはフォロワーが増える。

投稿のコメントも伸びる。

しかし数ヶ月後、その人の言葉に〝耳を傾ける人〟が残っているとは限らない。

この章で押さえるべきポイントは以下の3つ。

- 炎上で得られるのは、信用ではなく「話題性」だけ

- 短期的にバズっても、長期的な信頼は積み上がらない

- 叩いた相手以上に、自分の評価が下がるリスクがある

見られたという事実に酔ってはいけない。

本当に価値ある発信は、「読まれた後に信頼されるかどうか」で決まる。

強い口調は〝自分へのブーメラン〟になる

結論から言えば、〝必要以上に強い言葉〟で発信すると、いつか必ず自分が標的になる。

他人を叩くことで支持を得ようとする構造は、自分自身も同じ視線で見られることを意味する。

特定の誰かを批判して注目を集めると、その発信者の言動も常に〝粗探し〟の対象になる。

たとえば、「高額教材を売る人は全員詐欺だ」と発信していた人が、後に自分も似た構造の商品を売り出したとする。

過去の発言が掘り返され、「お前も同じじゃないか」と非難を浴びる。

これは極めてよくある〝自己矛盾炎上〟の典型例だ。

この章で押さえるべきポイントは以下の3つ。

- 強い言葉で攻撃するほど、自分にも厳しい視線が集まる

- 一貫性が求められる世界で、過去の発言は武器にも凶器にもなる

- 炎上の中心にいる人は、いつでも次の炎上の火種になりうる

攻撃的な発信は、自分を縛るルールを強化するようなものだ。

言葉が強ければ強いほど、その言葉が自分に跳ね返ってくるリスクも強くなる。

信頼を積み上げる発信が、結果として選ばれる

結論から言えば、〝長く選ばれ続ける発信者〟は、炎上ではなく信頼によって人を集めている。

発信者にとっての資産とは、〝一過性の数字〟ではなく、〝積み上がった信用〟だ。

この信用があるからこそ、新しい挑戦をしても人が集まり、時代が変わってもビジネスが続く。

たとえば、「価値ある情報を誠実に届け続けている発信者」には、無名の頃から見守ってきた読者が自然と応援し続ける。

商品を出せば買われ、プロジェクトを始めれば協力者が集まる。

一方で、炎上で伸びた人には「ファン」がいない。

ただの〝観客〟しかいない。

この章で押さえるべきポイントは以下の3つ。

- 信頼を積み重ねる発信が、安定した支持を得る

- 炎上型の発信は、応援される関係を築けない

- 数字より〝つながりの質〟が、発信者の寿命を決める

選ばれる理由は「尖っていたから」ではない。

「信じられる人だったから」だ。

その静かな強さこそが、発信者を長く第一線にとどめてくれる。

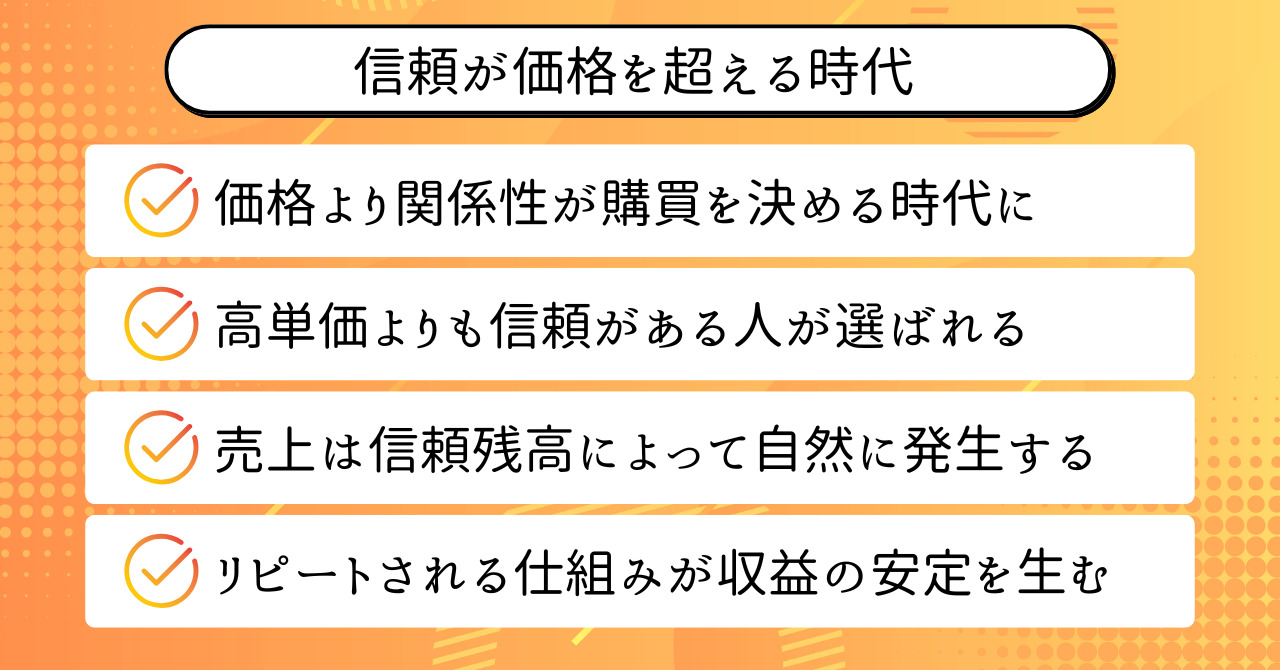

月額2480円の商品が信頼経済で選ばれる理由

結論から言えば、〝安くても選ばれる商品〟には、価格以上の信頼が積み上がっている。

かつては、「値段が高い=価値がある」という印象が通用していた。

だが、今は違う。

発信者の〝信頼〟に対してお金が支払われる時代へと変化している。

つまり、金額ではなく「誰から買うか」で選ばれる。

その象徴が、月額2480円という手頃な価格帯でも、多くの支持を集め続けるオンライン商品やコンテンツだ。

それらの共通点は、価格設定よりも〝提供者の信頼残高〟にある。

この章では、「なぜ高単価でなくても売れるのか」「信頼がどのようにお金に転換されているのか」という、信頼経済の本質に迫る。

高く売るより、〝信用されて売れる〟仕組みを持て

結論から言えば、これからの時代に必要なのは〝価格を高くする力〟ではなく〝信頼されて買われる力〟である。

高単価商品を売ることはできても、リピートされなければ意味がない。

一方、価格にかかわらず「この人の商品だから買いたい」と思わせる発信者は、何を売っても成果を出せる。

売上は〝商品の質〟よりも〝信頼関係の深さ〟に比例する。

たとえば、ある発信者が月額2480円のサブスク型サービスを提供していたとする。

派手なプロモーションや売り文句はない。

ただし、日頃から発信で丁寧に価値提供を重ねていたため、サービス開始初日で100人以上が登録。

売上は月25万円を超える。

広告費ゼロで。

この章で押さえるべきポイントは以下の3つ。

- 価格より「誰が売っているか」が選ばれる時代

- 信頼残高があれば、価格を理由に断られない

- 「買ってもらう仕組み」ではなく「応援される関係性」が鍵

単発の売上より、長く続く〝関係性〟をつくること。

それこそが、これからの発信者に求められる〝売れる仕組み〟の本質だ。

「情報の質」より「情報提供者の信頼性」が選ばれる時代

結論から言えば、今の読者は「どんな情報か」よりも「誰から聞くか」で判断している。

かつては、ノウハウの有無がコンテンツの価値を決めていた。

だが、今は違う。

同じことを言っていても、信頼されている発信者の言葉の方が「買われる」。

その差は、情報の中身ではなく〝発信者の信頼資産〟にある。

たとえば、AさんとBさんがまったく同じ解説をしていても、日頃から顔出し・丁寧なやりとり・失敗談まで共有しているAさんの方が買われる。

なぜなら、「この人は信用できる」という文脈の中で情報が届いているからだ。

この章で押さえるべきポイントは以下の3つ。

- 読者は「正しさ」ではなく「信頼性」で情報を選ぶ

- 同じ内容でも、〝誰が言うか〟で価値は大きく変わる

- 信頼があるからこそ、価格ではなく人で選ばれる

これからの時代、「伝える力」だけでは不十分だ。

「誰に信じてもらっているか」が、情報発信の成果を左右する。

発信者として〝お金より大切なもの〟を意識できるか?

結論から言えば、発信者が〝信頼を最優先〟にできるかが、ビジネスの持続性を決める。

短期的な売上を優先するあまり、誇張や煽りに手を出してしまう。

だが、それが積み重なるほど、信頼は確実にすり減っていく。

そして一度失った信頼は、簡単には取り戻せない。

たとえば、かつては熱心にファンがついていた発信者が、売上重視のスタイルに変わったことで一気に信用を失ったケースは少なくない。

逆に、利益を二の次にしてでも、丁寧な対応や情報公開を貫いていた発信者は、年月と共に圧倒的な信用を集めている。

この章で押さえるべきポイントは以下の3つ。

- お金より信頼を優先できるかが、発信者の分岐点になる

- 短期的な利益と引き換えに、長期的な信用を失っていないか?

- 〝信頼こそ最大の資産〟と認識している人が生き残る

売上のために信頼を犠牲にするのではなく、〝信頼が売上を生む〟という順番を守れるか。

この逆転した視点が、次世代の発信者にとって最大の武器になる。

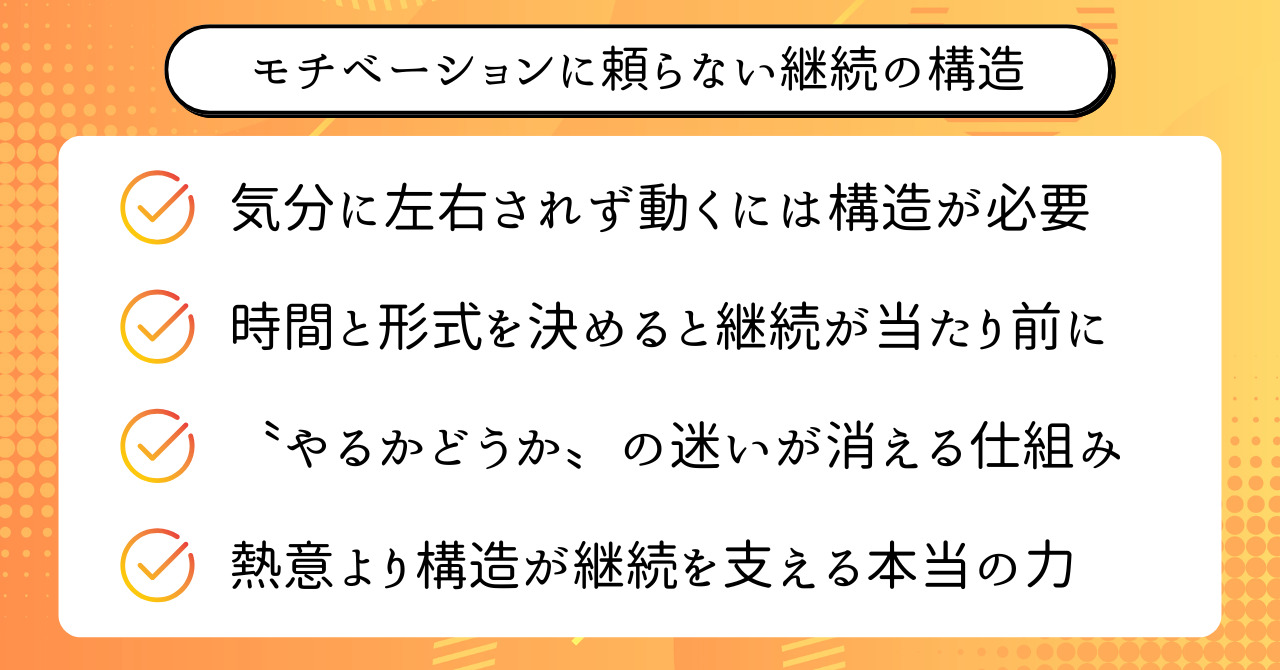

「飽きたけど辞めない人」は何を見ているのか?

結論から言えば、〝長く続ける発信者〟は、モチベーションではなく〝設計〟と〝視点〟で動いている。

誰だって、毎日発信を続けていれば「もう飽きた」「やめたい」と感じる瞬間はある。

実際、多くの発信者が一定の成果を出したあとで燃え尽き、フェードアウトしていく。

だが、そこで続けられる人がいる。

その人たちは、明確に〝見ているもの〟が違う。

この章では、「なぜ飽きても辞めないのか?」「そのとき何を考え、どう立て直しているのか?」を紐解いていく。

継続力は精神論ではない。

仕組み化と視点の転換で、誰にでも再現できる技術だ。

モチベーションが落ちた時の〝続ける技術〟

結論から言えば、モチベーションに頼らずに発信を続けるには〝仕組み化〟が必要になる。

やる気がある日もあれば、全く動けない日もある。

感情に左右される発信は、続かない。

しかし、発信を仕事と捉え、〝タスク管理と習慣設計〟で運用している人は、感情の波を超えて継続できる。

たとえば、発信を「投稿するかしないかの選択」ではなく、「朝10時にこのフォーマットで公開する」まで決めている人。

このレベルまでルール化すると、気分ではなく習慣で動けるようになる。

この章で押さえるべきポイントは以下の3つ。

- 継続の鍵は、気分ではなく〝仕組み〟にある

- ルーティン化することで、思考の負担を減らせる

- 仕事と割り切ることで、感情の波を無力化できる

発信を〝作業〟として冷静に管理できる人ほど、長く走り続けられる。

情熱はあっていいが、頼りすぎてはいけない。

「誰のために発信しているのか?」という原点回帰

結論から言えば、やめたくなった時こそ〝誰に届けたいか〟を思い出すことが、発信を立て直す力になる。

フォロワーの数、いいねの数、収益の数字――。

日々の数字ばかりを見ていると、いつの間にか目的を見失ってしまう。

数字はツールにすぎない。

原点は「誰かの役に立ちたい」という気持ちだったはずだ。

たとえば、「以前の自分と同じように悩んでいる人を助けたい」と思って始めた発信が、いつの間にか「とにかく数字を増やすための作業」になっていないか。

そんな時は、過去に届いた感謝のメッセージやレビューを見返してみてほしい。

そこには、「本当に届けたかった相手」がいる。

この章で押さえるべきポイントは以下の3つ。

- 数字ではなく、届けたい〝誰か〟を思い出す

- 自分の原点に立ち返ることで、視点が変わる

- 〝誰のため〟が明確になると、辞める理由が消える

感情が折れたときに効くのは、結果ではなく〝意味〟だ。

誰のために発信していたのかを再確認すれば、続ける理由は自然と戻ってくる。

〝仲間〟や〝読者〟とつながることで再起動できる

結論から言えば、〝人とのつながり〟が、止まりかけた発信をもう一度動かしてくれる。

1人で発信を続けていると、視野が狭くなり、孤独になりやすい。

だが、仲間や読者との関係があることで、視点が外に向き直る。

「期待されている」「役に立てている」という実感が、エネルギーを取り戻してくれる。

たとえば、ある発信者は「そろそろやめようか」と思っていた時期に、フォロワーから「あなたの発信で人生が変わった」とDMが届いた。

この一言で、「もう少しだけ頑張ってみよう」と気持ちが再点火された。

そんな〝つながりによる再起動〟の瞬間は、誰にでも起こり得る。

この章で押さえるべきポイントは以下の3つ。

- 発信の〝受け手〟とつながることで、やる気が回復する

- 仲間との会話が、新たな視点や刺激になる

- 孤独に感じたら、発信を〝共有するもの〟に変える

発信は1人でやるものに見えて、実は〝他者との共同作業〟だ。

その感覚を思い出した瞬間、止まっていた動きがまた静かに始まる。

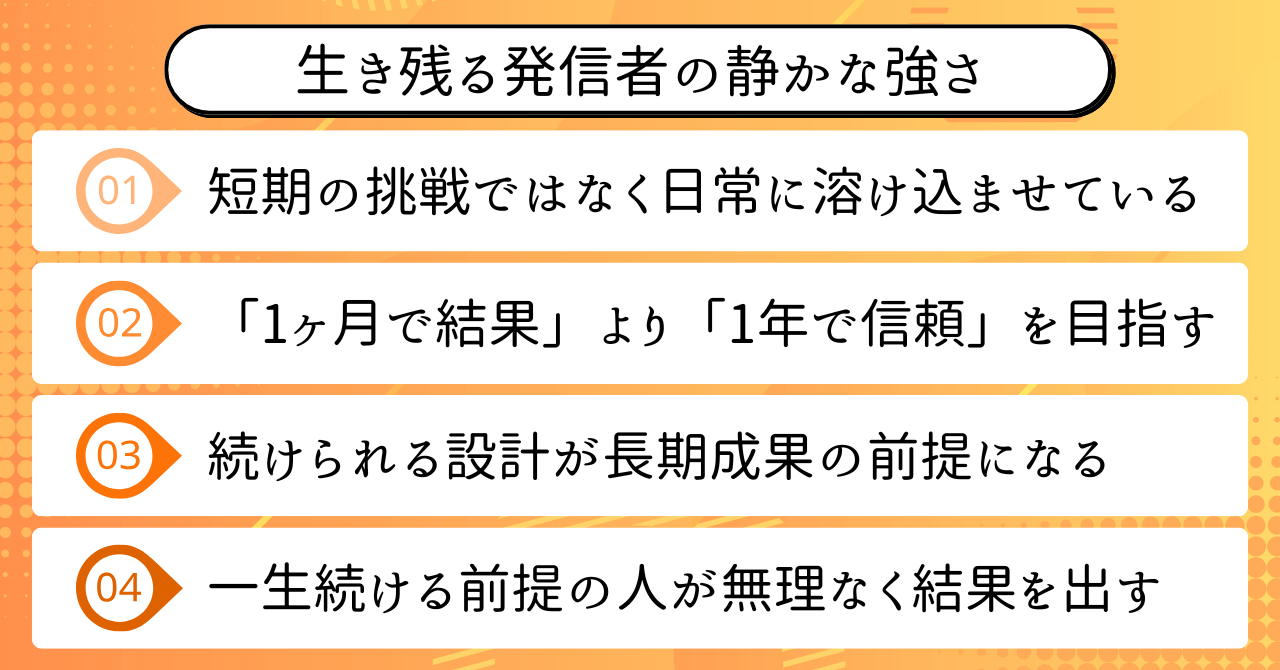

「発信で生き残る人」は何を持ち、何を持たないのか?

結論から言えば、発信で生き残っている人は〝成果よりも習慣〟を大切にし、〝数字よりも軸〟を持っている。

多くの発信者が消耗していく中、なぜか「ずっと第一線で活躍している人」が存在する。

その理由は、スキルの差ではない。

発信を一過性のチャレンジではなく〝ライフワーク〟として捉えているからこそ、続けられるし、選ばれ続ける。

この章では、「生き残る発信者」に共通する3つの内面的な要素、習慣・価値観・見えない体調管理など、見た目にはわからないが本質的な違いを解き明かす。

結果を出す人が持ち、消えていく人が持たないもの。

その〝静かな差〟が、発信者としての寿命を決めている。

発信=ライフワークという考え方

結論から言えば、発信を〝期間限定の挑戦〟ではなく〝人生の一部〟と捉えることで、自然と継続できる状態が生まれる。

短期的に爆発的な成果を求めると、どうしても無理をする。

そして、結果が出なければモチベーションが尽き、やめてしまう。

だが、「発信は毎日歯を磨くようなもの」と思えれば、続けることが当たり前になる。

たとえば、1ヶ月でフォロワー1万人を目指す人と、「1年かけて信頼される発信を構築する」と決めた人では、行動もメンタルの安定度もまったく異なる。

後者の方が、無理なく、長く、信頼を積み上げていける。

この章で押さえるべきポイントは以下の3つ。

- 発信を〝習慣〟として扱うことで、継続しやすくなる

- 短期でなく、〝生涯付き合う活動〟という意識を持つ

- 成果が出るまでの〝時間軸〟を長く見られる人が強い

発信は、派手に走るものではない。

地面に足をつけて、一歩ずつ進み続ける人が、最終的に遠くまで行く。

「数字に振り回されない」価値軸を持てるか

結論から言えば、発信者にとっての安定は、数字の大小ではなく〝価値軸を自分で持てるか〟で決まる。

再生回数が落ちた、フォロワーが減った、収益が減った。

そんなとき、価値基準を「数字だけ」に置いている人は一気にメンタルが崩れる。

一方で、「この発信が誰かの助けになっている」と確信できている人は、外的な数字に動じない。

たとえば、数値は横ばいでも、「自分の発信でお客さんが変化した」「誰かから感謝のメッセージが届いた」

こういった〝質的な評価〟を価値軸にできると、発信は続けやすくなる。

この章で押さえるべきポイントは以下の3つ。

- 数字はあくまで〝参考値〟として扱う

- 自分なりの価値軸(貢献・改善・誠実さ)を明確にする

- 〝誰のために〟が定まっていれば、数字に振り回されにくい

数字は波がある。

だが、信じている価値観は揺らがない。

その内側にある軸が、発信者の土台を支えてくれる。

健康・習慣・関係性…外からは見えない要素が寿命を決める

結論から言えば、〝発信者の寿命〟は、表に見えるノウハウやスキルではなく、日々の習慣や健康、人間関係といった〝見えない土台〟によって左右される。

表面的には同じように見える2人でも、日々のリズム、体調管理、家族や仲間との関係性で、大きな差がついていく。

発信は精神的な安定と物理的なコンディションが大きく影響する行動だからこそ、外から見えない部分が肝になる。

たとえば、毎日7時間寝て、朝に軽い運動をし、10分間ニュースを読む。

こうした習慣がある発信者は、コンスタントに高品質な発信を続けていける。

一方で、夜ふかし・不規則・孤立している状態では、いくら才能があっても続かない。

この章で押さえるべきポイントは以下の3つ。

- 〝健康〟は発信者の継続力を左右する最大の資本

- 日々の習慣がコンテンツの質とペースを支える

- 支えてくれる人間関係が、困難な時の支えになる

成功の裏側には、地味で当たり前のような生活の整備がある。

派手な戦略ではなく、静かな土台こそが、長く走るために必要なすべてだ。

まとめ|〝短命な発信〟で終わらないために、今すぐ見直すべき視点

発信を始める人は多い一方で、数年後も継続して結果を出し続けている人はごくわずかです。

その違いは、〝やり方〟よりも〝在り方〟にあります。

今うまくいっている手法に固執せず、変化の兆しを感じたら動けるか。

数字だけに振り回されず、自分の価値基準を持てているか。

発信を一時的な手段ではなく、〝信頼を育てるライフワーク〟として捉えているか。

この視点があるかどうかで、発信者としての未来は大きく変わります。

本記事で紹介した内容を、もう一度だけ思い出してください。

- 〝次の波〟を待たず、今のうちに仕込みを始める

- 成果を出した方法も、必要なら手放す勇気を持つ

- 一時的な話題性より、長く続く信頼を選ぶ

- 価格で勝負せず、信頼で選ばれる関係性を築く

- モチベーションに頼らず、仕組みと習慣で続ける

- 派手さではなく、整えられた日常が寿命を決める

発信に迷った時、調子が出ない時、やめたくなった時こそ思い出してほしいのは、

〝誰かの役に立ちたくて始めた〟あの日の気持ちです。

あなたの発信には、誰かの人生を変える力があります。

それを信じて、一歩ずつ、今の自分にできる発信を続けていけば大丈夫です。