Brainメディア運営部です!

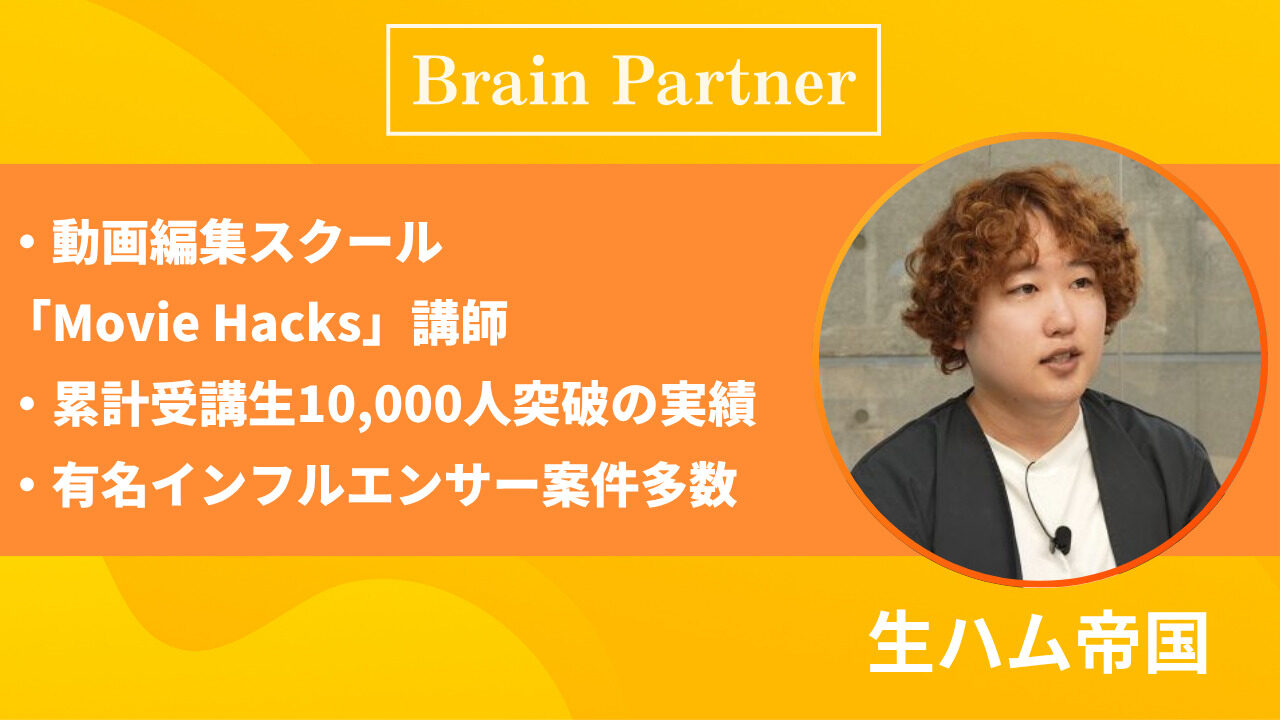

今回の記事では、「個人で稼ぐ×動画編集」の専門家である生ハム帝国さんに情報提供いただきました。

簡単に生ハム帝国さんの紹介をさせていただきます。

「営業しなくても依頼が絶えない編集者って、本当にいるの?」

動画編集を学んだ多くの人が、一度はそんな疑問を抱いたことがあるはずです。

結論から言えば、〝優秀な編集者ほど営業の必要がなくなる〟という現実があります。

なぜなら、顧客の満足度が自然と次の依頼を呼び込み、さらに口コミや紹介が広がっていくからです。

つまり、仕事を追いかけるのではなく、〝信頼される編集者〟になることこそが最短の営業手法なのです。

たとえば、最初の数件の仕事で誠実に対応し、納品クオリティを徹底するだけでも、顧客は「この人なら安心して紹介できる」と感じます。

紹介先の新しい顧客はすでに信頼ベースができているため、契約や継続につながりやすいのです。

一方で、ただスキルが高いだけでは十分ではありません。

信頼される編集者には、マナー・モラル・対応力といった人間性の部分が欠かせません。

たとえば、ミスをしてしまったときに誠実に謝罪し、解決策を提示できるかどうか。

この小さな積み重ねが、次の依頼や長期的な関係を生む要因となります。

さらに、単なる編集作業にとどまらず、撮影や投稿などクライアントが負担を感じやすい部分を巻き取る姿勢も重要です。

「こんなことまでやってくれるのか」という感動が信頼へと直結し、再依頼の確率を高めます。

そして、もうひとつ大きな鍵となるのが〝提案力〟です。

口頭で伝えるだけでなく、実際に編集した動画を見せて改善案を提示することで、クライアントは「ここまで考えてくれるのか」と強い印象を抱きます。

動画編集の世界は、技術だけではなく「人としてどう接するか」で差がつく世界です。

今回の記事では、「営業が必要なくなる編集者」の特徴から、具体的にどんな行動を取れば信頼と依頼が集まり続けるのかを詳しく解説します。

あなたが〝営業しなくても選ばれる編集者〟になるためのヒントを、実体験に基づいて整理しました。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。

目次

優秀な編集者は営業しなくても仕事が舞い込む理由

「フリーランス編集者として独立したものの、案件を取り続けられるか不安」という声をよく耳にします。

多くの人は「営業を頑張らなければ仕事が来ない」と考えがちですが、実はそうではありません。

優秀な編集者ほど、時間が経つにつれて営業の必要が減っていくのです。

その理由はシンプルで、顧客の満足度が口コミや紹介を生み、次の依頼へと自然につながるからです。

営業に必死になるよりも、むしろ「一件一件の仕事を誠実にこなすこと」が最大の営業になるのです。

この記事では、その具体的な流れや背景を深掘りし、どうすれば〝営業をしなくても選ばれる編集者〟になれるのかを解説していきます。

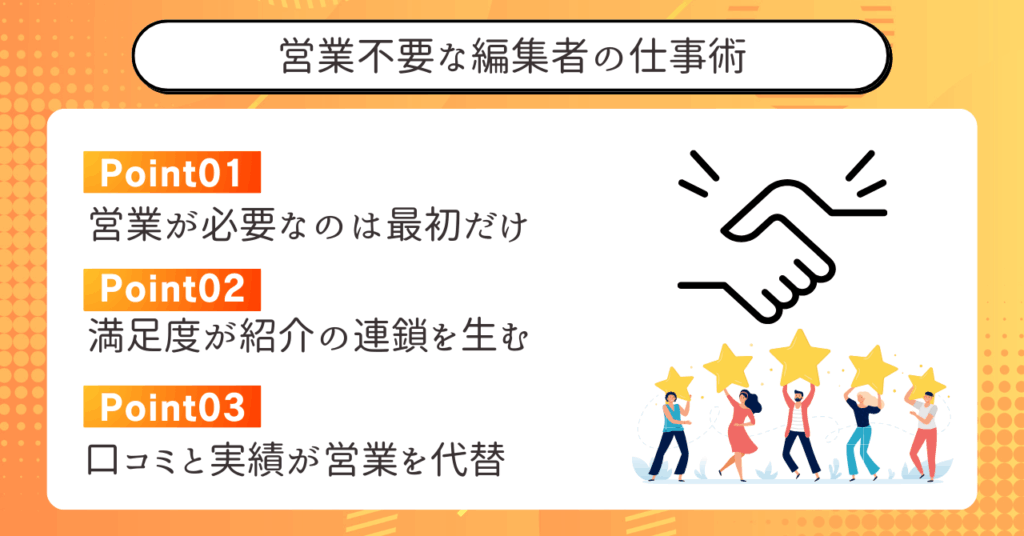

なぜ営業が最初だけで済むのか

フリーランスとして活動を始めたばかりの頃は、SNSで発信したりポートフォリオを作ったりして、自分を知ってもらう必要があります。

この時期に必要なのは「最初の扉を開ける営業」です。

ですが、一定の案件をこなし、実績を積み始めると状況は大きく変わります。

信頼を得た編集者は、既存の顧客からの紹介によって次々と案件が生まれるようになります。

これは、優秀な編集者が「仕事を頼んで良かった」と感じさせ、紹介しても恥ずかしくない存在になるからです。

営業活動を続ける必要がなくなるわけではありませんが、その比重は確実に減少していきます。

特にオフラインのつながりが強くなれば、顧客が自ら新しい案件を連れてきてくれるケースも増えていきます。

結果的に「営業は最初だけで十分」という状況が成立するのです。

ここまでの内容を整理すると、次のようになります。

- 営業は独立初期に必要だが、長期的には減っていく

- 顧客満足が自然と新しい案件を呼び込む

- 紹介が広がることでオフラインの仕事につながる

つまり、持続的に依頼を受け続けるためには「短期的な営業力」よりも「長期的な信頼構築」が重要になるのです。

顧客満足が自然な紹介を生む仕組み

優秀な編集者に共通するのは、常に顧客を満足させる姿勢を持っていることです。

顧客が納得し、安心して仕事を任せられると感じると、その満足度は自然に周囲へと広がっていきます。

「いい編集者を知らない?」という会話の中で、満足した顧客があなたの名前を出してくれるのです。

紹介は自分からお願いするものではなく、顧客が自主的に広げてくれることに大きな意味があります。

なぜなら「この人なら紹介しても大丈夫」という信頼の裏付けがあるからです。

逆に、紹介してトラブルが起きると、紹介した顧客自身の評価も落ちてしまいます。

そのため、紹介は顧客にとってもリスクを伴う行為であり、誰でも紹介されるわけではありません。

ここで重要なのは、単にスキルが高いというだけでは足りないという点です。

ミスをした時にどのように対応するか、人間として信頼できるかどうかが大きな決め手となります。

また、顧客は自分の周囲に同じようなニーズを持つ仲間や同業者を持っています。

その輪の中で「この編集者は安心できる」と思われることで、自然に案件が広がっていくのです。

つまり、営業をしなくても顧客満足そのものが新たな営業活動の役割を担ってくれる仕組みになっています。

実績を積み重ねるほど「信頼が連鎖」するサイクルが生まれるのが、優秀な編集者の最大の強みです。

ここまでの流れを整理してみましょう。

- 顧客満足が紹介を生み出す最大の原動力になる

- 紹介は顧客にとっても信頼が前提の行為

- スキルだけでなく対応力や人間性が評価される

結局のところ、「またこの人に頼みたい」と思わせることが、次の依頼や紹介を呼び込む一番の近道なのです。

口コミと実績が営業を代替する流れ

フリーランスとして活動を続けていると、次第に営業よりも口コミと実績の力が大きくなっていきます。

「紹介される編集者」になることが、最強の営業手法だからです。

実際に顧客から「この人なら安心して任せられる」と思われると、その言葉自体が信用保証の役割を果たします。

営業活動によって自分で語るよりも、第三者の口コミのほうが圧倒的に信頼性が高いのです。

これは心理的にも自然で、人は企業や本人のアピールよりも、身近な人の体験談を信用しやすい傾向があります。

つまり、過去の実績や紹介は「営業活動の代替手段」として強力に働くのです。

さらに、一度紹介で新しい案件を受けると、その案件自体がまた新しい紹介につながります。

この繰り返しによって、仕事の循環が生まれ、営業活動を意識しなくても仕事が増えていきます。

また、紹介を受けることで「信頼のバトン」が連鎖的につながり、自然と顧客層が広がっていきます。

結果的に、紹介されること自体がブランディングとなり、あなたの価値を高めていくのです。

ただし、この仕組みが機能するのは「紹介しても恥ずかしくない存在」であることが前提条件です。

スキルだけでなく、誠実さや対応力、マナーを兼ね備えていることが重要となります。

口コミは「営業不要」という未来を作るが、信頼が欠けると一瞬で途絶えるという点も忘れてはいけません。

ここまでの内容を簡単に整理します。

- 口コミや紹介は自分の言葉以上に説得力がある

- 一件の紹介が次の紹介を呼び、連鎖が生まれる

- 紹介されるには誠実さとマナーが不可欠

口コミと実績の力を味方につけられれば、営業に時間を割く必要はほとんどなくなります。

信頼を積み重ねれば、実績と口コミが勝手に営業してくれるんです。

焦らず誠実に続けていきましょう!

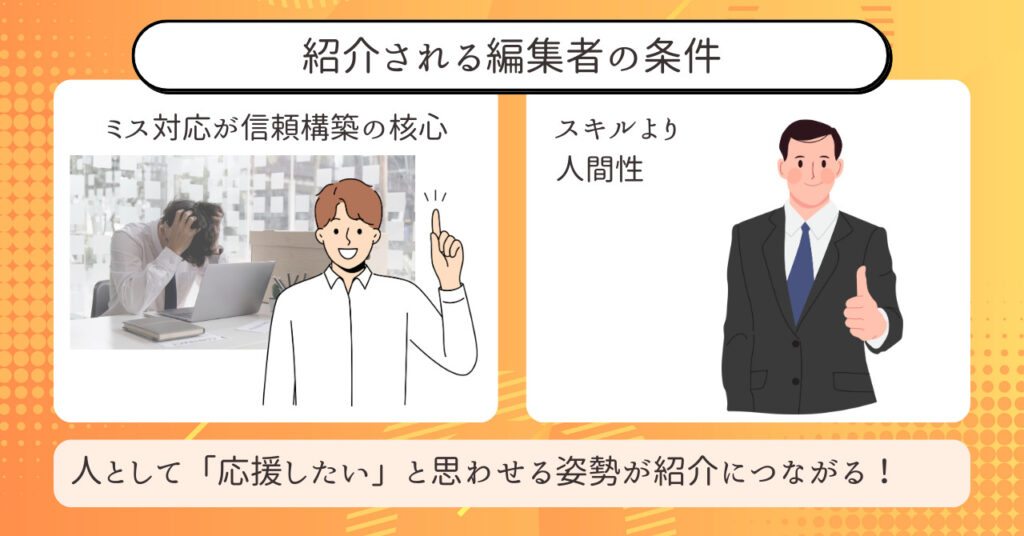

紹介される編集者の共通点

顧客から「この人なら紹介したい」と思われる編集者には、いくつかの共通点があります。

スキルが高いことは前提条件ですが、それ以上に重要なのは信頼される人間性です。

紹介は顧客にとってもリスクを伴う行為だからこそ、安心して名前を出せる存在である必要があります。

ここからは、紹介される編集者が持つ具体的な特徴を掘り下げていきます。

ミスを恐れず、対応力で信頼を得る

人間である以上、どんなに優秀な編集者でもミスをゼロにすることはできません。

大切なのは、ミスをした時にどう振る舞うかです。

ただ謝罪するだけではなく、〝解決策を提示して相手の不安を取り除けるか〟が信頼を左右します。

例えば、納期に遅れそうな場合には、ただ「遅れます」と伝えるのではなく「この工程を削減し、代替案で対応します」といった前向きな提案を加えるべきです。

この対応力がある人は、たとえトラブルがあっても顧客から「またお願いしたい」と思われます。

尻尾を残さない対応力こそが、紹介につながる最大の条件なのです。

逆に、深刻な雰囲気だけを残して帰ってしまうような対応は、顧客に「この人を紹介して大丈夫だろうか」と不安を抱かせてしまいます。

信頼は「ミスしないこと」ではなく「ミスをどう乗り越えるか」で決まるのです。

この観点を持てる編集者は、自然と顧客からの推薦が増えていきます。

ここで一度、重要なポイントを整理しましょう。

- ミスはゼロにできないが、対応で信頼を築ける

- 解決策をセットで提示することで安心感が生まれる

- 尻尾を残さない対応が紹介につながる条件

結局のところ、顧客は「困った時でも安心できる人」を紹介したいと感じるのです。

紹介しても安心できるマナーとモラル

顧客が編集者を紹介する際に最も気にするのは、紹介先に迷惑をかけないかどうかです。

もし紹介した相手が不快な思いをしたり、トラブルを招いたりすれば、その責任の一部は紹介者にも及びます。

だからこそ、紹介される編集者には最低限のマナーやモラルが求められます。

「この人を紹介しても恥ずかしくない」と思わせることが、何より大切です。

具体的には、納期を守る・約束を反故にしない・コミュニケーションを怠らない、といった基本が徹底されている必要があります。

これらは高度なスキルではなく、社会人としての当たり前の姿勢です。

しかし、意外なほど徹底できていない人が多いため、守るだけで大きな差別化要素になります。

また、紹介先でのやり取りにおいても、謙虚さや誠実さを失わないことが重要です。

「紹介してよかった」と思わせる行動が積み重なるほど、次の紹介が自然と増えていきます。

逆に、スキルは高くても横柄な態度や無責任な対応をしてしまうと、一気に紹介の機会は失われてしまいます。

マナーやモラルは地味に見えますが、実は紹介を増やす上で欠かせない基盤です。

結局、編集スキルの高さよりも「安心して紹介できる人間性」が、長期的な信頼を決めるのです。

ここで一度、ポイントを整理してみましょう。

- 紹介は紹介者の評価も左右するため、安心感が必須

- マナー・モラルの徹底が紹介を増やす基盤になる

- スキルよりも「紹介して恥ずかしくない人間性」が重要

紹介は顧客にとってもリスクだからこそ、人間性が最大の決め手になると心得ておくべきでしょう。

スキル以上に、人として「応援したい」と思わせる姿勢が紹介につながりますよ!

編集だけでなく、撮影現場での提案力やディレクションといった“編集+α”のスキルが、信頼される編集者の価値を高めることを具体例とともに解説。

現場対応力や提案力が信頼に直結する視点が学べます。

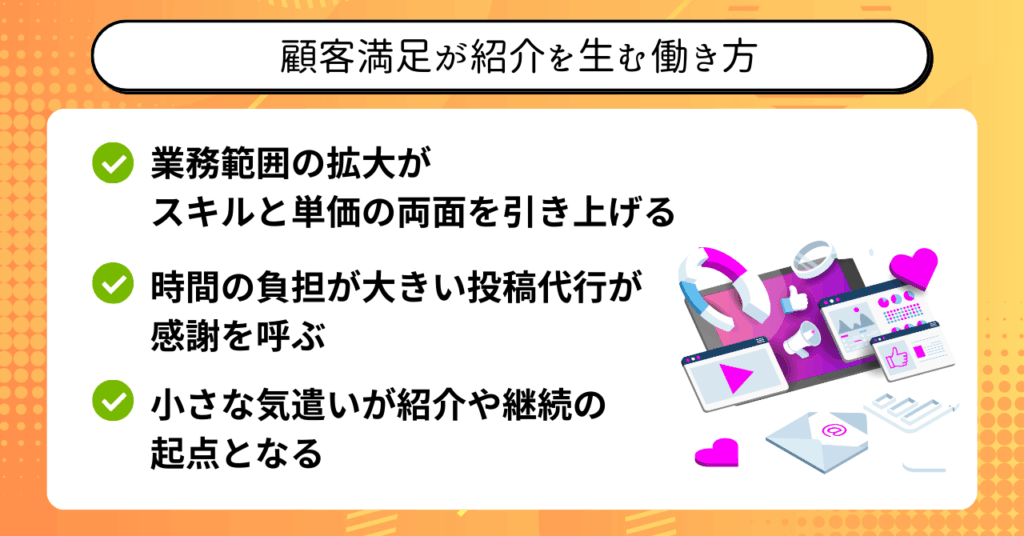

クライアント満足を最大化する働き方

案件を継続的に獲得するためには、単に編集スキルを高めるだけでは不十分です。

本当に信頼される編集者は、クライアントが「助かった」と思える場面を数多く生み出しています。

クライアント満足を最大化する働き方こそが、紹介やリピートを生む最強の武器なのです。

そのために必要なのは「業務範囲を狭めず、柔軟に対応する姿勢」です。

ここからは、クライアントに心から喜ばれる具体的な行動を解説していきます。

編集以外の作業も引き受ける柔軟さ

動画編集者に依頼されるのは通常「編集作業」ですが、優秀な人はそれだけに留まりません。

例えばサムネイル作成、撮影サポート、投稿代行など、クライアントが負担に感じやすい作業を積極的に巻き取ります。

「それは自分の仕事じゃない」と線を引く人より、「やってみます」と動ける人の方が圧倒的に評価されます。

特に駆け出しの時期は時間を柔軟に使えるため、追加で行動することで信頼を一気に高めることが可能です。

自分にとって小さな一手間が、クライアントにとっては大きな安心感につながることも少なくありません。

たとえば「投稿が面倒で後回しになる」という課題を代行してあげるだけで、クライアントは大きく助かります。

このようなサポートは、実績以上に「一緒に仕事をしたい」と思わせる要因になります。

柔軟に対応できる人は、紹介の場面でも「この人なら安心して任せられる」と推薦されやすいのです。

さらに、こうした小さな仕事の積み重ねは、クライアントとの距離を縮める効果もあります。

「この人なら気軽に相談できる」という心理的な安心感が芽生えれば、依頼の幅が自然と広がっていきます。

加えて、自分の専門領域外の作業を体験することは、新しいスキルを学ぶきっかけにもなります。

例えば投稿代行の経験からSNSアルゴリズムに詳しくなったり、撮影サポートを通じて構図の基礎を学べたりするのです。

結果的に「編集者」から「総合的にサポートできるパートナー」へと進化し、仕事の単価や役割が大きく広がることにもつながります。

ここで要点を整理しておきましょう。

- 編集以外の業務も積極的にサポートする姿勢が重要

- 小さな行動がクライアントの大きな安心につながる

- 柔軟さは紹介やリピートを増やす強力な武器

結果的に、業務範囲を広げることはスキルアップのきっかけにもなり、キャリア全体を押し上げていきます。

撮影・投稿の代行が喜ばれる理由

編集作業に加えて、撮影や投稿の代行を引き受けることは、クライアントにとって非常に大きな助けとなります。

一見すると「自分の本業ではない」と思われがちですが、実際にはこの部分こそがクライアントの悩みの種になっていることが多いのです。

撮影や投稿は「時間を取られる割に成果が見えにくい作業」だからこそ、代行してもらえると負担が大きく減るのです。

例えば、動画をアップロードする際にはデータのダウンロードや変換、非公開での確認用アップロードといった細かい手順が必要になります。

こうした作業は単純ですが時間を浪費しやすく、忙しいクライアントにとって大きなストレス源です。

そこで編集者がその役割を担うと、クライアントは制作の本質的な部分に集中できるようになります。

撮影のサポートに関しても同様で、カメラの位置調整や明るさの確認といった補助をするだけでも、完成度は大きく変わります。

「一緒に現場に立ってくれる編集者」という安心感は、クライアントの信頼を強く引き寄せます。

また、投稿の代行を通じてクライアントのアカウント運用に関わることで、YouTubeやSNSの理解が深まり、次の提案につなげることもできます。

つまり、撮影や投稿のサポートは単なる雑務ではなく、編集者としての付加価値を高める行動でもあるのです。

さらに、代行を通じて「作業の全体像」を把握できるようになり、ディレクションや企画提案の場面で役立つ知識も蓄積されていきます。

自分にとっての小さな経験が、クライアントにとっての大きな信頼になる──これが代行を喜ばれる理由です。

ここで重要なポイントを整理してみます。

- 撮影や投稿は手間が大きく、代行すると感謝されやすい

- 現場に立つことで安心感と完成度を高められる

- 代行経験が提案力やディレクション力の基盤になる

撮影や投稿を巻き取ることは、顧客満足度を一段高め、紹介される編集者になるための強力な一歩になるのです。

小さな配慮が評価につながる瞬間

編集スキルが高いことはもちろん重要ですが、実際に顧客から評価される瞬間は意外と小さな配慮にあります。

「この人は気が利く」と思われる行動こそが、信頼を深める決定打になるのです。

例えば、クライアントが指示を出し忘れている部分を先回りして整えておくこと。

「ここはこうした方が見やすいかもしれません」と動画内で改善点を示すこと。

そんな些細な一歩が、クライアントにとっては「自分のことを理解してくれている」と感じるきっかけになります。

また、トラブルが発生した際に謝罪だけでなく解決策を添えて伝えるのも大切な配慮です。

「すでに代替案を準備しています」と言えるだけで、不安は一気に安心に変わります。

編集者にとって数分の手間でも、クライアントにとっては大きな信頼材料になるのです。

さらに、納品時にちょっとしたおまけカットや改良版を添えると、クライアントは想像以上に喜びます。

これは必ずしも追加のコストがかかるものではなく、編集の流れで思いついた工夫を加える程度で十分です。

重要なのは「相手を喜ばせたい」という姿勢が伝わること。

それが紹介やリピートにつながる一番の理由になります。

ここまでの内容を整理すると、次のようになります。

- 小さな配慮が大きな評価につながる

- 先回りや解決策の提示が安心を生む

- +αの工夫が「この人に任せたい」を引き出す

結局のところ、心のこもった小さな行動が紹介される編集者をつくるのです。

面倒に見える小さな配慮こそが、最短の信頼貯金です。

迷ったら相手が楽になる一手を先に置こう。僕はそれだけで紹介が増えました!

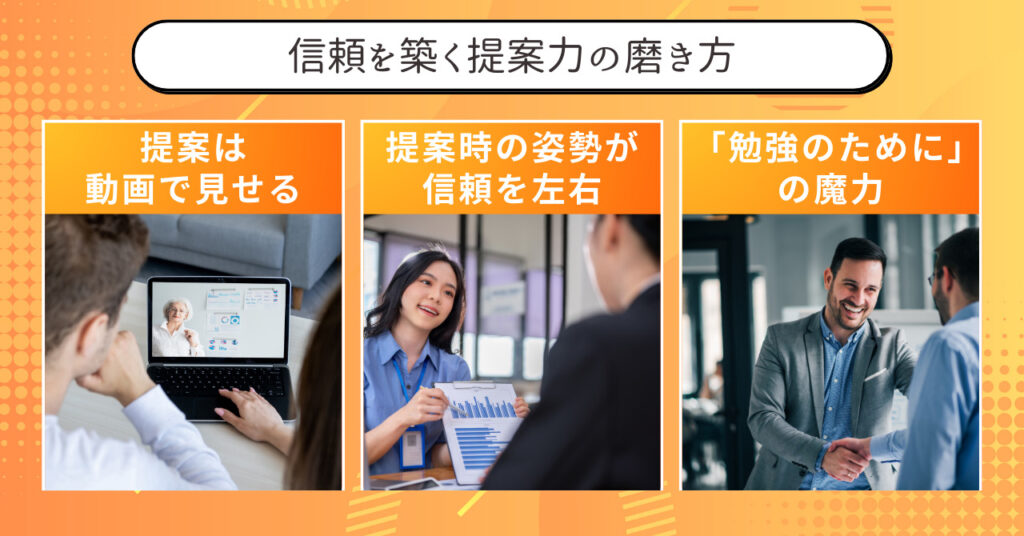

信頼を高める提案力の磨き方

編集スキルだけでなく、提案力を高めることは編集者としての評価を大きく左右します。

クライアントが「この人に任せたい」と感じるのは、ただ言われた作業をこなす人ではなく、プラスの視点や改善案を示せる人です。

信頼を築く編集者は、常に一歩先を見据えた提案を実行できる存在なのです。

ここからは、動画で見せる具体的な提案や、撮影方法を伝える際の姿勢、そして関係を深める魔法の言葉について解説していきます。

それぞれの行動が信頼につながる仕組みを理解し、実践に落とし込んでいきましょう。

動画で見せる提案のインパクト

クライアントへの提案は、言葉だけで伝えるよりも動画で実際に見せる方が圧倒的に効果的です。

文章や口頭で「この演出を変えた方がいい」と説明しても、相手がすぐにイメージできるとは限りません。

そこで、自分のアイデアを形にした動画を一本作って提示するのです。

これは手間がかかりますが、その分クライアントに与えるインパクトは非常に大きくなります。

「ここまでやってくれるのか」という驚きが信頼を生むからです。

実際に演出を加えたサンプル動画を見せると、クライアントは具体的に違いを理解できるため、納得感が格段に高まります。

このアプローチは、まだ駆け出しの編集者にとっても強力な武器になります。

なぜなら、時間をかけてでもクライアントを喜ばせたいという姿勢が、他の編集者との差別化につながるからです。

さらに、この方法はクライアントのチャンネル全体の方向性を左右する提案にもつながることがあります。

「実際に形で示す」ことで、言葉では伝わりにくいニュアンスを届けられるのです。

あらためて、この小見出しで意識したいポイントを整理してみましょう。

- 提案は言葉よりも動画で見せる方が伝わりやすい

- 手間を惜しまない姿勢が信頼を高める

- 形で示すことでチャンネル全体の方向性を左右できる

動画で見せる提案は、手間以上のリターンを生み、長期的な関係構築に直結します。

撮影方法を伝えるときの適切な姿勢

編集者として活動していると、撮影現場に立ち会ったり、カメラワークに関する提案をする機会が増えていきます。

このとき大切なのは、専門家として上から指示を出すのではなく、あくまでサポート役として伝える姿勢です。

「こうしてください」ではなく「こういう方法もありますがいかがでしょう?」と提案する形が最も効果的です。

クライアントは動画制作のプロではないため、撮影に関する知見を持っていないことも多くあります。

だからこそ「他のクライアントではこうした方法がよく使われています」と伝えるだけで、自然に参考にしてもらえるのです。

もし自分の意見が誤っていたとしても、「勉強のために伺いたいのですが」と前置きすれば、相手から知識を得るきっかけにもなります。

提案は押しつけではなく、対話を通じて行うという意識を持つことで、信頼は確実に積み上がります。

例えば「顔の位置を中心にすると見出しと被らずに見やすい」といった指摘は、クライアントにとってすぐ実行可能でわかりやすいアドバイスです。

また「他の人の動画ではこういう工夫がありました」と第三者の事例として紹介するのも効果的です。

こうした言い方は、相手に配慮を示しつつ、自分の専門性を自然にアピールできます。

一番避けるべきは「絶対こうした方がいい」と断定してしまうことです。

断定口調は相手の主体性を奪い、不快感を与えてしまう可能性があります。

柔らかい姿勢で伝えることで、相手は安心してアドバイスを受け入れられるのです。

では、この小見出しでのポイントを整理しておきましょう。

- 提案は命令ではなく選択肢として伝える

- 第三者事例や「勉強のために」を活用する

- 断定ではなく対話型の姿勢が信頼を深める

撮影方法の提案は、内容そのものよりも「どう伝えるか」で印象が大きく変わります。

「勉強のために」が関係を深める魔法の言葉

編集者としてクライアントと信頼関係を築くうえで、最も使いやすく効果的なフレーズが〝勉強のために〟です。

一見すると謙虚な言葉ですが、この一言があるだけで相手の受け止め方は大きく変わります。

「勉強のために教えてください」と言われると、相手は気分を害するどころか、むしろ喜んで知識を共有してくれるのです。

このフレーズを使えば、提案や質問も押しつけにならず、自然と会話が双方向的になります。

例えば「このカットは倒置法で進めていましたが、勉強のために意図を伺ってもいいですか?」と尋ねると、相手は専門的な背景を教えてくれます。

もし自分が間違った仮説を立てていても、この言い回しがあれば指摘を素直に受け止めやすくなります。

クライアントにとっても「頼られている」と感じられるため、信頼関係が深まる効果があります。

さらに「勉強のために」という前置きは、自分本位ではなく「相手から学ぶ姿勢」を示せる点が強みです。

この姿勢が長期的な関係を築き、紹介やリピートのきっかけにつながります。

また、相手が上司や年上の場合ほど効果は絶大です。経験豊富な相手は「自分の知識が役立っている」と感じられるからです。

言葉ひとつで会話の空気が変わります。

ここで要点を整理してみましょう。

- 「勉強のために」は質問や提案を柔らかくする

- 相手に「頼られている」と感じさせられる

- 間違いがあっても受け止めやすくなる

この魔法の言葉を使いこなせるかどうかで、信頼関係の深まり方は大きく変わります。

「勉強のために」という言葉は、僕自身もよく使います。

押しつけずに意見を通すための最強のフレーズですよ!

編集スキル以上に、クライアントから「この人に任せたい」と思われる信頼と提案力が重要と説く記事です。

競争が激化する今、価値を提供できる編集者に必要な視点が得られます。

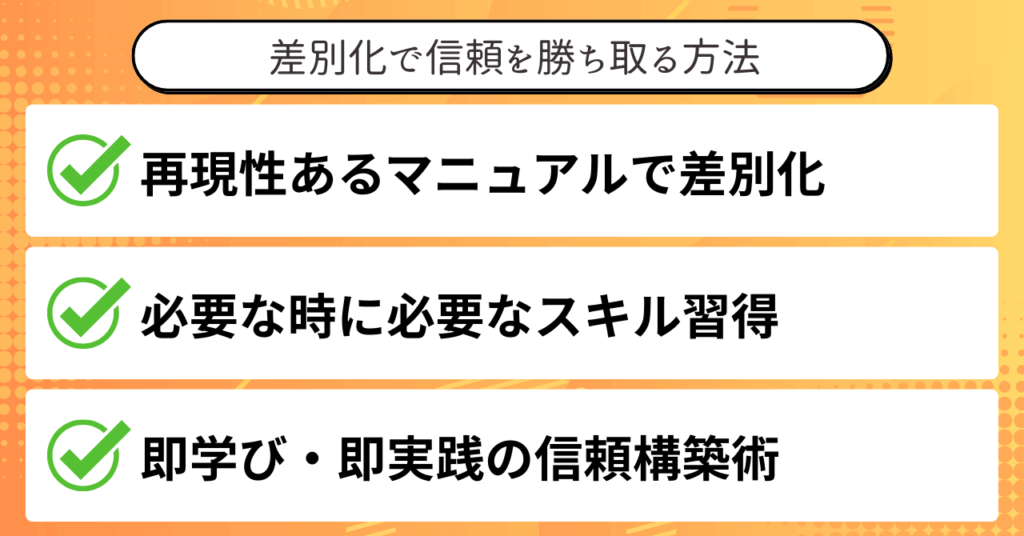

他の編集者と差別化する実践例

フリーランスとして活動していると、多くの編集者が同じようなスキルを持っていることに気づきます。

だからこそ、ただ「編集ができます」だけでは埋もれてしまいがちです。

差別化のカギは、他の人がやっていない取り組みをどれだけ実践できるかにあります。

ここでは、実際に効果のあった工夫や行動例を紹介し、どうすればクライアントに「この人に任せたい」と思わせられるのかを解説します。

マニュアル作成で再現性を高める

意外に思われるかもしれませんが、クライアントから非常に評価されやすいのが「マニュアル作成」です。

多くのクライアントは複数の編集者に依頼しているため、仕上がりのクオリティにバラつきが出やすいのが実情です。

そこで編集者側から「再現性を高めるマニュアル」を自主的に作成して渡すと、信頼が一気に高まります。

自分のチーム以外の人が使えるマニュアルを用意することで、クライアント全体の負担が軽減されるからです。

一見すると自分の仕事を減らすように感じるかもしれませんが、実際には「この人に任せれば安心」と評価され、逆に案件が集中しやすくなります。

さらに、マニュアルは「自分の考え方や基準」を可視化できるため、他の編集者との差別化にも直結します。

これは単なるドキュメント作成ではなく、信頼とブランドを築くための強力な手段なのです。

実際、マニュアルを導入したクライアントからは「チーム全体のクオリティが安定した」と感謝され、結果として発注が継続的に集まるケースも多いです。

自分が一歩損をするように見えても、最終的には必ず自分に返ってくる、これが差別化を実現する発想の転換です。

ここでポイントを整理しましょう。

- マニュアル作成はクライアントにとって大きな安心材料

- 再現性を高める仕組みは信頼を呼び、案件を集める

- 差別化は「一見損に見える行動」から生まれる

マニュアルを作ることは面倒に思えるかもしれませんが、長期的に見れば圧倒的な差別化につながる行動です。

必要な時に必要なスキルを習得する

多くの編集者は「将来のために」と考えて、必要になる前からさまざまなスキルを勉強しようとします。

もちろん学びの姿勢は大切ですが、それが空回りしてしまうケースも少なくありません。

本当に評価されるのは、必要とされるタイミングで必要なスキルを身につけられる人です。

例えば、クライアントが「サムネイルもお願いしたい」と言った時点で学び始め、その場で実践する姿勢は非常に評価されます。

この方法なら学んだスキルをすぐに活用でき、成果につながりやすいのです。

また「タイムリーに学ぶ」ことは、クライアントにとっても「自分のために努力してくれている」と感じさせる強力なアピールになります。

重要なのは「学ぶこと」そのものではなく「学んだ成果をどれだけ早く還元できるか」という視点です。

例えば編集者がディレクターの役割を新たに求められたとき、その段階でディレクションを学び、チームを組織できるようになるのは理想的な対応です。

実際にこの姿勢を持つ人は、自然と役割の幅が広がり、単価やポジションも上がっていきます。

逆に、必要性を感じる前にあれこれ学んでも、実際の案件で使わなければ定着せず、ただの知識で終わってしまいます。

「必要になったらすぐに学び、即実践で成果に変える」。

これが成長速度を加速させる鉄則です。

ここで要点を整理しましょう。

- 無計画な勉強よりも「必要な時に学ぶ」が効果的

- 学んだ成果をすぐにクライアントへ還元することが大切

- 即学び・即実践が成長と単価アップを加速させる

必要な時に必要なスキルを学ぶ習慣は、信頼を積み重ねながら自分自身の成長も同時に実現する最も効率的な方法です。

即学び・即実践で信頼を積み重ねる

編集者として大きく差がつくのは「どれだけ早く行動に移せるか」です。

学んだことをすぐに実践し、クライアントに価値として返すサイクルを高速で回すことが、信頼を積み重ねる近道になります。

学んだだけで満足せず、即アウトプットする姿勢こそが評価を高める鍵です。

例えば、新しい編集ツールの操作を学んだら、その日のうちに小さな案件で試し、成果物として提出する。

クライアントから「もう対応できるの?」と驚かれるほどのスピード感が、信頼を一気に引き上げます。

また、学びを即座に形にすることは、自分自身の定着率を高める効果もあります。

インプット直後にアウトプットすることで知識は実力へと変わり、再現性のあるスキルとして身につくのです。

クライアントから見れば「学びを行動で示す人」は非常に頼もしい存在です。

結果的に「この人なら新しい課題にも対応できる」と思われ、長期的なパートナーとして選ばれやすくなります。

さらに、即実践の姿勢は「挑戦心」を示すことにもつながり、紹介や追加依頼の可能性を大きく広げます。

スピード感は単なる効率ではなく、信頼構築の最強の武器だと意識するべきです。

ここで要点を整理しましょう。

- 学びは即実践することで信頼に変わる

- スピード感はクライアントに安心感と期待を与える

- 即行動は紹介や追加依頼につながる強力なアピール

結局のところ、信頼はスピードと行動量の中で積み上がっていくのです。

知識を持っているだけじゃ意味がない。

即実践してこそ信頼が積み重なっていくんです!

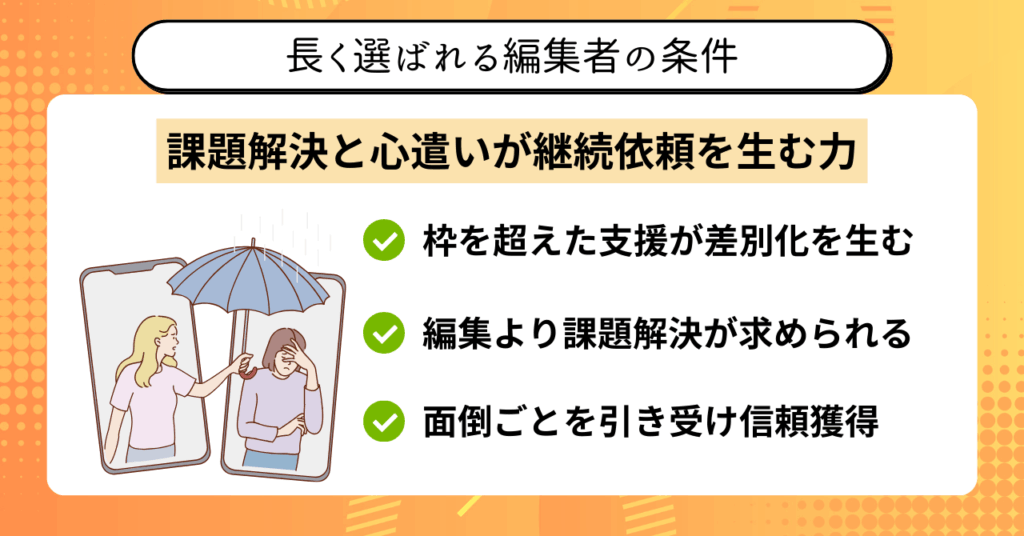

クライアントに長く選ばれる編集者へ

一時的に案件を獲得することは難しくありませんが、真に重要なのは「長く選ばれ続ける編集者」になることです。

単発の仕事で終わらせず、信頼を積み重ねて長期的な関係を築くことができれば、安定的な収益とキャリアの成長が得られます。

長く選ばれるためには、動画編集の枠を超え、クライアントの課題を解決する姿勢が不可欠です。

ここからは、その代表的な行動例を紹介し、なぜ長期的な信頼につながるのかを解説していきます。

スポンサーを探すという異例の行動

通常、編集者の役割は動画を仕上げることにとどまります。

しかし、長く選ばれる編集者は時にその枠を超えた行動を取ります。

その一例が「スポンサー探し」です。

ある編集者は、クライアントのYouTubeチャンネルが広告収益だけでは限界に達している状況を見て、スポンサー獲得を提案しました。

自ら地域の企業に営業を行い、結果的にクライアントの活動を継続させる資金を確保したのです。

本来の業務範囲を超えてでも「クライアントを支えたい」という姿勢が、圧倒的な信頼を生みました。

もちろん、すべての編集者がスポンサーを探す必要はありません。

大切なのは、このエピソードに象徴される「動画編集以外でも課題解決のために動ける」姿勢です。

例えば、動画投稿の仕組みを改善したり、撮影体制を効率化したりといった工夫でも十分に役立ちます。

「どうすればこのチャンネルが続けられるか」を一緒に考えることが、単発の依頼を超えた信頼関係へとつながるのです。

また、このような行動は編集者自身の経験値を飛躍的に高め、他の案件でも応用できる武器になります。

結果的に「この人に任せれば安心」というポジションを確立でき、長期的に選ばれ続ける編集者となるのです。

ここでポイントを整理しましょう。

- 長く選ばれるには業務範囲を超えた行動が必要

- スポンサー探しは極端な例だが姿勢が信頼を生む

- 編集者から「伴走者」へと進化することが鍵

スポンサー探しのように枠を超えた行動は再現性が低いですが、「支えたい」という心は誰でも持てるものです。

課題解決思考が収益を生む理由

長く選ばれる編集者に共通するのは「課題解決思考」を持っていることです。

単に依頼された編集をこなすのではなく、クライアントが抱える悩みを一緒に解決しようとする姿勢が信頼を生みます。

クライアントが本当に求めているのは「編集」ではなく「課題解決」である点を忘れてはいけません。

例えば「投稿が滞っている」という課題に対し、投稿代行やスケジュール管理をサポートすることで、大きな価値を提供できます。

また「動画の視聴維持率が低い」という悩みに対しては、企画段階から提案したり、冒頭の構成を改善するアドバイスが有効です。

このように編集の範囲を超えて課題に寄り添う姿勢が、追加の依頼や報酬アップへと直結します。

課題解決を意識すれば、案件は「単発の作業」から「継続的なパートナー契約」へと変わるのです。

さらに、課題を解決するために学んだ知識やスキルは、他のクライアントにも応用できます。

つまり、一度の課題解決が長期的な収益基盤を強化する投資になるのです。

「どうすればもっと良くなるか」を常に考える姿勢が、他の編集者との差別化を決定づけます。

結果的に、クライアントは「この人に頼めば問題が解決する」と感じ、自然と継続依頼や紹介につながります。

ここで要点を整理してみましょう。

- 編集ではなく課題解決こそが本質的なニーズ

- 課題解決は追加依頼や報酬アップにつながる

- 解決経験は他案件にも応用でき収益基盤を強化する

課題解決を提供できる編集者は、単なる外注ではなく「頼れる右腕」として長期的に選ばれ続けるのです。

面倒ごとを引き受ける姿勢の価値

フリーランスの編集者として信頼を勝ち取るために、非常に大きな力を持つのが「面倒ごとを引き受ける姿勢」です。

クライアントが「できれば誰かにやってほしい」と思っている作業を率先して巻き取ることが、感謝と信頼を生みます。

面倒な作業を引き受けるだけで「この人は頼りになる」という印象を残せるのです。

例えば、動画データの整理やアップロード、サムネイルの調整、投稿設定といった作業は、多くのクライアントにとって後回しにされがちです。

こうした作業を編集者が進んで担えば、クライアントは制作の本質部分に集中できます。

さらに、この行動は単なる「雑務」ではなく、実はクライアントの課題を解決する大きな価値提供です。

「編集は得意だけど運用が苦手」というクライアントほど、こうした支援を喜んでくれます。

また、面倒ごとを引き受ける姿勢は、他の編集者との差別化にも直結します。

スキルが同じでも「任せやすさ」で選ばれる編集者は強いのです。

この積み重ねがやがて「紹介される理由」に変わり、営業せずに案件が舞い込む流れを作り出します。

加えて、自分が対応できる範囲を広げておくことは、将来的なスキルアップにもつながります。

「やったことがないから挑戦する」という姿勢そのものが、クライアントにとっては安心感の証明になるのです。

最終的に人を動かすのは「この人は心で動いている」という信頼感であり、それは面倒ごとを引き受ける姿勢から生まれます。

ここで要点を整理しましょう。

- 面倒ごとを巻き取ると感謝と信頼が生まれる

- 雑務に見えても大きな課題解決につながる

- 差別化は「任せやすさ」から生まれる

結局のところ、心を込めた行動がクライアントの信頼を長期的に引き寄せるのです。

人は結局「心」で動きます。

面倒ごとを引き受ける姿勢が、信頼と紹介を呼ぶんですよ。

完璧な成果物より誠実な対応や安心感が継続案件に繋がることを具体的に解説。長く選ばれる編集者の本質を学べます。

まとめ:「信頼」を武器にする働き方がスキルよりも大事

ここまで「優秀な編集者はなぜ営業をせずとも仕事が舞い込むのか」を解説してきました。

答えはシンプルです。スキルだけではなく信頼を積み重ねる姿勢があるからです。

ミスをしても尻尾を残さない対応力。

紹介しても恥ずかしくないマナーやモラル。

後輩力やかわいげで応援される人間性。

そして、編集にとどまらず、投稿代行や撮影サポート、さらには課題解決にまで踏み込む柔軟さ。

こうした小さな積み重ねが「この人を紹介したい」という信頼へとつながります。

営業をしていなくても、実績と口コミが最強の営業マンとなり、案件は自然と広がっていくのです。

最後に忘れてはいけないのは、人を動かすのはスキルではなく心ということ。

クライアントの期待を少しずつ超えていく行動こそが、長く選ばれる編集者としての未来を切り開いていきます。

完全未経験から1週間で動画編集者に!Movie Hacksの〝最速収益化メソッド〟

生ハム帝国さんが講師を務める「Movie Hacks【完全未経験から最短1週間で収益化を目指す動画編集講座】」は、YouTube特化型のオンライン動画編集スクールとして、業界トップクラスの実績を誇ります。

- 完全未経験からわずか1週間で動画編集者デビュー

- 業界最安値&受講期間無制限で学び放題

- 24時間いつでも質問可能な徹底サポート体制

- 累計受講者数10,000人突破の圧倒的な実績

- 利用者数26万人超え・累計60万本の教材を販売するWebサービス会社の現役社長が全面監修

- 現役動画編集ディレクターによる「現場で使える編集ノウハウ」

- 初案件獲得から高単価案件に繋げるための営業スクリプトも完備

- 有名インフルエンサーの編集実績多数で信頼性抜群

生ハム帝国さんのXでは、「個人で稼ぐ×動画編集」に関する実践的なノウハウを日々発信しています。

まだフォローしていない方は、ぜひチェックしてみてください。

生ハム帝国さんのXアカウントはこちら。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。