Brainメディア運営部です!

今回はおきるママさんへのインタビュー内容をもとに記事を執筆しました。

簡単に紹介をさせていただきます。

「同じように投稿しているのに、なぜ〝あの人〟だけが売れるんだろう?」

そう感じたことがある方もいるのではないでしょうか。

実はその差は、商品でもノウハウでもなく〝キャラクター〟にあります。

今、SNSやBrainの世界では〝誰が言うか〟がすべて。

どんなに有益な情報を発信しても、キャラが立っていないとフォロワーは“スクロールして通り過ぎる”時代です。

逆に、キャラの魅力が伝われば、何気ない日常投稿さえも「いいね」や「購入」につながっていきます。

今回の記事では、スレッズで爆発的な人気を集め、〝売り込まずに売る発信〟を体現しているおきるママさんに焦点を当てます。

顔出しも営業もせず、投稿のたびに商品が完売する。その裏には、感情設計・ストーリー構築・世界観づくりが一貫して存在していました。

彼女の成功の要は、単なるSNS運用ではなく、「キャラクターを戦略的に育てる」という視点にあります。

おきるママさんは、自分の中に〝キャラとしての自分〟を設定し、その人格でSNSを動かしているそうです。

この「キャラの人格化」によって、投稿ひとつひとつがブランドの一部になり、ファンが自然に信頼を積み上げていく仕組みができているのです。

「商品を売る」ではなく、「自分の世界観を届ける」。

これが、現代のSNS発信で成果を出すための新しい基準です。

本記事では、

・なぜキャラで売れる時代になったのか

・おきるママさんが信頼を積み重ねた発信構造

・誰でも再現できるキャラ設計の5ステップ

・キャラが〝売る〟ようになる仕組み

これらを体系的に解説していきます。

読むほどに、「自分の発信にも取り入れたい!」と思えるヒントが見つかるはずです。

あなたのキャラが、次の“売れる仕組み”を生み出す。

その最初の一歩を、一緒に踏み出しましょう。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。

目次

なぜ〝キャラで売れる時代〟になったのか?(時代背景と文脈)

情報が届くかどうかは、発信者の〝人格〟や〝世界観〟が言葉の裏側に滲み出ているかどうかで決まります。

発信の本質は、情報の正確さよりも人間味の濃度にある。

SNS上では、事実よりも〝誰が語っているか〟の方が信頼の軸になっています。

この傾向はスレッズやXのようなプラットフォームでより顕著で、フォロワーは“情報を探す”よりも“信じられる人”を探しています。

言い換えれば、フォロワーは商品や知識を買うのではなく、発信者の人格を選んでいます。

発信者の温度が感じられない言葉は、どれだけ正しくても届きません。

おきるママさんが多くの共感を集めるのは、彼女の投稿が“情報”ではなく“日常”とつながっているからです。

育児、仕事、夫婦のやり取り・・・

その一つひとつにリアルな感情が乗っていて、それが読み手に“人の声”として届くからこそ、信頼の積み重ねにつながるのです。

フォロワーは「役立つ知識」よりも、「自分と似た気持ちを持つ誰か」の言葉を覚えています。

発信の信頼は、熱量のある等身大の言葉から生まれます。

そして、その熱量を生むのがキャラクターの存在です。

おきるママさんが発信で大切にしているのは、情報よりもまず〝人としての一貫性〟。

その人らしさが、最も強い差別化要素になる。

テクニックではなく、人格そのものが選ばれる時代だからこそ、発信者の在り方が価値になるのです。

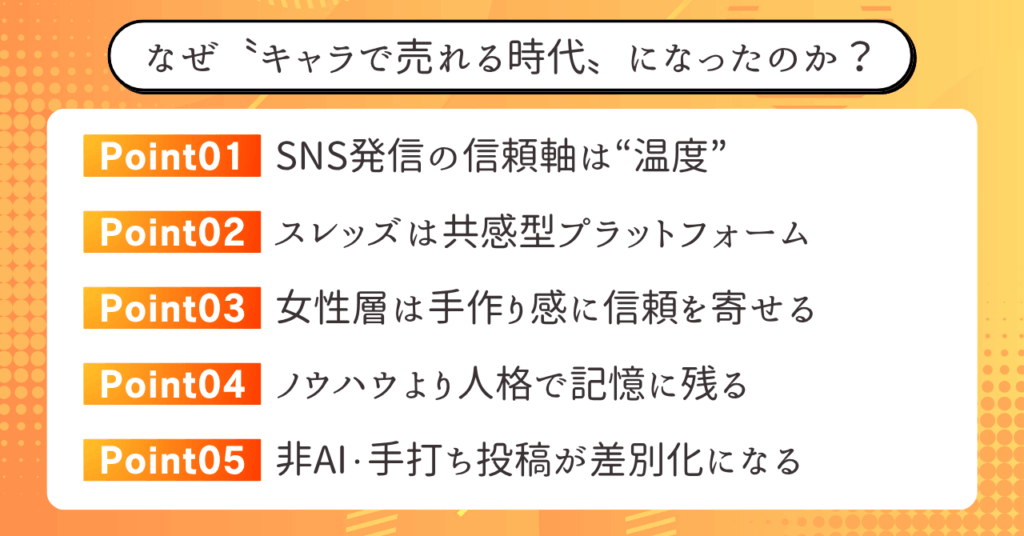

この章では、まず「なぜキャラが売上を作るのか」を理解するために、現代の発信構造をひも解いていきます。

〝誰が言うか〟が価値になる:情報過多時代の選択基準

情報が氾濫するSNSでは、読者が投稿を読むかどうかの判断にかける時間は、ほんの数秒しかありません。

その一瞬に選ばれるのは、完璧な文章よりも“信頼できる人の声”です。

おきるママさんの発信は、その「声の強さ」でフォロワーに選ばれています。

彼女の投稿には、誰かを導こうとする圧ではなく、「一緒に考えよう」という柔らかさがあります。

だからこそ読者は、読みながら安心し、自分の中の気持ちを整理していくことができるのです。

情報は教えるものであり、人格は感じさせるもの。この違いが、フォロワーの行動を決定づけます。

おきるママさんが支持されている理由は、発信全体に「信じている世界」が感じられることです。

フォロワーはその一貫性に安心し、「この人が言うなら大丈夫」と思えるようになります。

信頼は、論理ではなく日々の積み重ねによって生まれる感情であり、その積み重ねが〝人格の記憶〟として残っていくのです。

どれだけ拡散されても、記憶されなければ意味がありません。

記憶される発信者とは、独自の声を持つ人です。

フォロワーが信頼するのは、文章の美しさではなく、感情がまっすぐ届くこと。

情報が多すぎる時代では、人は“心の温度”で発信者を選びます。

つまり、選ばれる基準は「正しさ」ではなく、「感じる温度」。

この変化を理解している人ほど、SNSで長く愛される存在になっていくのです。

ここまでの内容を整理すると、重要なポイントは次の通りです。

- 発信は正確さよりも人間味が信頼を作る

- 人格の一貫性がフォロワーの安心感につながる

- 選ばれる基準は正しさではなく温度である

信頼される発信の第一歩は、“正しさより温度”を意識して言葉を紡ぐことです。

スレッズのユーザー特性:主婦層・非学習目的・娯楽消費

スレッズというプラットフォームには、他のSNSとは明確に異なる文化があります。

その中心にいるのは、仕事や家事、育児の合間にスマホを開く〝主婦層〟です。

彼女たちがスレッズを訪れる目的は、知識を得ることではなく、気持ちを軽くすること。

そのため、専門的なノウハウ投稿よりも、日常の一言・共感・ユーモアのある投稿が広がりやすい傾向にあります。

スレッズでは有益な情報より、“この人の言葉が好き”と思ってもらえるかどうかがすべて。

この特徴を捉えているのが、おきるママさんの「育児や仕事の愚痴を交えながらも、笑いやリアルな弱音を含んでいる」投稿です。

それが、「あ、わかる」「私もそう」と共感の連鎖を生み出しています。

スレッズは“誰かに教える場”ではなく、“誰かとつながる場”です。

そのため、発信者の素の部分やキャラのクセが強いほど、ファンが増えていきます。

また、女性ユーザーにはAI生成文への抵抗感が強い傾向があります。

整いすぎた文章よりも、手打ちの乱れた言葉に温度を感じる。

この“手作り感”が、彼女の発信の信頼をさらに深める要素となりました。

フォロワーは、投稿の内容よりも「この人が本当に話している」と感じられることを求めています。

だからこそ、完璧さよりも“人間らしさ”が勝つ。

スレッズという環境は、キャラの魅力を最大限に伝える舞台でもあります。

おきるママさんが“キャラ発信のモデルケース”として注目されるのは、このプラットフォームとの相性が抜群だったからです。

ここまでの内容を整理すると、スレッズで支持を得る発信には次の特徴があります。

- 主婦層を中心に、共感・娯楽・癒しを求める文化が根付いている

- 有益な情報より“人柄の温度”で反応が生まれる

- AI的な整いより、手作りの言葉が信頼を生む

スレッズでは「うまく話す」より「素直に話す」。

その素直さが、キャラクターを通じてフォロワーの心を動かす鍵になります。

女性層に見られるAI文章忌避と〝手作り感〟の効用

SNSの中でも特にスレッズは、女性ユーザーの比率が高いプラットフォームです。

そして、その多くが家庭・子育て・仕事など現実の生活に根ざした視点で投稿を楽しんでいます。

だからこそ、「AIが書いたような整った文章」よりも、「人が話しているような言葉」に安心を感じる傾向があります。

おきるママさんがフォロワーから圧倒的に信頼されるのは、この“手作り感”を大切にしているからです。

おきるママさんの発信はすべて手打ち。自分の言葉で、思考の揺れや感情の温度をそのまま投稿しているそうです。

読みやすさよりも体温のある言葉を優先する方針が、彼女のキャラクターの信頼を築く大きな柱になっています。

フォロワーは「正確さ」より「共感できるリアル」を求めています。

AIが生成した均一な言葉はどこか“無機質な壁”を感じさせてしまう一方で、人の手から生まれた文章は、不完全でも温かみを感じやすいものです。

そこにこそ、フォロワーが安心して心を預けられる余白があるのです。

特に女性層は、感情の揺らぎや言葉のリズムに敏感です。

整いすぎた言葉よりも、ほんの少しの“崩れ”や“迷い”がある方がリアルに感じられる。

その小さな“乱れ”が、発信者の人間味として信頼に変わるのです。

おきるママさんは、まさにその温度を投稿で表現しています。

一見シンプルな文章の中に、感情の抑揚やため息、ユーモアが自然と溶け込んでいる。

だからこそ、読者は「この人も同じ気持ちなんだ」と安心できるのです。

共感の設計である手作り感は、フォロワーとの心理的距離を縮め、ブランドの人格を深める要素になっています。

AIが不得意とする“曖昧な感情の余韻”をあえて残すことが、読者に想像させ、共感を引き出すのです。

ここまでの内容を整理すると、女性層が信頼を寄せる発信には次の特徴があります。

- 完璧な文体よりも、人の感情が感じられる言葉が響く

- “手作り感”が安心感と信頼を生む

- AI的な整いよりも、感情の余白が共感をつくる

おきるママさんの発信が愛される理由は、その〝声の温度〟がいつも変わらず伝わってくるからです。

ノウハウより人で止まる:アテンション獲得の構造

SNSでは今、「何を言うか」よりも「誰が言うか」が注目を集める時代になりました。

有益なノウハウや情報は、誰でも簡単に検索できる一方で、人の心を動かすのは情報ではなく、人そのもの。

おきるママさんの投稿が伸びるのは、ノウハウの新しさよりも「この人の言葉を聞きたい」という期待があるからです。

発信内容の有益さではなく、投稿者の“背景”がアテンション(注目)を左右します。

たとえば、同じ「副業の始め方」を語るとしても、匿名の誰かが語るのと、「社畜ワーママから独立したおきるママさん」が語るのでは、感じる重みがまったく違います。

人は発信内容をすぐに忘れるけれど、「どんな人が言っていたか」は覚えているものです。

だからこそ、キャラクターを育てることは、単なるブランディングではなく“記憶の戦略”でもあるのです。

おきるママさんは、日常の小さな会話や弱音の中に、発信の軸を感じさせています。

「頑張りたいけど疲れた」「子ども寝た瞬間、仕事モード」といった言葉には、無理のないリアリティがある。

この“リアルな人間性”が、フォロワーの心を止めるトリガーになっているのです。

また、情報を届ける速度よりも、フォロワーが「この人の発信を見逃したくない」と思う状態をつくるほうが重要です。

アテンションとは、瞬間的な拡散ではなく、関係性の積み重ねで維持される信頼の結果なのです。

ノウハウを伝える前に、心で繋がる発信者であることが、現代のSNSでアテンションを獲得する唯一の方法です。

ここまでの内容を整理すると、アテンションを生む構造は次の通りです。

- 人は情報ではなく、人柄や背景に共鳴して反応する

- アテンションとは、一瞬の注目ではなく信頼の積み重ね

- ノウハウよりも、「この人が言っている」ことが価値になる

人が立ち止まる発信は、“ノウハウ”ではなく“人柄”なのです。

おきるママの非AI・手打ち方針が刺さる理由

おきるママさんの発信には、一貫して“AIに頼らない”という姿勢があります。

コンテンツ制作にはツールを活用しても、発信の言葉だけは自分の手で打つ、この徹底した方針が、フォロワーの信頼を生む大きな理由です。

おきるママさんはAIの便利さを理解したうえで「発信はあくまで自分の声で」と決めているそうです。

効率よりも“温度”を選ぶ判断が、結果として彼女のキャラクターを際立たせているのです。

AI文章が広がる中で、人間の言葉に価値が戻り始めています。

フォロワーが求めているのは、正確な情報ではなく、息づくリアルな声です。

おきるママさんの投稿には、リズムの乱れや、少しの間(ま)がある。それが“人間が話している”証拠になり、読者の共感を引き寄せます。

また、AIを使わないことで、毎回の投稿に“その時の気持ち”が反映されます。

フォロワーは、言葉の裏にある揺れや迷いに共感し、「この人も同じように悩んでるんだ」と感じるのです。

効率化よりも、共感の深さを優先する、それが、おきるママさんの発信哲学です。

AIの時代に逆行しているようでいて、実は本質に最も近いと言えます。

フォロワーが求めているのは、“最適化された情報”ではなく、“信頼できる誰かの言葉”。

その期待に応え続ける姿勢こそが、長期的なブランドを築いているのです。

ここまでの内容を整理すると、非AI・手打ち方針が刺さる理由は次の通りです。

- 発信者の感情の温度がそのまま届く

- 完璧ではない“人間らしさ”が信頼を作る

- 言葉の揺れや余白が、共感の余地を生む

時代が効率を求めるほど、“手で書くこと”が差別化になる。

おきるママさんの手打ちの一文一文には、機械では出せない“生の熱”が宿っています。

効率よりも温度を。言葉って、きれいに整えるより“ちゃんと届く”ほうが大事なんです。

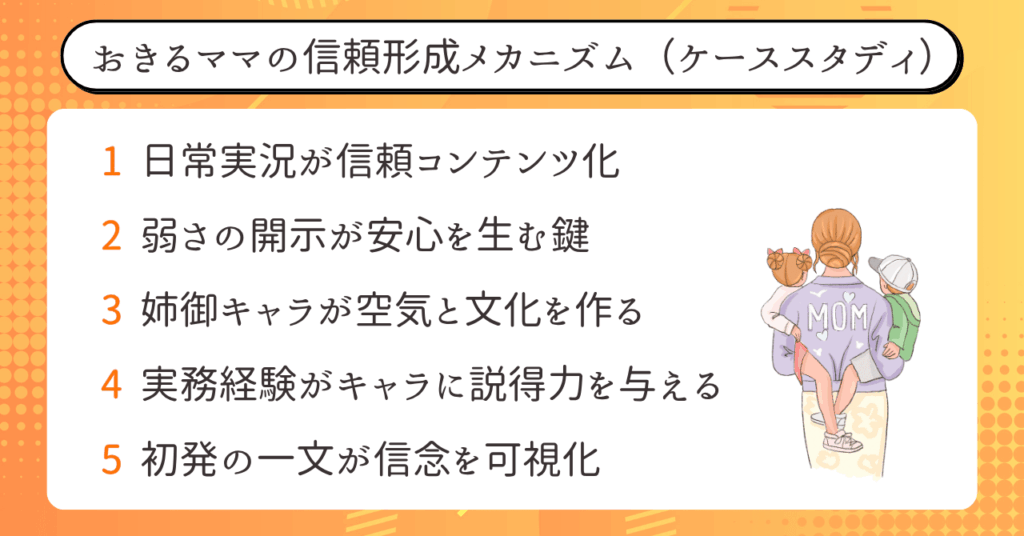

おきるママの信頼形成メカニズム(ケーススタディ)

おきるママさんの発信には、一貫した“リアリティ”が流れています。

それは、どんなに言葉を磨くよりも、日常の一瞬を切り取る力にこそ価値があると知っているからです。

多くの発信者が「きれいに整える」方向に向かう中で、彼女は「ありのままを見せる」選択をしてきました。

この“リアルを出す勇気”が、信頼の起点になっている。

この章では、おきるママさんがどのように日常を通じて信頼を築いてきたのか、そのメカニズムを具体的に見ていきます。

社畜ワーママのリアル実況:日常が信頼の源泉になる

おきるママさんがSNSで注目を集めたきっかけは、飾らない“日常実況”でした。

彼女はかつて、会社員として働く“社畜ワーママ”でした。

そのリアルな日々、朝の通勤電車、子どもの寝かしつけ後の仕事、疲労と葛藤の交錯をそのまま投稿していたのです。

特別なストーリーを作ったわけではなく、ただ、自分が感じた現実を、正直に発信していただけ。

それが結果的に、同じ境遇の女性たちの共感を呼びました。

日常の“共通体験”こそが、最大の信頼コンテンツ。

読者は、完璧な人よりも「同じように悩んでいる誰か」に心を開きます。

おきるママさんは、成功を語る前に“疲れた一日”を語る人でした。

その等身大の姿勢が、フォロワーとの心理的距離を一気に縮めたのです。

また、社畜時代の実況には、愚痴や弱音だけでなく、ユーモアがありました。

「もう限界…でも明日は髪巻いて出社する」

そんな一文に、“強さと可愛げの両立”がにじみ出ています。

人は、弱さを見せる人ではなく、弱さを笑える人に惹かれる。

おきるママさんの投稿には、どんな状況でも「自分を諦めない」姿がありました。

その姿勢こそ、フォロワーにとっての希望の象徴になっていたのです。

リアルな発信が信頼を生むのは、フォロワーが「憧れる」のではなく、「この人と同じ道を歩いている」と感じるからです。

おきるママさんの日常の実況は、彼女のキャラを形成するだけでなく、フォロワーの心に「信じられる人」として定着させました。

SNSの信頼とは、完璧な成功体験ではなく、未完成な日常を共有することから生まれるのです。

ここまでの内容を整理すると、“リアル実況”が信頼を生む理由は次の通りです。

- 日常の共通体験が共感の基盤になる

- 弱さを笑える姿がフォロワーの安心を作る

- リアルな言葉がキャラの人格を形成する

おきるママさんの発信が長く愛されるのは、彼女が“強く見せない強さ”を持っているからです。

〝ボロボロでもいい〟等身大の開示と安心感の設計

おきるママさんの発信が多くのフォロワーに響く理由のひとつは、〝等身大の開示〟にあります。

彼女は常に、完璧ではない自分を隠さず見せてきました。

「今日は家事も仕事も中途半端」

「疲れてるけど、なんか笑えてくる」

そんな投稿が多くの共感を呼び、フォロワーに「自分もそれでいいんだ」と思わせる安心感を与えているのです。

人は、強さよりも“素直さ”に信頼を寄せるものです。

SNSではどうしても「ちゃんとして見られたい」心理が働きがちですが、フォロワーが求めているのは完璧な姿ではなく、同じように葛藤する人のリアルです。

おきるママさんの発信は、その「理想と現実の間」にある本音を丁寧にすくい上げています。

“ボロボロでもいい”という許可を出せる人こそ、信頼されます。

弱さをさらすことは決してマイナスではなく、フォロワーはその“開示”の中に、誠実さや勇気を見出すのです。

おきるママさんの発信は、弱さをさらすことで、かえってフォロワーの自己肯定感を支えています。

たとえば、夜中に書かれた投稿。

「今日も寝かしつけに失敗した。でもまぁ、生きてるだけでえらいか。」

このたった一文が、多くの人に救いのように届いているのです。

等身大の発信は人の心を温め、日々の共感として積み重なり、信頼へと変わっていきます。

おきるママさんの「ボロボロでもいい」は、ただの慰めではありません。

それは、自分と同じ場所に立ちながらも、少し前を歩く“伴走者”としてのメッセージです。

信頼とは、完璧さの中ではなく、不完全さの共有から生まれます。

フォロワーは、強い人よりも、自分の弱さを理解してくれる人を好きになります。

おきるママさんの発信は、その心理を自然に体現しているのです。

ここまでの内容を整理すると、“等身大の開示”が信頼を生む理由は次の通りです。

- 完璧な姿よりも、共感できる弱さが人の心を動かす

- 本音の開示は、安心と信頼を生み出す

- 不完全さの共有が、フォロワーの自己肯定感を支える

おきるママさんの「ボロボロでもいい」という言葉は、現代のSNSにおける新しい信頼のかたちを象徴しています。

姉御キャラ×ギャル文化の親和性:共感ドライバー

おきるママさんの発信には、明るくて面倒見の良い“姉御キャラ”が一貫しています。

それは偶然ではなく、彼女のこれまでの経験と文化的背景が深く関係しています。

社会人として後輩を指導していたおきるママさんは、いわば“現場の姉御”。

厳しさの中に優しさがあり、相手を突き放さずに引き上げるスタイルが身に染みついています。

「ついてこい!」ではなく、「一緒に行こう!」の姿勢が、フォロワーに安心感を与えています。

さらに特筆すべきは、ギャル文化との親和性の高さです。

スレッズではインスタ世代と重なる“元ギャル層”“明るいママ層”が多く、彼女たちにとっての理想像は「オシャレで強い、でも気取らない女性」。

その理想像を体現しているのが、おきるママさんというキャラクターなのです。

投稿の中で時折見せるユーモアや軽口、テンポの良い言葉遣いは、ギャル文化のノリを自然に再現しています。

「ワナワナワナワナ」といったフレーズや、ちょっとした自虐のトーンも、スレッズの空気感にぴったり。

だからフォロワーは「友達の投稿を見ているような感覚」で安心して読み続けることができるのです。

一方で、おきるママさんはギャル的な軽やかさの中に“芯のある信念”を持っています。

「誰かの意見に流されない」「努力してる人を笑わない」という価値観を発信し続けている。

ただのノリではなく、根底に“生き方の哲学”があるからこそ、フォロワーは安心してついていくのです。

また、この“姉御キャラ”はフォロワー同士の関係性にも影響を与えています。

コメント欄では「おきるママさんが言うならやってみる」「私もがんばろ!」という連鎖が起こる。

まるで部活のチームのように、前向きな雰囲気が自然と広がっていくのです。

キャラは“発信者”の枠を越えて、“コミュニティの温度”を決めます。

おきるママさんが築いた世界観は、彼女だけのものではなく、フォロワー全体の空気になっているのです。

ここまでの内容を整理すると、“姉御キャラ×ギャル文化”が共感を生む理由は次の通りです。

- 姉御的な優しさがフォロワーの安心感を生む

- ギャル文化の明るさが共感を促すトーンを作る

- 軽さの中に信念を持つことで信頼が深まる

人はキャラそのものより、“キャラがつくる空気”に共感します。

おきるママさんの姉御キャラは、発信を超えて、共感の文化そのものを育てています。

新人教育の経験が支えるキャラ設計

おきるママさんの発信を支えているのは、単なるセンスではなく、明確な“経験に基づいた設計力”です。

彼女が社会人経験で培ってきた営業スキルや新人教育の経験は、キャラクター構築の根幹にあります。

“人を動かす言葉”の感覚は、この時期に自然と身についたものだそうです。

後輩スタッフを育成するときも、理論より“感情”を優先していました。

この「感情から入る伝え方」が、現在の発信にもそのまま生きています。

また、会社員時代のおきるママさんは、「どんな人が動くのか」「どんな言葉に共感するのか」を観察する癖があったそうです。

職場での経験が、自然とフォロワー心理の理解につながっていたのです。

さらに、教育担当として多くの後輩を指導した経験も大きな財産となっています。

「人は叱るよりも、信じて任せた方が伸びる」というマインドが、フォロワーとのコミュニケーションにも反映されています。

おきるママさんの言葉には、命令口調がありません。

代わりにあるのは、「あなたならできる」という前向きな肯定です。

それがフォロワーを安心させ、信頼を積み上げる要因になっています。

会社員時代に磨かれた「人のモチベーションを動かす言葉選び」が、キャラ発信の中で見事に再現されているのです。

おきるママさんは、過去の経験を“人間味のある設計図”としてSNS上に表現しています。

そのため、キャラがブレず、フォロワーに「本物だ」と支持されているのです。

ここまでの内容を整理すると、“経験が支えるキャラ設計”のポイントは次の通りです。

- 会社員の経験が「人を動かす言葉」の感覚を育てた

- 新人教育の経験が「信頼される伝え方」を形成した

- キャラは演技ではなく、経験を翻訳した人格である

おきるママさんのキャラには、働く女性としてのリアルな歴史が息づいています。

初発のフレーズ〝妻でも母でも自分の人生を歩む資格〟の力

おきるママさんを象徴する言葉といえば、この一文です。

妻でも母でも自分の人生を歩む資格あるよな

この投稿は、彼女のSNSにおける原点であり、キャラ設計の起点になりました。

狙って作ったコピーではなく、心の底から出た〝叫び〟でした。

社会人として働きながら、母の役割と妻の役割を同時に背負う日々。

自分の人生はどこにあるのかという迷いが、そのまま言葉になったのです。

この投稿には、同じ悩みを抱える人たちから多くの共感が寄せられました。

共感は、戦略ではなく本音の共鳴から生まれます。

以降の発信も、この一文に込められた信念を軸に組み立てられています。

誰かの理想を生きるのではなく、自分の人生を選ぶための視点を取り戻すというメッセージです。

この思想が、彼女を単なるインフルエンサーではなく、共鳴の象徴へと押し上げました。

完璧でなくていい、自分の人生を歩んでいいという灯りのような言葉が、多くの心に刺さりました。

この一文をきっかけに、行動を起こすフォロワーまで現れています。

単なる共感ではなく、行動を生む信念の言葉として機能したのです。

信念のある言葉は、キャラクターの人格を形成し、やがてブランドを生みます。

おきるママさんが作ったのは、ファンではなく共鳴者だったのです。

ここまでの内容を整理すると、この初発のフレーズが持つ力は次の通りです。

- 本音の言葉が共感の起点になる

- 信念の一文がキャラの人格を形成する

- 共感は行動を促す信頼の源になる

心から出た言葉は、戦略を超えるのです。

あの日の一文は、格好をつけない本音でした。

今も迷う夜はありますが、あの言葉に自分が背中を押されています。

発信を続けられなくなる“失敗の落とし穴”を7つの実例と共に解説。

信頼を守り、長く続けたい発信者にとって警鐘となる内容です。

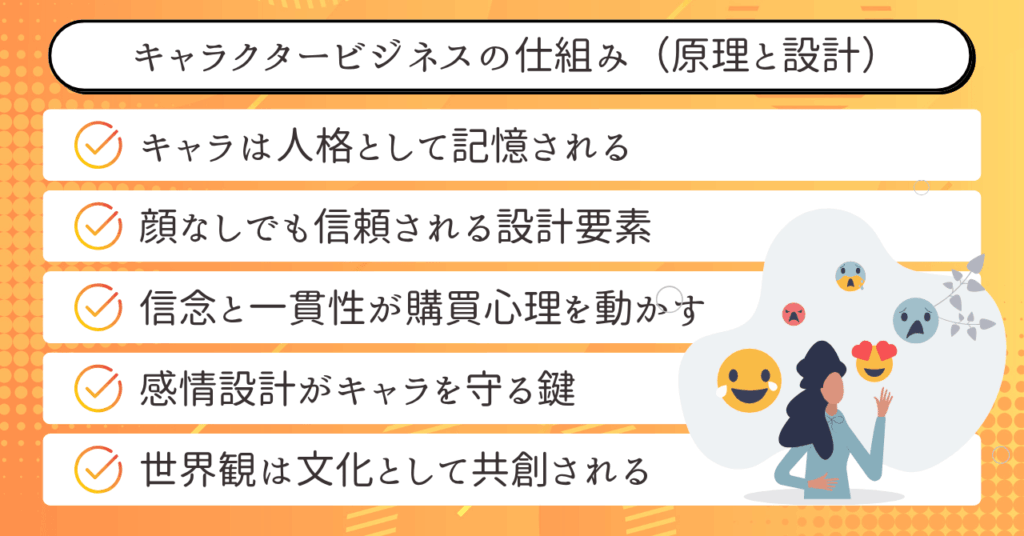

キャラクタービジネスの仕組み(原理と設計)

おきるママさんのSNS運用は、単なる“人気アカウント”ではなく、ひとつの完成された〝キャラクタービジネス〟として成立しています。

キャラがブランドとなり、ブランドが信頼を生み、信頼が購買へとつながっているのです。

その構造は、企業のブランド設計にも通じる「人格ベースのマーケティング」です。

この章では、おきるママさんの発信に内在するキャラクタービジネスの仕組みを紐解き、個人が信頼を積み上げて“売れるキャラ”になるまでの過程を探ります。

キャラ=ブランドの人格:認知・記憶・選好の一体化

ビジネスにおけるキャラとは、単なる見た目や口調のことではありません。

キャラとは、ブランドの人格そのものです。

人が人を覚えるときのように、フォロワーは発信者の“人格”としてキャラを記憶します。

おきるママさんの発信は、その人格設計が非常に精緻です。

どんなトピックでも「この人が言うなら信用できる」と思わせる一貫性があります。

これは、ブランドの三大要素である「認知・記憶・選好」を見事に結びつけている証拠です。

彼女のキャラはまず、投稿のトーンで「誰か分かる(認知)」を作り、発信の積み重ねで「覚えられる(記憶)」を生み、言葉の信頼感で「好まれる(選好)」を獲得しています。

この三層が重なったとき、キャラは“選ばれるブランド”に進化します。

特にスレッズのような匿名性が高い場では、人格の印象がそのままブランドの差別化要素になります。

つまり、フォロワーにとっての「信頼できるキャラ」とは、情報よりも“人間性”の記憶なのです。

そして一度その人格が認知・記憶・選好に定着すると、アルゴリズムを超えて自然と広まっていく。

キャラは拡散される情報ではなく、伝染する人格なのです。

おきるママさんが「誰が言うか」で信頼される理由は、ここにあります。

ここまでの内容を整理すると、“キャラ=ブランドの人格”が機能する理由は次の通りです。

- キャラは情報ではなく人格として記憶される

- 認知・記憶・選好の3つが揃うとブランド化する

- 人格の一貫性がファン化を加速させる

ブランドは作るものではなく、人格の延長線上に育ちます。おきるママさんの発信は、その最良の実例です。

顔出しなしで認知される三要素:行動・関係・感情

おきるママさんの発信が特筆すべき点は、〝顔を出していないのに顔が見えるような存在感〟を持っていることです。

多くの発信者が「顔出しこそ信頼」と考える中で、彼女は“非顔出し”のままブランドを築きました。

その理由は、認知を生む3つの要素「行動・関係・感情」を精密に設計しているからです。

要素1:行動(Consistency)

おきるママさんは、発信の頻度と内容を一定に保ち続けています。

たとえ忙しい日でも「一日一投稿」を欠かさず行い、その行動自体が信頼の証になっています。

フォロワーは、彼女の投稿を“日常の一部”として認知するようになっているのです。

要素2:関係(Connection)

コメントへの返信、リポストへの反応、DMでのやり取りなど、彼女は一方的な発信では終わらせません。

小さなコミュニケーションの積み重ねが、「あの人はちゃんと見てくれている」という心理的絆を生んでいます。

非対面でも関係性を可視化できる人ほど、認知が深まるのです。

要素3:感情(Emotion)

おきるママさんの投稿は、事実の報告ではなく〝感情の共有〟で構成されています。

「今日はちょっと落ち込んだ」「でもやっぱりやる」この一言に、読者は“人間味”を感じます。

感情がある発信は、フォロワーに記憶されやすく、繰り返し読まれる傾向があります。

感情の発信は、顔の代わりに“人間性”を見せる行為です。

その結果、フォロワーは顔ではなく“人格”で彼女を識別しているのです。

この3要素「行動・関係・感情」が揃うことで、顔出しを超えた認知の仕組みが完成します。

フォロワーは「顔を知らないけど信じられる」と感じ、投稿に対して反射的に反応するようになります。

顔がなくても信頼されるのは、見える“人間味”があるから。

ここまでの内容を整理すると、“非顔出しでも認知される”ためのポイントは次の通りです。

- 行動の一貫性が存在を定着させる

- 関係の積み重ねが心理的距離を縮める

- 感情の発信が人間性を伝える

おきるママさんの認知設計は、見えないからこそ伝わる温度でできているのです。

信念と一貫性→ファン化→購買への心理プロセス

おきるママさんのキャラクタービジネスが持つ最大の特徴は、「信念を軸にしたファン化の自然連鎖」です。

フォロワーは、彼女の発信を“有益情報”としてではなく、“生き方の物語”として受け取っています。

この“生き方の共感”こそが、ファンを購買へと導く原動力です。

- 信念を掲げる

- 一貫して発信する

- 共感が生まれる

- 信頼が積み上がる

- 購買が起こる

この流れは、ビジネス書で語られるマーケティング理論よりも、はるかに人間的で感情的です。

フォロワーは「買いたい」と思う前に、「応援したい」と感じています。

この“応援購買”こそ、キャラクタービジネスの本質です。

おきるママさんの発信において、信念とは単なるポリシーではなく“行動原理”なのです。

たとえば、どんなに疲れていても「子どもが寝たあとに少しだけ発信する」という積み重ねが、「この人は本気で自分の道を歩んでいる」と伝わり、フォロワーの信頼へと変わります。

このような姿勢の一貫性が、やがて“人格的信頼”としてブランドを支えるのです。

また、購買に至るフォロワーの心理はシンプルです。

- おきるママさんの投稿で心を動かされる

- その感情を覚えている

- 商品が紹介される

- 「この人が言うなら間違いない」と感じる

購買の決定要因は“情報の質”ではなく、“人への信頼”です。

この構造は、心理学的にも「好意の一貫性原理」に基づいています。

一度“信頼できる”と感じた相手の発言は、内容が変わっても受け入れられやすくなるのです。

だからこそ、キャラクタービジネスの基盤には「信念と一貫性」が不可欠なのです。

さらに、おきるママさんの場合、フォロワーは“信念に憧れる”だけでなく、“その生き方を自分に投影”しています。

彼女の存在は「理想のママ像」ではなく、「少し先を行く同志」なのです。

だからこそ、「この人から買う」が自然と「自分の成長の一部」になるのです。

ここまでの内容を整理すると以下の通りです。

- 信念の発信が共感を生み出す

- 一貫性が人格的信頼を築く

- 応援心理が購買意欲へと変化する

売れる人とは、“売る人”ではなく“信じられる人”。

おきるママさんのキャラクタービジネスは、信念が収益を生む最良の実例です。

喜怒哀楽ルールとアンチ対応ポリシーで軸を守る

おきるママさんのキャラクターがブレない理由のひとつに、「感情と対応のルール設計」があります。

SNSでは、感情をそのまま出すことで親近感が生まれますが、同時に“ブレ”も生まれやすいものです。

しかし彼女は、最初から喜怒哀楽の扱い方を明確に定義していました。

これが、長期的に信頼を維持するキャラ設計の秘訣です。

たとえば、こうしたルールを意識していたそうです。

- アンチコメントには反応しない

- 比較するのはいつでも自分自身

- 悲しみは共感で包み、怒りは笑いで流す

このシンプルなルールが、彼女の世界観を守り続けてきました。

キャラを守る最大の武器は、感情のマネジメントにあるのです。

特に「アンチ対応」においては、すべての批判を無視するのではなく、「反応する基準」を明確にしていたそうです。

たとえば、相手のコメントに“誠意”があるなら、真摯に返す。

しかし、ただの攻撃であれば、関わらずにスルーする。

これは「相手の意図を汲んで関わる」という成熟したコミュニケーションの形です。

また、喜怒哀楽の中でも“哀”の見せ方に特徴があります。

悲しみや疲労をそのまま吐露するのではなく、かすかにユーモアを添える。

「今日も寝かしつけに失敗した。息子より先に寝落ち。…まぁ、勝ち負けではないけど(笑)」

この軽さが、読む人に安心感を与えます。

一方で、“怒”の表現はほとんど登場しません。

代わりに“決意”として表現されることで、前向きな印象を保っています。

おきるママさんの感情コントロールは、単なる我慢ではなく「信念の可視化」です。

フォロワーは、感情の整った発信に安心し、その安定感に惹かれていくのです。

ここまでの内容を整理すると、“感情ルール”がキャラを支える理由は次の通りです。

- 感情を出すのではなく、扱い方をデザインする

- アンチ対応のルールが信頼の一貫性を生む

- 怒りや悲しみを前向きな文脈に変換する

キャラを守るとは、言葉と感情を丁寧に選ぶこと。

おきるママさんは、喜怒哀楽さえも世界観の一部としてデザインしているのです。

世界観設計が企業マーケにも通じる理由

おきるママさんのキャラクタービジネスが優れているのは、個人発信でありながら、まるでブランド企業のマーケティングのような“世界観の一貫性”を持っていることです。

実際に、彼女の発信構造は企業ブランディングに通じるロジックで成り立っています。

それは「何を発信するか」ではなく、「どんな世界を見せたいか」から逆算する考え方です。

世界観とは、フォロワーがあなたの投稿を通して“体験する空気”のこと。

おきるママさんの発信を読むと、言葉の端々に“働く女性のリアル”と“前向きな温度”が感じられます。

それがフォロワーにとっての「おきるママワールド」であり、投稿を読むこと自体がひとつの体験になっているのです。

たとえば、毎回の投稿には「共感→笑い→前向き」の流れがあり、感情の起承転結が設計されています。

このテンポ感や語彙の統一が、フォロワーの中に“馴染み”として定着しています。

世界観とは、フォロワーの中に生まれる“記憶の物語”です。

さらに注目すべきは、おきるママさんの発信が“共通言語化”されている点です。

「おきらー」「ワナワナワナワナ」など、独自の表現がファンの間で使われ、コミュニティを形成しています。

これはまさに、企業ブランドがスローガンやタグラインで文化をつくるのと同じ構造です。

フォロワーがその言葉を使うことで、「自分もおきるママの世界の一員だ」と感じるのです。

結果として、世界観は発信者だけのものではなく、“フォロワーと共に育てる文化”になります。

おきるママさんが「自分だけの発信」から「みんなの発信」へと発展していったのは、この共創構造があるからです。

個人の世界観がコミュニティ化したとき、キャラはブランドになります。

この発信構造は、企業マーケティングでも同様に応用可能です。

顧客が“ブランドの物語に共感し、同じ言葉を使う”ことで、企業と顧客の間に感情的結束が生まれます。

その点で、おきるママさんの発信は“感情体験型ブランディング”の成功例と言えるでしょう。

キャラ発信は、感情の物語を通じて信頼を積み上げるマーケティングである。

ここまでの内容を整理すると、“世界観設計”がマーケティングに通じる理由は次の通りです。

- 発信内容よりも、体験としての空気を届けている

- 独自の言葉や文化でフォロワーが共鳴している

- 共感を共通言語に変えることでブランド化が進む

世界観とは、“見せる情報”ではなく“感じさせる文化”。

おきるママさんの発信は、個人の枠を超えたブランド体験そのものになっています。

フォロワーさんがおきる構文を使ってくれているのを見ると嬉しくなるんです。

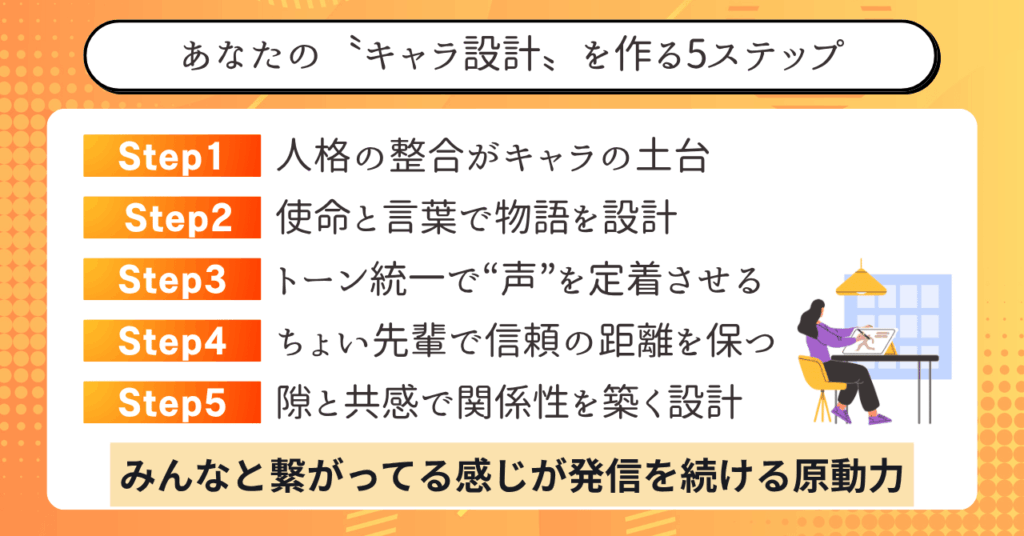

あなたの〝キャラ設計〟を作る5ステップ(実践手順)

おきるママさんのように、「自然体のまま信頼されるキャラ」をつくるには、感覚ではなく設計が必要です。

キャラを構築するということは、自分の人格をひとつのメディアとしてデザインすること。

誰かに“覚えられる人”になるには、「再現性のある人格設計」が欠かせません。

この章では、今日から始められる「キャラ設計の5ステップ」を、実践的に解説します。

各ステップを順に整えることで、どんな人でも「売れるキャラ=信頼される人格」を形にできます。

①人格定義:話し方・価値観・ビジュアルの整合

キャラ設計の第一歩は、「どんな人格で生きるのか」を定義することです。

ここでの“人格”とは、SNS上での「話し方・価値観・見た目(ビジュアル)」の整合を意味します。

多くの発信者は、話し方だけをキャラと捉えがちですが、それでは信頼が積み上がりません。

人格は、“言葉の癖・思想の芯・見た目の印象”の3点で構成されます。

おきるママさんの場合は次の通りです。

- 話し方:テンポよくフレンドリー、でも芯が通っている

- 価値観:努力を笑わず、前向きに受け止める

- ビジュアル:柔らかい雰囲気のアイコン+日常に寄り添う言葉

この3つが矛盾なくつながっているからこそ、人格として認識されやすいのです。

フォロワーが安心してついてくるのは、「発言に温度差がない人」。

発信の統一感は、見た目ではなく“人格の一貫性”から生まれるのです。

まずは、自分の発言・価値観・ビジュアルの整合性をチェックすることから始めましょう。

ここまでの内容を整理すると、“人格定義”で押さえるべきポイントは次の通りです。

- 話し方・価値観・見た目の整合性を取る

- 人格は「温度」で覚えられる

- 矛盾のない発信がキャラの信頼を生む

キャラ設計の起点は「どう見られたいか」ではなく、「どう在りたいか」。

その答えが、あなたの発信トーンの基準になります。

②使命(Why)と到達像:三ヶ月後の物語を先に決める

キャラ設計の第2ステップは、「なぜこのキャラで発信するのか」という使命(Why)を明確にすることです。

“キャラづくり”を外見や口調から始めると、途中で軸が揺らぎやすくなります。

だからこそ、最初に決めるべきは「目的」ではなく「物語」です。

おきるママさんは、初期の段階で「3ヶ月で脱サラする」という到達像を掲げていました。

この期限つきの目標が、発信の流れを“物語”として形づくり、フォロワーの共感を呼びました。

フォロワーは成功そのものよりも、挑戦のリアルな過程に心を動かされます。

使命とは、フォロワーと共有する「挑戦の物語」でもあります。

また、おきるママさんの代名詞となった言葉「妻でも母でも自分の人生を歩む資格がある」は、発信の理念であると同時に、自分自身への誓いでした。

使命を言語化することで、キャラは“発信のための人格”から、“生き方の象徴”へと進化します。

使命と到達像を整理する際は、次の4つのステップを意識しましょう。

- ① 自分が発信で叶えたいこと(願望)

- ② それをなぜ叶えたいのか(動機)

- ③ どんな人にどんな変化を与えたいのか(対象)

- ④ 三ヶ月後にどんな物語を見せたいのか(到達像)

使命を定義することは、キャラに“物語の重力”を与えること。

この軸があることで、すべての発信が一貫した信頼を生み出します。

③トーン&スタイルガイド:口調・語彙・表記の統一

キャラの信頼感は、内容より先に〝言葉の安定感〟で決まります。

同じ主張でも、毎回トーンが揺れると読者は不安になり、記憶に残りません。

発信の骨格は、口調・語彙・表記の三点セットで整えます。

口調

自分に合う温度を一つ決め、ぶれずに貫くことが重要です。

丁寧体でいくのか、フランク体でいくのかを最初に固定します。

おきるママさんは、柔らかく親しみがありつつ、要点でだけ語尾を強めます。

これにより、安心感と芯の両立が生まれます。

語彙

専門用語を振りかざすより、生活の言葉で置き換えた方が伝わります。

比喩や擬音語を混ぜると、温度が乗り、人格が立ちます。

たとえば〝わなわな〟のような自分語を持つと、読者の記憶にフックが残ります。

表記

句読点、改行、絵文字、強調タグの使い方をルール化します。

見た目の統一は、そのまま世界観の統一です。

一投稿内での太字やマーカーは、およそ50〜80文字に一回の頻度で置きます。

強調しすぎると稚拙に見え、少なすぎるとリズムが失われます。

段落の長さも一定に保ち、スマホでの可読性を最優先に設計します。

同じ型で毎日積むことが、〝声〟の正体を作ります。

テンプレは「縛り」ではなく、「想起を生む仕掛け」です。

おきるママさんの投稿が流れても、数行で誰の言葉か分かるのはこの仕組みが機能しているからです。

トーンの統一=人格の再現性です。

どのプラットフォームでも同じ温度で語れれば、キャラは場所を超えて信頼されます。

ここまでの内容を、シンプルに整理すると次の通りです。

- 口調は一つに固定し、温度を揺らさない

- 語彙は生活言語で置き換え、記憶に残す

- 表記ルールを決め、見た目で世界観を統一

同じ声で語り続けることが、キャラの信頼を積み上げます。

④〝ちょい先輩〟ポジショニングで価値提供者になる

キャラの位置づけを決めるうえで、おきるママさんが実践している重要な考え方が「ちょい先輩ポジション」です。

このポジショニングは、上から教えるわけでも、同じ立場で馴れ合うわけでもない絶妙な距離感にあります。

共感と尊敬のちょうど真ん中に立つ、それが“ちょい先輩キャラ”です。

おきるママさんの発信を読むと、常に「私もまだ学んでるけど、昨日よりちょっと分かったことがあるよ」というトーンで語られています。

フォロワーにとって、この“等身大の一歩先”という距離が最も安心して学べる関係なのです。

人は「完璧な人」より、「自分にもできそうな人」から学びたい。

逆に、どれだけ有益なノウハウを発信していても、遠い存在だと共感が生まれません。

近すぎても尊敬されず、遠すぎても親しめない、そのバランスを取るのがキャラ設計の妙です。

おきるママさんがフォロワーから支持されるのは、この絶妙な立ち位置を一貫して保っているからです。

さらに、ちょい先輩ポジションには“価値提供の責任”も伴います。

これは、「自分の体験を抽象化して、他者に役立てる姿勢」です。

たとえば、失敗を語るときに「気をつけよう」で終わらせず、「だから次はこうした」と加えるだけで、その投稿は愚痴ではなく“導き”になります。

また、このポジションを成立させるもう一つの要素が“余白”です。

おきるママさんの投稿には、常にフォロワーがリプライしやすい隙が設計されています。

ツッコミを誘う言葉遊び、軽い自虐、そして共感の余地。

このような“入れる隙”が、フォロワーとの自然な関係を育てています。

「話しかけたくなるキャラ」は、「完璧に仕上がっていないキャラ」です。

おきるママさん自身、「上からではなく、横に並んでくれる先輩」というポジションを保ち続けています。

この距離感こそ、発信における最大の信頼資産です。

ここまでの内容を整理すると、“ちょい先輩ポジション”で信頼を得るためのポイントは次の通りです。

- 完璧ではなく「等身大の一歩先」を見せる

- 体験を抽象化して価値を添える

- 余白を残し、会話が生まれる構造にする

キャラに必要なのは威厳ではなく“親しみの中の尊敬”です。このバランスが保たれると、ファンは自然とついてきます。

⑤コミュニケーション設計:隙と参加しやすさのデザイン

キャラ設計の最終ステップは、フォロワーとの「関わり方」を設計することです。

どれほど素敵な発信をしていても、フォロワーが関われない構造になっていると、共感は一方通行のまま終わってしまいます。

キャラの魅力は、言葉の内容ではなく“距離の設計”で決まります。

おきるママさんの投稿には、常に「話しかけたくなる空気」があります。

たとえば、結論を断定せずに少し余韻を残す、あるいは失敗談を笑いに変える、この“完璧すぎない設計”が、読者の参加を促しています。

フォロワーがコメントしたくなるのは、隙があるからです。

また、彼女のコメント欄には「わかる!」「それ私も!」という軽い共感リプが多く見られます。

これは、発信内容が「議論」ではなく「共有」を前提としているからです。

読者が自分の意見を語る場ではなく、気持ちを添える場として設計されているのです。

さらに、おきるママさんはリプライ設計にも特徴があります。

返信をするときも、上から教えるような言葉は使いません。

「そうなんですよね〜!」「私もそれ思いました!」など、フォロワーと同じ目線で会話を重ねます。

この等身大の応答が、心理的な距離を縮め、キャラの信頼をさらに強化しています。

リプは“共感の返報”として使うと、ファンが長く残ります。

また、会話を広げるために「質問で終える投稿」も有効です。

「みんなはどう思う?」「これ、私だけかな?」といった投げかけは、自然にコメントを誘発します。

この仕掛けによって、フォロワーが「参加する余地」を感じ、関係が持続的に育つのです。

ここまでの内容を整理すると、“参加しやすいキャラ”を作るためのポイントは次の通りです。

- 投稿に余白を残して、読者の反応を誘う

- 共感テンションをデザインして、安心感を作る

- 質問・共感リプで自然な双方向性を保つ

フォロワーが関わりたくなるキャラは、「完璧ではなく信頼できる人」。

おきるママさんの発信は、その“隙のデザイン”によって、信頼と親近感を両立させています。

コメント欄が“みんなの居場所”になってるのが一番うれしいです。

ちゃんと繋がってる感じがあると、発信を続ける原動力にもなりますね。

キャラ設計・投稿構成・分析改善など、AIを使ってスレッズ運用を最初から自動化するステップを網羅的に解説しています。

発信者としての設計思考を固めたい方に最適です。

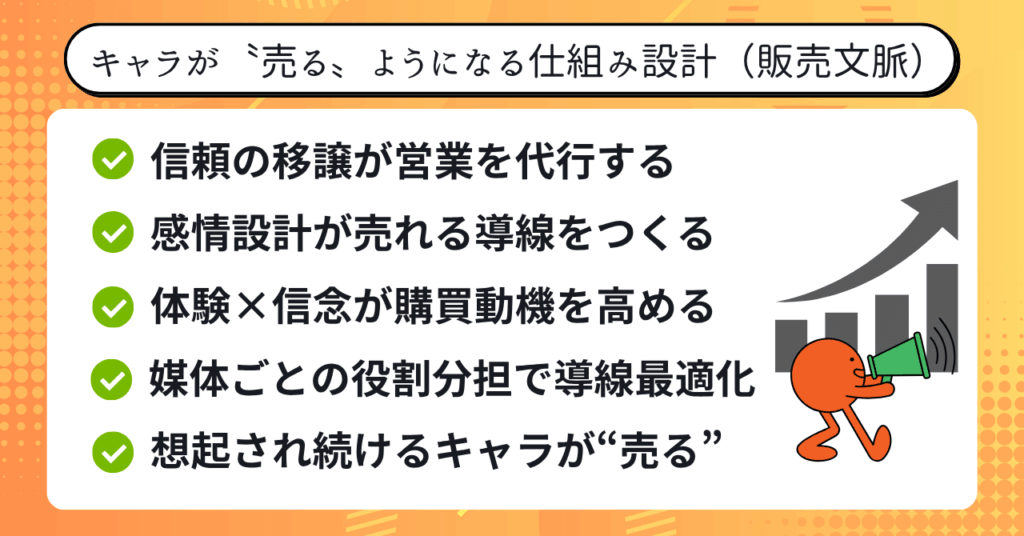

キャラが〝売る〟ようになる仕組み設計(販売文脈)

「売り込んでいないのに売れている人」は、例外でもでもありません。

そこには、“キャラが自動で信頼を運ぶ構造”があります。

おきるママさんの発信はまさにその象徴です。

信頼を積み上げ、共感を生み、紹介が自然に拡散するための仕組みづくりが何より大事です。

この章では、営業ゼロでも売れる「キャラが売る仕組み」の具体設計を紐解いていきます。

営業不要の原理:信頼の移譲と第三者効果

おきるママさんが特別に売り込みをしていないのに成果を上げる理由は、信頼が“移譲”されているからです。

「この人が紹介するなら大丈夫」という心理が、購入を自然に後押ししています。

これを心理学では“第三者効果”と呼びます。

フォロワーは発信内容よりも、発信者そのものを信じているのです。

人は情報を信じるのではなく、情報を届ける人を信じるものです。

おきるママさんの信頼形成は、毎日の投稿で「自分らしい言葉と行動の一致」を積み重ねることから始まっています。

たとえば、仕事や子育てのリアルをそのまま発信するスタイルは、隠さない・盛らない・繕わないという姿勢が、フォロワーに“安心して信じられる人”という印象を与えています。

さらに重要なのは、信頼の“方向”を設計している点です。

フォロワーがおきるママさんを信じているだけでなく、「おきるママさんが信じている人・商品・サービス」まで信頼が伝播する構造を持っています。

これが“信頼の移譲”です。

その結果、紹介投稿が「広告」ではなく、「信頼のバトン」に見えるのです。

フォロワーは「買わされている」のではなく、「信じている人の選択を一緒に体験している」という構造こそが、営業ゼロで売れるキャラの本質です。

ここまでの内容を整理すると、“営業不要の仕組み”を成立させる要素は次の通りです。

- 発信の一貫性で信頼を積み上げる

- 信頼の方向(誰を信じているか)を見せる

- 紹介を「信頼の共有」として届ける

信頼を売る人は、商品を売らずに人を繋ぎます。この関係性こそ、キャラが営業を代行する最強の仕組みです。

ストーリースクリプト:共感→信念一致→紹介→背中押し

おきるママさんの発信が自然に売上へとつながる背景には、感情の流れを計算した“ストーリースクリプト”があります。

フォロワーが投稿を見るたびに共感し、信念の一致を感じ、紹介を通じて行動に移るプロセスは、まるでシナリオのように設計されています。

「共感 → 信念一致 → 紹介 → 背中押し」という流れが、自然に購買へとつながる導線です。

共感

彼女の発信はいつも、“自分も同じ状況にいるかもしれない”という読者の心を開かせるところから始まります。

たとえば「今日も仕事と育児でボロボロ。でもそれが現実。」というような、隠さないリアルな一文。

共感は、弱さの共有から生まれます。

この一文が、フォロワーの心の防御を外し、次の段階「信念一致」へとつながります。

信念一致

「自分もこの考え方に共感する」と思わせる発信を意識することが大事です。

おきるママさんの軸は、「母でも、妻でも、自分の人生を歩む資格がある」。

この信念に共鳴したフォロワーは、情報ではなく“思想”に信頼を置きます。

思想が共鳴した瞬間、フォロワーは「購入者」ではなく「仲間」になります。

紹介

思想が共鳴した状態で彼女が商品やコンテンツを紹介すると、それは売り込みではなく“信念の延長”に見えます。

「これ、本当に良かった。学びになった。」という自然体の語り口がフォロワーに受け入れられるのです。

この段階では、商品ではなく「自分が信頼している人の価値観」を共有しているといえます。

背中押し

おきるママさんは、購入を直接促す言葉は使いません。

「気になる方は見てみて♡」「これは私も刺さった」など、あくまで軽いトーンでフォロワーの意思を尊重します。

“買ってほしい”ではなく、“気づいてほしい”という姿勢が信頼を生むのです。

この4ステップ(共感→信念一致→紹介→背中押し)は、いずれも自然な流れで構成されており、感情の一貫性を崩しません。

結果として、フォロワーは「おすすめされたから買う」ではなく、「この人と同じ選択をしたい」と思うのです。

ここまでの流れをまとめると、ストーリースクリプトの骨格は次の通りです。

- 共感で心の扉を開く

- 信念一致で信頼を獲得する

- 紹介を通して価値観を共有する

- 背中押しで購買のきっかけを与える

商品は語らなくてもいい。キャラが語る“物語”こそが最大のセールスコピーになるのです。

信念×体験談のレコメンド効果と購入動機形成

おきるママさんの発信における最大の強みは、信念と体験談が常にセットになっている点です。

この“実感のある信念”が、フォロワーの購買意欲を最も自然に高めています。

たとえば彼女がコンテンツを紹介する際、必ず「それを使ってどう感じたか」「どう変わったか」を添えています。

この一文があるだけで、紹介は「広告」ではなく「共有体験」へと変化します。

フォロワーは情報ではなく、感情に共感して行動するのです。

感情の橋を渡した瞬間に、購買動機は成立するのです。

また、おきるママさんの紹介文は「信念の延長線上」にあります。

「自分の人生を選べる人を増やしたい」という軸を保ったまま他者の発信やBrainのコンテンツを薦めているため、フォロワーからすると「おきるママさんが選ぶ=価値観の一致」という認識が自然に生まれます。

さらに、彼女の体験談はあくまで「自分ごと」にとどまらず、フォロワーが自分を投影できるように書かれています。

「私も同じように迷ってた」「でもやってみたら変わった」というように、物語に余白を残すことでフォロワーが“自分もできそう”と思え、信頼が行動へと転換されていくのです。

購買とは「納得の物語」への参加とも言えます。

おきるママさんは、この“参加できる物語”を意識的に設計しています。

フォロワーにとって、彼女の言葉は「発信者の体験」ではなく「自分の未来の一部」になっているのです。

ここまでの流れを整理すると、信念×体験談が購買動機を生むポイントは次の通りです。

- 信念を一貫して語ることで価値観を共有する

- 体験談を通して感情的な納得を提供する

- フォロワーが投影できる余白を残す

信念が信頼をつくり、体験が購入を動かす構造を理解すれば、あなたの発信も“売り込まずに売れる流れ”を持てるようになります。

配信導線設計:スレッズ・X・Brainの役割分担

「キャラクターが売る仕組み」を完成させるためには、各発信媒体の役割を明確に分けて設計することが大切です。

おきるママさんは、スレッズ・X・Brainという三つのプラットフォームを、それぞれ異なる目的で活用されています。

それぞれの媒体に「目的」と「温度」が存在しているのです。

スレッズ

スレッズは「共感の母体」としての役割を担っています。

ここでは、日常のリアルな出来事や、子育て・仕事での葛藤などをそのまま言葉にしているそうです。

有益情報を発信するというよりも、「この人の言葉が好き」と感じてもらうことを重視。

スレッズ=“人柄でつながる場”として設計されているのです。

X(旧Twitter)

Xは「思考の拡張装置」として位置づけられています。

スレッズで生まれた共感を、より論理的な言葉やノウハウ投稿に変換して発信することにより、フォロワーの信頼を深めるよう設計しています。

ここでは「共感」よりも「信頼の証明」に焦点を当て、フォロワーの方々に“この人は考えている人だ”と感じてもらう場所となっています。

Brain

Brainは「信頼の最終着地点」です。

スレッズで信頼を築き、Xで知識や実績を見せ、Brainでその信頼を価値として受け取ってもらう流れが自然に形成されています。

おきるママさんは“売り込み”を一切せず、信頼の導線が、代わりに販売をしていると言えます。

また、媒体ごとの“温度設計”も非常に丁寧に作り込まれています。

スレッズは「心温度・高」、Xは「思考温度・中」、Brainは「購買温度・高」。

この温度差を意識的に設計されているため、フォロワーの方が無理なく行動へ移れるようになっています。

フォロワーは「共感 → 信頼 → 購入」という温度の流れで動くのです。

さらに重要なのは、どの媒体においてもキャラクターの一貫性を崩さないことです。

テーマや口調が少しでも変わってしまうと、フォロワーに「別人のような印象」を与えてしまう可能性があります。

おきるママさんは、どの発信でも「同じ言葉で、同じ温度で語る」を徹底していて、それがブランドとしての統一感につながっています。

ここまでの内容を整理すると、発信導線設計のポイントは次の通りです。

- スレッズ=人柄を伝え、共感を得る

- X=思考を示し、信頼を積む

- Brain=信頼を価値へ転換する

信頼の導線を丁寧に設計すれば、フォロワーは“商品を買う”のではなく、“あなたの選択に共感して動く”ようになります。

ブランド想起の継続:毎日どこかで〝おきるママ〟状態

キャラが“売る”仕組みの最終段階は、「常に思い出される存在」になることです。

おきるママさんの特徴は、SNS上のどこかで毎日誰かが「おきるママ」という名前を口にしている状態を作っている点にあります。

ブランドは、発信頻度ではなく“想起頻度”で記憶に残ります。

この想起の仕組みを、おきるママさんは意図的に設計しているとのこと。

まず、彼女のキャラネーミング「おきるママ」は、一度見たら忘れにくいリズムと語感を持っています。

投稿の文末や吹き出しでも、さりげなく名前を入れることで“名前の刷り込み”を日常的に行っているのです。

ブランドは“覚えられる努力”から始まります。

また、フォロワーが自然に「おきるママさんが言っていたよね」と他者に共有したくなるような、共感性の高い言葉選びも意識されています。

たとえば「妻でも母でも、自分の人生を歩む資格がある」というキャッチコピーは、誰もが自分の言葉として引用できる構造を持っています。

この「他者に使われる言葉」こそ、ブランドが自走し始めるサインです。

さらに、日々の投稿の中で「おきらー(=ファン名称)」という概念を自然に育てたことも大きな要因です。

ファン自身が「私はおきらーです」と名乗ることで、発信が拡散し、ブランドがコミュニティ化していきます。

ファンが語るとき、ブランドは加速します。

おきるママさんの発信は、フォロワーに“共犯的な楽しさ”を提供していると言えます。

一緒に盛り上げたい、一緒に広げたいという心理をくすぐるからこそ、ファンが動き、アルゴリズム以上の拡散力が生まれるのです。

そして、プラットフォームを横断しても「おきるママ」というキャラの温度感や言葉のリズムが変わらないことも、ブランド想起を支えています。

どこで見ても同じ印象が残ることが“信頼の継続”につながっているのです。

ここまでの内容を整理すると、次の通りです。

- 覚えやすいネーミングと口癖で存在を定着させる

- 引用・共有されやすい言葉を発信する

- ファンが語りたくなる仕掛けをつくる

ブランドは“思い出され続けること”で完成します。

おきるママさんのように、どこかで誰かが語る存在になれれば、キャラは自然と“売る存在”へと進化していきます。

「おきらー」が自然に増えていったのは本当にうれしいです。

“誰かの話題に出る”って、キャラを続けるうえで一番のご褒美ですね。

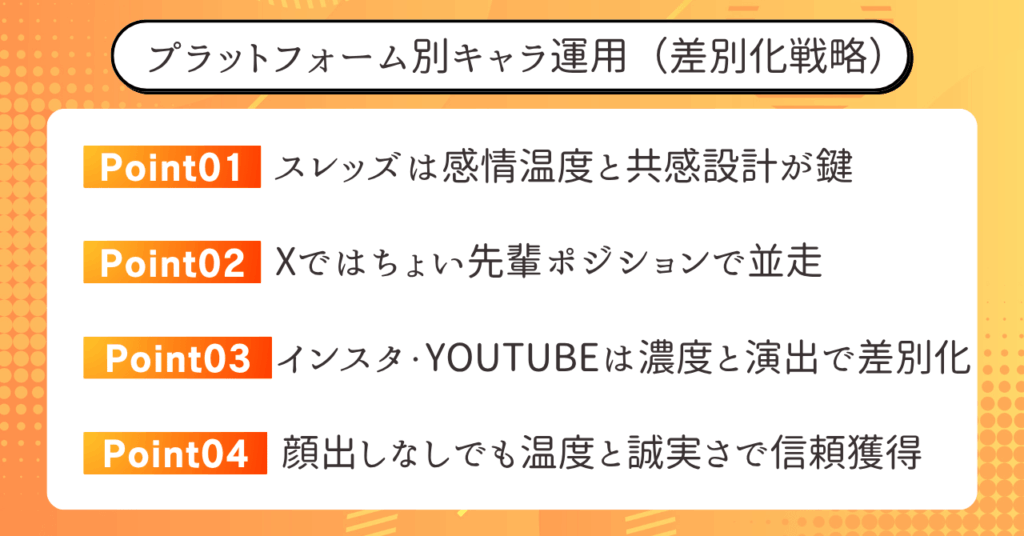

プラットフォーム別キャラ運用(差別化戦略)

おきるママさんがここまで多くのファンに支持されている理由のひとつは、各SNSの特性に合わせてキャラの“濃度と温度”を丁寧に調整されている点にあります。

どの媒体でも「同じキャラ」ではなく、「同じ軸で異なる顔」を見せる。

この戦略的なキャラ運用こそが、拡散と信頼を両立させる鍵となっています。

スレッズで効く投稿特性:感情ベース・会話誘発

スレッズは「共感型SNS」として、感情をベースにした投稿が最も反応を得やすい媒体です。

おきるママさんは、ここで“素の感情”を言葉にしてフォロワーの心を動かしています。

たとえば、仕事・育児・夫婦関係など、リアルな生活の一部を切り取った投稿が中心です。

情報ではなく、感情でスクロールを止めてもらう設計です。

特に特徴的なのは、「会話を誘う構造」になっている点。

断定ではなく疑問で締めくくる、余白を残す、それによってフォロワーが気軽にコメントできる空気を作っているのです。

「わかる!」「うちもそう!」という共感の声が自然に集まり、コメント欄がコミュニティのように機能しています。

また、投稿のリズムにも特徴があります。

感情を短いフレーズで切り出す、改行を多用する、テンポを重視するなど、読みやすさと没入感を意識した構成です。

このテンポ感が、主婦層やワーママ層に“心地よく刺さる”理由となっています。

ここまでの内容を整理すると、スレッズで共感を生む投稿特性のポイントは以下の通りです。

- 感情ベースで語り、理屈を後回しにする

- 疑問形や余白で会話を誘発する

- 短文・改行・テンポで読みやすくする

スレッズでは「教える人」ではなく「共感する人」が信頼されます。

おきるママさんはその特性を的確に活かし、キャラの“感情の温度”を中心に発信を設計されています。

Xでの〝ちょい先輩〟運用:権威化ではなく伴走

X(旧Twitter)では、スレッズよりも知的・論理的な発信が好まれます。

しかしおきるママさんは、あえて「上から教える」スタイルを取らず、“ちょい先輩ポジション”を維持しています。

これは、信頼を崩さずに専門性を伝える絶妙なバランス設計です。

フォロワーに寄り添いながら、一歩先を見せる投稿には、数字よりも「経験に裏づけられた気づき」が多く含まれています。

成功談ではなく、“過程と失敗”を語ることで親しみを残すことがXでの差別化ポイントです。

権威ではなく「成長の途中」を見せることが、共感と尊敬を同時に生むのです。

また、Xでは引用リプ・コメントを通じた“横の関係性づくり”にも長けています。

自分を語るだけでなく、他者を褒める・繋げる・応援する発信を積極的に行うことで、フォロワーだけでなく同業者との信頼関係も築いています。

Xで“ちょい先輩キャラ”を運用するためのポイントは以下の通りです。

- 上から教えず、並走しながら導く

- 成功談より過程・失敗談を共有する

- 他者を認める発信で信頼を広げる

Xでは「教えるキャラ」よりも「一緒に学ぶキャラ」が伸びます。

おきるママさんの伴走型スタイルは、まさにそれを体現されています。

Instagram/YouTube:キャラ濃度の最適化と演出

InstagramやYouTubeは、ビジュアル・世界観・演出力が問われる媒体です。

ここで重要なのは、スレッズやXと同じキャラを“そのまま”持ち込まないこと。

おきるママさんは、媒体ごとにキャラの“濃度”を調整し、プラットフォーム特性に合わせた見せ方を意識しているそうです。

世界観を変えずに、表現のトーンだけをチューニングしているのです。

Instagramでは、明るい配色、親しみやすいフォント、生活感のある写真など、より“ビジュアル寄り”の発信を意識しています。

文章よりも「雰囲気」で共感を生むスタイルをとることで、スレッズでは拾いきれなかった層への接点を作られています。

一方でYouTubeでは、言葉のテンポや表情を通してキャラを“立体化”しています。

おきるママさんご本人は顔出しをされていませんが、声のトーンやBGMの雰囲気、字幕デザインなどでキャラの人格を丁寧に再現。

「顔を出さなくても世界観は伝わる」ということを証明されています。

映像表現では、声・色・テンポが“キャラの人格”を代弁するのです。

また、InstagramとYouTubeでは“別人のように見える”という声もあるほど、役割を明確に分けています。

インスタは「オシャレで共感的なお姉さん」、YouTubeは「芯のある語り手」。

いずれも軸は同じですが、表現の角度を変えることで、広い層にリーチできるようにされています。

ここまでの内容を整理いたしますと、Instagram・YouTubeでのキャラ最適化ポイントは以下の通りです。

- 媒体ごとにキャラの“濃度”を調整する

- 雰囲気・トーン・テンポを一貫させる

- 顔を出さずとも世界観で“人格”を表現する

ビジュアル媒体では「言葉より雰囲気」でキャラが伝わります。

おきるママさんのように、同じキャラ軸を保ちながら媒体ごとに演出を変えることが、拡張と信頼を両立する鍵なのです。

顔出しなしの表現設計とリスク管理

顔出しをしない発信者にとって、最大の課題は「どう信頼を得るか」という点です。

おきるママさんはこの問題を、“言葉の温度”と“発信の一貫性”で見事に克服されています。

まず大切にされているのは、「視覚の代わりに人格を伝える要素」を増やすことです。

たとえば、語尾のトーン、絵文字の使い方、改行リズムなど。

これらがすべてキャラの“声色”として機能し、読者の頭の中に“おきるママ”という人物像を形成します。

また、信頼を維持するために“匿名性の誠実さ”を保つことも重視しています。

誇張表現や演出を避け、リアルに感じたこと・経験したことだけを伝える。

「自分を偽らない」という姿勢が、匿名でも誠実に見える最大の理由です。

一方で、リスク管理の観点も欠かしていません。

炎上や誤解を防ぐために、発信のルールを事前に決めているのです。

たとえば「批判には反応しない」「悪く言うのは旦那だけ」「ネガティブは一晩寝かせてから投稿する」など。

このような“感情のガイドライン”が、安定したキャラ運用を支えています。

さらに、匿名アカウントの場合、個人の特定リスクを防ぐための工夫も必要です。

投稿時間を固定しすぎない、生活圏が特定される情報を避けるなど。

おきるママさんはこうした細かなリスクマネジメントも意識的に行われています。

安心して発信を続けるためには、「キャラを守る設計」もコンテンツの一部。

顔出しなしで信頼を構築するためのポイントは以下の通りです。

- 言葉のリズム・温度・トーンで人格を表現する

- 匿名でも誠実さと一貫性を保つ

- 感情ルールとリスク回避設計を明文化する

“見えないキャラ”ほど、言葉の誠実さと感情管理がブランドを強くします。

顔出ししていなくても、伝わる温度ってあると思うんです。

言葉のトーンや間の取り方で、ちゃんと“人柄”は出せるから。

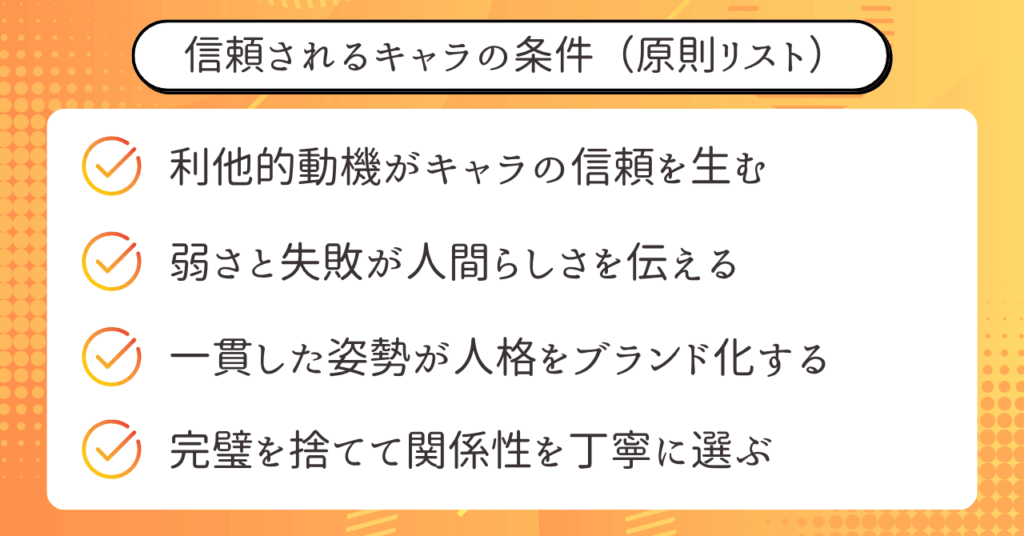

信頼されるキャラの条件(原則リスト)

本章では、長期的にフォロワーから信頼されるキャラクターの特徴を、再現可能な原則として整理いたします。

おきるママさんの発信スタイルは、売上や拡散の前に「信頼構築」を基礎に置いています。

信頼されるキャラとは、行動・言葉・関係のすべてに一貫性がある存在です。

〝助けたい〟が根底にある動機設計

信頼されるキャラに共通するのは、発信の動機が「自分の利益」ではなく「誰かを助けたい」という思いに根ざしていることです。

おきるママさんは、「働くママや主婦の方が少しでも気持ちを軽くできるように」という願いを軸に発信されています。

この〝助けたい〟という根源的な動機が、文章の端々ににじみ出ることで、フォロワーとの間に信頼の温度が生まれます。

「売る」よりも「支える」姿勢が、キャラに人間味を与えるのです。

また、おきるママさんの発信では「共感」ではなく「共闘」を意識した言葉選びがなされています。

「一緒にがんばろう」「分かります、その気持ち」など、フォロワーの立場に寄り添うメッセージが多く、上下関係のない安心感を作っています。

その結果、読者は“支えられている”という感覚を持ち、発信者に自然と信頼を寄せるのです。

共感よりも共闘が「応援される発信」の根本原理です。

さらに、こうした利他の姿勢は単なる演出ではなく、行動にも反映されています。

コメントへの丁寧な返信、質問への具体的な返答、そして他者の活動への積極的な称賛など、その一つひとつが、「信頼できる人格」としてキャラを形づくっていきます。

ここまでの内容を整理すると以下の通りです。

- 発信の目的を「支える」に設定する

- 共感よりも「共闘」を意識して言葉を選ぶ

- 行動(返信・称賛)でも利他の姿勢を示す

本当の信頼は「助けたい」という純粋な意図からしか生まれません。おきるママさんのキャラクターは、この動機設計がすべての基礎となっています。

失敗と未完成の提示が生む人間味

キャラクターが信頼を得るためには、「完璧であること」よりも「未完成であること」を隠さない姿勢が重要です。

おきるママさんの発信では、日常の失敗や迷いをそのまま共有するスタイルが特徴的です。

「今日も家事が終わらない」「少し落ち込んだ」など、リアルな言葉がフォロワーの共感を生み出しています。

弱さを見せることは、無防備ではなく信頼の証です。

失敗や葛藤をオープンにすることで、「この人も同じように悩んでいるんだ」と感じたフォロワーは安心感を覚えます。

完璧な情報よりも、“人間らしいゆらぎ”こそが心に届くからです。

人は「欠けた部分」にこそ、親しみを感じます。

また、未完成さを発信することで、「成長過程を見守る」というファン心理も生まれます。

おきるママさんのフォロワーは、「一緒に歩んでいる」という感覚を強く持ち、応援行動に変えていくのです。

この“共成長”の構造が、長期的なファン関係を支えています。

さらに、おきるママさんは失敗談の中に「小さな学び」や「気づき」を必ず添えています。

ただの失敗報告で終わらせず、「だからこう変えてみようと思う」とポジティブに締めくくるのです。

これにより、ネガティブな内容でも読後に希望が残ります。

発信の最後に光を残すことで、“共感”が“信頼”へと昇華します。

ここまでの内容を整理しますと、信頼を生む「失敗の見せ方」のポイントは以下の通りです。

- ① 弱点を隠さず、リアルな言葉で共有する

- ② 失敗の中に「学び」や「気づき」を添える

- ③ ネガティブのまま終わらせず、希望を示す

未完成を隠さないことは、信頼を築く最短の方法です。

一貫性が積み上げる人格の説得力

信頼されるキャラクターに共通する最大の要素は「一貫性」です。

おきるママさんは、どのプラットフォームでも、どの投稿でも、軸となる価値観を変えずに発信を続けています。

それは、単に内容を揃えているという意味ではなく、「どんな状況でも同じ姿勢でいる」という精神的な安定を示しています。

一貫した発信は、言葉よりも人格を語ります。

人は、発信内容の正しさよりも「変わらない人」に安心を覚えます。

特にSNSのように情報が絶えず移り変わる環境では、変わらない信念が信頼の拠り所になるのです。

軸を保つ人は、時代の変化よりも速く信頼を積み上げます。

おきるママさんの場合、「妻でも母でも自分の人生を歩む資格がある」という信念を中心に、全ての発信が展開されています。

投稿内容が変化しても、根底の価値観が変わらないため、フォロワーは安心してついていけるのです。

このような“理念の一貫性”こそが、キャラを単なる発信者から「人格のあるブランド」へと昇華させます。

さらに、一貫性を保つためには「感情の波を整えること」も欠かせません。

おきるママさんは、発信前に自分の感情を整理し、怒りや焦りをそのまま出さないようにしているそうです。

「喜怒哀楽をコントロールすることが、キャラを守る一番の方法」と語られており、まさにその実践が信頼を生んでいます。

一貫性は感情管理の延長にあります。

ここまでの内容を整理すると、一貫性によって人格の説得力を高めるポイントは以下の通りです。

- 信念を一つに絞り、発信の軸に据える

- 感情の波を整え、冷静なトーンを保つ

- 投稿内容が変わっても理念を変えない

変わらない信念が、変化の多い時代における最強の信頼資産です。

おきるママさんの発信が常に共感を集めるのは、内容よりも“軸の一貫性”にあります。

完璧すぎない設計と関わる人の選び方

信頼されるキャラクターは、「完璧」を目指さずに〝人間らしさ〟を残しています。

おきるママさんは、常に明るく見えても「疲れた」「今日は何もできなかった」といった正直な言葉を発信しています。

その等身大の姿が、フォロワーにとって安心感と親しみを生み出しているのです。

完璧ではない姿こそ、信頼を呼び込みます。

また、「誰と関わるか」を丁寧に選ぶことも、キャラを長く保つための重要な要素です。

おきるママさんは、売上やフォロワー数ではなく、価値観や生き方に共感できる人とだけ交流することを意識されています。

この選択が、キャラの軸を保ちながら信頼の輪を広げている理由です。

「信念でつながる人間関係」こそ、キャラの世界観を支える基盤です。

さらに、完璧を求めすぎない発信は「共感」と「再現性」を両立します。

フォロワーが「私にもできそう」と感じられる距離感を保つことで、キャラの魅力が拡張していくのです。

その柔らかさが、長期的なファン化を支える最大の要因といえます。

親しみやすい不完全さは、ブランドを温かく保つ潤滑油です。

また、関係構築においても「むやみに関わらない勇気」が必要です。

全ての人に好かれようとせず、信念の合う相手とだけ丁寧に関わることで、キャラの透明感を維持できます。

おきるママさんのコメント欄が常に温かい空気に包まれているのは、この関係選択の結果です。

「完璧すぎない設計」と「関係の選び方」における信頼構築のポイントは以下の通りです。

- 完璧を装わず、弱さや休息を素直に見せる

- 数ではなく、価値観でつながる人を選ぶ

- 好かれるよりも、信頼されることを優先する

信頼されるキャラは「強さ」と「ゆるさ」の両方を持っています。

おきるママさんの発信が愛され続けるのは、この絶妙なバランスによるものです。

完璧じゃなくていいと思うんです。

人間らしさを残した方が、ちゃんと伝わる気がしていて。

信頼を積み重ねながらフォロワーを伸ばす実践的なステップを公開。

キャラの一貫性や言葉の温度を保ちながら成長した事例として、SNS発信者に非常に参考になります。

まとめ|キャラとは「信じて続ける、生き方そのもの」

おきるママさんの発信を振り返ると、売れるキャラとは特別な才能や戦略ではなく、信念を信じて続ける力から生まれていることがわかります。

それは「見せ方」ではなく、「生き方」です。

日々の投稿ににじむ優しさ、揺らがない言葉、完璧を求めない誠実さ、その一つひとつが、ファンの心に信頼として積み上がっていきます。

キャラは作るものではなく、信じる自分を育てるプロセスです。

「誰かを助けたい」「誰かの背中を押したい」という思いが根底にある人ほど、言葉に温度が宿ります。

その温度こそが、売り込まなくても「この人から買いたい」と思われる最大の理由です。

そして、どんなに小さな発信でも、そこに自分の信念が宿っていれば、それは立派なブランドの一歩になります。

信念を積み重ねる人は、時間とともに信頼を育てます。

焦らず、比べず、目の前の一人に届ける。

その繰り返しが、あなたのキャラを確かなブランドへと育てていくのです。

キャラづくりの本質は、「生き方の一貫性」にあります。

おきるママさんのように、自分の信念を丁寧に言葉へ乗せていくことで、発信は“売るため”から“支えるため”へと変わっていきます。

あなたの発信にも、きっと誰かを勇気づける言葉が眠っています。

それを磨き、届け続けることが、信頼されるキャラを育てる最初の一歩です。

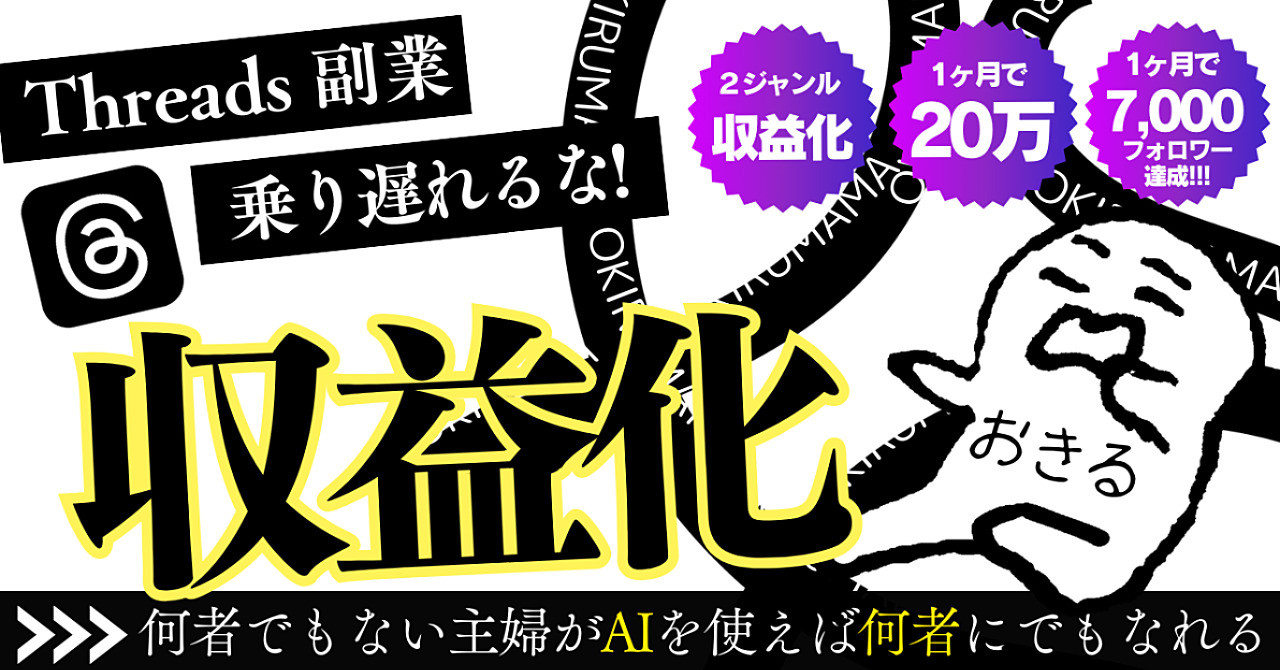

【スレッズ✖️主婦の副業】おきるママのスレッズ脱サラ計画へようこそ💫

おきるママさんが執筆したBrain「【スレッズ✖️主婦の副業】おきるママのスレッズ脱サラ計画へようこそ💫」では、実際にThreadsで収益化に挑戦し、2ヶ月で会社員収入を超えて脱サラを実現したノウハウが解説されています。

- おきる式スレッズで収益化するロードマップを完全公開

- Threadsアルゴリズムを味方にしてフォロワー0から収益化する方法

- 「バズる投稿」と「売れる投稿」の違いと作り方

- 主婦でもできた!2ヶ月で月7〜8桁売り上げた実体験ストーリー

- フォロワーに刺さるプロフィール設計の極意

- 差別化ポイントを見つけて「この人だから読みたい」を生み出す方法

- AIを活用して投稿効率を最大化するThreads運用術

- 買いたくなる導線設計|「見られる→欲しくなる→売れる」流れの仕組み化

- ヒカセギ(非稼ぐ系)アカウントでも収益化した具体例

- おきる構文の秘密|初心者でも自然にフォロワーが増える文章設計