Brainメディア運営部です!

今回の記事では、「個人で稼ぐ×動画編集」の専門家である生ハム帝国さんに情報提供いただきました。

簡単に生ハム帝国さんの紹介をさせていただきます。

「ショート動画の編集を頑張れば稼げるのかな?」

そんな疑問を持ちながら案件を探している方は多いと思います。

結論から言うと、〝ショート動画だけに依存しても安定して稼ぐのは難しい〟です。

なぜなら、単価相場が低く、広告収益構造も弱いため、長期的に収入が伸びにくいからです。

実際に市場では、1本あたり700円〜2,000円といった案件が多く、1日8時間フルで作業しても月5万円程度しか得られないこともあります。

「え、でも30分で1本仕上がるなら時給換算で悪くないのでは?」と感じるかもしれません。

しかし、依頼が毎日続く保証はなく、空いた時間を活かせないことで収入が頭打ちになってしまいます。

さらに、ショート動画は〝テンプレ化された編集作業〟が中心のため、編集者としてのスキルアップにもつながりにくい現実があります。

その一方で、YouTubeの横型長尺動画は広告単価が高く、クライアントの収益規模も大きいため、編集者に還元される報酬も安定しています。

また、長尺編集は構成力や演出力が問われるため、自然とスキルが磨かれ、キャリア形成の基盤になります。

だからこそ、駆け出し編集者こそ最初から長尺案件を目指すべきなのです。

もちろん、ショート動画にも案件獲得のしやすさや短時間で終わる効率性といったメリットはあります。

そこで重要なのは、〝ショート動画をキャリアの入口に留めつつ、最終的には長尺案件へ移行していく戦略〟です。

この記事では、ショート動画の現実と長尺動画との違い、スキルアップの道筋、駆け出し編集者が歩むべきキャリアロードマップを丁寧に解説します。

あなたがもし「動画編集で本当に稼げるのか」と不安に思っているなら、この記事が明確な指針になるはずです。

ぜひ最後まで読んで、自分に合ったキャリア戦略を描いてみてください。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。

目次

ショート動画編集で稼げないのはなぜか?

「ショート動画の編集なら簡単に稼げる」と思って案件に飛びつく人は少なくありません。

しかし実際には、その選択が長期的なキャリアや収入を大きく制限してしまうケースが多いのです。

特に駆け出し編集者にとって、ショート動画案件は罠のような側面を持っています。

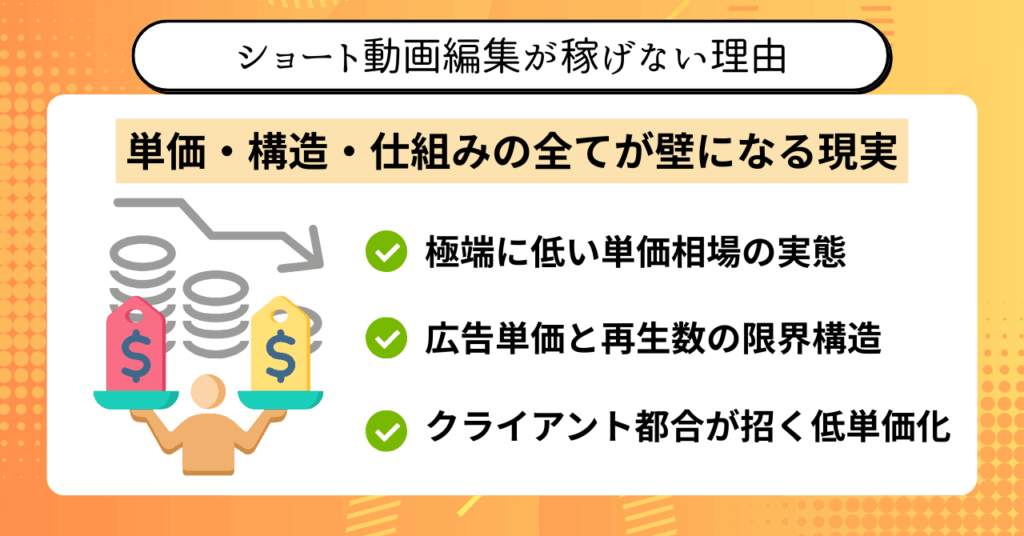

単価の低さ、広告収益の仕組み、クライアントの事業構造──これらが複雑に絡み合い、努力の割に収入が伸びない現実を生み出しています。

ここからは、ショート動画編集だけに依存してはいけない理由を、具体的な数字や実例を交えて詳しく見ていきましょう。

単価相場の落とし穴:1本700円〜2,000円の現実

まず知っておくべきは、ショート動画編集の単価相場です。

駆け出し編集者の多くが直面するのは、1本700円から2,000円という驚くほど低い単価の案件です。

「数をこなせば収入になるはず」と考えがちですが、その計算は大きな誤解を含んでいます。

例えば、1本700円×1日10本の案件をこなしたとしましょう。

フルタイムで働いても月の収入は約21万円程度にしかなりません。

しかも、その本数を安定して確保できるクライアントは非常に限られています。

現実には、毎日数本の依頼すら維持できず、月に数万円しか稼げないという状況に陥る人が多いのです。

一方で、相場が高いと言われるケースでもせいぜい1本5,000円程度。

この価格に到達するには経験や実績が必要であり、駆け出しの段階でそこに到達するのは極めて難しいといえます。

さらに問題なのは、クライアント側がショート動画にかける予算を低く見積もっていることです。

「リールやTikTokは誰でも編集できる」という前提があるため、発注単価が上がりにくいのです。

その結果、編集者は常に低単価案件に追われる構造から抜け出せず、疲弊していくケースが目立ちます。

ここまでの内容を、シンプルに整理すると次のようになります。

- ショート動画編集の相場は1本700円〜2,000円と非常に低い

- 本数を安定確保できるクライアントは少ない

- 高単価案件(1本5,000円)は初心者にはほぼ不可能

- クライアント側の予算感が低いため、構造的に単価が上がりにくい

つまり、ショート動画案件に依存してしまうと、どれだけ働いても報酬が頭打ちになりやすいのです。

広告収益の低さと再生数の罠

ショート動画編集が稼げない最大の理由のひとつに、広告単価の低さがあります。

YouTubeの広告収益は再生回数に比例して伸びますが、ショート動画は1再生あたりの単価が極端に低いのです。

具体的には、長尺動画が0.1円〜0.3円程度の単価であるのに対し、ショート動画は0.001円レベルといわれています。

つまり、ショート動画で100万再生を達成しても数千円程度しか入らないことも珍しくありません。

これは単純に、プラットフォーム側が広告の配置や表示の仕組みを制限しているためです。

ショート動画は縦型でテンポも速く、広告を挟み込みにくい構造になっています。

結果として、クライアントの収益性も低下し、発注単価を高く設定する理由がなくなるのです。

クライアントにとってショート動画は、集客や認知拡大のための〝おまけ施策〟に近い扱いになりがちです。

本当に収益を生むのは長尺動画や商品販売施策であり、ショート動画単体ではビジネスとして成立しにくいのが現状です。

そのため、編集者に支払われる報酬も低く抑えられ、努力と成果のバランスが崩れやすい状況になっています。

さらに注意すべきは、ショート動画市場全体が「誰でも参入できる」構造であることです。

特別なスキルがなくてもCapCutなどの無料ツールで編集ができるため、供給過多が単価を押し下げています。

どれだけ再生数を稼いでも、その報酬は編集者に十分還元されないのです。

ここまでの話を整理すると、次のようなポイントが見えてきます。

- ショート動画の広告単価は極端に低い(0.001円レベル)

- 100万再生でも数千円しか収益が得られない

- クライアントにとっては収益施策ではなく集客補助的な位置づけ

- 供給過多により単価がさらに下がりやすい

つまり、ショート動画に依存しても労力に見合ったリターンは得られないというのが現実なのです。

クライアント側の都合とショート動画の位置づけ

ショート動画が低単価に留まる背景には、クライアントの事業構造も深く関わっています。

多くのクライアントにとって、ショート動画は〝収益を直接生むコンテンツ〟ではなく、補助的なマーケティング施策として扱われています。

実際に、クライアントが売上を伸ばす場面の多くは長尺のYouTube動画や商品販売ページであり、ショート動画はその導線を作るための一要素に過ぎません。

そのため、ショート動画単体に高い予算を割く理由が見つからず、編集者に支払われる報酬も低く抑えられてしまうのです。

さらに、ショート動画はフォーマット化されやすい性質を持っています。

テロップを一定のタイミングで入れる、音楽や効果音を簡単に差し込むといった作業は、テンプレートに当てはめるだけで完成してしまう場合がほとんどです。

クライアントからすれば、専門的なスキルを持つ編集者に高額報酬を払わなくても、誰でも作業可能な領域に見えてしまいます。

その結果、案件は低単価で大量に募集され、編集者の時間単価はさらに下がる悪循環が続いています。

また、ショート動画だけを依存的に活用している企業は少なく、他の施策との組み合わせでようやく成果を出しているケースが大半です。

例えば、InstagramのリールやTikTokを活用する企業は、同時に広告運用や画像制作、インフルエンサーマーケティングを展開しています。

ショート動画単体ではクライアントの売上が立ちにくいため、編集者に支払う報酬も自然と抑えられてしまうのです。

この構造を理解せずにショート動画案件に飛びつくと、どれだけ数をこなしても収入が伸びない壁にぶつかります。

ここまでの内容を整理すると、押さえておきたいポイントは次の通りです。

- ショート動画はクライアントにとって補助的なマーケ施策にすぎない

- フォーマット化されやすく専門性が評価されにくい

- 単体で収益を生みにくいため予算が低くなる

- 他施策と併用されることが多く、単価アップは期待しにくい

つまり、クライアントの都合を理解したうえで戦略的に動かなければ、ショート動画編集者はいつまでも低単価の枠から抜け出せないのです。

単価が低いのはあなたの価値が低いからじゃなくて、

〝クライアントの収益構造に乗れていないだけ〟なんです!

時給換算の幻想:30分編集の裏側

「30分で1本編集できるから時給換算すると4,000円だ!」──そんな言葉に惹かれて、ショート動画案件に取り組む人は少なくありません。

しかし実際には、その計算は非常に危うい幻想であり、長期的に見れば稼げない構造に繋がっています。

なぜなら、案件の発注数やクライアントの予算、そして動画の需要は一定ではなく、計算通りの時給を維持できる人はごくわずかだからです。

実際に30分で編集が終わるとしても、その裏には待機時間や調整の工数が存在し、現実の時給は大きく下がってしまうのが実態です。

ここからは、なぜ〝時給4,000円〟という言葉が幻想なのか、その本質を具体例とともに見ていきましょう。

〝時給4,000円〟に見える計算の真実

ショート動画編集の案件を始めたばかりの人がよく口にするのが、「30分で終わったから時給換算すると高い」という感覚です。

例えば、1本2,000円の案件を30分で終えたとします。

単純計算すれば、1時間に2本処理できて時給4,000円。

一見すると効率よく稼げているように感じられます。

しかし、実際の現場ではその計算通りに事は進みません。

案件数が限られている以上、1日8時間みっちり作業できる保証はないからです。

むしろ大半の時間は、案件を探す、クライアントとやり取りする、修正対応をするなど、直接報酬に繋がらない作業に費やされます。

この時間を含めて計算すれば、「時給4,000円」という数字は簡単に崩れ落ちるのです。

さらに、30分で編集が完了したとしても、常にそのペースで進められるわけではありません。

クライアントの指示が曖昧で修正が増えたり、素材のクオリティが低かったりすると、想定以上に時間を取られるケースも多いのです。

つまり「1本あたりの作業時間」だけを根拠に時給を算出するのは、現実を無視した机上の空論に近いと言えます。

案件の発注数や品質、クライアントとの関係性によって、時間効率は大きく変動します。

短期的には高く見えても、長期的に安定した収入を得られるわけではないのです。

ここまでの話を整理すると、押さえるべきポイントは以下の通りです。

- 30分で終わる案件でも「時給換算」は現実的ではない

- 案件探しや修正対応など無報酬の作業が多い

- 素材や指示次第で作業時間は大きく変動する

- 「時給4,000円」は机上の空論にすぎない

効率的に見える数字に惑わされず、全体の作業時間を意識することこそが真の収益管理になるのです。

大量発注がなければ稼げない構造

ショート動画編集を仕事にしている人が直面する最大の壁は、案件の発注数が安定しないことです。

1本あたりの単価が低いため、数をこなさなければ収入が伸びません。

しかし実際には、毎日数十本もの案件を発注してくれるクライアントはごく一部に限られています。

仮に1本2,000円の案件を担当したとしても、月に50本では10万円程度にしかならないのです。

フルタイムで働いているのに、生活できるほどの収入にはなりません。

だからこそ「時給換算で高い」という考え方は、大量発注が前提でしか成り立たないといえるのです。

現場では、クライアントからの依頼が「1日1本」や「週数本」といったペースで届くケースがほとんど。

これでは、空き時間が大量に発生し、収入の総額はどうしても低く抑えられてしまいます。

また、大量発注を受けている編集者は、すでに信頼を獲得した上位層であることが多いのも現実です。

駆け出しの編集者が同じ規模の発注を受けられる可能性は低く、どうしても小さな案件に分散してしまいます。

さらに、大量発注を受けた場合でも、作業が単調化しやすく、スキルアップにつながりにくいというデメリットがあります。

短期的には収入を得られるかもしれませんが、長期的に見れば市場価値が上がらず、収入の伸び悩みを招くのです。

つまり、ショート動画編集で安定して稼ぐには、現実的に不可能に近いレベルの発注量を確保しなければならないという構造的な問題があります。

この話の内容を、少し整理しておきます。

- ショート動画は単価が低いため大量発注が必須

- 安定した本数を依頼してくれるクライアントは少ない

- 駆け出しが大量発注を受けるのは難易度が高い

- 大量発注があってもスキルアップに繋がりにくい

つまり、大量発注が前提のビジネスモデルに依存する限り、安定したキャリア形成は難しいということです。

空いた時間を活かせず収入が伸びない理由

ショート動画編集のもう一つの大きな問題は、空いた時間を有効に使えない構造にあります。

1本あたりの編集作業は30分程度で終わることも多く、一見すると効率的に感じられます。

しかし実際には、残りの時間を埋めるだけの案件が用意されていないことがほとんどです。

例えば、午前中に2本の編集を終えたとしても、午後に依頼がなければ時間は空白になります。

待機時間は収入につながらないため、実質的な時給はどんどん下がってしまうのです。

駆け出し編集者にとって、この空き時間を別の仕事で埋めるのは簡単ではありません。

なぜなら、新規案件を探すにも営業活動や応募作業に時間がかかり、効率的に収入へ直結しないからです。

さらに、修正依頼やコミュニケーションのやり取りに突発的な時間が割かれ、思うようにスケジュールが組めないケースも多発します。

その結果、編集以外の活動に多くの時間を費やしてしまい、本来期待していた時給換算の収益から大きく乖離するのです。

また、ショート動画は短尺ゆえにクライアントから軽視されやすく、優先度の低いタスクとして後回しにされることもあります。

これにより、予定していた作業時間がずれ込み、効率的に働けなくなるのです。

つまり、ショート動画編集では「作業時間が短いから稼げる」という構造は成り立たず、むしろ時間のロスを生む要因になっているのです。

ここまでの内容をまとめると、次の通りです。

- 1本あたりの作業時間は短くても案件数が足りない

- 待機時間や営業活動は収入に直結しない

- 修正依頼や調整でスケジュールが乱れやすい

- 結果として実質時給が大幅に低下する

結局、空いた時間を活かせない構造こそが、ショート動画編集が稼ぎにくい最大の理由のひとつなのです。

空いた時間があるから稼げないんじゃなくて、その時間をどう設計するかが編集者の価値になりますよ!

短尺編集に限らず、企業プロモーションやYouTube広告など、高単価案件の特徴と戦略を解説。編集の価値を高めたい方にとって、収益性とポートフォリオ強化に役立ちます。

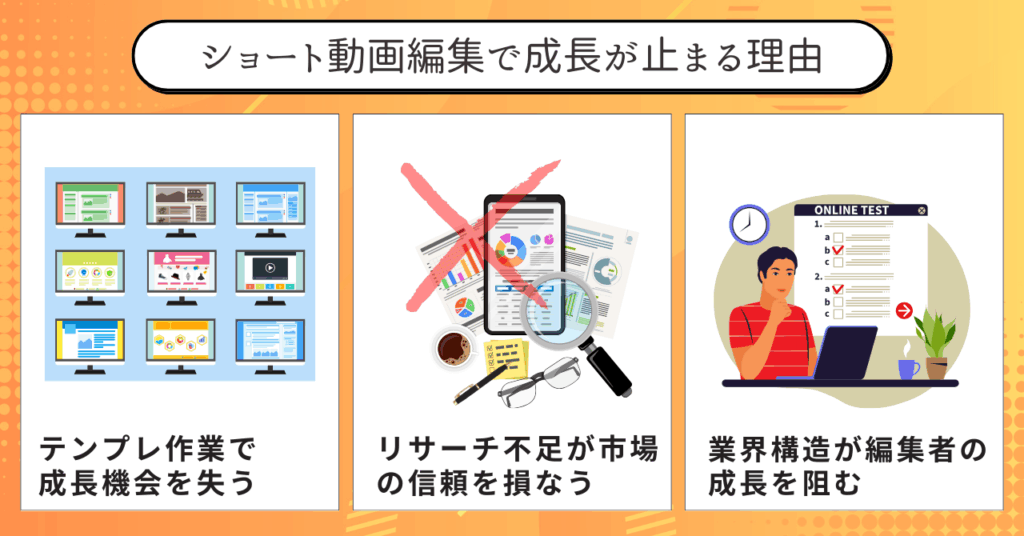

ショート動画編集ではスキルが伸びにくい?

ショート動画編集に依存すると、スキルアップの機会が大幅に制限されます。

なぜなら、作業がテンプレート化されやすく、自分で考える工程が極端に少ないからです。

例えばテロップのタイミングやエフェクトの挿入など、フォーマットに沿って進めれば完結してしまう案件が多いのが実態です。

一方、長尺動画では演出や構成を一から考える必要があり、編集者としての思考力やクリエイティブ力が磨かれます。

つまり、ショート動画編集を続けるだけでは成長が停滞し、市場での競争力を高めるのが難しくなるのです。

テンプレ依存でクリエイティブ力が育たない

ショート動画編集の大きな特徴は、テンプレートへの依存度が高いことです。

流行の編集スタイルや効果音の組み合わせを真似すれば、誰でも形だけの動画を作れてしまいます。

その結果、編集者は「どう表現するか」を考える必要がなくなり、自分なりの発想や工夫を鍛える機会を失うのです。

実際に、人気のある構文やフォーマットを真似しただけの動画が大量に出回っています。

これはクライアント側から見ても、「誰でもできる作業」と判断されやすく、報酬が上がらない大きな理由にもつながっています。

さらに、テンプレに頼り続けることで、長尺案件に必要な構成力やストーリーテリングのスキルが身につきません。

長尺動画では「どのタイミングで視聴者を惹きつけるか」「テキストスタイルをどう一貫させるか」といった要素を考える必要があります。

しかし、ショート動画中心の案件ばかりでは、そうした高度な編集スキルを積むチャンスが乏しいのです。

短期的には効率よく案件を回せても、長期的なキャリア形成では不利になる構造と言えるでしょう。

ここまでの話を整理すると、押さえておくべきポイントは以下の通りです。

- ショート動画編集はテンプレ依存度が高い

- 発想や表現力を鍛える機会が少ない

- 「誰でもできる作業」と見なされやすく報酬が上がらない

- 長尺案件に必要なスキルが育たない

成長を目指すなら、テンプレを超えて自分のクリエイティブ力を磨く環境に飛び込む必要があるのです。

リサーチ不足と質の低下が市場を弱くする

ショート動画編集が抱えるもう一つの大きな課題は、リサーチ不足による品質低下です。

多くの案件はスピード重視で発注されるため、編集者がじっくり調査や研究を行う余地がほとんどありません。

その結果、テロップのタイミングが不自然だったり、映像のカットが雑だったりと、基礎的なクオリティすら担保できない動画が量産されています。

これは単に一人の編集者の問題にとどまらず、市場全体の信頼性を下げる要因になっています。

クライアントからすれば、「ショート動画はどうせ質が低い」という印象を持ちやすく、高い報酬を払う動機を失ってしまうのです。

一方で、長尺動画の市場では調査や分析を前提にした案件が多く、リサーチ力がスキルとして評価される仕組みがあります。

対照的にショート動画では、流行に合わせたテンプレートで済ませてしまうケースが目立ち、本来の編集者としての価値が発揮されにくいのです。

さらに、リサーチ不足による質の低下は、編集者自身の成長機会を奪います。

「なぜこの動画は伸びたのか」「視聴者が最後まで見た理由は何か」といった分析を怠ることで、学びが蓄積されず停滞してしまうのです。

こうして、短期的には案件をこなせても、長期的にはスキルも市場単価も上がらない悪循環に陥ります。

まとめると、以下のような点が重要です。

- スピード重視でリサーチの余地がない

- 品質低下が市場全体の信頼を損なう

- 報酬が上がらず、編集者が過小評価される

- 分析不足でスキルの蓄積が妨げられる

つまり、リサーチ不足が市場と編集者自身の両方の成長を妨げているのです。

クライアントの期待値が低い業界の構造

ショート動画編集の市場が低単価に留まる背景には、クライアントの期待値そのものが低いという構造的な問題があります。

多くのクライアントは、ショート動画を長尺動画や広告施策の〝補助的な存在〟としか見ていません。

そのため「多少クオリティが低くても問題ない」「スピードが早ければ十分」という基準で判断されがちです。

結果として、編集者に対しても高い技術や独自性を求める姿勢が希薄で、案件単価が上がりにくいのです。

さらに、ショート動画はCapCutなどの簡易ツールでも制作可能なため、専門スキルに対する評価が低下しています。

「誰でもできる作業だから安くてもいい」という認識が市場全体に広がってしまっているのです。

これは駆け出し編集者にとって特に深刻で、努力しても報酬が正当に反映されにくい環境を作り出しています。

一方で、長尺動画の市場は「売上に直結する重要コンテンツ」として位置づけられており、編集者の貢献度が高く評価される仕組みがあります。

この違いこそが、ショート動画市場が低単価で停滞してしまう根本原因といえるでしょう。

つまり、クライアントの期待値が低い業界構造のままでは、スキルアップしても単価が上がりにくいという厳しい現実があります。

ここまでの内容を整理すると、次のようなポイントに集約されます。

- ショート動画は補助的な施策としか見られていない

- クオリティよりもスピード重視の風潮が強い

- 誰でもできる作業と見なされ、専門性が評価されにくい

- 駆け出し編集者が正当に報酬を得るのが難しい

結局、業界の期待値が低い限り、どれだけ努力してもショート動画編集だけでは収入もスキル評価も伸びにくいのです。

期待値が低い仕事にしがみつくと成長が止まってしまいます!

本当に力を試したいなら、成果に直結する案件で挑戦してみよう!

編集者が本当に稼ぐなら長尺案件

動画編集で安定して稼ぎたいなら、ショートではなく長尺案件を狙うべきです。

なぜなら、長尺動画は広告単価が高く、クライアントの収益に直結するため、編集者への報酬も比例して上がりやすいからです。

例えばYouTubeの横型動画では、広告の配置や視聴時間の長さから、ショートの数十倍もの広告収益が発生します。

そのため、長尺編集は単価が高いだけでなく、スキルアップや継続契約にも繋がりやすいのです。

ここからは、なぜ長尺案件こそが編集者にとって稼ぎの王道なのかを、具体的な理由とともに解説していきます。

横型動画が広告単価で勝つ理由

長尺の横型動画が圧倒的に有利なのは、広告単価の高さにあります。

ショート動画はテンポの速さから広告を差し込む余地が少なく、1再生あたり0.001円ほどに留まるケースが大半です。

一方、横型の長尺動画は再生途中に複数の広告を挿入できるため、1再生あたり0.1円〜0.3円程度の収益が見込めます。

この数字を積み上げると、同じ100万再生でもショートでは数千円、長尺では数十万円規模の差が生まれるのです。

クライアントにとって長尺動画は売上やブランド拡大に直結するため、編集者に対しても高い報酬を払うインセンティブが働きます。

また、長尺動画は内容が複雑で設計力が必要になるため、単純作業として軽視されにくいのも大きな特徴です。

この点で、ショート動画の「誰でもできる作業」との扱いとは大きく異なります。

加えて、横型動画は広告収益だけでなく、商品販売やサービス導線との親和性が高いことも魅力です。

例えば教育系やビジネス系のチャンネルでは、長尺動画を通じて信頼関係を築き、その後の商品購入につなげています。

つまり、横型動画の広告単価の高さと収益モデルの広がりこそが、編集者に高単価案件が回ってくる最大の理由なのです。

ここまでを整理すると、以下のポイントが見えてきます。

- ショート動画は広告単価が極端に低い(約0.001円)

- 横型の長尺動画は0.1円〜0.3円と数十倍の収益性

- クライアントの売上に直結するため報酬が高まりやすい

- 収益モデルが多様で編集者の価値が評価されやすい

だからこそ、編集者が本当に稼ぎたいなら横型の長尺案件に挑むべきなのです。

コバンザメの法則:大きなクライアントにつく戦略

編集者が安定して稼ぐためには、大きなクライアントに付くことが不可欠です。

なぜなら、クライアントの収益規模が大きければ大きいほど、編集者に支払える報酬の上限も高くなるからです。

この考え方は「コバンザメの法則」と呼ばれ、強い魚に付けば小さな魚でも豊かな餌にありつけるという比喩で説明されます。

例えば、再生数が安定し広告収益も商品販売も好調なチャンネルに付けば、編集者は安定して高単価案件を任されます。

逆に、まだ収益化できていない小規模なクライアントに依存してしまうと、どれだけ努力しても報酬が伸びないのです。

大きなクライアントにつくメリットは、単価の高さだけではありません。

案件数が多く発注されるため、継続的な契約や長期的なキャリア形成にも繋がります。

さらに、成長中のクライアントに携わることで、自身の編集スキルを実戦で磨ける環境を得られるのです。

もちろん、大手や人気チャンネルの案件は競争率が高く、最初から獲得するのは簡単ではありません。

しかし、ポートフォリオの充実や小さな案件での実績の積み重ねによって、徐々に大きなクライアントへステップアップすることは十分可能です。

「どのクライアントに付くか」が、編集者のキャリアと収入を大きく左右するのです。

まとめると、以下の点を意識すべきです。

- 大きなクライアントは報酬の上限が高い

- 案件数が多く継続的な契約に繋がりやすい

- 成長中の現場でスキルを磨ける環境が得られる

- 小規模クライアントでは努力が収入に反映されにくい

結局のところ、稼ぎたい編集者は「誰と組むか」を最優先で考えるべきなのです。

長尺編集がもたらすスキルアップと継続収入

長尺動画編集の最大の魅力は、スキルアップと継続収入の両方を同時に得られる点にあります。

なぜなら、長尺動画は構成・演出・表現の幅が広く、編集者に求められるレベルが高いからです。

例えば、動画全体のストーリー設計、テキストや演出の一貫性、視聴者を惹きつけるリズム作りなど、高度な編集力が問われます。

これらの作業を繰り返すことで自然と技術が磨かれ、単なる作業者ではなく提案型の編集者として成長できるのです。

さらに、長尺案件はクライアントにとって売上やブランド形成に直結するため、継続的な契約が結ばれやすい特徴があります。

一度信頼を得れば、週に数本から月単位で安定した依頼が続き、収入の見通しが立てやすいのです。

ショート動画では「単発の低単価案件」に追われやすいのに対し、長尺編集では高単価・継続案件という理想的な働き方を実現できます。

また、長尺案件で培った経験やスキルは、他の動画ジャンルや映像制作分野にも応用可能です。

そのため、キャリア全体を通じて市場価値を高められるのも大きなメリットです。

結論として、長尺編集は「短期的な収入」と「長期的なスキル形成」の両立を実現できる、編集者にとって最も価値のある領域と言えるでしょう。

まとめると、以下の点が重要です。

- 長尺編集は構成力や演出力が求められるためスキルが伸びやすい

- クライアントに直結する案件が多く継続契約が発生しやすい

- 収入が安定し、キャリア全体で市場価値を高められる

- 高単価案件を中心に働けるため効率が良い

だからこそ、本気で稼ぎたい編集者は長尺案件に挑戦すべきなのです。

長尺の現場は大変だけど、その分だけ成長のスピードも速い!

安定収入とスキルアップを両立できるから、挑戦する価値は十分ありますよ!

長尺や企画系など単価の高い案件に集中できる仕組みを解説する記事です。短尺だけに頼らず収益設計を強化したい編集者におすすめです。

ショート動画にもある意外なメリット

ショート動画編集には稼ぎにくい側面がある一方で、意外なメリットも存在します。

なぜなら、ショート動画は需要が高く、クライアントの投稿頻度が多いため、依頼が継続的に発生しやすいからです。

また、作業時間が短いことから効率よく案件を回せる場合があり、駆け出しでも実践経験を積みやすい環境を作り出します。

さらに、専門スキルがなくても参入しやすく、案件獲得のハードルが低いのも特徴です。

ここからは、ショート動画編集ならではのメリットを具体的に掘り下げていきましょう。

高頻度の依頼が発生しやすい

ショート動画の大きな強みのひとつは、クライアントが高頻度で依頼を出す傾向があることです。

特にTikTokやInstagramリールなど、日常的な投稿が求められるプラットフォームでは、「毎日1本投稿」といったルールを設けている企業や個人が多く存在します。

そのため、ショート動画案件は継続依頼につながりやすい特徴があります。

例えば、あるクライアントが1日1本投稿を継続する場合、1か月で30本以上の発注が見込まれます。

単価が低くても、数で積み上げれば安定した案件量を確保できる可能性があるのです。

一方で長尺動画は制作に時間がかかるため、発注頻度が月数本程度に留まるケースが一般的です。

この違いから、ショート動画は特に駆け出し編集者にとって案件を獲得しやすく実績を積みやすい土壌となります。

もちろん、クオリティよりも「投稿頻度の維持」を優先する依頼が多いため、案件数=スキルアップには直結しない点には注意が必要です。

しかし、初期の段階で継続的に案件を回せる経験は、クライアントとの信頼関係を築く練習になります。

それにより、将来的に長尺案件へのステップアップを目指す足掛かりにもなり得るのです。

ここまでの内容を整理すると、次のポイントに集約されます。

- ショート動画は「毎日投稿」など高頻度の依頼が多い

- 案件数が多いため継続契約につながりやすい

- 駆け出しでも案件獲得や実績作りに適している

- ただしスキルアップには直結しにくいため戦略が必要

つまり、高頻度の依頼はキャリア形成の第一歩として活用できるのです。

短時間で仕上げられる効率性

ショート動画編集の大きなメリットのひとつは、短時間で仕上げられる効率性にあります。

1本あたりの作業時間が30分前後で済むケースも多く、限られた時間で複数の案件を処理できるのが特徴です。

この効率性は特に副業で活動する編集者や、スキマ時間を有効活用したい人にとって大きな魅力となります。

例えば、会社員が退勤後に1〜2本のショート動画を編集するだけでも、副収入として積み上げやすい環境を作れるのです。

また、短い尺で完結するため、クライアントからのフィードバックや修正依頼も比較的シンプルに収まることが多いです。

長尺動画のように構成全体を見直す必要がない分、修正対応の負担が軽減されるのも効率性を高める要因となっています。

さらに、短時間で完成させられるからこそ、量をこなして実務経験を積むことも可能です。

ただし効率的であるがゆえに、単価が低いままでは「作業数を増やしても稼ぎが伸びにくい」というリスクも存在します。

効率性を活かして稼ぐためには、複数クライアントを並行して担当する戦略や、信頼を積み重ねて単価交渉を行う工夫が必要です。

ここまでの内容を整理すると、以下のようにまとめられます。

- ショート動画は30分前後で完成できる効率性がある

- 副業やスキマ時間の活用に向いている

- 修正対応がシンプルで負担が軽い

- 効率性を活かすには戦略的な案件選びが重要

つまり、ショート動画の効率性はキャリアの初期段階で大きな武器となるが、戦略次第で成果の差が広がるのです。

誰でも参入しやすく案件が取りやすい

ショート動画編集が広がっている背景には、誰でも参入しやすく案件が取りやすいという特徴があります。

理由はシンプルで、ショート動画の制作には高度なスキルや高価なソフトが必須ではないからです。

実際に、Premiere ProやAfter Effectsといったプロ用ソフトがなくても、CapCutなどの無料アプリで十分対応できる案件が多数存在します。

そのため、学生や副業初心者でも気軽に取り組め、動画編集の最初の実績作りに繋がりやすいのです。

さらに、クライアント側も「スピード重視・誰でも対応可能」という意識を持っているため、応募者のハードルが低く採用されやすい傾向があります。

例えばクラウドソーシングサイトでは、「経験不問・使用ソフト自由」と記載されたショート動画案件が多く見られます。

この環境は駆け出し編集者にとって、現場感覚を掴むチャンスになり得ます。

一方で、誰でも参入できる分ライバルも多く、案件単価が下がりやすいのが難点です。

つまり「案件が取りやすい」というメリットは同時に「単価競争が激しい」というデメリットと表裏一体になっています。

だからこそ、案件を取るだけに満足するのではなく、実績を積んだ後に長尺案件へ移行する戦略が重要になります。

ここまでを整理すると、以下の通りです。

- ショート動画案件は高度なスキルがなくても対応可能

- 無料アプリでも参入できるためハードルが低い

- 経験不問の案件が多く駆け出しに適している

- 参入者が多く単価競争が激しいため戦略的に活用すべき

つまり、ショート動画は案件獲得の入口としては有効だが、その後のステップアップ戦略を描くことが欠かせないのです。

参入しやすい業界だからこそ、自分の強みを早めに作らないと埋もれてしまう!

案件をこなすだけでなく、次のステップを意識して動きましょう!

ショートから長尺へキャリアを広げる方法

ショート動画編集からスタートしても、長尺案件へキャリアを広げることは十分可能です。

なぜなら、ショート動画で培った基本的な編集経験やクライアント対応スキルは、長尺案件でも活かせる基盤になるからです。

具体的には、ショートで積んだ経験を「応募の見せ方」「ポートフォリオ作り」「提案の仕方」に変換すれば、長尺案件の入口に立つことができるのです。

重要なのは「どうアピールするか」であり、応募経路や実績の提示方法次第で、採用者の見る目は大きく変わります。

ここからは、ショートから長尺へステップアップするための具体的な方法を順に解説していきます。

応募経路で伝わるスキル感と採用者の見方

まず最初に押さえるべきなのは、応募経路そのものが採用者の評価に直結するという点です。

例えば、低単価のショート動画案件に応募してくる人に対して、採用者は「スキルレベルはまだ初歩段階」と判断しがちです。

これは実際にスキルが低いかどうかではなく、「ショート案件を選んだ=長尺をこなせないかもしれない」という印象を与えてしまうためです。

逆に、最初から長尺案件に挑戦する応募者は、「成長意欲が高く、スキルを伸ばす気がある人材」と見られる傾向があります。

採用者の立場からすれば、限られた時間と予算の中で「長く付き合える編集者」を探しているため、応募経路=姿勢の表れとして判断材料にするのです。

もちろん、ショート案件の実績が全く無駄になるわけではありません。

大事なのは、応募時に「ショート編集の経験を通じて培った基礎力」をどう説明するかです。

例えば、「短尺で培ったカット精度やスピード感を、長尺編集にも活かしたい」と伝えることで、ネガティブに受け取られがちな応募経路をプラスの印象に変えられるのです。

結論として、応募経路は単なるエントリー方法ではなく、スキル感や姿勢を伝える大事な要素です。

ここまでを整理すると、次のポイントが見えてきます。

- ショート案件経由の応募は「スキルが低い」と見られやすい

- 長尺案件に挑戦する応募は意欲的と評価されやすい

- 応募経路そのものが採用者の判断材料になる

- ショート経験を長尺にどう活かすかを伝える工夫が必要

つまり、応募経路を戦略的に選ぶことで、ショート経験を長尺案件への強みへと変換できるのです。

ポートフォリオで信頼を築くコツ

長尺案件を獲得するために欠かせないのが、ポートフォリオを通じて信頼を築くことです。

なぜなら、採用者は応募者の実績やスキルを直接確認できるものとして、ポートフォリオを最も重視するからです。

具体的には、ただ作品を並べるだけではなく、「どういう意図で編集したか」「どんな成果を出せたか」を説明することが重要です。

例えば、「視聴者の離脱を防ぐために前半でテンポを意識した」「この案件は平均視聴維持率が○%改善した」など、成果を伴った編集の意図を示せれば強い説得力を持ちます。

また、スクール課題などの作例ではなく、実案件の編集成果を含めることで、実務対応力を証明できます。

さらに、作品をまとめる際には「長尺案件」「ショート案件」「企画から関わった案件」といった形でカテゴライズし、編集者としての幅を見せるのも効果的です。

採用者にとって重要なのは「この人に任せたら安心できるか」という判断です。

その安心感は、実績の数ではなく、提示の仕方と具体性によって大きく変わります。

つまり、ポートフォリオは単なる作品集ではなく、自分の編集力を証明し、信頼を築くプレゼン資料として位置づける必要があるのです。

ここまでの内容を整理すると、次のようなポイントが挙げられます。

- ポートフォリオは最重要の信頼材料

- 編集意図や成果を言語化して説明する

- 実案件を含めることで実務力を示せる

- 作品をカテゴライズし幅を見せる工夫をする

結局、ポートフォリオは「作品集」ではなく「信頼を獲得する武器」なのです。

正面突破で長尺案件を勝ち取る戦略

ショート案件からステップアップしたいなら、遠回りせず正面から長尺案件に挑む戦略が有効です。

なぜなら、ショート編集だけに応募していると、採用者から「長尺はできないのでは?」と判断されがちだからです。

具体的には、応募時点で長尺案件を希望し、ポートフォリオや作例で長尺対応力を示すことが重要になります。

例えば、過去に自主制作で作った10分以上の動画や、講義・インタビューなどの案件をポートフォリオに入れておけば、実務経験が浅くても説得力を持たせられるのです。

また、応募文の中で「ショート編集の経験を通じてスピード感と正確なカット力を磨いてきた。そのスキルを長尺案件で活かしたい」と伝えれば、ネガティブに映りがちなショート経験をプラスに転換できます。

さらに、クライアントとの面談やテスト案件の場では、改善提案や構成アイデアを積極的に示す姿勢が差別化につながります。

単なる「依頼通りに編集する人」ではなく、「成果に貢献できるパートナー」としての印象を与えることができるのです。

結局のところ、長尺案件を勝ち取るには「正面突破」の姿勢が欠かせません。

ショート案件経由で回り道をするよりも、最初から長尺に挑戦し続ける方が成長も収入も早いのです。

まとめると、意識すべきポイントは以下の通りです。

- ショート応募は長尺スキルがないと見られやすい

- 長尺案件に正面から応募し、作例で対応力を示す

- 応募文や面談でスキルの活かし方を説明する

- 提案力を示して「成果に貢献できる人材」と印象付ける

だからこそ、正面突破で長尺案件を掴みにいく姿勢が、編集者のキャリアを加速させるのです。

遠回りせずに本当にやりたい案件を狙うことで、成長のスピードも収入も一気に上がります!

クライアントの本音や隠れたニーズを汲み取る力、自発的な提案力など、長尺案件の獲得と信頼獲得につながる実践的スキルを丁寧に紹介しています。

駆け出し編集者のキャリアロードマップ

駆け出し編集者が安定して稼げるようになるには、段階的なキャリア設計が欠かせません。

なぜなら、最初から高単価・長尺案件を目指しても、実績や信頼がない状態では採用されにくいからです。

具体的には「ゼロ期」で小さな実績を積み、「移行期」でショートを活用しながら長尺へ挑戦し、「定着期」で単価アップと継続契約を狙うという流れが王道です。

このステップを踏むことで、スキルと収入を両立させながらキャリアを広げていくことができます。

ここからは、駆け出し編集者が歩むべきロードマップを段階ごとに詳しく見ていきましょう。

ゼロ期:まずは小さな実績づくりから

駆け出しの最初のステージである「ゼロ期」では、小さな実績を積み上げることが最重要です。

なぜなら、実績がゼロの状態では、どれだけ熱意やスキルを語っても採用者に信用されにくいからです。

具体的には、低単価のショート案件やクラウドソーシングの小規模案件を通じて、まずは「案件を納品した」という事実を積み上げることから始めます。

この段階で重要なのは「どれだけ稼ぐか」ではなく、信頼に繋がる成果を形に残すことです。

例えば、「指定の納期を守った」「修正に柔軟に対応した」といった小さな成功体験でも、クライアントからの信頼は確実に積み重なります。

また、案件をこなす過程で得た動画ファイルやサンプルは、そのままポートフォリオ素材として活用できます。

これにより、次のステップである「移行期」において、より大きな案件に応募する際の武器になるのです。

結論として、ゼロ期は収入を求めすぎず、信頼と実績を優先するステージと捉えることが成功のカギになります。

ここまでの要点を整理すると以下の通りです。

- 最初は低単価案件でも「納品実績」を積むことが大事

- 稼ぐよりも信頼を優先して行動する

- 小さな案件の成果もポートフォリオに活用可能

- ゼロ期はキャリア形成の基盤を作る期間

つまり、駆け出し編集者はまずゼロ期で信頼を得て、その後のステップアップに備えるべきなのです。

移行期:ショート併用で長尺へシフト

キャリアの第二段階である「移行期」では、ショート案件を活用しながら長尺案件へシフトすることがポイントです。

なぜなら、いきなり長尺案件だけに応募しても、実績不足から採用に至らないリスクが高いからです。

具体的には、ショート案件で一定の納品実績を積みつつ、応募やポートフォリオには長尺を中心に打ち出すという二段構えの戦略が有効です。

例えば「ショート案件で毎月◯本納品しているが、長尺の編集も実施しており、構成や演出にも対応可能」と伝えれば、信頼を崩さずに長尺への挑戦姿勢を示せます。

さらに、ショート案件を通じてクライアントとの関係を深め、信頼構築の延長線で長尺を任せてもらう流れを狙うのも現実的な方法です。

ただし、ショートだけに依存すると単価が低く収入が伸び悩むため、「ショート=入口、長尺=本丸」という位置づけを忘れてはいけません。

結論として、移行期は「ショートで実績を補強しつつ、主軸は長尺案件へ移行する」ことで、効率的にキャリアアップが実現できます。

ここまでを整理すると、次のポイントが挙げられます。

- ショート案件で実績を積みながら長尺に挑戦する

- 応募やポートフォリオでは長尺を中心に打ち出す

- クライアントとの信頼関係をショートから長尺に繋げる

- ショートは入口、本丸は長尺と位置づける

つまり、移行期ではショートを武器にしつつ長尺へ軸足を移す戦略が最適なのです。

定着期:単価アップと長期契約の獲得

キャリアの最終段階である「定着期」では、単価アップと長期契約の獲得が最大の目標となります。

なぜなら、このフェーズで安定的に高単価案件を確保できれば、収入のブレを抑えつつ持続的に成長できるからです。

具体的には、これまで積み上げた実績やポートフォリオを武器に、「高単価でも依頼する価値がある編集者」として認識されることを目指します。

例えば、長尺案件で継続的に成果を出している場合、クライアントから「月契約」「専属契約」といった形でオファーを受けるケースも少なくありません。

これは編集者にとって、収入の安定と長期的な関係構築の両方を実現できる理想的な形です。

さらに、この段階では単価交渉も積極的に行うべきです。

「以前は◯円で受けていたが、現在はスキル向上と実績拡大に伴い◯円で対応しています」と説明すれば、価格改定も正当化できます。

同時に、複数のクライアントと契約を並行することで、万が一の案件減少リスクを分散できます。

結論として、定着期は「高単価・長期契約・複数契約」の3本柱でキャリアを固めることが成功の秘訣です。

ここまでを整理すると、意識すべきポイントは以下の通りです。

- 積み上げた実績を活かして単価を引き上げる

- クライアントとの継続契約・専属契約を狙う

- 複数契約で案件減少リスクを分散する

- 「高単価でも価値がある人材」として認識される

つまり、定着期では安定と成長を両立できる仕組みを築くことが、編集者としてのキャリアを完成させる鍵なのです。

長期契約と単価アップを両立できたら、もう安心感が全然違います!

積み上げた実績を武器に、自分の価値をしっかり示していこう!

ここまで紹介した「キャリア形成のステップアップ」は、YouTube動画「【初心者必見】ショートとゆっくり実況動画案件は請けるな」でもさらに具体的に解説されています。

案件選びで失敗しないための考え方を体系的に学べるので、キャリア初期の方に特におすすめです。

文章で理解した内容を動画で視覚・音声から吸収することで、より実践イメージが明確になります。

スマホで聞き流せるので、忙しい方でも気軽にチェックできます。

今すぐ実践できる行動チェックリスト

動画編集でキャリアを加速させたいなら、具体的な行動に落とし込むことが重要です。

なぜなら、知識を得るだけでは成果につながらず、日々の応募・提案・案件選定といった実践が結果を左右するからです。

例えば、応募文の改善やポートフォリオの設計、案件選びの基準を整えるだけでも、採用率や収入は大きく変化します。

行動をチェックリスト化すれば、曖昧だった努力が明確になり、継続的な改善の仕組みを作ることが可能です。

ここからは、駆け出し編集者でもすぐに実践できる「行動チェックリスト」を具体的に解説していきます。

応募テンプレと提案文の磨き方

まず最初に取り組むべき行動は、応募テンプレートと提案文の改善です。

なぜなら、案件応募の段階で印象が決まり、提案の質が採用率に直結するからです。

具体的には、ただ「やります」「対応可能です」と伝えるだけでは弱く、自分の強みと実績を短く的確に示す工夫が必要です。

例えば「ショート編集で◯件以上の納品経験があります」「長尺案件でも◯分のインタビュー動画を対応しました」と、実績を数値で伝えると説得力が増します。

さらに、クライアントのニーズに合わせて応募文をカスタマイズすることで、「この人は依頼内容を理解している」と信頼を得られます。

また、テンプレートはベースとして用意しつつも、案件ごとに一部を修正する柔軟性がポイントです。

毎回一から書く必要はありませんが、「案件の特徴に触れた一文」を加えるだけで、採用者の印象は大きく変わります。

結論として、応募文は単なる文章ではなく、編集者としての信頼を伝える最初のプレゼンです。

ここまでの内容を整理すると以下のポイントに集約されます。

- 応募文の質は採用率に直結する

- 実績は数値を交えて簡潔に示す

- テンプレート+カスタマイズで柔軟に対応

- 応募文は「最初のプレゼン」として意識する

つまり、提案文を磨くことが案件獲得の最短ルートなのです。

長尺中心のポートフォリオ設計

案件獲得率を高めたいなら、ポートフォリオは長尺中心で設計することが重要です。

なぜなら、長尺案件はクライアントの売上やブランドに直結するため、採用者が最も重視するスキル領域だからです。

具体的には「10分以上の動画」「企画・構成を伴う案件」「継続依頼につながった案件」などを中心にまとめることで、高単価案件を狙える信頼材料になります。

逆にショート案件ばかりを並べてしまうと、「長尺ができないのでは?」という誤解を与えるリスクがあります。

採用者の心理として「ショートができる人は長尺も対応できるか?」と不安を持ちやすいため、最初から長尺の実績を提示することが差別化につながります。

また、ただ動画を並べるだけでなく、編集意図や成果を簡潔に言語化するのも効果的です。

例えば「演者ごとにテキストスタイルを統一し、視聴維持率を20%改善」といった具体的な説明を添えると、説得力が一気に高まります。

さらに、カテゴリーを「長尺案件」「ショート案件」「自主制作」と整理すれば、編集者としての幅と成長段階を示すことができます。

結論として、ポートフォリオは「量」よりも「質と設計」で評価されるのです。

ここまでの要点を整理すると以下の通りです。

- ポートフォリオは長尺中心に設計する

- ショートばかりだと長尺対応力に不安を持たれる

- 編集意図や成果を言語化して信頼性を高める

- カテゴリー分けで幅と成長をアピール

つまり、長尺案件を勝ち取りたいなら「長尺中心のポートフォリオ設計」が必須なのです。

工数と時給で案件を選別する基準

動画編集で効率よく稼ぐためには、工数と時給を基準に案件を選別することが欠かせません。

なぜなら、単価だけで案件を判断すると、結果的に時給換算で低くなるケースが多いからです。

例えば「1本5,000円」の案件でも、編集に8時間かかれば時給は625円にしかなりません。

一方で「1本2,000円」の案件でも、30分で仕上がれば時給換算で4,000円になり、実は効率が良い案件であることもあります。

このように、案件ごとに「作業時間÷報酬」で時給を計算し、最低限のラインを設けて判断するのが賢明です。

また、工数が大きい案件は単価交渉の対象にもなります。

「平均で◯時間かかるため、単価を◯円に調整いただければ継続的に対応可能です」と伝えることで、適正価格を引き出す交渉材料になるのです。

さらに、工数と時給を意識して案件を選ぶことで、案件数を増やすよりも収入効率を高める働き方が実現できます。

結論として、編集者は「案件の魅力」よりも「収益性」で判断する冷静さを持つ必要があります。

ここまでの内容を整理すると、以下のポイントが見えてきます。

- 単価だけでなく工数と時給で案件を判断する

- 作業時間を基準に最低時給ラインを設定する

- 工数が多い場合は単価交渉の材料にできる

- 収益性を重視することで効率的な働き方が可能

つまり、工数と時給を意識することで「忙しいのに稼げない」という罠を回避できるのです。

報酬額に惑わされず、工数と時給で判断することがプロの目線です!

効率を意識して案件を選べば、収入もキャリアも安定して伸びていきますよ!

編集の目的設定、構成設計、ショートカット活用など、基礎から応用までを網羅した10の“効率×質向上”Tips。日々の編集スキル向上と行動改善に役立ちます。

まとめ:編集者が稼ぐための正しい選択

ここまで解説してきたように、ショート案件は「経験を積む入口」としては有効ですが、本当に稼げる未来を作るには長尺案件への挑戦が欠かせません。

長尺案件は広告単価が高く、クライアントの売上にも直結するため、報酬水準も安定性も大きく違うのです。

一方で、ショート案件を上手に活用すれば、実績作りや信頼構築のステップとして役立ちます。

大切なのは、「ショート=補助」「長尺=本丸」という位置づけを明確に持ち、行動の優先順位を間違えないことです。

あなたの努力が正しい方向に積み重なれば、単価アップ・長期契約・スキル成長のすべてを実現できるキャリアが待っています。

迷う時間を行動に変え、長尺案件に挑戦することこそ、編集者として未来を切り開く第一歩です。

完全未経験から1週間で動画編集者に!Movie Hacksの〝最速収益化メソッド〟

生ハム帝国さんが講師を務める「Movie Hacks【完全未経験から最短1週間で収益化を目指す動画編集講座】」は、YouTube特化型のオンライン動画編集スクールとして、業界トップクラスの実績を誇ります。

- 完全未経験からわずか1週間で動画編集者デビュー

- 業界最安値&受講期間無制限で学び放題

- 24時間いつでも質問可能な徹底サポート体制

- 累計受講者数10,000人突破の圧倒的な実績

- 利用者数26万人超え・累計60万本の教材を販売するWebサービス会社の現役社長が全面監修

- 現役動画編集ディレクターによる「現場で使える編集ノウハウ」

- 初案件獲得から高単価案件に繋げるための営業スクリプトも完備

- 有名インフルエンサーの編集実績多数で信頼性抜群

生ハム帝国さんのXでは、「個人で稼ぐ×動画編集」に関する実践的なノウハウを日々発信しています。

まだフォローしていない方は、ぜひチェックしてみてください。

生ハム帝国さんのXアカウントはこちら。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。