Brainメディア運営部です!

今回の記事では、AI活用の専門家の知見をもとに、

〝ChatGPTをビジネスや日常でどう使えば成果につながるのか〟を徹底解説します。

今回は、AI時代の新しい価値基準を提唱しながら、

3兆円ビジョンと世界平和を本気で掲げる若き起業家、

みかみさんにご協力いただきました!

まずは、みかみさんのプロフィールをご紹介します。

「ChatGPTって便利そうだけど、実際どう使えばいいの?」

そんな疑問を抱えている人は少なくありません。

特に会社員や副業を考えている方にとって、正しい使い方を知ることは〝収益や時間の効率化〟に直結します。

結論から言えば、ChatGPTは〝文章作成〟〝企画構成〟〝学習サポート〟〝日常生活〟まで幅広く使え、

7つの活用法を押さえるだけで95%は使いこなせると言っても過言ではありません。

なぜなら、ChatGPTはただの会話ツールではなく、

「思考のリソース」を拡張してくれる相棒だからです。

例えば、謝罪メールを一瞬で正確に仕上げたり、

YouTube企画を論理的に構成したり、旅行プランを最適化することまで可能です。

実際に私たちも、企画書のブラッシュアップやデザインの改善に活用することで、

作業スピードや成果物の質が飛躍的に向上しました。

このように、ChatGPTを単なる雑談相手ではなく〝戦略的な道具〟として扱うことで、

人生やビジネスの可能性は大きく広がります。

本記事では、まずChatGPTの基本モデルやプランの選び方を整理し、

その後に実践的な活用事例を7つ紹介します。

さらに最後には、AI活用をどのように収益やキャリアアップに直結させるかという

思考法まで解説します。

ChatGPTを正しく使いこなせば、あなたの働き方・学び方・暮らし方は大きく変わります。

今まで時間や労力に悩んでいた人こそ、ぜひ最後まで読んでみてください。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。

目次

ChatGPT活用の全体像とモデル選びのポイント

ChatGPTを使いこなす第一歩は、どのモデルを選ぶかを理解することです。

なぜなら、モデルごとに得意分野や処理スピード、回答の深さが異なるからです。

初心者の多くが「どれを使えばいいのか分からない」と悩みますが、ここを整理するだけで活用効率は大きく変わります。

正しいモデル選びは、成果を出すための最短ルートと言っても過言ではありません。

ここからは、ChatGPTの3つの代表的なモデルと、その選び方について詳しく解説していきます。

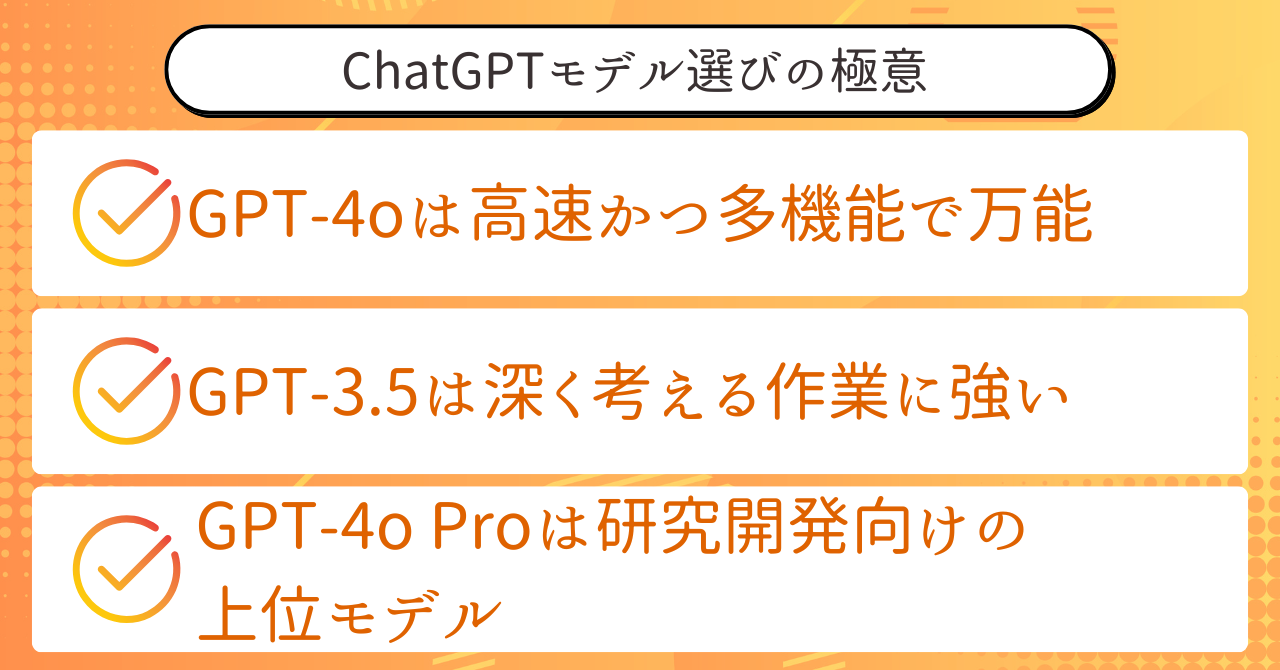

主要3モデルの特徴を理解する

現在、ChatGPTには大きく分けて3つのモデルがあります。

それが〝GPT-4o〟〝GPT-3.5〟〝GPT-4o Pro〟です。

この3つはそれぞれ強みが異なり、どんな場面で活用するかによって最適解が変わってきます。

まず一番多くの人に使われているのがGPT-4o。

このモデルの特徴は、テキストだけでなく画像・音声・映像まで処理できる〝マルチモーダル〟対応です。

例えば、冷蔵庫の写真を読み込んでレシピを提案してくれたり、画像を解析して改善点を教えてくれるなど、従来のChatGPTにはなかった使い方が可能です。

さらに処理速度も非常に速く、従来のGPT-4と比べても2〜3倍ほど体感スピードが上がったと言われています。

続いてGPT-3.5。

このモデルは論理的な思考や推論に強く、じっくり考える必要があるタスクに向いています。

たとえばプレゼン資料の構成やデータ分析の解釈など、答えの正確性が重要な場面で力を発揮します。

最後にGPT-4o Pro。

これは月額3万円の高額プランで利用できるモデルで、大規模な処理や安定性を必要とするプロフェッショナル向けです。

日常的に使う人にとってはオーバースペックですが、大量の情報を扱う研究者や開発者にとっては大きな武器になります。

ここまでの内容を整理すると次の通りです。

- GPT-4o:スピードとマルチモーダルに強い万能モデル

- GPT-3.5:論理的で深い回答を返す思考型モデル

- GPT-4o Pro:大規模処理や研究開発に向いた上位モデル

どれが優れているかではなく、目的に応じて使い分けることが大切です。

GPT-4oとGPT-3.5をどう使い分けるか

では、もっとも利用者が多いGPT-4oとGPT-3.5は、どのように使い分ければよいのでしょうか。

結論から言うと、スピードが欲しい時はGPT-4o、深さが欲しい時はGPT-3.5です。

例えば、メールの返信やYouTubeのタイトル作成、英語の翻訳など、すぐに答えが欲しい場面ではGPT-4oが圧倒的に便利です。

一方で、動画の企画を練る、データをもとに考察する、重要なプレゼンの構成を作るといった場面では、GPT-3.5を選ぶのが効果的です。

イメージするなら、GPT-4oは「素早いジャブ」、GPT-3.5は「重い右ストレート」。

どちらか片方だけでは勝てない試合も、バランスよく組み合わせれば大きな成果を生みます。

また、両方を試してみることで「自分の仕事や生活にどちらが合うか」が自然に分かってきます。

初心者ほど、この使い分けを意識するだけで活用の幅は一気に広がります。

この話を整理すると次のようになります。

- GPT-4o=即答が欲しい場面(スピード重視)

- GPT-3.5=深い考察が必要な場面(質重視)

- 両方を組み合わせることで相互補完が可能

自分の状況に応じてモデルを選べるようになると、ChatGPTを〝真の相棒〟として扱えるようになります。

無料・有料プランはどれを選ぶべきか

モデルを理解したら、次に悩むのが「無料と有料、どちらを使えばよいか」という点です。

ChatGPTには現在3つの利用プランがあります。

まずは無料プラン。

これはGPT-3.5とGPT-4oが使えますが、使用回数の制限やアクセス集中時にはGPT-3.5しか使えないなどの制約があります。

次にChatGPT Plus。

月額2,000円で、GPT-4oを無制限に使えるほか、画像生成やカスタムGPTの利用も可能です。

そしてProプラン。

こちらは月額3万円と高額ですが、GPT-4o Proなど上位モデルにアクセスできます。

一般的なビジネスパーソンや副業ユーザーなら、まずは無料プランから始めてみるのが最適です。

ある程度慣れて「もっと使いたい」と感じたら、ChatGPT Plusに切り替えるだけで十分な効果を得られます。

実際に多くのユーザーは、無料からPlusへと移行することで業務効率が大幅に上がったと実感しています。

このパートの要点を整理しておきます。

- 無料プランはお試し・日常利用に最適

- Plus(月2,000円)は本格的に使いたい人におすすめ

- Pro(月3万円)は研究や開発など大規模用途向け

最初は無料で試し、必要に応じてPlusへという流れが、最も失敗のない選び方です。

最初から完璧を目指さず、無料で試してみて必要に応じて有料へ切り替える。これが一番無理なく続けられる方法だと思います!

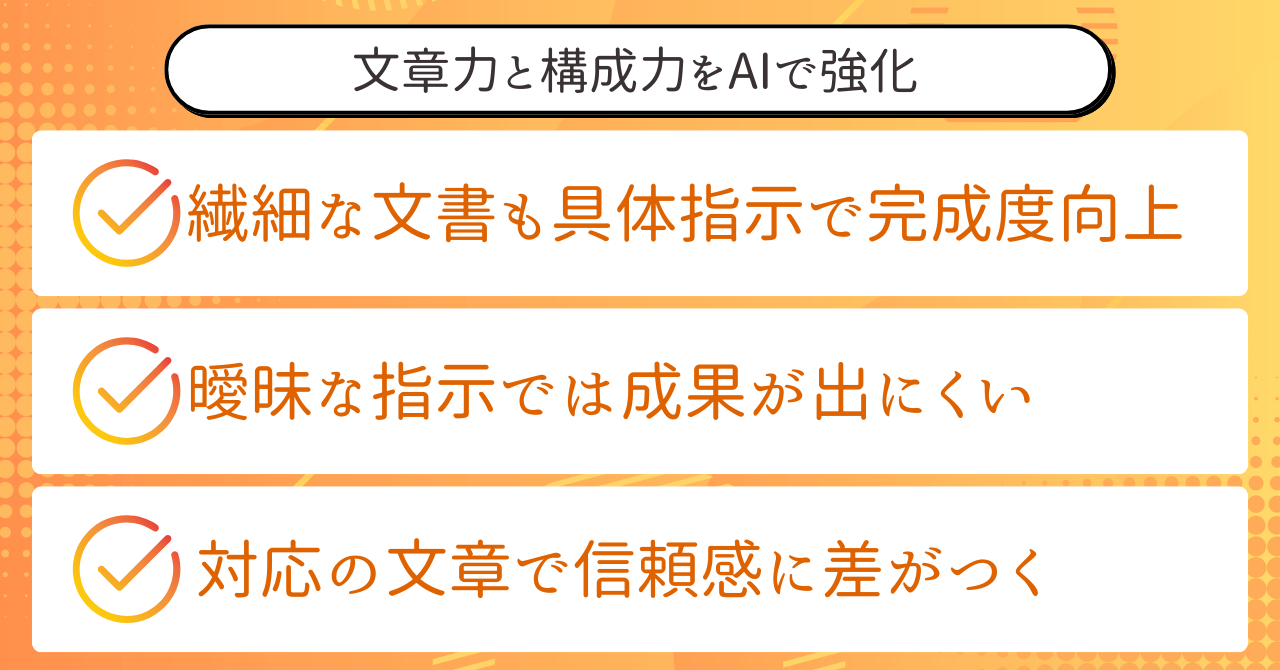

ChatGPT活用法①:文章作成と構成力の強化

ビジネスの現場では、メールや文書の一言が信頼を左右することがあります。

特に謝罪や依頼といった繊細な文章は、ほんの小さな表現の違いで相手の印象が大きく変わるものです。

しかし、文章作成に苦手意識を持つ人も少なくありません。

ChatGPTを使えば、そうしたハードルを大幅に下げ、「誠実さ」と「具体性」を兼ね備えた文章をすぐに仕上げられるのです。

謝罪メールやビジネス文書を正確に仕上げる

謝罪メールは、ビジネス上で最も神経を使う文章のひとつです。

「どう表現すれば相手に誠意が伝わるのか」「余計な不快感を与えないか」と悩む人は多いでしょう。

ChatGPTは、具体的な状況や条件を与えるだけで、自然かつ誠実な文面を作り出してくれます。

たとえば「納期が遅れた理由は機材トラブル、相手は長年の取引先」と入力すれば、

謝罪・理由・改善策をきちんと含んだ文章が生成されます。

単なる謝罪に終わらず、今後の信頼関係につながる提案まで組み込まれている点が強みです。

これは、謝罪の場面に限らず、社内報告や顧客への案内文にも応用できます。

「具体的な状況+相手の立場+目的」を明確に伝えることで、AIは最適な言葉を選んでくれるのです。

この内容を整理すると次のようになります。

- 謝罪文は「誠意+改善策」が重要

- 条件を具体的に入力することで精度が高まる

- ビジネス文書全般に応用できる

自分だけでは表現に迷う場面でも、ChatGPTが頼れるサポート役となります。

精度を高めるプロンプト設計の工夫

文章作成で成果を分けるのは、実はAIではなくユーザー側の入力方法です。

「謝罪メールを書いて」とだけ指示しても、一般的で曖昧な文章しか返ってきません。

一方で「〇〇の理由で遅延した謝罪メール。相手は経営者、改善策を提示」というように、

条件を具体的に提示すれば、実用的な文章が得られます。

この「プロンプト設計」こそが、ChatGPTを最大限活用する鍵なのです。

さらに工夫として「敬語レベルを調整」「感情を抑えめに」「数値的根拠を含める」などの補足を追加できます。

こうした指示があることで、文章の完成度は一気に高まります。

また、同じ指示でも「5パターン生成して」と依頼することで、比較して最適なものを選ぶことも可能です。

これは時間を大幅に短縮しつつ、自分の意図に合った表現を探す上で非常に有効です。

要点をまとめると次の通りです。

- 曖昧な指示では凡庸な文章になる

- 条件や立場を具体化すると精度が上がる

- バリエーション生成で最適解を選べる

「どんな場面で」「誰に」「どう伝えるか」を明確にすることが、最高の文章を引き出すポイントです。

信頼を失わないリカバリーの実践法

ビジネスでは、失敗そのものよりも「その後の対応」で信頼が決まります。

ChatGPTを活用することで、冷静かつ迅速にリカバリーを実行できるのです。

例えば納期遅延の際に、ただ謝るだけでなく「次回は〇日早めに提出する」「担当を二重チェック体制にする」といった改善策を組み込む。

こうした提案型の文章をAIが補助してくれるため、相手に前向きな印象を残せます。

さらに、トラブルが発生した直後は感情的になりがちですが、

AIが客観的に文章を整えてくれることで、無駄な衝突を避けられるのも大きなメリットです。

一度の失敗を「信頼を強めるきっかけ」に変える。

これが、ChatGPTをリカバリーの相棒として活用する最大の価値です。

整理すると次のようになります。

- 失敗後の対応が信頼を左右する

- 改善策を盛り込んだ文章は印象を変える

- AIの客観性で冷静な対応が可能になる

トラブルを逆手に取って信頼を築けるのは、AI時代の新しい武器だと言えるでしょう。

大事なのは失敗そのものじゃなくて、その後どう立て直すか。AIをうまく使えば信頼を逆に強められますよ!

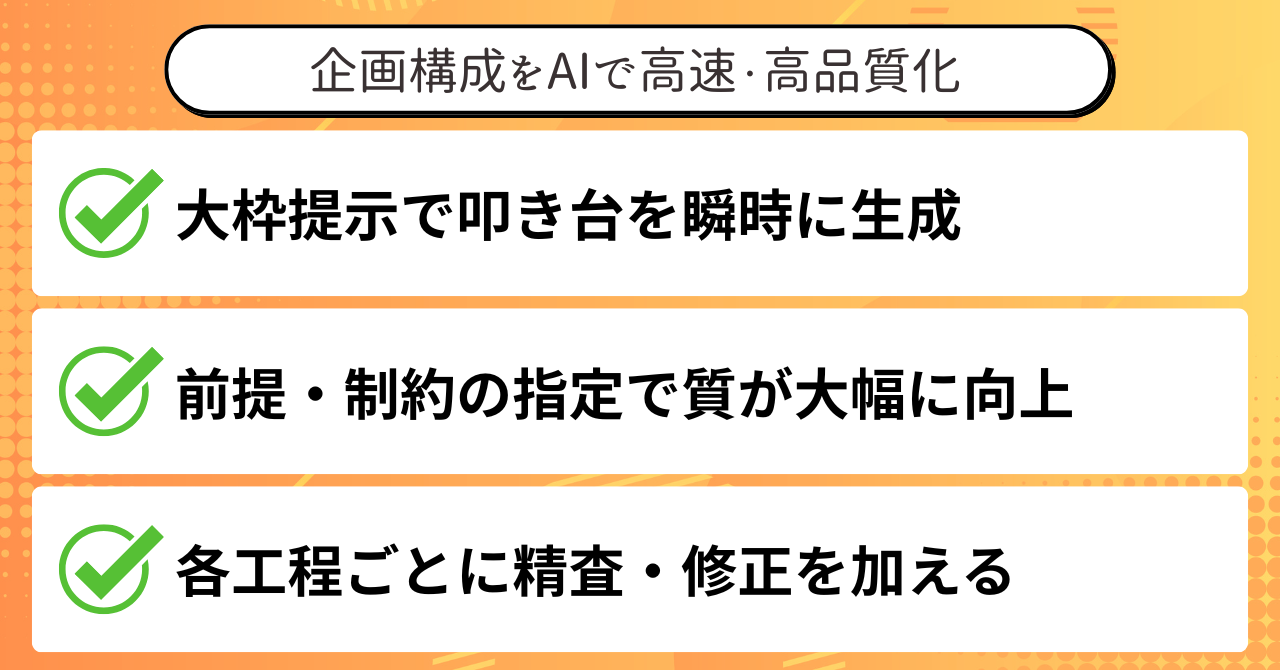

ChatGPT活用法②:企画書・構成づくりで差をつける

ビジネスやコンテンツ制作において、企画の質が成果を大きく左右します。

ただし「ゼロから企画を立てる」ことに苦手意識を持つ人は多く、

時間をかけても思うようにまとまらないことがあります。

ChatGPTを活用すれば、その負担を大幅に減らし、論理的で一貫性のある企画を短時間で組み立てられるのです。

ここでは、具体的な流れと失敗しない工夫を解説します。

YouTubeやビジネス企画を組み立てる流れ

ChatGPTで企画を作るときは、まず大枠を提示することから始めます。

例えば「ChatGPT活用をテーマに初心者向けのYouTube企画を作成してください」と入力すると、

導入から結論までの流れを持った企画案が提示されます。

この時点で骨組みの8割は完成するため、人間側は肉付けやアレンジに集中できるのです。

さらに、ターゲット層を指定することで企画の方向性は一層明確になります。

「ビジネス初心者向け」「学生向け」「経営者向け」と条件を変えるだけで、

出力される構成はまったく異なるものになります。

つまり、ChatGPTは「発想の叩き台」を即座に提示してくれる存在なのです。

あとは、そのアウトプットをベースに、人間が修正・追加をして完成度を高めていく。

この流れを習慣化すれば、企画にかかる時間は半分以下に短縮されます。

ここでのポイントを整理すると次の通りです。

- 大枠を提示して叩き台を作る

- ターゲット指定で企画の方向性を定める

- AIを土台に人間が肉付けして完成度を上げる

ChatGPTを「構成の出発点」として使う発想が、効率化の第一歩です。

抽象的な指示が失敗を招く理由

多くの人がやりがちな失敗は「抽象的すぎる指示」を与えることです。

例えば「YouTubeの台本を書いて」とだけ伝えると、

表面的で実用性に乏しい文章しか生成されません。

これはAIに限らず、人間に対しても同じことが言えます。

「料理を作って」と曖昧に頼めば、具体的な完成品はイメージできません。

AIは特に指示が具体的であるほど力を発揮するため、抽象的な依頼は大きな機会損失になるのです。

この誤解が広まっている理由は「AIなら何でも自動で完璧にやってくれる」という期待です。

しかし実際は「適切な材料を渡さなければ質は担保されない」のが現実です。

ChatGPTを企画書づくりに使う際は、前提条件や制約をできるだけ具体化しましょう。

そうすることで、AIは一気に「頼れる相棒」に変わります。

整理すると、次のような注意点が浮かびます。

- 抽象的な依頼は凡庸な結果を招く

- 前提条件や制約を具体化することが重要

- AIは材料次第で真価を発揮する

指示の精度=成果の精度という視点を持つだけで、失敗は激減します。

ステップ分解で成果物の質を高める方法

企画の完成度をさらに高めるには、「ステップ分解」が不可欠です。

これは、一度にすべてを作らせるのではなく、段階的に依頼する方法です。

例えば「まず企画のテーマ案を3つ」「次に構成の骨組み」「最後に詳細台本」という順序です。

このように依頼を細分化することで、AIの出力は格段に洗練されます。

人間がカレーを作るときも「材料を切る→炒める→煮込む」という順序があるのと同じで、

AIにも「段階を踏む」作業をさせる必要があるのです。

また、各ステップごとにフィードバックを与えることも効果的です。

「この案は抽象的なので、もっと数値や事例を追加してください」などの修正依頼を重ねると、

最終的に人間を上回るほど完成度の高い成果物が出来上がります。

これは、AIを「使い切る」ための最も重要なテクニックです。

この内容を要約すると以下の通りです。

- 一度に全て作らせず段階的に依頼する

- 各ステップでフィードバックを重ねる

- 最終成果物の完成度が飛躍的に高まる

AIに「小さな成功体験」を積ませながら進めることで、人間以上のアウトプットを引き出せます。

AIに全部丸投げせず、ステップごとに確認して進める。それだけで企画の精度は驚くほど上がりますよ!

ChatGPT活用法③:アイデア発想を加速させる

新しい企画やコンテンツを生み出すときに一番つらいのは、

「アイデアが出てこない」状態に陥ることです。

人間は時間や思考の制約に縛られるため、どうしても発想が偏ったり、行き詰まったりします。

そこで役立つのがChatGPTです。

AIを壁打ち相手にすることで、自分一人では想像できないアイデアを次々と引き出せます。

思考の幅を広げるパートナーとしてのChatGPTは、発想の限界を一気に超えてくれる存在です。

壁打ち相手として使う発想展開術

アイデア出しをする際、ChatGPTを「壁打ち相手」として設定すると非常に効果的です。

たとえば「AからZまでのアルファベット順で、YouTube企画を提案して」と依頼すると、

一度に26個のアイデアが提示されます。

人間が数時間かけて考えるレベルの量を、わずか数秒で得られるのです。

さらに「この案をもっと具体的にして」と追加指示を与えると、

最初は大まかな発想だったものが、実践的な企画に変わっていきます。

このやり取りこそが、AIを壁打ち相手にする最大のメリットです。

考えをぶつけ、返ってきた答えを修正していくプロセスを繰り返すことで、

人間だけでは到達できなかった発想の領域にたどり着けます。

このパートを整理すると次の通りです。

- ChatGPTはアイデアの量産に強い

- 壁打ち相手として対話すると質が高まる

- 修正の往復で独自の企画に進化する

一人で悩む時間を「対話の時間」に変えることで、発想の壁は驚くほど低くなります。

60点を100点に改善させるリクエスト例

ChatGPTの面白い使い方として「回答に点数をつける」という方法があります。

「今の答えは60点。100点にするにはどう直す?」と伝えるだけで、

より具体的で実用的な改善案が提示されます。

AIは人間のように「妥協」や「粘り強さ」を持っていません。

そのため、こちらから追加の視点を求めることで、初めて深みが出てくるのです。

例えば「あなたの答えを専門家3人の立場から改善して」と依頼すれば、

視点の異なる3種類の改善案が得られます。

このように「改善を促す指示」を与えることで、60点の回答を100点に引き上げることができます。

つまりChatGPTは、最初の答えが完璧でなくても構わないのです。

大事なのは、やり取りを通して精度を上げていく姿勢です。

ここまでをまとめると次のようになります。

- AIは初回回答より改善リクエストで力を発揮する

- 「点数をつける」指示が改善を引き出す

- 複数の視点を与えることで回答が厚みを増す

AIは「磨き込むほど輝くダイヤの原石」という意識を持つと、発想力は一気に強化されます。

専門家視点を取り入れたアイデア強化

さらにアイデアの精度を高めたい場合は、「専門家の視点を模倣させる」使い方がおすすめです。

たとえば「マーケター・デザイナー・経営者の視点で順番に意見をください」と依頼すると、

1つのテーマに対して異なる立場からのアプローチが得られます。

これにより、片側だけに偏らない、バランスの取れた企画が完成するのです。

また「〇〇社の基準を超える品質で提案してください」と依頼すると、

AIはその企業水準を意識した高いクオリティの案を生成します。

人間が考えると時間がかかる「第三者視点の評価」を、即座に得られるのがChatGPTの強みです。

この発想法は、動画企画や広告戦略だけでなく、商品開発やサービス改善にも応用できます。

一人で抱え込むよりも、AIと一緒に多面的な視点を取り入れることで、

より説得力のあるアウトプットに仕上げられるのです。

このポイントを整理すると以下のようになります。

- 専門家の立場をAIに模倣させると視野が広がる

- 企業基準を超えるよう依頼すると質が向上する

- 多面的な評価で説得力ある企画が完成する

人間だけでは到達できない視点を、AIが一瞬で補ってくれるのは大きな強みです。

AIに「専門家の目線」を加えるだけで、アイデアの説得力は一気に高まります。人とAIのコラボが最強ですね!

ChatGPT活用法④:学習を効率化する使い方

新しい知識を学ぶとき、多くの人が「難しくて頭に入らない」と感じます。

専門用語や抽象的な説明が並ぶと、途中で諦めてしまう人も少なくありません。

そこでChatGPTを使えば、学習のハードルを一気に下げることができます。

「わかりやすさ」と「自分に合った学び方」を同時に実現できるのが最大の魅力です。

ここでは、学習効率を飛躍的に高める3つの具体的な方法を解説します。

会話形式で理解を深めるテクニック

難しい内容を一方的に説明されると、頭に入ってこないことが多いですよね。

ChatGPTでは「会話形式で説明してください」と依頼するだけで、

先生と生徒、先輩と後輩のような自然な対話に変換してくれます。

例えば「動画編集ソフトのカラーグレーディングを初心者と経験者の会話形式で説明して」と入力すれば、

専門的な知識も身近なやり取りとして理解できるのです。

会話形式のメリットは、相手が疑問を代弁してくれる点にあります。

自分がつまずきやすいポイントを質問役が投げかけてくれるため、

まるで個別指導を受けているような感覚で学べます。

これは英語学習やプログラミングの基礎理解などにも応用可能です。

要点を整理すると次の通りです。

- 「会話形式で」と指定すると理解しやすくなる

- 質問役が代弁してくれるため疑問が解消されやすい

- 個別指導のような臨場感を得られる

一人で黙々と学ぶよりも、対話を取り入れるだけで吸収率は大きく変わります。

難解な概念をステップ化して学ぶ

新しい分野を学ぶときにありがちなのは、説明が抽象的すぎて理解が追いつかないことです。

ChatGPTを活用すれば、「ステップバイステップで」「中学生でも理解できるように」と依頼できます。

これにより、難解な概念をシンプルな段階に分けて説明してもらえるのです。

例えば「YouTubeアルゴリズムを中学生向けにステップ形式で解説して」と依頼すると、

複雑な仕組みが分かりやすく順序立てて説明されます。

この方法は、数学・科学・歴史など幅広い分野で有効です。

一気に理解しようとするのではなく、階段を一段ずつ登る感覚で学べるのが特徴です。

また、各ステップごとに質問を投げれば、その都度補足説明を得られます。

これにより「置いていかれる感覚」がなくなり、学習へのモチベーションも維持できるのです。

まとめると次のようになります。

- 「ステップバイステップ」と依頼すると学びやすい

- 中学生レベルなど条件を指定すると理解度が上がる

- 分割学習でモチベーションを維持できる

学びを小さく分ける工夫が、理解を深める近道です。

家庭教師のように使えるQ&A応用法

ChatGPTは、質問と答えを繰り返すQ&A形式でも力を発揮します。

「今日学んだ内容をテストしてください」と依頼すると、理解度を測る問題を即座に出題してくれます。

まるで家庭教師に確認テストをしてもらう感覚です。

さらに「間違えた部分を詳しく解説してください」と追記すれば、弱点補強までサポートしてくれます。

このQ&A形式は、知識の定着に非常に効果的です。

学習は「インプット」だけでなく「アウトプット」で強化されるからです。

ChatGPTに質問されることで、自分の理解度を客観的に知ることができます。

また、得意分野を伸ばしつつ苦手分野を補強するバランスも自然と取れるようになります。

学びが一方通行で終わらない点が、Q&A応用法の最大の魅力です。

ここでのポイントを整理しましょう。

- 「テストして」と依頼すれば確認問題を作ってくれる

- 間違いを解説してもらえば弱点補強になる

- アウトプットで理解度が一気に深まる

まさに「AI家庭教師」としてのChatGPTを活用できる方法です。

勉強はインプットだけじゃなくてアウトプットが大事。ChatGPTを家庭教師にすれば効率は何倍にもなります!

ChatGPT活用法⑤:ビジネス効率を最大化する

働き方の効率を高めたい人にとって、ChatGPTは最強の補助ツールになります。

特に議事録や企画書といった業務文書は、正確さとスピードが求められるため、多くの人が負担を感じる部分です。

ここでAIを取り入れると、単純な作業を自動化できるだけでなく、

「より論理的で採用されやすいアウトプット」に昇華させることも可能になります。

以下では、議事録作成・企画書ブラッシュアップ・アウトプット改善という3つの観点から見ていきましょう。

議事録作成を数分で仕上げる方法

会議後の議事録作成は、多くの人が時間を取られる作業のひとつです。

録音データや文字起こしを読み直し、要点をまとめるには数時間かかることも珍しくありません。

しかしChatGPTに「参加者・課題・決定事項・アクション項目を整理してください」と依頼すれば、

数分で実用的な議事録が完成します。

さらに、会議の内容を「次回までに実行すべきタスク」として分解させることも可能です。

これにより、単なる記録ではなく「行動につながるドキュメント」として活用できます。

また、同じ会議内容を複数パターンでまとめてもらえば、

役員向けの要約版や現場メンバー向けの詳細版を一度に作成できるのも大きな利点です。

要点を整理すると次のようになります。

- 議事録はAIに任せれば数分で完成

- 次の行動タスクまで自動で抽出可能

- 目的別に複数パターンを生成できる

「議事録は退屈な作業」という常識を覆すのがChatGPTの力です。

企画書を客観視してブラッシュアップする

ビジネスの成否を分ける企画書も、ChatGPTで大きく変わります。

人が作った企画書は、どうしても「自分の視点の偏り」が入り込みがちです。

そこで「この企画書を経営者向けに、数値根拠を強調してブラッシュアップしてください」と依頼します。

すると、より説得力のある内容に変換され、

自分では気づかなかった矛盾や不足点を埋めてくれます。

また、ターゲットを変えて「現場メンバー向け」「投資家向け」と指定すれば、

相手に応じた複数バージョンの企画書が瞬時に手に入ります。

この客観性を取り入れることで、「採用される確率が高い企画書」に一気に進化するのです。

ここで押さえておきたいポイントは次の通りです。

- ChatGPTは第三者目線を与えてくれる

- 数値や根拠を加えることで説得力が増す

- ターゲットごとに企画書を調整できる

AIを「外部の審査員」として使うと、企画の完成度は格段に高まります。

採用率を上げるためのアウトプット改善

最後に重要なのが、アウトプットそのものの改善です。

人が提出する提案書や企画案は、数多くの競合案の中で審査されます。

ここで差をつけるには「わかりやすさ」と「具体性」が不可欠です。

ChatGPTに「もっと論理的に整理してください」「具体的なメリットを加えてください」と指示すれば、

誰が読んでも理解しやすい形に整えられます。

また「採用担当者の視点で再構成してください」と依頼するのも効果的です。

こうすることで、相手が求める基準に近い形に仕上がるのです。

さらに、自分の案を「良い点・改善点」の2軸で評価させれば、

自分では気づかなかった強みを伸ばし、弱点を補強することができます。

最終的に、提出するアウトプットは「自信を持って送り出せる完成形」へと変わります。

この内容をまとめると以下の通りです。

- ChatGPTは提案を「相手視点」で改善できる

- 論理性と具体性を加えると採用率が上がる

- 長所と短所を整理することで完成度が高まる

「どう伝えるか」をAIに補助させるだけで、採用されるアウトプットに一歩近づけます。

AIを「もう一人の審査員」として活用すれば、企画や提案は格段に通りやすくなります。小さな工夫が大きな成果に繋がりますよ!

ChatGPT活用法⑥:クリエイティブ業務で成果を伸ばす

クリエイティブの世界では、アイデアやセンスだけでなく「スピード」と「効率」も重要です。

従来はリサーチや素材準備に膨大な時間をかけていましたが、

ChatGPTを導入すれば制作フローを大きく短縮できます。

さらにAIを「客観的な評価者」として活用することで、

アウトプットの質を改善し、成果に直結させることも可能です。

ここでは、素材生成・デザイン改善・クリック率向上の3つの観点から実例を解説します。

素材生成で制作コストを削減する

デザインや動画制作では「素材探し」に多くの時間を割きがちです。

無料素材サイトを巡ったり、イラストを外注したりするのは大きなコストになります。

そこでChatGPTに「一本の木をモチーフにしたモックアップをPNGで生成してください」と依頼すると、

すぐに使えるベース素材が出力されます。

このように、AIで生成した素材を土台にすることで、作業の初速を一気に上げられるのです。

さらに「青のクリア素材を複数出してください」と指定すれば、

バリエーション豊かなデザインパーツを得られます。

従来なら数時間かかっていた準備作業が、わずか数分に短縮されるのは大きな価値です。

その時間を企画や編集など「本質的な部分」に回せるのが最大のメリットでしょう。

このパートを整理すると以下のようになります。

- 素材探しにかかる時間とコストを大幅に削減

- 依頼内容を具体化することで使える素材を生成可能

- 短縮した時間を企画や編集に回せる

AI素材は完成品ではなく「土台」として活用するのがコツです。

デザイン改善のフィードバックを活用する

自分で作ったデザインに客観的な意見をもらうのは簡単ではありません。

同僚や上司に見せても、専門外の人からは的確な指摘が得られないこともあります。

そこでChatGPTに「このサムネイルを分析して、印象と改善点を教えてください」と依頼すると、

配色・文字サイズ・視線誘導といった観点からフィードバックが返ってきます。

もちろんプロデザイナーの目には及びませんが、

第三者視点を即座に得られることは大きなメリットです。

また、複数案を比較して「よりクリックされやすいのはどちらか」と質問するのも有効です。

AIがロジックに基づいて理由を説明してくれるため、改善の方向性を明確にできます。

一人で試行錯誤するよりも、圧倒的に効率よく学習と改善を繰り返せるのです。

ここでの要点を整理します。

- AIはデザインを客観的に評価してくれる

- 改善点を論理的に示してくれるため修正がしやすい

- 複数案比較で最適な選択ができる

「一人で悩む時間」を「AIとの対話」に変えることで、成長スピードが加速します。

クリック率を向上させる実践事例

クリエイティブの最終目的は「成果を出すこと」です。

例えばYouTubeのサムネイルは、クリック率が高いかどうかで再生数が大きく変わります。

ChatGPTを活用してサムネイル案を複数生成し、分析と改善を繰り返すことで、

実際にクリック率を5%以上に伸ばした事例があります。

これは「良いデザイン」を目指すのではなく、

「クリックされるデザイン」をAIと共に探した結果です。

AIは論理的な要因を整理してくれるため、データドリブンな改善が可能になります。

さらに、短時間で多くの仮説検証を繰り返せるので、

人間が一人で試すよりも遥かに早いスピードで成果を得られるのです。

まさに「AIと人間の二人三脚」で、成果に直結するクリエイティブを生み出せます。

まとめると以下のポイントです。

- サムネイルなどの改善でクリック率を伸ばせる

- AIの分析はデータに基づくため改善方向が明確

- 短時間で多くの仮説検証が可能になる

成果を意識したクリエイティブ制作こそ、AI活用の真価が表れる分野です。

AIと一緒に作ったサムネイルがクリック率を超えてきたときは、本当に「相棒」だと感じました!

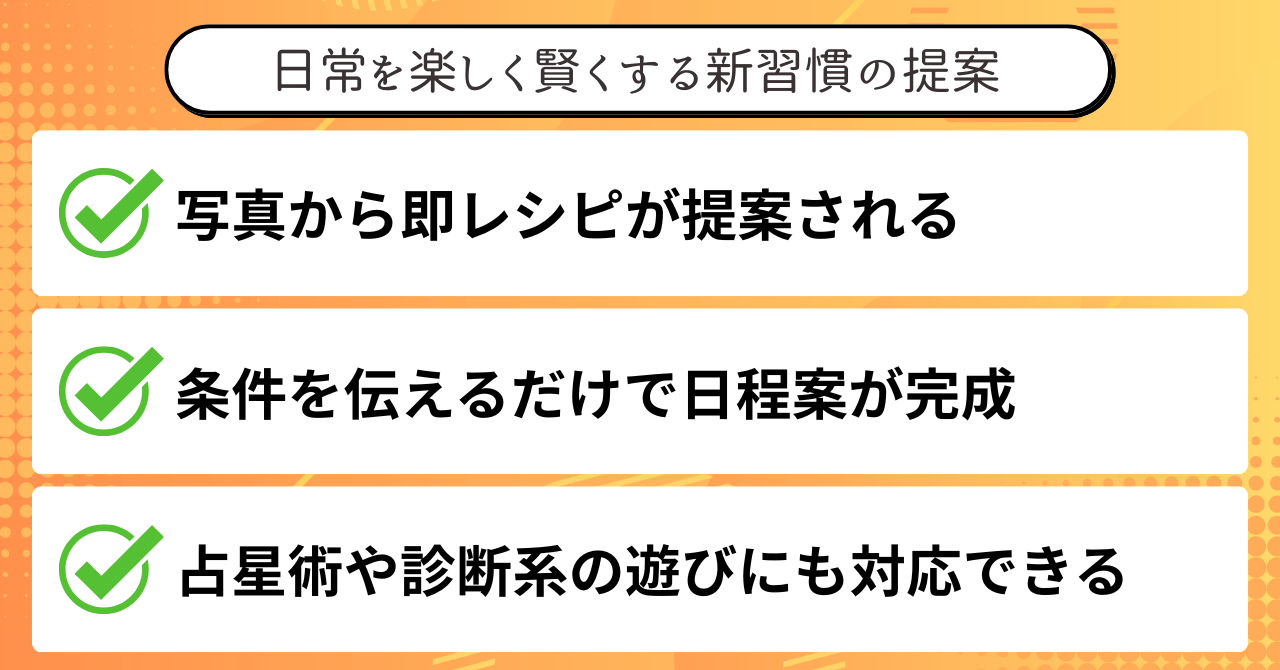

ChatGPT活用法⑦:日常生活に取り入れる方法

ChatGPTの活用はビジネスだけにとどまりません。

毎日の生活に取り入れることで、時間の節約や暮らしの質の向上につながります。

「AIは専門的な人だけのもの」と思っていた人も、

実際に日常シーンに使ってみると便利さを実感できるでしょう。

ここでは、レシピ提案・旅行プラン・趣味活用という3つの切り口から解説します。

冷蔵庫の中身からレシピを提案させる

自炊をするとき、一番悩むのは「今日何を作ろう?」という問題です。

冷蔵庫を開けても、思いつくのはいつも同じ料理になりがち。

そこでChatGPTに冷蔵庫の写真を見せて「この食材で作れるレシピを3つ提案してください」と依頼します。

AIは画像を解析し、食材を認識した上で複数の料理案を提示してくれます。

たとえば余っているキャベツと卵を使った中華風炒めや、

トマトとチーズを使った簡単グラタンなど、

普段思いつかない組み合わせが出てくるのが面白いところです。

これにより、食材を無駄にせず節約につながり、料理の幅も広がります。

一人暮らしの人にとっては、食材管理がしやすくなる効果も期待できます。

整理すると次の通りです。

- 冷蔵庫の写真から自動でレシピを提案

- 普段思いつかない組み合わせが出てくる

- 食材を無駄にせず節約につながる

毎日の「献立の悩み」をAIに外注できるのは大きなメリットです。

旅行プランを自動生成して効率化する

旅行を計画するとき、情報収集に時間がかかるのが難点です。

観光スポットや移動手段、宿泊先を調べるのは楽しい反面、労力も必要です。

ChatGPTを使えば、この作業を一瞬で効率化できます。

「大阪に2泊3日、予算5万円、グルメと観光のバランス重視」と入力すると、

条件に沿った旅行プランを日程表形式で提案してくれます。

モデルコースをベースに自分の好みに合わせて調整するだけで、

オリジナルの旅行計画が完成するのです。

もちろん全てが完璧というわけではありませんが、

情報の土台を作ってくれるだけでも大幅な時間短縮になります。

出発前の不安を減らし、旅行を楽しむ準備に集中できるのが大きな魅力です。

ポイントを整理すると以下の通りです。

- 条件を指定すれば自動でプランを生成

- 日程表形式で視覚的にわかりやすい

- 自分の好みに合わせて微調整ができる

旅の計画にかかる時間を短縮できるだけでなく、安心感も得られるのがAI活用のメリットです。

趣味や占星術など意外な活用シーン

日常生活では、実用だけでなく「遊び」にもChatGPTを使えます。

例えば「生年月日と出生時間を入力して、西洋占星術で1ヶ月の運勢を出して」と依頼すれば、

一般的な占いサイトよりも詳細で濃い情報が提示されます。

統計学をもとにした解釈なので、読み物として楽しむのに最適です。

また、趣味の領域でもChatGPTは頼れる存在です。

「ギター初心者向けにコード練習の1週間プランを作って」と依頼すれば、

効率的な練習メニューを提案してくれます。

料理・読書・映画鑑賞の記録を整理してもらうのも面白いでしょう。

つまりChatGPTは、生活の効率化にとどまらず「生活を豊かにする」役割も担えるのです。

この内容を整理すると以下のようになります。

- 占星術など遊びの要素にも活用可能

- 趣味の練習プランや学習計画を作れる

- 生活を効率化するだけでなく豊かさを提供

「便利さ」と「楽しさ」を両立できるのが、日常におけるAI活用の魅力です。

仕事だけじゃなくて、遊びや生活の中にもAIを取り入れると一気に世界が広がりますね!

ChatGPT活用を収益に変える思考法

ここまで紹介したChatGPTの活用法は、単なる便利さにとどまりません。

最終的には「どう収益につなげるか」という視点が重要です。

AIを正しく取り入れれば、副業・本業問わず成果を大きく伸ばすことが可能です。

AIを生活改善ツールから「収益を生み出す武器」に昇華させるために、3つの考え方を押さえておきましょう。

AI活用が副業・本業に与えるインパクト

まず理解しておきたいのは、AI活用が働き方そのものを変えるという点です。

会社員にとっては、議事録や資料作成の効率化が「時給換算のアップ」につながります。

本業での評価が上がれば、昇進や給与増加の可能性も広がるのです。

副業では、コンテンツ制作やSNS運用を短時間で行えるようになり、

限られた時間を「稼ぐ活動」に集中できます。

また、AIを活用するスキル自体が「商品価値」になります。

例えば「AIを使った記事制作代行」や「ChatGPTを活用した広告運用サポート」といったサービスは、既に市場で需要が高まっています。

つまりAIを学ぶことは、自分の働き方をアップデートするだけでなく、

収益を直接生み出すスキルにもなるのです。

要点を整理すると次のようになります。

- 会社員は業務効率化で評価と給与が上がる

- 副業では短時間で成果を出せる環境を作れる

- AIスキル自体が市場価値の高い商品になる

AIを取り入れることは「収益アップの第一歩」そのものだと理解しましょう。

スキルと熱量を組み合わせる重要性

収益化を目指す上で欠かせないのが「スキル」と「熱量」の両立です。

ChatGPTを使えば、誰でも一定のスキルを持てるようになります。

しかし、ただスキルがあるだけでは継続的な成果にはつながりません。

そこに「熱量=情熱や行動力」が加わって初めて、大きな結果を生みます。

例えばYouTube運営を考えたとき、台本や企画はChatGPTで効率化できますが、

実際に動画を撮影し、編集し、発信し続けるのは人間の熱量が必要です。

また、副業でブログやSNSを伸ばす場合も、

継続的に発信を重ねる「エネルギー」が成功と失敗を分けます。

AIは「加速装置」であり、主体性を持った人間にこそ真価を発揮します。

スキルだけで満足せず、熱量を掛け合わせる意識を持つことが大切です。

このパートのまとめは以下の通りです。

- AIはスキル獲得を容易にしてくれる

- 成果を出すには熱量=行動力が不可欠

- スキル×熱量で収益化の速度が加速する

AIは努力をゼロにするのではなく「努力を爆発的に効率化する」存在だと覚えておきましょう。

学びを体系化して成果につなげる方法

最後に重要なのは「学んだことをどう体系化するか」です。

AI活用は便利ですが、使い方を点で覚えているだけでは成果に直結しません。

体系化して自分の中で仕組みに落とし込むことが必要です。

例えば「目的を決める → タスクに分解する → ChatGPTに指示する → 出力を修正する」という流れを型にしてしまえば、

どんな業務や副業でも再現性高く使えるようになります。

さらに「学んだ内容を他人に教える」ことも体系化の一歩です。

自分の知識を整理し直し、他人に伝えられるレベルまで落とし込むと、

理解が深まり、成果につながるスピードも加速します。

このプロセスを繰り返すことで、AIを使った学びが資産化されていくのです。

この内容を整理すると以下のようになります。

- 点の知識ではなく流れとして体系化する

- 仕組み化すれば再現性の高い成果を得られる

- 他人に教えることで知識が資産になる

AI活用は一度きりの便利技ではなく「学びの仕組み」として組み込むことが重要です。

AIを武器にするには、使い方を体系化して「型」にするのが一番です。型があれば成果は必ず積み上がります!

あなたの常識が壊れる!思考を再構築する〝人生のOS〟

みかみさんのBrain「【パラダイムシフト】あなたの人生を変える9つの視点」では、資本主義の限界を超えて〝幸福に生きるための思考のアップデート〟を提供します。

- なぜ〝これだけ豊かな時代に〟鬱が増えているのか?

- 幸福とは何か? 思い込みを再定義するパラダイム転換

- AI時代に不可欠な「言葉の仕組み」とプロンプト思考の習得

- 人間の仕組みを理解することで、幸福と生産性を両立させる

- もう「努力=結果」の時代じゃない。学びの仕組みを見直せ

- 思考力の正体とは?アイデアが無限に出る脳の使い方を伝授

- すべては課題解決の構造を知ることから始まる

- 「資本主義のルール」を知らずにビジネスは絶対にうまくいかない

- 与える力(GIVE)が幸福も収入も人間関係も変える

- 誰でも再現可能!人生の再定義テンプレートを公開

- 2021年に実践した人生を変えた1日の裏側を初公開

みかみさんのXでは、現代の思考のズレを可視化し、人生のOSを書き換えるヒントが日々発信されています。

フォローしていない方は、ぜひこの機会にチェックしてください。

みかみさんのXはこちら。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。