Brainメディア運営部です!

今回は中国輸入Amazon物販のプロである、かわしまさん、こーいちさんの知見を元に記事を執筆させていただきます。

まずはお二人の紹介をさせていただきます。

今回の記事では、Amazon販売の現場で数多くの取引を経験してきた視点から、〝顧客対応の基本〟と〝クレーム対応の実例〟をわかりやすく整理してお届けします。

「問い合わせが来たらどう対応すればいいのか分からない」

「理不尽なクレームや返品要求にどう向き合えばいいのか不安」

そんな悩みを抱えている出品者の方は少なくありません。

Amazonでは、対応の境界線を明確に切り分けることが、負担を減らし顧客満足を高める近道です。

たとえば配送やギフト包装の問い合わせはAmazonカスタマーサポートに任せ、商品内容に関する質問は出品者が丁寧に答える。

このシンプルな線引きだけで、日々のやり取りが格段にスムーズになります。

また、問い合わせは必ずしもマイナスではなく、購入意欲の高さを示すサインでもあります。

「同じ質問が繰り返される=商品ページの改善点」と捉え、画像や動画を追加することで、将来の問い合わせを減らすことも可能です。

一方で、対応を誤れば低評価やクレームにつながり、売上に直結します。

Amazonではレビューの平均点が0.1違うだけで販売数に大きな差が生まれるほど、顧客評価の影響は深刻です。

だからこそ、問い合わせやクレームは「負担」ではなく「信頼を築くチャンス」として捉える必要があります。

そのためには即時対応、客観的な根拠の提示、そしてテンプレート化による効率化が欠かせません。

本記事では、出品者のリアルな声や活用できるテンプレートを交えながら解説していきます。

この記事を読み終えれば、Amazonでの顧客対応に迷うことなく、自信を持って顧客に向き合えるはずです。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。

目次

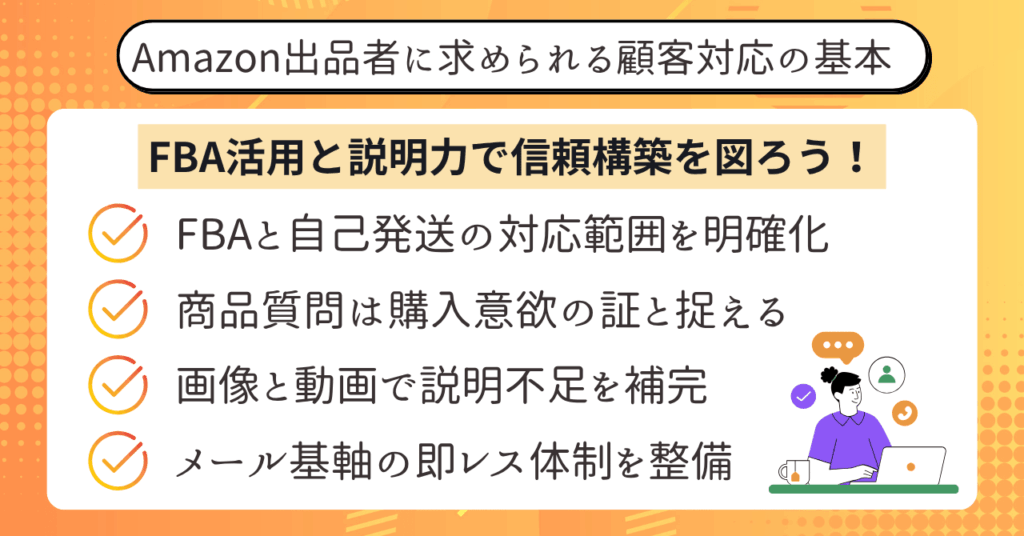

Amazon出品者に求められる顧客対応の基本

Amazonで販売を行ううえで、まず押さえたいのは〝対応範囲の線引き〟です。

境界線を誤ると、不要な負担を抱え、時間と労力を浪費してしまいます。

配送関連はAmazon、商品内容は出品者という原則を土台に、日々の対応を設計しましょう。

問い合わせは改善のヒントであり、同じ質問が続くなら商品ページの情報不足を示すサインです。

顧客対応はトラブル処理ではなく、信頼と売上を積み上げる仕事だと捉え直すことが重要です。

ここから、Amazon出品者が必ず押さえるべき基本を具体的に解説します。

FBAは配送・カスタマーサポートをAmazonが代行するサービス

Amazonの出荷方法は、大きく分けると「FBA(フルフィルメント by Amazon)」と「自己発送(FBM)」の2つです。

FBAでは配送・梱包・カスタマーサポートをAmazonが代行するため、出品者は商品に関する質問に集中できます。

「いつ届きますか?」「ギフト包装は可能ですか?」といった配送系の問い合わせはFBAであればAmazonが処理します。

自己発送では配送関連を含む一切の問い合わせを出品者が対応する必要があり、負担は大きくなります。

「追跡番号の共有」「置き配の可否」など細部まで自ら案内できる体制が不可欠です。

返品の送付先や返金方法などAmazonの裁量領域は、出品者側で断定できないケースがあります。

その場合は無理に断定せずAmazonカスタマーサポートへ誘導するのが最適解です。

FBAの活用で対応負荷の多くは軽減できますが、残る部分は出品者の運用設計と説明力が問われます。

要は「対応する領域」と「委ねる領域」を明確にし、チーム全体で同じ基準を共有することが肝要です。

切り分けの基準を可視化し、誰が対応しても同じ品質で案内できる仕組みにしておきましょう。

この話の内容を、少し整理しておきます。

- FBAは配送・カスタマーサポートをAmazonが代行する

- 自己発送は配送関連も含めて出品者がすべて対応する

- 返品・返金などAmazon裁量の事項はAmazonへ誘導する

- 商品仕様・適合などは出品者が責任を持って回答する

以上の切り分けを徹底することで、労力を抑えつつ〝期待通りの体験〟を一貫提供できます。

商品内容の質問を購入意欲のサインと捉える

商品に関する質問は、購入意欲の高さを示すシグナルです。

問い合わせてくる顧客は購入前提で比較検討していることが多く、対応の質と速さが成約率を左右します。

「この部品は自分の車に使えますか?」のような質問は購入直前の段階で、正確な回答がそのまま決め手になります。

返答が遅い、曖昧、といった応対は信頼を損ね、競合への流出リスクを高めます。

同じ質問が続くなら、商品説明や画像に不足があるサインと捉えましょう。

寸法・素材・適合条件などを画像に追記し、必要に応じて短い使用動画を用意すると、同種の質問は着実に減ります。

誠実で具体的な回答は、他の出品者との差別化となり、リピーター獲得にもつながります。

質問対応は「コスト」ではなく、売上を積み上げる投資という視点で設計してください。

回答はテンプレート化やユーザー辞書登録で標準化し、誰が対応しても同じ品質とスピードを出せる体制にします。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- 商品質問は購入意欲のサイン

- 同じ質問の反復はページ改善点の指標

- 回答のテンプレ化と辞書登録で品質を標準化し、対応速度と体験を両立させる

質問を起点にページと体制を磨けば、対応工数を抑えつつ顧客満足と売上の双方を高められます。

画像・動画で不足説明を補い、同じ質問を減らす工夫

商品ページの説明不足は、顧客からの質問やクレームを誘発する大きな要因です。

有効なのが画像や動画を用いた補足説明です。

寸法や使用イメージなどを視覚的に示せば、言葉だけでは伝わらない情報も直感的に理解できます。

例えば、車の部品なら寸法図を商品画像の1枚に組み込むことで、適合可否の問い合わせを大幅に減らせます。

組立や取り付け方法は短い動画で紹介するのが効果的です。

「手順が分からない」「本当に使えるのか不安」といった声を事前に防ぎ、安心感を与えることができます。

FAQや注意点を画像化して商品ページに掲載するのも有効で、顧客が自然に疑問を解消できる流れを作れます。

こうした工夫により、同じ質問が繰り返し届くことを防ぎ、サポート負荷を削減できます。

視覚的に丁寧なページは購入率アップにも直結し、顧客体験の質の向上や、レビューや評価にも良い影響を与えるでしょう。

まとめると、このパートで意識すべき点は次の通りです。

- 画像で寸法・仕様を明示し、問い合わせを未然に防ぐ

- 動画で使用や取り付けを示し、顧客の不安を軽減する

- FAQや注意事項を画像化し、自然な自己解決を促す

視覚情報を充実させることで、顧客もセラーも余計な負担を減らし、信頼性の高い販売環境を構築できます。

連絡方針|電話よりメールを基本にし、迅速な返信で信頼を得る

顧客対応で重要なのは、どの手段で、どのスピード感で応じるかをあらかじめ決めておくことです。

特にAmazon販売では電話を避け、メールを主軸にする方針をとりましょう。

電話は突発的で作業を中断させ、精神的な負担も大きくなりがちだからです。

一方、メール対応は履歴が残るため、社内での共有やトラブル時の検証に役立ちます。

複数担当者が関わる場合でも、記録を基に一貫性のある対応が可能です。

また、「お問い合わせはメールでお願いします」と事前に明記しておけば、顧客も安心して利用できます。

対応ルールを伝えること自体が信頼感につながるのです。

なお、返信の速さは顧客満足度や競合との差別化に直結します。

夜間に返信しただけで「迅速な対応に感謝します」と高評価を得た事例もあります。

Amazonではレビューが売上を左右するため、重要なポイントです。

もちろん、常にリアルタイム対応は困難です。

そこで自動返信で「◯時間以内に返信します」と伝えるだけでも安心感が生まれます。

さらに定型質問にはテンプレートを用意しておけば、正確さとスピードを両立できます。

メールを中心に据えることは効率化のためだけでなく、顧客の不安を減らし、安心して購入できる環境を提供する戦略なのです。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- 電話よりメールを基本にし、対応ルールを明文化する

- 返信の速さがレビューと再購入に影響する

- テンプレ・自動返信で即応し、誤解を防ぐ

顧客の声に素早く耳を傾ける姿勢そのものが、信頼として返ってきます。

FBAと自己発送の〝線引き〟を決める。

ページは画像・動画で補強する。

連絡はメール基軸で即レスを徹底する。

この3点を守るだけで、対応は驚くほど軽くなります!

ジモティーで無料で仕入れた商品を売却する「ジモティー転売」の手順7ステップと稼ぐコツ3選を解説。

物販初心者にとって示唆深い内容です。

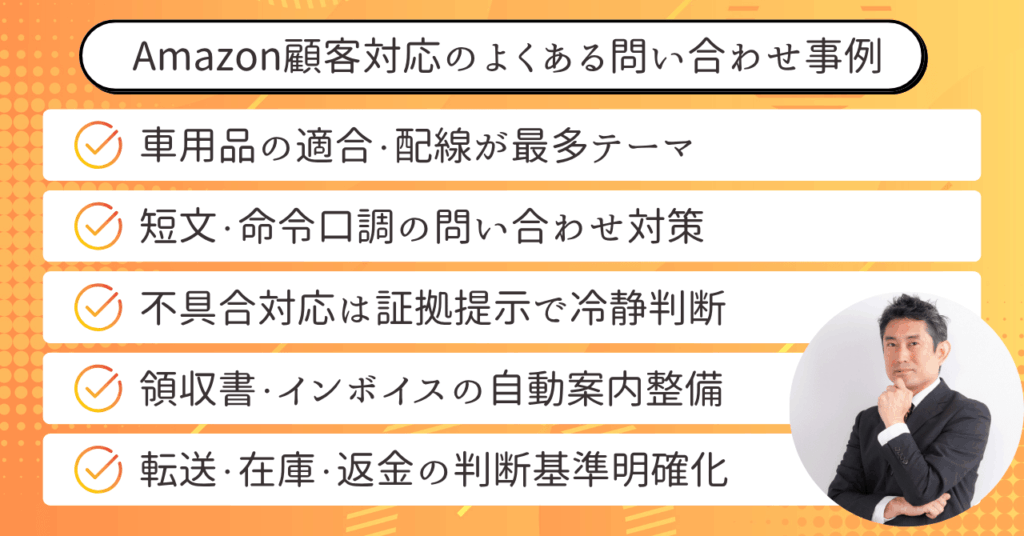

Amazon顧客対応のよくある問い合わせ事例

この章では、Amazonで頻出する問い合わせを具体例に沿って整理していきます。

特に車用品のカテゴリは質問の量と難度が高く、適切な初動が成約率とレビューに直結します。

重要なことは「見極め」と「標準化」です。

質問の意図を素早く把握し、再現性のある返答で迷いをなくします。

単発の神対応ではなく、誰が対応しても同じ品質を出すための型を知ることが大事です。

まずは問い合わせ数が特に多いテーマから、具体的な返し方の勘所を押さえていきましょう。

車用品で最も多い問い合わせは適合・配線確認

車用品では、購入前の最大の不安が適合可否と、配線に関することです。

代表的なのが〝自分の車に取り付けられますか〟という質問。

車種名や年式だけを示して回答を迫られるケースが多いのが実情です。

商品が〝汎用品〟である場合、寸法や端子規格の確認を依頼し、必要に応じて専門業者への相談を促すのが基本線です。

その際は、断定を避けつつも顧客が次に取るべき行動を明確に示す文面にします。

たとえば、適合の鍵が穴径・取付ピッチ・奥行きのサイズにあるなら、顧客にそれぞれの計測を依頼し、商品ページの数値と照合してもらいましょう。

配線の問い合わせは、色の表記違いがボトルネックになりがちです。

仕入れロットで配線色が変更される可能性があるため、ページ情報と現物の差異が起きやすい点をあらかじめ説明します。

顧客から色の不一致報告が来た場合は、まず現物・写真の提示を依頼し、極性や機能で突き合わせる手順に切り替えます。

つまり色名ではなく、ハイビーム/ロービーム/アースといった機能で対応関係を確認し直すのが安全です。

回答はテンプレ化しておき、〝色が異なる場合は機能で判定する〟という骨子を毎回同じ順序で案内すると誤解が減ります。

質問が短文・命令口調で届くことは珍しくありませんが、文面を丁寧語に整えてから返すだけで摩擦は大きく低減します。

実務では、適合確認に必要な情報(寸法・端子形状・極性)を定型の聞き取りフォームに落とし込み、欠落があれば自動的に聞き返す運用が有効です。

回答の最後には、商品ページの該当項目(寸法図・端子写真)を示し、顧客が自力で再確認できる導線を必ず添えます。

この一連の型により、適合・配線系の再質問やクレームは目に見えて減少し、サポートの負荷とコストを同時に下げられます。

ここまでの内容を、シンプルに整理すると次のようになります。

- 適合可否は寸法・端子・奥行きなど客観情報で判断し、断定は避けつつ次の行動を明示する

- 配線は色より機能で突き合わせ、写真提示→機能対応で再確認する手順をテンプレ化する

- 定型の聞き取りフォームとページ内の該当箇所を案内し、顧客が自力で再確認できる導線を付ける

- 丁寧語への整形と一定の書式で摩擦を減らし、再質問とクレームを予防する

適合・配線の対応を型に落とすことで、顧客は迷わず判断でき、セラーは安定した品質で素早く返答できるようになります。

短文や命令口調への対処はAI(ChatGPT)で丁寧文に変換

Amazonの問い合わせで意外に多いのが、主語や述語が欠けた短文や命令口調の文面です。

たとえば「型番教えて」「返品しろ」といった問い合わせは、悪意がなくても受け手が感情的になりやすい特徴があります。

そのままの感情で返信すると、誤解や対立を招き、問題が拡大する危険があります。

そこで有効なのが、ChatGPTなどのAIを利用して文面を整える方法です。

問い合わせ文をAIに入力し、刺激の少ない丁寧表現へ変換してもらうだけで、摩擦を大きく下げられます。

この手法は、担当者の精神的負担を軽くしながら、顧客には誠実で落ち着いた印象を与えます。

さらに、整えた返信例を蓄積すれば、定型パターンのテンプレート化が進み、次回からの初動が安定します。

なお、AIの出力は必ず目視確認し、事実関係・トーン・指示の明確さをチェックしてから送信しましょう。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- 短文・命令口調の問い合わせは感情的に受け取らず、まず落ち着いて状況を把握する

- AIで丁寧文へ変換し、摩擦を避けつつ要点を明確に伝える

- AI出力は必ず目視で整え、良例はテンプレ化して再利用する

短い一文でも表現を整え、解決に集中できる運用を標準化していきましょう。

不具合対応は画像・注文番号の提出依頼が基本

Amazon販売で避けられないのが、商品不具合に関する問い合わせです。

「点灯しない」「部品が足りない」といった内容が典型ですが、ここで大切なのは証拠を依頼して事実確認を行うことです。

具体的には、画像・動画・注文番号を必ず提出してもらい、そのうえで返品・交換・返金の可否を判断します。

これにより誤認や理不尽なクレームを回避し、正確に対応できます。

証拠を求めることは冷たい印象を与えるのではと不安になりますが、実際には「適切に解決するための手順」として顧客にも安心感を与えます。

不具合が事実であれば、迅速に対応すると同時に仕入れ業者や検品担当へのフィードバックを行い、再発防止につなげましょう。

一方で、証拠提出を求めた時点で連絡が途絶えることもあり、不当な要求を自然に排除できる利点もあります。

また、発生した不具合は商品ページに追記し、同じ問い合わせやクレームが繰り返されないように改善することが重要です。

まとめると、このパートで大切なのは次の3点です。

- 不具合報告には必ず画像・動画・注文番号を依頼する

- 事実確認後に迅速対応し、仕入れ側へフィードバックする

- ページ情報を更新し、再発防止とクレーム削減を図る

証拠提出を前提にすれば、冷静かつ一貫した対応が実現します。

領収書・インボイス対応と少額特例の説明

領収書やインボイスに関する問い合わせの対応も重要です。

特にインボイス制度開始以降は確認する顧客が増えました。

Amazonではインボイス登録済みであれば、購入履歴から自動ダウンロード可能です。

そのため「履歴から発行できます」と案内するのが最もスムーズです。

同じ説明を繰り返さないよう事前にテンプレートを用意しておきましょう。

また、少額特例についても押さえておきましょう。

1万円未満の取引ならインボイス保存が不要で、帳簿だけで仕入税額控除が可能となるものです。

この点を顧客に伝えるだけで不要な問い合わせが減ります。

このパートで押さえるべきポイントは次の3点です。

- インボイス登録を行い、購入履歴からの発行に対応する

- 案内テンプレートを用意して対応を標準化する

- 1万円未満は少額特例により帳簿保存のみで控除可能

正しい仕組みを整えておけば、領収書・インボイス対応は手間をかけず安定運用できます。

なお、少額特例について詳しくは、国税庁のサイトをご覧ください。

≫少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置の概要)の概要(国税庁)

転送依頼・在庫復活・30日超返金対応の判断

Amazonでは、日常的な問い合わせに加えて、ごくまれにですが、少し特殊なリクエストが寄せられることがあります。

代表的なのが「転送依頼」です。

顧客が引っ越し後に「新住所へ改めて配送してほしい」と求めてくるケースですが、これは出品者が無償で対応すべき範囲ではありません。

転送は新たな送料が発生するため、原則として顧客負担であることを明確に伝える必要があります。

「送料負担ならキャンセルします」と返答する顧客もいるため、ここは毅然とした姿勢が求められます。

次に「在庫復活に関する問い合わせ」ですが、これは購入意欲が高いサインです。

入荷予定がある場合は目安を伝え、予定がなければ「入荷未定」と明確に伝えて信頼につなげましょう。

また、30日を超える返金リクエストはAmazonの自動対応外となり、出品者の判断が必要になります。

この場合、内容を確認したうえで迅速に返金処理を行えば、悪い評価の防止や信頼関係の維持につながります。

特に高額商品でなければ「早めに返金対応する方が結果的に得策」と判断する出品者も多いです。

一方で、不当な要求が含まれる場合は、Amazonの返品ポリシーを提示して対応範囲を明示し、無理に応じないことも大切です。

まとめると、このパートで重要なのは次の3点です。

- 転送依頼は顧客負担であることを明示し、無償対応は避ける

- 在庫復活の問い合わせには予定を明確に伝える

- 30日超返金はセラー判断で早期解決し、評価リスクを減らす

特殊な問い合わせこそ、セラーの姿勢が色濃く表れます。

判断基準を明確に持つことで、顧客満足と自社の負担軽減を両立できます。

Amazonの返品ポリシーも事前に確認しておきましょう。

≫返品・交換の条件について(Amazonヘルプ&カスタマーサービス)

判断に迷う依頼ほど、自分の基準を明確にしておくことが大切です。

毅然と対応しつつ誠意を持てば、顧客の信頼はしっかり積み重なりますよ!

Amazonクレーム対応の基本戦略

Amazonで販売を続けていると、どんなに丁寧に準備していても必ず〝クレーム〟に直面する瞬間が訪れます。

このときの初動対応が、ストアの信頼を大きく左右します。

放置や後回しにしてしまえば、顧客の不満は一気に拡大し、最悪の場合はAmazonへの通報や改善報告書の提出にまで発展しかねません。

反対に、迅速で誠実な対応を行えば、クレームは信頼構築のきっかけにすら変わります。

本章では、Amazon出品者が実際に遭遇するクレームとその対応策を、具体的な事例と共に解説していきます。

クレームは即時対応が原則:放置は厳禁

クレーム対応の最も重要なポイントは、〝即時対応〟です。

Amazonは顧客保護の姿勢が非常に強く、購入者からの報告が先に入ると、出品者に対して改善報告やペナルティが科される場合があります。

「放置しても大丈夫だろう」という判断は絶対に避けなければなりません。

特に24時間以内の返信はAmazonが推奨している基準でもあり、このスピード感を保つことで顧客の不満を抑えやすくなります。

返信が遅れるほど相手の感情は悪化し、冷静な対話が難しくなるのも事実です。

クレームを受けたとき、まずは顧客の言い分を受け止めることが肝心です。

たとえ理不尽な要求であっても、感情的にならずご不便をおかけして申し訳ございませんと受け止めの一言を入れることで、相手の怒りは大きく和らぎます。

その後、具体的な解決策へとスムーズに誘導していくことができます。

また、出品者が直接対応できない領域についてはAmazonカスタマーサポートに誘導するのも有効です。

返金方法や返品先住所など、出品者側では権限のない事項は、下手に答えると責任を負わされる可能性もあります。

明確にAmazonが対応窓口であると伝えることで、リスクを回避しながら顧客の不安も払拭できます。

ここまでの内容を整理すると次のようになります。

- クレーム対応は即時が鉄則で、放置は絶対にNG

- 24時間以内の返信を徹底することで信頼を守れる

- 感情的にならず受け止めの言葉を添えることが重要

- 対応範囲外の質問はAmazonサポートに誘導する

クレームは避けられないものですが、正しく対応することで〝信頼を高める機会〟にもなります。

よくある不具合例と配線逆パターンへの対応

Amazon出品者に寄せられるクレームの中で特に多いのが「商品が正常に動作しない」という内容です。

例えばLEDライトや電装パーツでは、点灯しない・光が弱いといったトラブルがありがちです。

これは必ずしも商品の欠陥とは限らず、配線の接続方法や車種ごとの仕様差が原因になっているケースも少なくありません。

特に多いのが「配線逆パターン」です。

本来はロービーム用とされる線が、製造ロットによってはハイビーム側として機能してしまうケースがあり、接続を逆にするだけで正常に点灯することもあります。

このような事例は出品者が不良品と判断してしまう前に、原因を切り分けて案内することが大切です。

対応の流れとしては以下が有効です。

- 不具合報告を受けたらまずは症状を具体的に確認(点灯しないのか、暗いのか)

- 画像や動画を依頼し、顧客側の接続状況を把握

- 配線逆パターンの可能性を案内し、試してもらう

- それでも解決しない場合は返品・返金対応へ移行

こうしたフローを整備しておくことで、「初動で解決」できる割合が増え、無駄な返品コストや低評価を回避できます。

また、同じクレームが繰り返される場合は商品ページに注意書きを追記して予防策を講じるのも効果的です。

説明書の同梱でトラブルを未然に防ぐ

クレームの多くは、実は事前の情報不足によって発生しています。

Amazonでは購入者が商品説明を細かく読まないケースも多く、結果として「仕様と違う」「取付方法が分からない」といった不満につながります。

このような事態を防ぐには、紙の説明書を同梱するなど、商品説明が目に付く機会を増やすことが効果的です。

さらに、説明書や動画には「よくある質問(FAQ)」を盛り込むと、同じ問い合わせを減らす効果があります。

「配線の色が異なる場合の対処法」や「適合確認の流れ」を事前に案内すれば、顧客対応の負担を軽減できます。

最後に、商品ページ内の画像にも「取付は専門業者へ依頼してください」などの注意事項を差し込むことで、文章を読まない購入者にも伝わりやすくなります。

一度、ここまでの重要なポイントを整理してみましょう。

- 紙の説明書を同梱することで、商品説明が目に付く機会を増やせる

- FAQや注意事項を盛り込むと、同じ問い合わせの繰り返しを防止できる

- 商品画像に注意文を挿入すると、説明を読まない購入者にも届きやすい

つまり、情報提供の機会を増やすことは、トラブルの予防だけでなく、顧客満足度を高めるための有効な仕組みになるのです。

付属品不足は詳細検品で防止し、24時間以内に対応

Amazon販売におけるクレームの中でも、意外に多いのが「付属品が足りない」という指摘です。

ボルトやケーブルなど小さな部品は検品工程で見落とされやすく、結果的に顧客からの不満や低評価につながってしまいます。

このリスクを減らすためには、詳細検品の仕組み化が欠かせません。

通常の簡易検品では「外観チェック」が中心になりがちですが、部品点数の多い商品ではそれだけでは不十分です。

数量の確認や動作チェックを含めた詳細検品を行うことで、欠品や初期不良を未然に防ぐことができます。

また、検品作業を外部の代行業者に任せる場合は、事前に検品基準を明文化して依頼することが重要です。

仮に顧客から「部品が入っていない」と指摘があった場合でも、24時間以内に返信することが信頼維持の基本です。

初動対応で「確認のため注文番号と写真を送ってください」と依頼し、状況を把握した上で返金または交換対応を迅速に判断する必要があります。

返信が遅れると出品者の評価に直接影響が出ます。

スピードと誠実さを意識した対応が、最終的にショップ全体の評価やリピート率を守ることにつながります。

特に意識したいポイントは次の通りです。

- 付属品不足は「見落としやすいクレーム」であり、事前の詳細検品が必須

- 検品代行業者に依頼する場合は、基準を明確に伝えて再発を防ぐ

- 問い合わせが来た際は24時間以内に初動対応を行うことで信頼を守る

- 写真や注文番号を確認してから、返金や交換を的確に判断する

つまり、付属品不足の防止は「事前の検品精度」と「初動の迅速さ」の両輪によって成り立つのです。

誠実に対応していると、どんな小さな不具合でも信頼に変わって返ってきますよ!

完全在宅で仕事ができて、スキマ時間を有効活用できる「メルカリ物販」について徹底解説。

育児から手を離せない主婦でも無理なく始められます。

モンスター購入者への毅然とした対応

Amazonでの販売活動では、時にモンスター購入者と呼ばれる存在に直面することがあります。

彼らは一般的な購入者とは異なり、常識を超えた要求や過剰なクレームを突きつけてくるのが特徴です。

「使用後の商品を返品したい」「本来出品者が負うべきでない責任を押し付ける」といった行動が代表的です。

こうしたケースでは、ただ顧客に迎合してしまうと不要なコストや評価低下を招きかねません。

そこで重要になるのは、感情に流されず、冷静かつ毅然とした対応をとる姿勢です。

モンスター購入者に翻弄されるのではなく、明確なルールやポリシーに基づき対応することで、健全なビジネス運営を守ることができます。

この章では、実際に起こり得る典型的な事例を整理し、どのように対応すべきかを具体的に解説していきます。

過剰請求や不当返品など典型的な事例

モンスター購入者が起こしやすい行動の一つが、過剰な請求です。

たとえば「購入した靴を履いたら靴下が汚れたからクリーニング代を払え」「コスチュームを使った後に返品したい」といった要求は、明らかに不当な請求にあたります。

これらは購入者側の使用環境や都合によるものであり、出品者が本来負うべき責任ではありません。

もう一つ典型的なのが不当返品です。

商品を一度使用した後に「未使用のまま返品」と偽って送り返してくるケースや、別の商品を入れて返送してくるケースも存在します。

このような返品は、出品者が受け入れることでコスト負担が大きくなるため、毅然とした対応が求められます。

さらに、理不尽なクレームの中には「新品で売っている証拠を出せ」といった、証明が困難な要求をしてくる購入者もいます。

これは出品者に不可能な要求であるため、対応可能な範囲を明示し、それ以上は応じない姿勢を持つことが必要です。

特に意識したいポイントは次の通りです。

- クリーニング代や使用後返品などは典型的な過剰請求である

- 不当返品は受け入れるとコスト増につながるため毅然と対応する

- 証明不可能な要求には「対応範囲の明示」で線を引くことが重要

つまり、過剰請求や不当返品への対応は、感情を抑えつつ毅然と線を引く姿勢がカギとなります。

着払い返品は受取拒否と正規ルート案内で回避

Amazon販売で時折発生するのが、購入者が勝手に着払いで返品を送りつけてくるケースです。

一見すると返品対応をした方が早いように思えますが、着払いで受け取ってしまうと送料が高額になりセラー負担が膨らむリスクがあります。

特に大型商品の場合は、返金額よりも送料の方が高くなることもあるため注意が必要です。

このようなケースでは、まず受取拒否を徹底しましょう。

購入者に対しては、Amazon公式の返品手続きから依頼するよう案内することが大切です。

これにより、セラー側で送料を負担することなく、Amazonの返品ポリシーに沿った対応が可能になります。

対応時には「直接の返送は受け取れません」「必ずAmazonの返品リクエストから手続きしてください」と明確に伝えることが重要です。

あいまいな返答をしてしまうと、購入者が再び同じ行動をとる可能性があります。

一度経験しておけば、2回目以降は冷静に対応できます。

初めての時に慌てて受け取ってしまうと、余計なコストと時間を浪費することになるため要注意です。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- 着払い返品はセラーの大きなコスト負担につながるため受取拒否が基本

- 購入者にはAmazon公式の返品手続きを必ず案内する

- 初動で毅然と対応することで、同じトラブルの再発を防げる

つまり、着払い返品への対応は「受け取らない勇気」と「正規ルート案内」がすべての鍵を握ります。

長期使用後の返金要求や原産国クレームの対応方針

Amazon販売では、まれに購入から数か月〜1年以上経過してから返金を求められるケースがあります。

「長期間使ったが壊れたから返金してほしい」という要求は、通常の返品ポリシーを大きく超えており、出品者にとって不当な請求にあたります。

こうした場合は、まず落ち着いてAmazonの規定を根拠に案内し、それ以上の対応はできないことを明示することが必要です。

もう一つの典型的な事例が原産国に関するクレームです。

「日本ブランドと記載されているのに実際は中国製だった」といった不満が挙げられます。

これはブランド表記と製造国が混同されやすい部分ですが、誤解を避けるためには商品ページに明確な記載を追加しておくのが最も効果的です。

実際の対応としては、まず顧客に丁寧な説明を行い、それでも納得されない場合には最終的に返金処理を検討する必要があります。

ただし、全ての要求に応じるのではなく、事実に基づく範囲で誠実に対応する姿勢が求められます。

特に注意したいのは、強く食い下がる顧客に対して出品者が感情的になってしまうことです。

冷静に、かつ一貫した対応を続けることが、結果的に評価の低下を防ぐ最善策となります。

一度、ここまでの重要なポイントをまとめてみましょう。

- 長期使用後の返金要求はAmazon規定を根拠に毅然と断る

- 原産国に関するクレームは商品ページに明記して予防する

- どうしても解決しない場合は返金も選択肢だが、事実に基づいた範囲で対応する

- 感情的にならず冷静で一貫した姿勢を貫くことが信頼維持につながる

つまり、長期使用後の返金や原産国クレームには、「規定を根拠にした冷静な対応」が最も有効なのです。

Amazon公式ポリシーを提示し、客観的に解決する

モンスター購入者への応対で有効なのが、Amazon公式ポリシーに基づく客観的な説明へ切り替えることです。

第三者基準を示すことで、出品者個人の主観ではなく共通ルールに沿った判断であると伝えられます。

まずは購入者の主張を受け止め、事実関係を簡潔に整理します。

そのうえで、該当するポリシーと適用条件を明示し、具体的な手順を案内します。

重要なのは〝断る〟のではなく「規定に沿った手続きを示す」姿勢です。

返金方法や返品期限などは定型文でまとめておくと、やり取りがスムーズになります。

また、やり取りは必ずメールやメッセージで残すようにし、誤解を防ぎます。

さらに、商品ページや店舗情報ページに「当店の対応はAmazonポリシーに準拠」と明記しておけば、事前に期待値を調整できます。

特に意識したいポイントは次の通りです。

- 主観ではなく公式ポリシーに基づき説明することで感情対立を防げる

- 該当ポリシー・手順・必要情報を定型で提示する

- 記録を残し、商品・店舗ページにも準拠方針を明記する

つまり、客観基準に沿った案内へ切り替えることが、購入者にもセラーにも最も公平で納得感のある解決につながるのです。

感情で押し合うより、公式ポリシーに沿って淡々と案内するのが一番です。

根拠と手順を示せば、多くのトラブルは静かに収まりますよ!

顧客対応を効率化する運用体制と仕組みづくり

Amazon販売を継続的に伸ばしていくためには、単発の顧客対応だけではなく、仕組みとしての運用体制を整えることが不可欠です。

その場の判断だけで対応していると、同じような問い合わせでも対応に差が出てしまうことがあります。

そこで重要なのが、誰が対応しても同じ水準を保てる仕組みをつくることです。

本章では、対応ルールの整備からAIやテンプレートの活用、さらには外部パートナーへのフィードバックまで、効率的な顧客対応を実現するための方法を解説します。

対応ルールを明確化し、ブレのない顧客対応を実現する

顧客対応を効率化する第一歩は、ルールを明確化することです。

担当者ごとに対応方針が異なると、購入者は不公平さを感じたり、不信感を持つことにつながります。

そのため、返品・返金・クレーム対応の範囲や基準をあらかじめ定めておき、従業員や外部スタッフとも共有することが大切です。

また、よくある問い合わせに対しては、「どの条件なら返品可か」「返金はどの方法で行うか」といった判断基準を細かく決めておくと迷いが減ります。

これにより、担当者ごとの判断ブレを防ぎ、迅速かつ一貫した対応が可能になります。

さらに、対応フローをマニュアル化しておくことも効果的です。

問い合わせを受けた際の手順や、必要に応じて依頼すべき情報(注文番号・写真など)を文書化しておけば、新人スタッフでもすぐに実務を進められます。

一度、ここまでの重要なポイントを整理してみましょう。

- 返品・返金・クレーム対応のルールを明確にしておく

- 判断基準を定めることで対応のブレを防ぐ

- 対応フローをマニュアル化し、誰でも即戦力になれる体制を整える

つまり、対応ルールの整備は安定した顧客対応を実現する基盤となり、信頼を積み上げるための第一歩なのです。

ユーザー辞書・テンプレート登録で即時返信を可能にする

Amazon販売では、問い合わせ対応のスピードが顧客満足度に直結します。

しかし、一から文章を作成していては時間がかかり、対応が遅れてしまいます。

そのために有効なのが、ユーザー辞書やテンプレート登録を活用した即時返信の仕組みです。

スマートフォンやPCに定型文をあらかじめ登録しておけば、短いキーワードを入力するだけで長文が自動的に展開されます。

例えば「返金」と入力すれば、返金に関する丁寧な定型文が即座に表示されるようにしておく、といった使い方です。

また、Amazonセラーセントラルの返信画面には、よく使う定型文をテンプレートとして保存できる機能があります。

配送に関する案内や領収書対応など、頻出する質問にはテンプレートを活用することで、スピーディーかつ一貫した回答が可能になります。

特に複数人で顧客対応を分担している場合は、テンプレートを共通化しておくと効果的です。

誰が返信しても同じ文面で回答できるため、購入者に安心感を与えられます。

このパートで押さえておきたいポイントは次の3つです。

- ユーザー辞書を使えば、短い入力で丁寧な定型文を即時展開できる

- セラーセントラルのテンプレート登録は頻出質問への対応効率を高める

- チームで共通テンプレートを使うことで、対応品質を一定に保てる

つまり、ユーザー辞書とテンプレートを活用することで、顧客対応を「早く」「正確に」「誰でも同じ品質で」実現できるのです。

AIを活用して感情に左右されない対応を徹底する

顧客対応で最も難しいのは、感情に流されず冷静さを保つことです。

理不尽なクレームや短文で失礼な問い合わせが届くと、つい苛立ってしまう出品者も少なくありません。

そんなときに役立つのが、AIを活用した応答支援です。

例えば、顧客から届いた問い合わせ文をAIに入力し、「丁寧で穏やかな返答に変換してほしい」と依頼するだけで、すぐに適切な文面を生成できます。

これにより、感情的な対応を避け、相手を刺激しない柔らかいトーンで返信できます。

AIは一度に複数の返信案を出すこともできるため、その中から最も適切なものを選んで返信すれば効率的です。

さらに、過去の問い合わせ履歴をもとに自動で回答を提案する仕組みを導入すれば、反応速度も大幅に改善できます。

ただし、AIの文章をそのままコピーするのではなく、必ず最終チェックを行うことが重要です。

一度ここまでの重要なポイントをまとめましょう。

- AIを利用すれば、感情的な対応を避けて冷静な文章を生成できる

- 複数案から選択することで、より適切な表現で返信可能になる

- 最終チェックは必ず人間が行い、責任ある対応を徹底する

つまり、AIは顧客対応における「感情のフィルター」として活用でき、セラーの精神的負担を大きく軽減してくれるのです。

仕入れ代行業者へのフィードバックで再発防止を図る

顧客対応を効率化するうえで欠かせないのが、仕入れ代行業者へのフィードバックです。

顧客から届いたクレームや不具合情報を現場に伝えなければ、同じトラブルが繰り返されてしまいます。

例えば「付属品不足」「配線ミス」「初期不良」といった内容は、購入者への対応だけで終わらせず、代行業者に共有して再発防止につなげることが重要です。

ここで大切なのは、具体的な証拠(写真・動画・注文番号など)を添えて依頼することです。

また、定期的に「品質チェックリスト」を更新し、検品基準を強化することでトラブル発生率を減らせます。

代行業者との信頼関係を構築できれば、品質改善のスピードも格段に上がります。

さらに、顧客対応の履歴を社内で共有し、「どのような不具合が繰り返し発生しているのか」を見える化しておくことも効果的です。

一度、ここでの重要なポイントをまとめましょう。

- 顧客からのクレームを必ず代行業者へフィードバックする

- 証拠データを添えて伝えることで改善依頼が通りやすくなる

- 品質チェックリストを更新し、検品基準を強化する

顧客対応は「その場しのぎ」で終えるのではなく、仕入れや検品の段階にまで改善を広げることで、長期的な効率化につながるのです。

不具合はその場で解決して終わりではなく、仕入れ段階まで改善を広げることが本当の効率化につながりますよ!

長期的な顧客との関係構築を前提に、有益な情報を継続発信する手法を解説。

顧客維持重視のビジネス設計を学ぶ上で役立ちます。

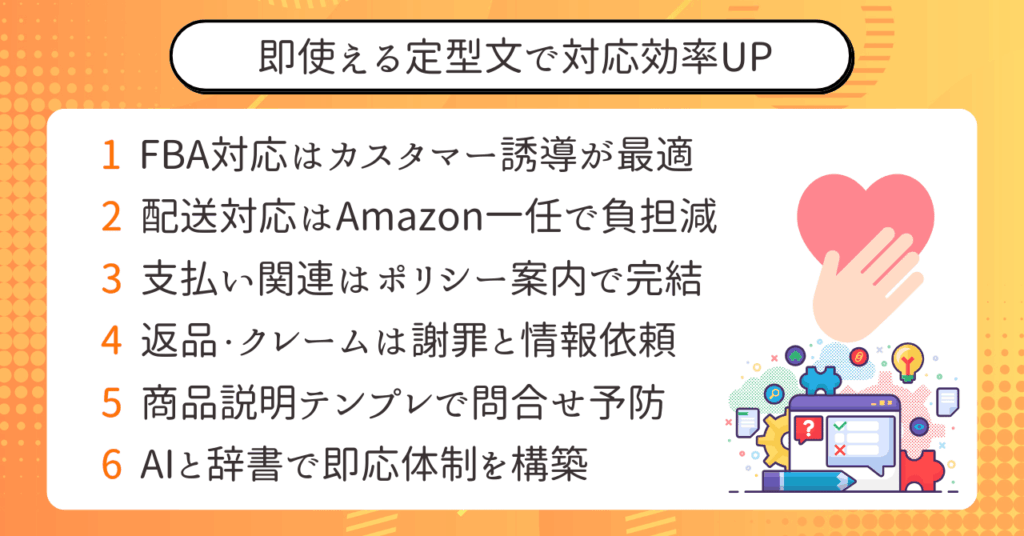

実際に使える顧客対応テンプレ集(コピペOK)

日々の顧客対応では、スピードと正確さの両立が求められます。

しかし、その場で文章を考えていると時間がかかり、誤解を招く表現になってしまうこともあります。

そこで役立つのが、すぐに使える顧客対応テンプレートです。

状況ごとに定型文を準備しておけば、迷わず対応できるだけでなく、誰が対応しても一貫性を保てます。

この章では、Amazon出品者が日常的に直面する問い合わせを想定し、そのままコピペで使えるテンプレを紹介します。

Amazonカスタマーサポート誘導テンプレ

FBAを利用している出品者にとって、配送や返品などの顧客対応はAmazonカスタマーサポートに委託されているという点を、あらかじめ明確にしておくことが重要です。

購入者からすると「出品者に直接聞いた方が早い」と考えるケースも多いため、問い合わせが届くこと自体は避けられません。

しかし、その際に出品者側で細かく対応しようとすると時間がかかるだけでなく、誤解やトラブルの原因になることがあります。

そこで役立つのが、あらかじめ準備しておける誘導用の定型文です。

このテンプレートを活用すれば、購入者をスムーズに公式窓口へ案内できるため、負担を軽減しつつ、顧客にとっても迅速な解決につながります。

また、文面に「チャットサポート」「電話でのサポートが可能」と具体的に記載しておくと、購入者が安心して問い合わせを進められる点もメリットです。

このように、単に「Amazonへ問い合わせてください」と伝えるよりも、購入者に寄り添った表現で案内することがリピート購入や信頼につながります。

以下はそのまま利用できる誘導用テンプレートです。

[BUYER_NAME]様 このたびはお問い合わせいただき、誠にありがとうございます。 弊社は販売・発送・返品対応等をAmazonに委託しております。 つきましては大変お手数をおかけいたしますが、 本件はAmazonカスタマーサービスへお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。 ▼カスタマーサービスへのご連絡方法 チャットサポートおよびAmazonからの電話サポートが可能です。 何卒よろしくお願い申し上げます。 (店舗名)

一度、ここでの要点を整理しておきましょう。

- FBA利用時は配送や返品対応はAmazonが担当

- 購入者を公式窓口に誘導することでトラブルを回避できる

- チャットや電話の具体的案内を添えると顧客の安心感が増す

- 寄り添った定型文を使うことで信頼やリピートにつながる

つまり、購入者を迷わせずに公式窓口へ案内することが、出品者にとっても顧客にとっても最適な対応なのです。

配送関連の問い合わせテンプレ

Amazonで商品を販売していると、最も多い問い合わせの一つが配送に関する質問です。

「いつ届きますか?」「ギフト包装は可能ですか?」など、購入者からすれば当たり前の疑問ですが、FBAを利用している場合はすべてAmazonの物流システムに委託されているため、出品者側で回答できないケースが大半です。

そこで活用したいのが、配送関連の定型文テンプレートです。

このテンプレートを利用すれば、迅速にAmazonカスタマーサービスへ案内でき、同時に購入者への安心感を提供できます。

重要なのは「Amazonが責任を持って対応している」ことを明確に伝える点です。

以下はそのまま利用できる配送関連の返信テンプレートです。

[BUYER_NAME]様 このたびはお問い合わせいただきありがとうございます。 本商品は現在Amazon倉庫にて保管されており、配送業務はAmazonに委託しております。 そのため大変恐れ入りますが、配送状況や詳細につきましては Amazonカスタマーサービスへご連絡いただけますようお願い申し上げます。 ▼お問い合わせフォーム チャットサポート及び電話での対応が可能です。 何卒よろしくお願い申し上げます。 (店舗名)

一度、ここでの要点を整理しましょう。

- 配送関連の問い合わせはFBA利用時はAmazonが担当することを明確に伝える

- 出品者が直接対応すると誤解やトラブルにつながる

- 定型文テンプレを用意すれば即座に公式サポートへ誘導できる

つまり、配送関連の問い合わせは「セラーが抱え込まずAmazonへスムーズに誘導する」ことが最も効果的な対応なのです。

支払い・返金対応のテンプレ

購入者から寄せられる問い合わせの中には、支払い方法や返金処理に関するものも多く含まれます。

「返金はどのようにされますか?」「Amazonギフト券での支払をしたけれど返金はどうなりますか?」といった質問は、出品者側が判断できない領域です。

返金処理の仕組みや入金タイミングはAmazonのシステムで自動処理されるため、介入することはできません。

そのため、この種の問い合わせが来た場合には、Amazon公式の返金ポリシーを案内するテンプレを活用するのが最も効率的です。

明確なルールを提示することで、購入者の不安を解消しやすくなります。

以下は実際に使える支払い・返金対応の返信テンプレートです。

[BUYER_NAME]様 このたびはお問い合わせいただき誠にありがとうございます。 支払い方法や返金の処理につきましては、Amazonシステムにて自動的に行われます。 弊社側では直接ご案内ができかねますため、 恐れ入りますがAmazonカスタマーサービスへお問い合わせいただけますようお願い申し上げます。 ▼カスタマーサービスお問い合わせ先 Amazonの返金ポリシーに基づき、迅速に処理されますのでご安心ください。 何卒よろしくお願い申し上げます。 (店舗名)

特に意識したいポイントは次の通りです。

- 返金処理はAmazonシステムで自動対応されるため出品者は介入できないことを明確に伝える

- 公式ポリシーを提示することで購入者の不安を解消できる

- 定型文を使えば迅速かつ一貫した回答が可能になる

つまり、支払い・返金に関する問い合わせは「出品者が答える領域ではない」と割り切り、公式ポリシーを根拠に案内するのが最適解です。

返品・クレーム対応のテンプレ

Amazon販売では、避けて通れないのが返品やクレームに関する問い合わせです。

「届いた商品が不良だった」「説明と違う」「部品が足りない」など、顧客からの不満が直接届くこともあります。

ここで大切なのは、冷静かつ迅速に返信することです。

放置するとAmazonへ通報され、改善報告書の提出を求められるなど、セラーにとって大きなリスクとなります。

そのため、返品やクレーム対応では、購入者の感情を逆なでしない丁寧な定型文を用意しておくことが効果的です。

以下に実際に使えるテンプレートを示します。

[BUYER_NAME]様 このたびは商品に不具合があったとのことで、ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。 迅速に確認させていただくため、 お手数ですが以下の情報をご提供いただけますでしょうか。 ・ご注文番号 ・不具合箇所が分かる写真または動画 いただいた情報をもとに、Amazonの返品ポリシーに沿って対応させていただきます。 ご不便をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。 (店舗名)

一度ここで押さえておきたいポイントを整理しましょう。

- 返品・クレームは放置せず即時対応が必須

- 感情的にならないよう丁寧な定型文で対応する

- 注文番号や写真を依頼し、根拠を持って処理を進める

つまり、返品やクレームの問い合わせは、「誠実な謝罪」と「必要情報の確認」を両立させることで、スムーズな解決につながるのです。

商品説明で予防するテンプレ

顧客からの問い合わせやクレームの多くは、商品説明の不足や誤解に起因しています。

「自分の車に取り付けられますか?」「サイズは合いますか?」といった質問は、商品ページに十分な情報があれば防げるケースがほとんどです。

そのため、事前に説明を充実させることで問い合わせ自体を減らすことが可能になります。

特に有効なのは、どの商品にも共通する注意事項をテンプレート化して掲載することです。

「取り付けは専門業者に依頼してください」「使用環境により色味が異なる場合があります」など、予防的な一文を入れるだけでもクレームを大幅に減らせます。

以下はそのまま商品ページに記載できる予防用テンプレート例です。

【ご購入前に必ずご確認ください】 ・本商品は汎用品です。お客様の車種・機種との適合は必ず寸法等をご確認ください。 ・取り付けは必ず専門業者にご依頼ください。 ・ご利用環境により色味や明るさが異なる場合がございます。 ・輸送中に小傷が付く可能性がありますが、使用に問題はございません。

このように、事前に説明を補足しておくことで、問い合わせの発生率を下げ、対応工数を削減できます。

ここで押さえておくべきポイントは次の通りです。

- クレームの多くは商品説明不足から発生する

- 共通注意事項をテンプレ化して商品ページに掲載する

- 事前に期待値を調整することでトラブルを未然に防げる

つまり、商品説明を戦略的に整備することは、「問い合わせ削減=顧客対応効率化」に直結、ひいては顧客満足度の向上につながります。

AI活用とユーザー辞書による即応体制

顧客対応を効率化する上で効果的なのが、AIとユーザー辞書を組み合わせた即応体制です。

感情的な問い合わせや短文での質問に対しても、AIを利用すれば冷静で丁寧な文章に変換できるため、セラー自身の精神的負担を軽減できます。

簡単なAIプロンプト例は以下のとおりです。

あなたはAmazonやECサイト向けのカスタマーサポートAIとして対応してください。

顧客対応を迅速かつ丁寧に行い、必要に応じて注文番号や画像・動画の提供を求め、適切な対応を案内してください。

クレームや返品依頼などの対応では、冷静かつ穏やかに対応し、相手を刺激しないよう慎重な言葉遣いを心がけてください。さらに、ユーザー辞書に定型文を登録しておけば、スマホやPCで数文字入力するだけで長文を展開でき、時間を大幅に削減できます。

例えば「返金」と入力すると、あらかじめ設定した返金対応の定型文が展開され、即座に一貫した対応を実現できます。

この仕組みを活用することで、問い合わせが集中する繁忙期でも、一定のクオリティで返信を続けることが可能になります。

さらに、AIには「注文番号や画像を依頼する文面を加えて」と指示すれば、必要な情報を自然に要求できるため、二度手間を防ぐこともできます。

このパートのポイントを整理すると次の通りです。

- AIを利用することで感情に左右されない冷静な返信が可能になる

- ユーザー辞書に定型文を登録すれば入力スピードが格段に上がる

- 両者を組み合わせることで繁忙期でも即応体制を維持できる

つまり、AIとユーザー辞書を活用した即応体制は、「効率」と「品質」を両立させる最強の仕組みなのです。

テンプレを準備しておくだけで対応の質もスピードも安定します!

効率化しながら誠実さを失わないことが信頼につながりますよ。

まとめ|Amazon出品者に求められる顧客対応の本質

Amazon出品者にとって顧客対応は、単なる「事務作業」ではなく売上・評価・信頼を左右する要です。

配送や返金といったAmazonに委託できる領域は効率的に任せ、出品者が直接関わる部分は誠実さを持って対応することが成果につながります。

特に返品やクレームは放置が最も危険です。

即時対応と明確なルールを軸に、購入者が納得できる形で解決することで、むしろ信頼を高めるチャンスに変えることができます。

また、ユーザー辞書やテンプレート、AIを組み合わせれば「速さ」と「質」の両立が可能になり、感情に左右されない安定した顧客対応を維持できます。

さらに、不具合を仕入れ代行業者へフィードバックしたり、商品説明を改善したりと、仕組みそのものを磨き上げていく視点が長期的な成長には欠かせません。

ぜひ本記事で紹介した実例とテンプレを取り入れ、効率化と誠実さを兼ね備えた顧客対応を実践してみてください。

その積み重ねが、あなたのストアの信頼と売上を大きく育てていくはずです。

【経験17年の㊙︎ノウハウ】中国輸入×Amazon!完全攻略ガイド

かわしまさん、こーいちさんのBrain「【経験17年の㊙︎ノウハウ】中国輸入×Amazon!完全攻略ガイド」では、2人合わせて約17年の中国輸入ノウハウの全てを解説しています。

- 初心者でも大丈夫!中国輸入×Amazon販売の基礎知識ガイド

- 2025年版!利益商品が見つかる㊙︎リサーチ動画5選

- アカウント停止リスクのあるNG商品一覧

- 自動化のカギ!優秀な外注さん、代行さんの探し方

- 0から数ヶ月で半自動化の仕組みを構築する方法

- 年間数十万から100万以上の差がつく最新の国際送料について

- 相乗り防止して価格競争に巻き込まれない方法

- 売れるカタログを作るための“上位表示テクニック”

- ChatGPT活用術!時短&高精度で売れるページを作る方法

- 2倍、3倍と爆発的に売上を伸ばす実践型マーケ戦略

- 外注化のためのAmazon権限移譲について

- Amazonの広告について

- 【脱・ノーブランド】売上が爆伸びするブランド戦略

- Amazonの棚卸し方法を具体的に解説

- わずかな返品も労力少なく売上に繋げる方法

- Amazonオリジナルカタログ作成解説動画

- 【完全保存版】地雷商品リスト&トラブル回避マニュアル(4万文字)

かわしまさん、こーいちさんのXでは、失敗しない中国輸入Amazon販売の自動化ノウハウが学べます。

フォローしていない方は、ぜひフォローして発信をチェックしてください。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。