Brainメディア運営部です!

今回は、AI時代の新しい価値基準を提唱しながら、

3兆円ビジョンと世界平和を本気で掲げる若き起業家、

みかみさんにご協力いただきました!

まずは、みかみさんのプロフィールをご紹介します。

「パワーポイントの資料作成に何十時間も費やしているのに、本当にこれって意味があるのかな…?」

そんな疑問を抱いたことがある方は少なくないはずです。

結論から言えば、〝資料作成の大半はAIに任せられる時代〟がすでに来ています。

なぜなら、入力するのは会社名や目的といった最低限の情報だけで、数秒後にはスライドや提案書が完成する仕組みが現実化しているからです。

従来は新人コンサルタントや若手社員が〝ひたすら資料作成に追われる〟ことが常識でした。

しかし今では、AIがリサーチからアウトライン設計、デザイン生成、さらにはROIシミュレーションまで自動でこなしてくれます。

例えばある企業では、営業チームがAIを活用して提案書を量産し、わずか2か月で数億円規模の成果を生み出した事例もあります。

従来なら数日かかった作業が、数クリックで終わる。

この圧倒的な効率化は、資料作成に費やしていた膨大な時間を〝戦略立案や顧客対応に再投資できる〟ことを意味します。

もちろん、すべてをAIに丸投げできるわけではありません。

事実誤認を避けるチェックや、ブランド基準に沿った仕上げは人間が担うべき部分です。

それでも、資料作成に関わる負担は劇的に減少し、誰でもプロ水準の提案書を出せるようになりつつあります。

つまり「AI資料作成を使える人材」と「使えない人材」の間で、大きな差がついていく未来は避けられません。

本記事では、AI資料作成の仕組みから、リサーチ・デザイン・提案構成の実際の流れ、さらにリスク管理や導入ステップまでを網羅的に解説します。

資料作成に追われる日々から脱却し、〝人間にしかできない仕事〟に集中するためのヒントを、具体例とともにお届けします。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。

目次

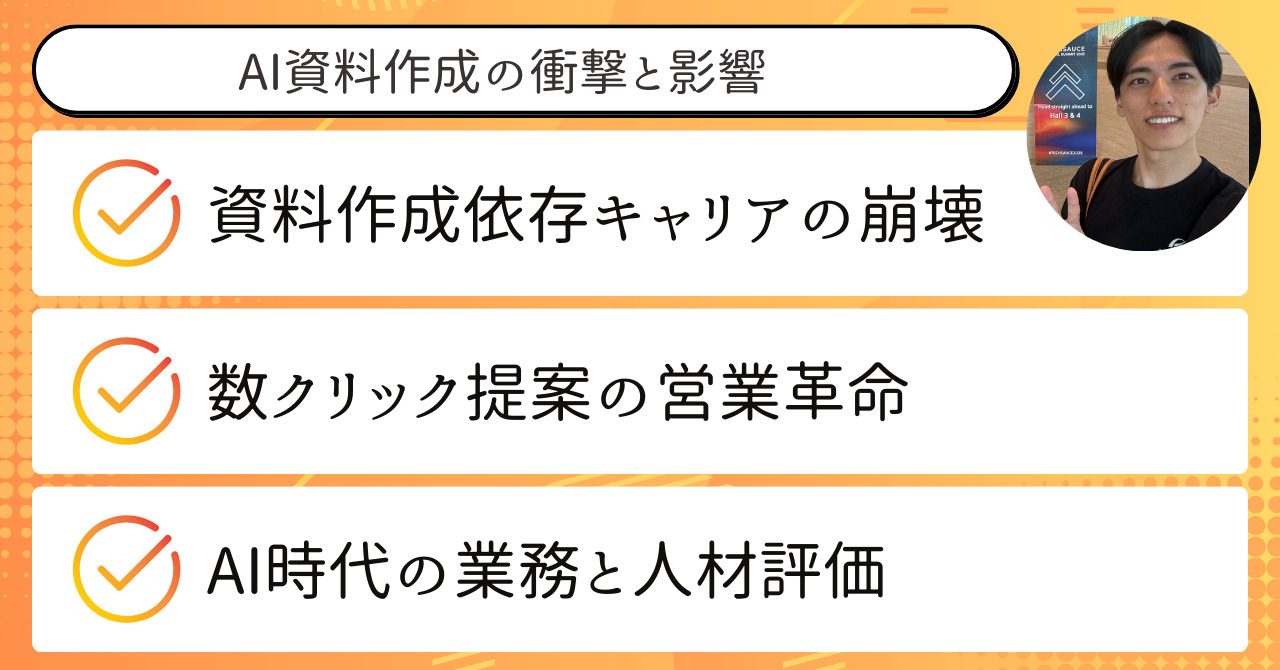

AIで資料作成は〝人間の仕事を奪うのか〟

AIによる資料作成が急速に普及しつつあります。

これまで人間が時間をかけて行ってきたリサーチやスライド設計を、AIは一瞬で処理します。

そのスピードと精度は、従来の常識を根本から覆すレベルに達しています。

この変化は「便利になった」で済む話ではなく、働き方やキャリアに直結するインパクトを持ちます。

では具体的に、どんな仕事が変わり、何が残るのでしょうか。

パワーポイント職人が直面する現実

多くの新人社員やアシスタントは、パワーポイントを使った資料作成に膨大な時間を割いてきました。

特にコンサルティング業界では、〝徹夜でスライドを仕上げる〟ことが一種の通過儀礼とされてきたほどです。

しかしAIの登場により、その役割は急速に消えつつあります。

入力するのはわずかな情報だけで、見栄えの良いスライドが自動で生成されるためです。

つまり「資料作成が得意」というスキルは、今や競争力を持たなくなりつつあるのです。

これは決して悲観的な話ではありません。

人間が時間を奪われてきた単純作業をAIが代替することで、本来の戦略や提案に集中できるからです。

ただし、資料作成に依存してきたキャリア設計は根底から見直す必要があります。

今後は「見栄えの良い資料を作れる人」よりも、「AIを活用して成果を出せる人」が評価されるのです。

したがって、キャリアを守るためにも早い段階でAIツールの習熟が欠かせません。

- 資料作成スキルだけでは競争力が弱まっている

- AI活用スキルが新しい評価基準となる

- 単純作業から解放されることで戦略に集中できる

資料作成の常識が変わる中で、キャリアの軸をどう移すかが問われています。

数クリックで提案書が完成する衝撃

AI資料作成の最大の特徴は、驚くべきスピードです。

わずか数クリックで、企業リサーチから提案構成、デザインされたスライドまで出力されます。

これは人間が数日かけて行ってきた作業と同等、あるいはそれ以上の精度を持っています。

営業現場にとって、この効率化は革命的です。

提案準備にかかる時間が1/10以下になれば、営業はより多くの顧客に対応できます。

結果として案件数が増え、売上への貢献度も高まります。

また、属人的なスキルに依存しないため、チーム全体で均質な成果を出せるようになります。

一方で、AIが生成した内容をそのまま信用するのは危険です。

事実確認や微調整は欠かせず、ここで人間の判断力が求められます。

AIと人間の役割分担が明確になったとき、資料作成は最大限の効果を発揮するのです。

- AIは数日分の作業を数分で完了させる

- 営業現場では案件数と売上の増加に直結する

- ただし最終確認には人間の判断が不可欠

スピードと精度を活かすには、AIと人間の役割を適切に分けることが鍵となります。

AI時代に残る業務と消える業務の分岐点

AIが得意とするのは、情報収集やデザイン、数値シミュレーションといった反復的な業務です。

一方で、人間にしかできないのは顧客との対話や戦略の立案、関係構築といった部分です。

AIは〝道具〟であり、意思決定や責任を担うのは人間の仕事のままです。

資料作成においても同様で、AIは土台をつくり、人間が最終形を整える役割にシフトしていきます。

つまり「なくなる仕事」と「価値が高まる仕事」が明確に分かれていくのです。

資料を作るだけの作業は淘汰されますが、AIを使って成果を出す人材はむしろ評価が高まります。

この変化に適応できるかどうかが、将来のキャリアを左右することは間違いありません。

そして、適応の第一歩はAIを恐れるのではなく、積極的に使いこなす姿勢を持つことです。

AIを使う人材こそが、次世代の職場で必要とされる存在になるのです。

- AIが得意なのは反復作業や情報処理

- 人間が担うのは意思決定や戦略立案

- 「AIを使える人材」と「使えない人材」で評価が分かれる

AIを脅威ではなく武器ととらえることが、これからの働き方において決定的に重要です。

AIは敵ではなく味方です。使える人が次の時代をリードしていきますよ!

2秒で資料が完成する仕組み

資料作成におけるAI活用の最大の特徴は、そのスピードです。

会社名や目的を入力するだけで、わずか数秒後には完成度の高い資料が生成されます。

これは単なる効率化にとどまらず、営業活動や事業開発の在り方を大きく変える力を持っています。

人間が数日かけて作っていたスライドが、AIによって数クリックで完結するのです。

この章では、具体的な仕組みと実際の運用方法を解説します。

会社名と目的を入れるだけで動くAI

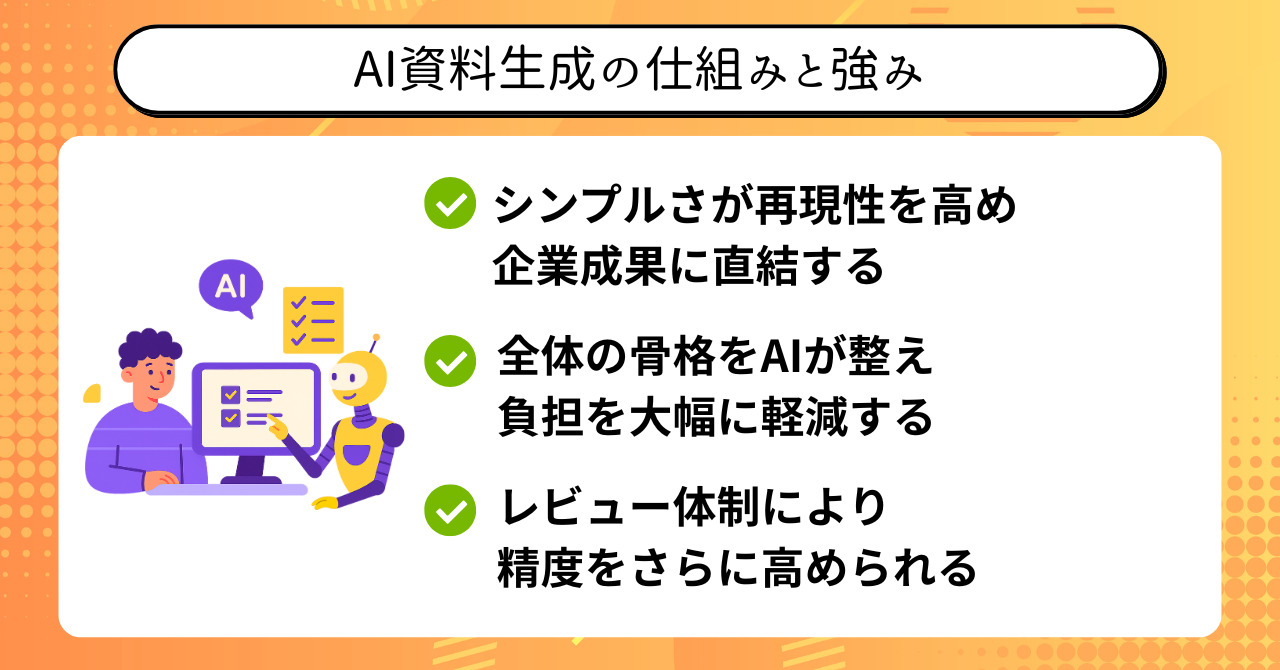

AI資料作成のプロセスは非常にシンプルです。

必要なのは、ターゲットとなる会社名や提案の目的といった基本情報だけです。

そこからAIが自動的に企業情報をリサーチし、関連する課題や市場動向を抽出します。

人間が指示を出すのは「誰に・何を伝えたいか」だけで十分です。

あとはAIが膨大な情報を整理し、プレゼン資料として使える形に組み立てます。

従来のように一つひとつスライドを考える必要はなく、最初の入力で全体の流れが決まります。

このシンプルさこそが、AI資料作成の強みです。

多くの人が「本当にこれでいいのか」と驚くのも当然でしょう。

しかし実際に成果を出している企業は、この仕組みをいち早く導入しています。

ここまでの内容を、シンプルに整理すると次のようになります。

- 入力は会社名と目的だけで十分に始動する

- AIが自動的に企業情報と課題を抽出する

- 全体の流れが最初の入力で決まる

シンプルだからこそ再現性が高く、誰でも使える仕組みになっているのです。

アウトラインからスライド完成までの工程

AIがまず行うのは、資料の全体構成をつくることです。

課題、原因、解決策、ROI、導入ステップといった定型の流れを自動的に組み立てます。

次に、そのアウトラインに基づいて各スライドの内容を埋め込んでいきます。

ここで驚くべきは、単なる文字の羅列ではなく、デザイン性の高いスライドとして仕上がる点です。

グラフや図解、キャッチコピーもAIが生成するため、視覚的にも説得力を持たせられます。

さらに、資料全体を通した一貫性も確保されます。

これまで人間が「どう並べるか」を悩んでいた部分は、AIに任せれば瞬時に決まります。

もちろん、修正や調整は必要ですが、それは細部の微調整に過ぎません。

全体の骨格がすでに完成しているため、人間の作業負担は大幅に軽減されるのです。

一度、ここまでの重要なポイントをまとめてみましょう。

- AIは定型構成を自動生成できる

- スライドはデザイン性を持って完成する

- 人間の役割は細部の修正に限定される

資料の基盤をAIが整えることで、人間はより戦略的な部分に集中できるのです。

非エンジニアでも運用できる体制づくり

AI資料作成は、技術に詳しくない人でも扱えるように設計されています。

入力画面は直感的で、必要なのは最低限の情報だけです。

そのため学生や新人営業でも、短期間で実務レベルの資料を作れるようになります。

属人化を避け、誰でも成果を出せる仕組みこそがAIの価値です。

さらに、チームでの運用を前提とした仕組みにすることで、ナレッジが蓄積されていきます。

例えばチェックリストやレビュー体制を導入すれば、エラーを最小限に抑えられます。

また、AIが生成する資料は修正が容易なため、経験の浅い人材でも扱いやすいのです。

組織全体としての生産性が上がり、人材育成のスピードも加速します。

つまり、AIを導入するだけで社内の教育や成長スピードにも好影響を与えられるのです。

この話の内容を、少し整理しておきます。

- AI資料作成は初心者でも扱いやすい

- 属人化を避けてチーム全体で成果を出せる

- チェック体制を整えれば精度がさらに高まる

誰もが使える仕組みに落とし込むことが、AI活用を成功させる近道です。

AIは特別な人だけのものじゃないです。誰でも成果を出せる環境を作れるのが本当の価値なんですよ!

文章から自動でスライドを生成し、外注費と工数を同時に削減できる具体的な使い方と効果を、実例ベースで解説しています。

動画編集・台本作成・企画まで全部AI任せ!YouTube発信に役立つ厳選AIツール10選

AIリサーチの革命:マインドマップとディープリサーチ

AIでの資料作成を大きく前進させるのが、マインドマップによるプロンプト設計とディープリサーチの連携です。

最初に全体の論点と収集項目を階層で整理し、次にその設計図をAIに渡して一気通貫で情報を集めます。

ポイントは、〝人間は設計に集中し、収集と整形はAIに任せる〟という役割分担を徹底することです。

この流れを定着させるだけで、リサーチの網羅性と再現性が同時に高まります。

以下では、実務でそのまま使える具体的な手順とチェックの勘所を解説します。

プロンプトを階層化して設計する方法

はじめに行うのは、リサーチ全体をマインドマップで〝階層化〟する作業です。

中心にターゲット企業名を置き、第一階層に〝企業基礎情報/事業概要/外部環境/内部課題/根本原因/解決策案/期待効果/導入ステップ〟などの主要ブロックを配置します。

第二階層には、それぞれのブロックで必要な具体項目を並べます。

例えば企業基礎情報なら〝所在地/沿革/主要事業/代表者/従業員数/売上規模〟といった具合です。

重要なのは、後で差し替え可能な〝変数〟(会社名・地域・部門など)を明確にしておくこと。

プロンプト本文では、階層構造を保ったまま順に貼り付けられるよう、番号や見出しを付けておきます。

このとき、ひとつに長大な塊で投げず、〝1段ずつ貼って分割する〟運用にすると編集が容易です。

具体的には、〝1.会社の基本情報を収集〟→〝2.業界トレンドを抽出〟→〝3.現状課題の仮説化〟→〝4.根本原因の構造化〟→〝5.提案骨子〟→〝6.ROI観点〟と段階的に実行します。

各段の終わりに〝不足点は?他に入れるべき視点は?〟とAIに自己点検させる質問を添えると、抜け漏れが減ります。

仕上げに、社内で共通利用するためのテンプレート名とバージョンを明記しておきます。

誰が使っても同じ品質が出る〝型〟にしておくことが、運用速度を飛躍させます。

この型は、一度作れば案件ごとに再利用でき、学習を重ねるほど強くなります。

完成後はドキュメント管理に登録し、変更履歴と改善メモを残しましょう。

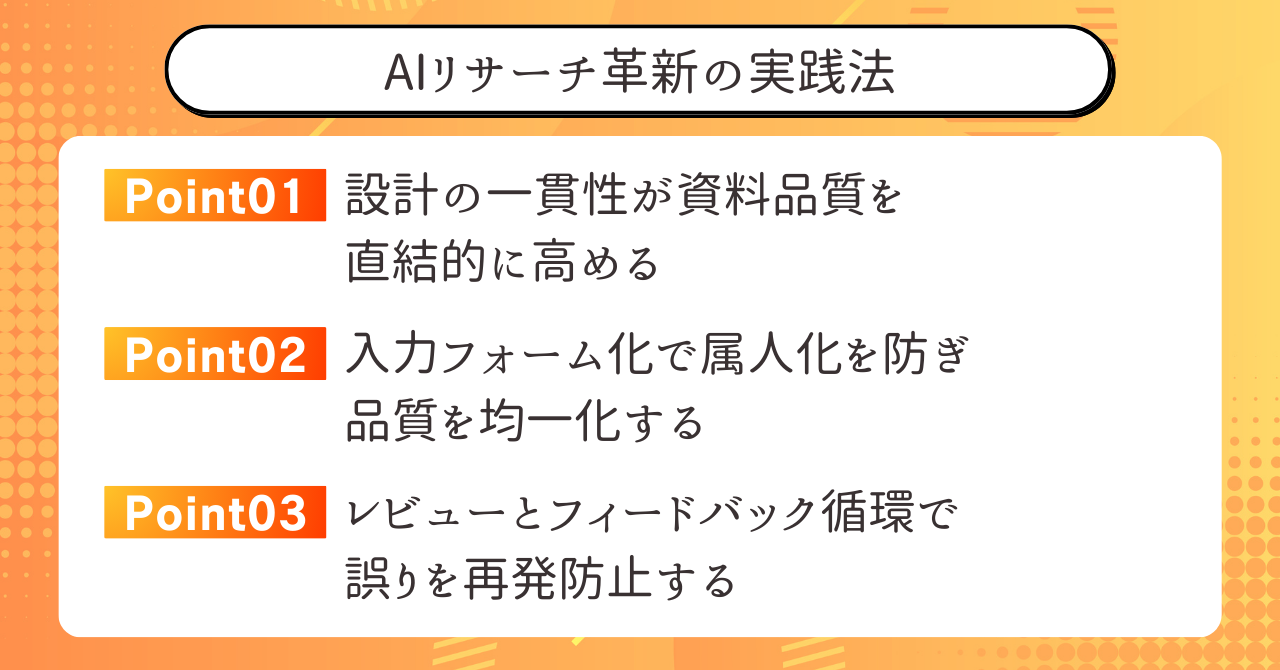

設計の一貫性が、そのまま〝資料の一貫性〟に直結します。

この内容を実際に使う際、特に意識したいポイントは次の通りです。

- 変数(会社名・地域・部門)を明示し、差し替えやすく設計する

- 長文一括投入ではなく段階実行で精度と編集性を確保する

- 各段の末尾に自己点検質問を入れて抜け漏れを減らす

- テンプレート名と版管理で社内の再現性を担保する

プロンプト設計は〝一度の工夫で何度も得をする〟投資だと捉え、時間をかけて磨き込むのが得策です。

ターゲット差し替えで再利用できる型

次に、案件ごとにターゲット企業を入れ替えて再利用する方法です。

やることはシンプルで、マインドマップの変数部分(会社名・事業体・地域)だけを置換します。

例えば〝自動車メーカーA〟から〝自動車メーカーB〟へと変更する場合も、骨子はそのまま活かせます。

AIに対しては〝対象企業=◯◯、対象事業体=本体/子会社◯◯、対象地域=日本〟のように明示します。

収集段で想定より長くなった場合は一度停止し、対象の絞り込み(会社本体か、特定カンパニーか)を追加指示します。

そのうえで再開すると、ノイズが減り精度が上がります。

応用として、〝社名以外は一切変えない固定プロンプト〟と、〝課題ワードを少しだけ変える可変プロンプト〟の二層で運用すると、スピードと柔軟性の両立が可能です。

営業や学生、非エンジニアでも、ボタン操作と差し替えだけで同じ品質に到達できます。

属人化を避ける最大のコツは、〝考える部分はテンプレート化し、入力はフォーム化する〟ことです。

フォームは〝目的/想定インパクト/制約/関係者〟の4項目だけでも十分機能します。

社内では、このフォームを通過しない依頼は受け付けないルールにすると品質が安定します。

差し替え運用は、案件を跨いだ学習効果も高く、ナレッジが蓄積されるほど初速が速くなります。

結果、〝数クリックで企画が立ち上がる〟状態が日常になります。

一度、ここまでの重要なポイントをまとめてみましょう。

- 変数だけを置換する設計で案件間の再利用性を高める

- 停止→絞り込み→再開の手順でノイズを削る

- 固定プロンプト+可変プロンプトの二層構成が効く

- 入力フォーム化で非エンジニアも同品質を再現できる

差し替え前提の型を育てるほど、スピードと精度の両方が逓増します。

人間が行うべき確認作業と修正ポイント

自動リサーチは強力ですが、最終的な信頼性を担保するのは人間の仕事です。

まず確認したいのは、〝所在地・拠点・売上・従業員数・年度〟などの定量情報です。

たとえば〝大阪府オフィス〟など耳慣れない表記や、〝2025年5月時点 売上36億〟のような数値は必ず裏取りします。

裏取りの優先順位は、公式サイト>有価証券報告書/プレスリリース>一次情報に準じた信頼メディアです。

次に、コピーや主張の整合性を見ます。

AIが提案するキャッチコピー(例:〝見えない責任がチーム成長のボトルネック〟)は刺さりますが、行き過ぎた断定や誇張がないかを調整します。

数字や引用は出典を脚注や注記で残し、更新日を明記しておくと安心です。

レイアウト面では、改行の乱れやプレースホルダー(XXなど)の残りを一掃します。

価格・効果・導入ステップの各スライドは、根拠と計算条件(期間・前提・適用範囲)を必ず記載します。

デザインはブランドガイドに沿うよう、カラーパレットとフォントを一括で差し替えます。

最後に、利害関係者レビュー(営業・法務・現場)の三点チェックを回し、コメントはプロンプト側へ必ず逆流させます。

これにより、次回以降の自動生成で同じ誤りを繰り返さなくなります。

〝AIの出力を正しく直す力〟が、最終的な成果物の説得力を決めます。

あらためて、行動に落とし込むべきポイントを簡単にまとめておきます。

- 定量情報(拠点・売上・人数・年度)は一次情報で必ず裏取り

- 主張とコピーは断定を避け、根拠と更新日を明記

- 価格・効果・導入は前提条件と計算根拠を併記

- レビュー指摘はプロンプトに反映し、再発を防止

AIに任せる範囲を拡げつつ、人間の検証で締める――この往復が品質の要です。

AIに任せるほど、人間が見るべきポイントはシンプルになります。裏取りとトーン調整、この二つを外さなければ成果は加速します!

競合分析で陥りがちな視野の狭さを避け、再現性の高い仮説設計につなげる思考法を整理。情報収集の落とし穴と対策が学べます。

競合リサーチの落とし穴|トップばかり見て自信をなくす人がハマる構造と、現実的に勝てる戦略とは?

デザインもAIに任せられるのか

資料の印象を大きく左右するのは、やはりデザインです。

従来はデザイナーや資料作成の熟練者が時間をかけて整えてきました。

しかし今やAIは、色の選定やフォントの組み合わせまで自動で提案できるようになっています。

「見た目がダサいから説得力が落ちる」といった悩みは、AIの力で解消できる時代になったのです。

ここではAIによるデザイン自動化の具体的な仕組みを見ていきましょう。

カラーパレット・フォントを自動生成する仕組み

AIは単に文章を生成するだけでなく、ブランドカラーや資料の目的に応じてカラーパレットを自動で提示します。

例えば「信頼性を重視したい」と入力すれば、落ち着いたブルー系やグレー系が提案されます。

一方「革新性をアピールしたい」と伝えると、ビビッドなカラーやコントラストの強い配色が生成されるのです。

フォントに関しても、堅実な印象を与えるセリフ体や、親しみやすさを出すサンセリフ体をAIが自動選定してくれます。

さらに、見出し用・本文用・注釈用といった役割ごとに適切な組み合わせを提示するため、統一感が自然に保たれます。

人間が試行錯誤していた工程を、AIは一瞬で整理してくれるのです。

また「背景に淡いグラデーションを入れる」といった細かな工夫も自動で適用可能です。

これにより、デザインに不慣れな人でもプロ並みの仕上がりを実現できます。

もちろん最終的な調整は必要ですが、その作業量は劇的に減少します。

この話の内容を、少し整理しておきます。

- AIはブランドイメージに沿った配色を自動生成できる

- フォント選びも用途に応じた最適化が可能

- 人間の試行錯誤を減らし、短時間で統一感あるデザインが完成する

つまり「デザインが苦手だから資料が弱い」という問題は、AIで克服できるのです。

〝マッキンゼー風〟を実現するプロンプト例

AIの強みは、特定のブランドやコンサルティング会社風のデザインを模倣できる点にもあります。

例えば「マッキンゼー風に仕上げたい」と指示すると、濃紺を基調とした落ち着いたデザインが生成されます。

カラーコード・フォント・余白の取り方まで具体的に出力されるため、即座に反映できるのです。

これにより「それっぽさ」が瞬時に再現され、顧客に安心感を与えられます。

また「スタートアップ風」「教育系セミナー風」など、利用シーンに合わせたデザインも同様に生成可能です。

人間がゼロから調べると数時間かかる情報を、AIは数秒で提示してくれます。

さらに、複数のデザイン案を比較して選べるため、選択肢の幅も広がります。

デザインの標準化と差別化を同時に実現できるのは、AIならではの強みです。

「雰囲気は良いけど少し固い」と感じたら、色味を柔らかくするなどの微調整も容易です。

AIを通じてブランド感を再現することは、今後の提案資料作りで必須のスキルとなるでしょう。

ここまでの内容を、シンプルに整理すると次のようになります。

- AIは特定ブランド風のデザインを即座に生成できる

- カラーコードやフォントまで明確に提示される

- 複数案を比較できるため、用途に応じた最適化が容易

「見せ方の戦略」までAIに担わせることで、提案の説得力は格段に高まります。

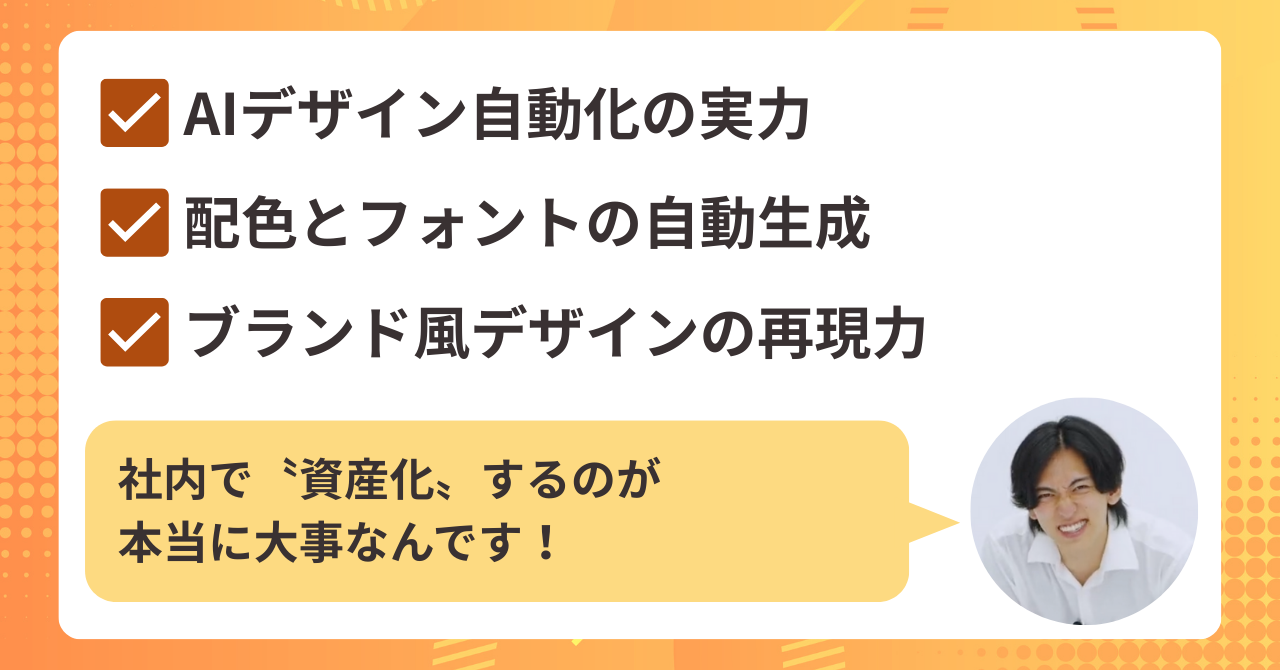

社内標準テーマ化とナレッジ共有の流れ

AIが提案したデザインは、一度きりで終わらせるのではなく社内で共有するべきです。

標準テーマとして保存し、誰もが同じ品質で使えるようにすれば、属人化を防げます。

また、過去に使ったデザインをテンプレート化すれば、新人でもベテランと同じ水準で資料を作れるようになります。

さらに「この顧客にはAテーマ、この顧客にはBテーマ」といった事例をナレッジベースに登録すれば、選択の迷いもなくなります。

社内レビューで修正した部分は、必ずAIプロンプトに反映させ、次回の生成精度を高めることも重要です。

繰り返すうちに、AIはより社内基準に近づいていきます。

こうした「使い捨てない工夫」が、長期的な生産性向上に直結します。

社内文化として「AIを活用するナレッジ共有」が根付けば、資料作成力は組織の競争力そのものになります。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- 生成デザインは社内標準テーマとして共有すべき

- 修正点をプロンプトに反映し、精度を高める

- ナレッジベース化で誰でも同じ品質を再現できる

AIデザインは「一度使って終わり」ではなく「組織の資産」として育てる発想が不可欠です。

AIが作ったデザインをそのまま流すんじゃなくて、社内で〝資産化〟するのが本当に大事なんです!

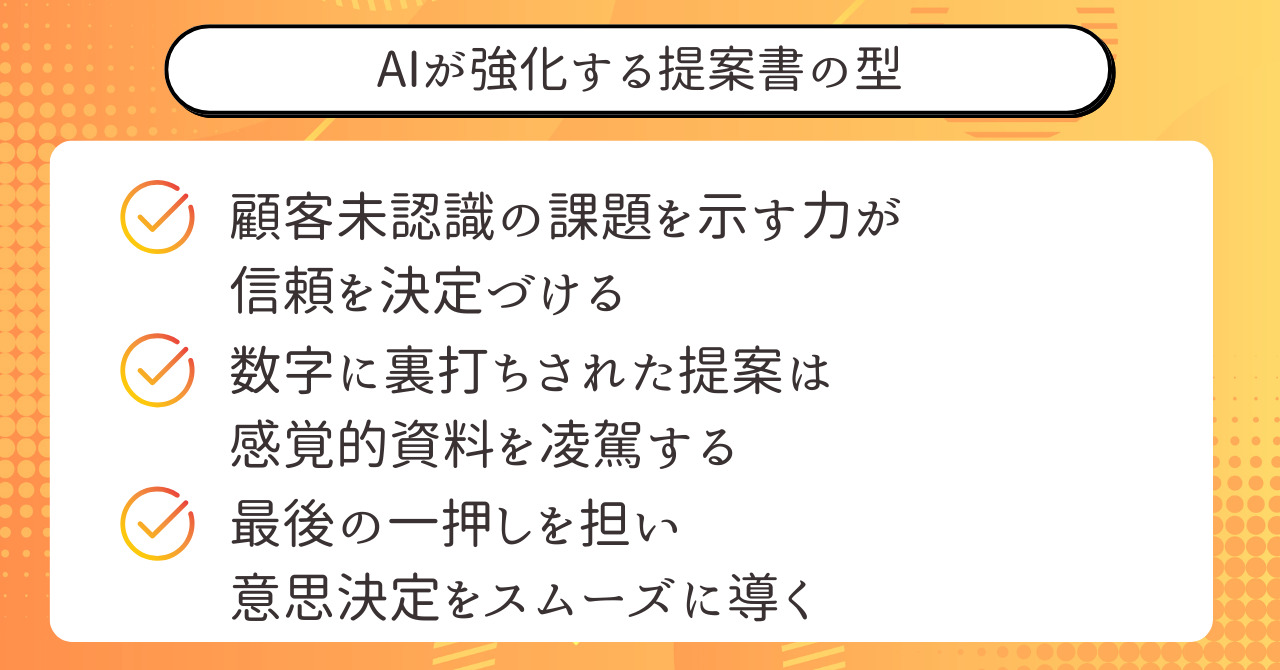

提案書を強くするAIの型

AIの真価は「課題をどう言語化し、解決策にどう繋げるか」という部分にあります。

単なるデザイン支援ではなく、提案書そのものの骨格を強くするのがAIの役割です。

ここではその代表的な3つのプロセスを解説します。

現状課題をAIが言語化するプロセス

提案書で最も難しいのは「顧客自身も言語化できていない課題を、代わりに整理すること」です。

AIは膨大な情報から、外部環境・内部要因・組織構造などを分解し、課題をわかりやすい言葉に変換してくれます。

例えば「チーム成長のボトルネックは〝見えない責任〟」といった表現は、AIだからこそ導きやすいものです。

人間が長時間かけて調査する作業を、AIは短時間でまとめあげます。

課題を的確に提示できれば、顧客は「この会社は自分たちの状況を理解している」と感じやすくなります。

この段階で信頼が築かれるため、後続の提案の通りやすさが大きく変わるのです。

この内容を実際に使う際、特に意識したいポイントは次の通りです。

- AIは膨大な情報を短時間で課題に整理できる

- 課題の言語化は顧客の共感を得る起点になる

- 適切な表現が信頼構築の第一歩となる

「顧客自身が気づけていない課題」を示す力が、AI提案の最大の武器です。

ROIシミュレーションで信頼を得る方法

次に重要なのが「導入したらどのくらい成果が出るのか」を具体的に示すことです。

AIは収集したデータをもとに、コスト削減額や売上増加額を数値化して提示できます。

「導入すれば年間13億円の効果が期待できる」といったシミュレーションは、説得力を大きく高めます。

営業担当が作り込むと数日かかる計算も、AIなら数秒で可能です。

ROIを提示することで、顧客は導入の意思決定をしやすくなります。

また、複数のシナリオを出して比較できる点もAIの強みです。

「悲観的シナリオでも黒字化する」と示せれば、リスクを抑えた判断材料になります。

ここまでの内容を、シンプルに整理すると次のようになります。

- AIは効果を具体的な数字に落とし込める

- ROIの提示は顧客の意思決定を後押しする

- 複数シナリオで信頼性を補強できる

数値に裏打ちされた提案は、感覚的な資料よりも圧倒的に強力です。

導入ステップと次アクションの自動提示

最後に必要なのは「この後どう動けばいいのか」を明確に示すことです。

AIは導入ステップをフェーズごとに整理し、必要なアクションを自動で提案してくれます。

例えば「初期導入→研修→全社展開→成果検証」という流れを明快に提示できるのです。

さらに、スケジュール感や必要リソースも加味してシミュレーション可能です。

これにより「導入のハードルが高そう」と感じる顧客の不安を和らげられます。

次のアクションが明確になることで、商談はスムーズに進みます。

また、アクションをタスク単位に落とし込めるのもAIならではの機能です。

「来週までに契約書ドラフトを確認する」といった具体性は、行動を加速させます。

一度、ここまでの重要なポイントをまとめてみましょう。

- AIは導入ステップを明確に可視化できる

- スケジュールやリソースもシミュレーション可能

- 次のアクションを具体的に示すことで商談が前進する

AIは提案の「最後の一押し」まで自動化し、意思決定を加速させてくれます。

提案は「言うだけ」じゃ不十分。AIでROIと次の一手まで提示すれば、一気に信頼が高まります!

制作フロー短縮だけでなく、評価者としてのAI活用でアウトプットの質を底上げする具体手順を整理。説得力ある資料作りに直結します。

【ChatGPT活用法7選】会社員・副業初心者が“成果を出す”ための最強ガイド|GPT-4oで変わる仕事と日常

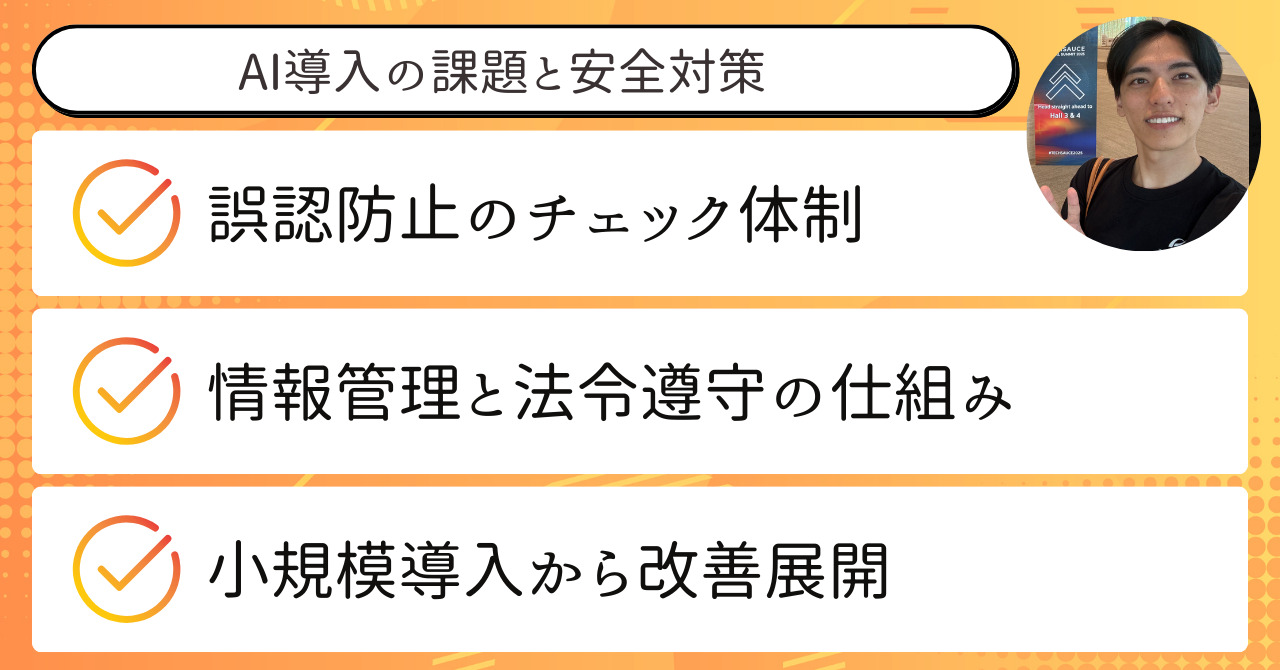

AIを導入する際の課題と次の一歩

AIによる資料作成は驚異的な効率化を実現しますが、同時にリスクも伴います。

そのリスクを理解し、適切な対策を講じることが成果を最大化する前提条件です。

「便利だから使う」ではなく「正しく安全に使う」が最も大事な視点になります。

ここでは導入時に見落とされやすい課題と、その解決策を3つの観点で整理します。

事実誤認・誇張を防ぐチェック体制

AIが生成する資料の最大のリスクは「事実誤認」と「過剰な誇張」です。

例えば売上や社員数などの数字がずれていたり、存在しない拠点が追加されるケースがあります。

固有名詞や数字は必ず一次情報で裏取りすることが必須です。

公式サイトや決算書、信頼できる公開資料を優先的に確認しましょう。

また「見えない責任がボトルネック」といったキャッチコピーは魅力的ですが、トーンが強すぎる場合は調整が必要です。

コピーライティングは刺さりやすさと誤解の回避の両立が求められます。

社内でレビュー体制を設け、最低限「数字」「固有名詞」「キャッチコピー」の3点を必ず点検する仕組みを作りましょう。

誤情報が顧客に届けば、信頼の失墜は一瞬です。

チェック体制を組織に埋め込むことが、AI資料活用の生命線になります。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- 数字・固有名詞は一次情報で必ず裏取りする

- コピーはトーンを調整し、誇張を避ける

- 最低限3点(数字・固有名詞・コピー)を社内レビューで点検する

AI任せにせず、最終的な品質を守るのは人間の役割であることを忘れてはいけません。

セキュリティとコンプライアンスを守る仕組み

次に注意すべきは「入力データの扱い」です。

AIに顧客情報や社内機密をそのまま入力するのは大きなリスクを伴います。

必ず「入力禁止データ」を明確化し、ルールを定めて運用することが重要です。

例えば顧客名や具体的な取引条件は匿名化・抽象化して入力するのが基本です。

また、生成された資料が外部に流出しないよう、保存や共有方法も管理しなければなりません。

クラウドの利用範囲を明示し、権限を限定することでリスクを減らせます。

さらに、コンプライアンス部門や法務と連携し、ガイドラインを定期的にアップデートすることも欠かせません。

AIは日々進化しているため、ルールも更新し続ける必要があります。

「セキュリティと法令遵守を守る体制」がなければ、AI導入は逆にリスクを増やすだけになります。

ここまでの内容を、シンプルに整理すると次のようになります。

- 顧客情報や機密は匿名化・抽象化して入力する

- 権限管理とクラウド利用ルールを徹底する

- 法務と連携し、ガイドラインを継続的に更新する

安心して使える環境を作ることが、AI導入を長期的に機能させる条件です。

明日から動かせる実装ステップ

最後に、実際にAIを導入するためのステップを具体的に示します。

まずは「小さく始める」ことが鉄則です。

1案件限定で試行し、成果と課題を検証したうえで全社展開へ広げましょう。

次に、プロンプトの初期資産を作成し、社内で共有できるよう整備します。

さらに、評価指標(KPI)を明確に設定します。

例えば「作成時間の短縮率」「承認回数の減少」「受注率の向上」などです。

この数値を定期的にモニタリングすることで、改善ポイントが見えてきます。

また、失敗事例を隠さずに共有し、学習サイクルを回すことも重要です。

教育面では「基礎→実践→改善」の3ステップでロードマップを描くとスムーズに浸透します。

こうしたプロセスを経れば、AIは単なる効率化ツールではなく「組織を強くする仕組み」になります。

一度、ここまでの重要なポイントをまとめてみましょう。

- 小さく始めて成果と課題を検証する

- 初期プロンプト資産と共有体制を整える

- KPIを設定し、改善サイクルを回す

- 教育ロードマップを描き、全社に浸透させる

段階的に導入することで、リスクを抑えつつ大きな成果を得られるのです。

AI導入は一気に広げるんじゃなくて、まずは小さく始めること。試して改善して、それから全社展開すれば失敗しないですよ!

まとめ:AI資料作成で仕事の質とスピードを変える

この記事を通して見えてきたのは、AIがもたらす資料作成の変革です。

「パワポ職人」の時代は終わり、AIが数秒でリサーチからデザインまで自動生成する時代が到来しました。

人間が担うべきは、AIが生み出したアウトプットの検証と最終調整、そして顧客への提案や戦略立案といった本質的な部分です。

一方で、AIの出力には誤認や誇張のリスクも存在します。だからこそ「チェック体制」と「セキュリティ管理」を整えたうえで運用することが不可欠です。

そして導入の成功の鍵は、小さな一歩から始めて改善サイクルを回すことにあります。

AI資料作成の真価は、単なる効率化にとどまりません。

「短時間で成果を出す仕組み」を武器にすれば、営業や企画の現場はより戦略的に動けるようになり、個人も組織も新しい競争力を得られるのです。

今こそ、AIを「脅威」ではなく「味方」として取り入れるべきタイミングです。

まずは小さな案件で試し、社内にノウハウを蓄積していきましょう。

資料作成に追われる日々から解放され、本当に価値を生む業務に集中できる未来はすぐそこにあります。

AIを使いこなせる人とそうでない人との差は、今後ますます広がっていきます。

だからこそ「今日から試す一歩」が、あなた自身のキャリアと成果を大きく変える第一歩になるのです。

あなたの常識が壊れる!思考を再構築する〝人生のOS〟

みかみさんのBrain「【パラダイムシフト】あなたの人生を変える9つの視点」では、資本主義の限界を超えて〝幸福に生きるための思考のアップデート〟を提供します。

- なぜ〝これだけ豊かな時代に〟鬱が増えているのか?

- 幸福とは何か? 思い込みを再定義するパラダイム転換

- AI時代に不可欠な「言葉の仕組み」とプロンプト思考の習得

- 人間の仕組みを理解することで、幸福と生産性を両立させる

- もう「努力=結果」の時代じゃない。学びの仕組みを見直せ

- 思考力の正体とは?アイデアが無限に出る脳の使い方を伝授

- すべては課題解決の構造を知ることから始まる

- 「資本主義のルール」を知らずにビジネスは絶対にうまくいかない

- 与える力(GIVE)が幸福も収入も人間関係も変える

- 誰でも再現可能!人生の再定義テンプレートを公開

- 2021年に実践した人生を変えた1日の裏側を初公開

みかみさんのXでは、現代の思考のズレを可視化し、人生のOSを書き換えるヒントが日々発信されています。

フォローしていない方は、ぜひこの機会にチェックしてください。

みかみさんのXはこちら。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。