Brainメディア運営部です!

今回はヒナキラさんへのインタビュー内容をもとに記事を執筆しました。

簡単に紹介をさせていただきます。

「AIで音楽を作ってみたいけど、SunoとかGPTsってどう使えばいいの?」

そんな疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

実際、AI音楽の世界では今、かつてないほど〝創作の自由度〟が高まっています。

とはいえ、ツールの選び方やプロンプト設計を間違えると、

せっかくのアイデアが〝思ったように再現されない〟こともしばしば。

そこで注目を集めているのが、ChatGPTの拡張版であるGPTsを使った音楽生成です。

GPTsを活用すれば、音楽知識ゼロでも〝プロ級のクオリティ〟が生まれる。

その秘密は、あらかじめ最適化されたプロンプト設計にあります。

ヒナキラさんが開発したGPTsセットは、Sunoと完全連携し、

「歌あり」「歌なし」などの設定を選ぶだけで、理想の音楽を自動生成。

さらに、タイトルやYouTube概要文まで自動で出力されるため、

〝制作から公開までの時短〟を実現します。

これにより、従来は数時間〜数日かかっていた作曲プロセスが、

ほんの数分で完結するようになりました。

本記事では、そんな革新的な仕組みを持つ〝GPTs×Suno〟を軸に、

AIがどのようにして〝神曲〟を生み出すのかを深掘りします。

また、AI音楽を活用した副業・動画制作・ブランディングなど、

実践的な応用例も紹介。

最後には、AI音楽と映像が融合する〝次世代の創作の未来〟にも迫ります。

AI音楽を始めたい人も、すでに挑戦中の人も、

この記事を読むことで〝AIクリエイターとしての第一歩〟が踏み出せるはずです。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。

目次

〝誰でも神曲を生み出せる〟GPTs音楽生成の新時代

かつて音楽制作といえば、専門知識や高価な機材が必要な〝限られた人の領域〟でした。

しかし今、AIの進化によってその常識が完全に覆されようとしています。

GPTsと音楽生成AI「Suno」の登場が、音楽制作を誰でもできる創作体験へと変えたのです。

たとえ作曲経験がなくても、GPTsを使えばまるでプロのような完成度の楽曲をAIが導き出してくれます。

ここでは、AI時代の音楽制作を支える〝GPTsの秘密〟を、ヒナキラさんの実践を交えながら解き明かしていきます。

〝音楽知識ゼロ〟でも高品質な曲が作れるGPTsの秘密

ヒナキラさんが語るGPTs最大の魅力は、「誰でも使える」という圧倒的な使いやすさにあります。

ChatGPTでは専門的なプロンプトを自分で設計する必要がありますが、GPTsではその設計をすでにAIが担ってくれます。

ユーザーは「どんな曲を作りたいか」というイメージを伝えるだけで、GPTsが自動的に理想のプロンプトを生成してくれるのです。

つまり、音楽の知識がなくても〝プロレベルの構成〟が一瞬で完成するということ。

このプロンプトがそのままSunoに対応しているため、コピペするだけで高品質な楽曲を生み出せる点も魅力です。

AIが〝専門知識の壁〟を壊し、誰もが作曲家になれる時代を実現したのです。

また、GPTsは単なるテンプレートではなく、ユーザーの入力内容をもとに「感情」「テーマ」「ジャンル」を判断して出力を最適化します。

たとえば「明るく前向きな曲を作りたい」と入力すれば、構成だけでなく歌詞の雰囲気までポジティブに統一されるのです。

一方で「切ない夜の曲を作りたい」と伝えると、メロディラインから歌詞構造まで一気に変化します。

この柔軟性が、GPTsが〝音楽生成に最適〟とされる理由です。

さらにヒナキラさんは、こうしたプロンプトを何百回も試しながら、最も美しい出力を生む構成をAIに学習させてきました。

その積み重ねが、誰でも安心して神曲を作れるGPTs設計の土台となっているのです。

- 知識ゼロでも感覚的に使える設計

- AIが自動で最適プロンプトを生成

- ジャンル・感情に合わせて柔軟に出力

AIが創作の壁を取り払い、感性のままに音楽を作れる環境を生み出しています。

ChatGPTとの違いと、なぜGPTsが音楽に最適なのか

ChatGPTとGPTsは同じAI技術を基盤にしていますが、音楽制作においては明確な違いがあります。

ChatGPTは汎用型であるため、プロンプト設計や構成の指示をすべてユーザー自身が考える必要があります。

一方でGPTsは、特定の目的、この場合は「音楽生成」、に特化してカスタマイズされており、

その目的に最適な指示や設定を自動で出力してくれます。

つまり、GPTsは〝音楽制作専用に調律されたChatGPT〟といえる存在なのです。

たとえば、ChatGPTでは「Sunoで良い曲を作るプロンプトを考えて」と入力しても、出力の精度にはばらつきがあります。

しかしGPTsでは、すでにSunoの構造や入力仕様が組み込まれているため、

最初からSunoが理解しやすいプロンプトとして最適な形式で出力されるのです。

さらに、GPTsはユーザーが音楽制作でつまずきやすいポイント、

「どんなスタイルを選べばいいか」「歌詞をどう書けばいいか」といった悩み、を質問形式で自然に導いてくれます。

そのため、初心者でも流れるように制作を進められ、途中で迷うことがありません。

また、ChatGPTでは一度のやり取りで完璧なプロンプトを得るのは難しいですが、

GPTsはヒナキラさんが何度も調整と改良を重ねた〝最適化済みのテンプレート構造〟を搭載しています。

それにより、ユーザーの意図をより正確に読み取り、感情やジャンルに応じて柔軟に出力を変化させることができるのです。

この仕組みは、まさに人間の音楽プロデューサーが隣でディレクションしてくれるような体験に近いでしょう。

AIが〝思考の手間〟を取り除き、創作そのものに集中できる環境を整える、それがGPTsの真価です。

さらにGPTsは、音楽制作だけでなく、YouTube投稿やSNS発信までを一貫してサポートするよう設計されています。

ChatGPTが〝知識ツール〟であるのに対し、GPTsは〝実践クリエイティブAI〟。

制作から発信までをシームレスに繋ぐ存在として機能するのです。

- ChatGPTは汎用AI、GPTsは目的特化AI

- プロンプト設計が自動化され、迷わず作曲可能

- 制作から発信までワンストップで完結

GPTsは〝考えるAI〟から〝共に創るAI〟へ、音楽制作の在り方そのものを変えています。

創作を加速させる〝時短×心理的ハードルの低減〟効果

音楽制作の最大の課題は、「始めるまでのハードル」と「完成までの時間」にあります。

作曲に必要な知識、プロンプト設計、ツール操作など、

多くの初心者は最初の一歩でつまずきやすいのが現実です。

しかしGPTsを使えば、そのハードルは驚くほど低くなります。

ヒナキラさんは、「AIが代わりに考えてくれるから、気楽に始められる」と語っています。

たとえば通常のChatGPTでは、Sunoで曲を作るために複雑なプロンプトを自分で構築しなければなりません。

一方GPTsは、必要な要素(ジャンル、テンポ、歌詞の雰囲気など)を順に質問してくれるため、

まるで対話をするようにプロンプトが完成していくのです。

この設計が、心理的負担を大きく軽減します。

考えるよりも先に「作ってみよう」と思える、それがGPTs最大の魅力です。

さらにGPTsでは、プロンプト作成からSunoでの生成まで、わずか数分で完了します。

この〝スピード感〟が創作意欲を途切れさせず、継続的な制作を後押しします。

ヒナキラさん自身も「ChatGPTで一から組むよりも圧倒的に早い」と語り、

思い立った瞬間に曲作りが始められることがAI時代の強みだと強調しています。

また、〝やってみる〟という気軽さは、心理的な成功体験を生み出します。

完成した曲を聴くことで「自分でもできた」という実感が得られ、

次の制作へのモチベーションが自然と高まっていくのです。

AIが創作に寄り添うことで、音楽制作は「特別な才能のある人のもの」から「誰もが楽しめる体験」へと変化しました。

それこそが、GPTsが音楽クリエイティブを民主化する理由です。

- AIが質問形式でプロンプトを自動構築

- 数分で曲が完成する圧倒的な時短性

- 心理的ハードルを下げて創作を促進

AIが考える手間をなくし、心が動いた瞬間に音楽が生まれる世界を実現しています。

音楽制作のハードルを下げる〝AIアシストの進化〟

AIの進化によって、音楽制作はますます手軽で、直感的なものになっています。

特にGPTsのようなアシストAIは、技術を知らなくても〝感覚的に操作できる〟点が特徴です。

たとえば「明るく元気な曲が作りたい」と伝えるだけで、AIが構成・歌詞・メロディの方向性まで自動で組み立ててくれます。

これまでのように理論やコード進行を学ばなくても、

イメージを入力するだけで音楽が形になる、まさに新しい創作体験です。

AIが〝音楽の難しさ〟を裏で支え、人間は〝感情の表現〟に集中できる。

ヒナキラさんは、AIを使った音楽制作を〝共同作業〟として捉えています。

AIが得意な部分を任せることで、自分の感性により多くの時間を使えるという考え方です。

また、AIが提案する音楽構成は、人間が気づかないパターンを含むことがあり、

新しい発想や表現のきっかけにもなります。

この〝予想外のインスピレーション〟こそ、AIアシストがもたらす最大の恩恵といえるでしょう。

さらにGPTsでは、AIがユーザーの作風を学習していくため、使えば使うほど自分好みの曲が生まれやすくなります。

つまり、AIがあなたの創作スタイルを理解し、支えてくれるパートナーになっていくのです。

こうしたAIアシストの進化によって、音楽制作は「難しいもの」から「楽しいもの」へと完全にシフトしました。

今や、誰でも感情のままに音を形にできる時代、それがGPTsが切り拓いた〝創作の民主化〟の本質です。

- AIが構成・歌詞・メロディを自動生成

- 人間は感情表現に集中できる環境を実現

- AIが創作スタイルを学び、成長していく

AIが裏で全部を整えてくれるから、僕らは〝作りたい気持ち〟だけに集中できるんですよ。

〝Sunoを最大限活かす〟GPTsセット完全ガイド

ヒナキラさんが開発したGPTsセットは、Sunoの性能を最大限に引き出すために設計されています。

単なるAIツールの集合ではなく、「音楽制作を最短で完成させるための仕組み」として構築されたものです。

その根幹にあるのが、目的別に最適化された〝二刀流GPTs〟。

楽曲の方向性に合わせてAIを切り替えることで、誰でもプロ並みのクオリティを実現できます。

ここからは、ヒナキラさんが提唱する〝Suno専用GPTsセット〟の中核構造を紐解いていきましょう。

歌あり・歌なしで分けられた〝二刀流GPTs〟の仕組み

GPTsセットの最大の特徴は、「歌あり」と「歌なし」の2種類に分かれた二刀流設計にあります。

この設計により、ボーカル付きのポップスからインストゥルメンタルまで、幅広い音楽表現に対応できるようになっています。

まず「歌ありバージョン」は、歌詞とメロディを同時に生成するタイプ。

まるでアーティストが歌っているかのような臨場感のある楽曲を生み出します。

一方、「歌なしバージョン」は、楽器の構成やリズム重視の音楽、

ピアノ曲・クラシック・Lo-fi・環境音楽などに最適化されています。

どちらもSunoのカスタムモードに合わせて設計されており、

Lyrics(歌詞)・Style(曲調)・Exclude(除外要素)の各入力欄にそのまま使える形式で出力されます。

つまり、ユーザーはAIが生成したプロンプトをコピペするだけで、Sunoが理想の曲を作り上げてくれるのです。

この〝完全自動プロンプト構成〟が、GPTsセットを他のAI音楽ツールと一線を画す存在にしています。

また、両バージョンにはそれぞれ〝最適ジャンル設定〟が組み込まれており、

ボーカル曲なら「バンド・ポップス・EDM系」、インスト曲なら「ピアノ・アンビエント・Lo-fi」など、

Sunoの音源生成傾向に基づいて調整がされています。

この最適化により、出力される曲の安定性と完成度が飛躍的に高まります。

初心者はもちろん、経験者が使っても〝速くて精度が高い〟という感覚を得られるはずです。

そしてヒナキラさん自身も、「この構成が完成したとき、初めて本当の意味で〝音楽をAIに任せられる〟と感じた」と語ります。

- 歌あり・歌なしで構成が異なる二刀流設計

- Sunoカスタムモードに完全対応したプロンプト形式

- ジャンル別に最適化されたAI構造で安定した生成

音楽の方向性を選ぶだけで、AIが最適な構成を導き出す、

それがGPTsセットが持つ最大の革新性です。

タイトル・サムネ・概要文まで自動化する〝時短設計〟

GPTsセットのもう一つの特徴は、音楽を「作る」だけでなく「発信する」までを一気通貫でサポートしてくれることです。

ヒナキラさんは、AIを使う最大の価値を〝時短〟と〝発信の容易さ〟にあると語ります。

GPTsセットは、Sunoで作曲した後の作業、タイトル・サムネイル・概要文までを完全自動化してくれるのです。

通常、YouTubeやSNSに曲をアップする際には、

タイトルや説明文、さらにはサムネ画像の作成まで手作業で行わなければなりません。

しかし、このGPTsセットではAIが楽曲データをもとに、

「曲のテーマ」「雰囲気」「ジャンル」を読み取り、最適なタイトルと概要文を自動生成します。

たとえば、穏やかなピアノ曲を作った場合は、

「眠れない夜に寄り添うLo-fiピアノ」など、ターゲット層に刺さる言葉でタイトルが提案されます。

概要文には、曲の魅力・使用目的・ハッシュタグまで自動で整備されるため、

ユーザーはコピペするだけでそのまま投稿可能です。

さらに、AIはその曲に合った〝サムネイルの指示文〟まで出力します。

この指示文を画像生成AIに入力すれば、アートワークも数分で完成。

音楽からビジュアルまで、ワンストップでクリエイティブが仕上がる仕組みです。

まさに〝作って終わり〟ではなく、〝発信まで自動化する〟のがGPTsセットの真骨頂といえるでしょう。

ヒナキラさんは、「投稿準備の時間が1/10になった」と語るほど、その効率化は圧倒的です。

作品づくりに集中できるだけでなく、発信のストレスからも解放される、

それがAIがもたらす最大の恩恵なのです。

- タイトル・概要文・ハッシュタグを自動生成

- サムネイル画像の生成指示までAIが提案

- 投稿準備の時間を1/10に短縮できる時短設計

AIが発信まで伴走することで、創作のスピードと完成度がかつてないレベルへと進化しています。

創作を共有し合う〝Discordコミュニティ〟の価値

AI音楽の世界は、ツールの使い方を覚えるだけではなく、仲間と刺激を与え合う環境が重要です。

ヒナキラさんがGPTsセットに組み込んだ〝購入者限定Discord〟は、まさにそのための場所です。

ここでは、AIで作った音楽をシェアしたり、他の人の作品を聴いたりできる、創作と交流のハブが形成されています。

多くのAI音楽クリエイターは、孤独に作業を続けがちです。

しかし、このDiscordでは完成した楽曲を投稿し、フィードバックをもらい、互いにブラッシュアップする文化が根づいています。

「せっかく良い曲ができても、聴いてもらう場所がない」という悩みを解消するだけでなく、

同じ興味を持つ人とつながることで創作意欲が一層高まります。

しかもこのコミュニティでは、共有された楽曲を〝私的利用の範囲であれば使用可能〟という独自ルールが設定されています。

たとえば、気に入った曲を自分のBGMとして使ったり、学習素材にしたりすることも可能なのです。

この柔軟な仕組みが、クリエイター同士の相互支援を自然に生み出しています。

さらに、AI音楽の新しいトレンドやSunoの最新バージョン情報などもコミュニティ内で共有され、

最新のナレッジをリアルタイムで吸収できる点も大きな魅力です。

まさに「AI音楽の学び場」であり、「刺激し合う創作の場」。

ヒナキラさんはこの環境を「共創の循環」と呼び、

〝作品を通じて人がつながる〟というAI時代ならではのコミュニティの形を体現しています。

AIを活用するのは個人の力を拡張するため、

しかし、その力を共有することで、より大きな価値が生まれるのです。

- AI音楽を共有し合える限定コミュニティ

- 互いの作品を学び合い、成長できる環境

- 最新AI音楽トレンドをリアルタイムで吸収

AI音楽の世界を一人で探るのではなく、同じ志を持つ仲間と共に学び合う環境が、クリエイターとしての継続力と成長を支えています。

商用利用の注意点と、著作権リスクを避ける方法

AI音楽を活用する際に欠かせないのが、著作権と利用規約の正しい理解です。

どんなに高品質な曲を作れても、使用条件を守らなければトラブルにつながる可能性があります。

特にSunoは、有料プランと無料プランで著作権の扱いが異なる点に注意が必要です。

無料プランでは商用利用が禁止、有料プランのみが収益化や公開利用を許可しています。

つまり、YouTubeでの収益化、配信サービスでの販売、CMや映像作品への使用などは、

必ず有料プランで生成した楽曲を使う必要があります。

一方、無料プランで作成した曲を個人的に聴いたり、学習目的で使ったりする分には問題ありません。

また、GPTsセットのDiscordで共有された楽曲についても、

〝私的利用のみ許可〟というルールが設けられています。

他の人が作った音楽を商用に使うことはできませんが、

自分の中で楽しむ・参考にする・BGMとして聞くといった使い方は自由です。

こうしたルールを守ることで、安心してAI音楽を活用できます。

ヒナキラさんは、「規約の理解はAI時代の新しいリテラシー」と強調しています。

特にSunoのような海外発のAIサービスはアップデートも頻繁なため、

利用条件が変わることもあるので、定期的な確認が欠かせません。

また、楽曲を公開する際は、

自分の生成物であることを明記しておくとトラブルを防げるケースもあります。

AIが創作に深く関わる時代だからこそ、

クリエイター自身の倫理観と責任意識が問われるといえるでしょう。

ルールを守ることは、AI時代の音楽を長く楽しむための〝前提条件〟なのです。

- Sunoの商用利用は有料プラン限定

- 他人の楽曲は私的利用の範囲内で楽しむ

- 利用規約の更新を定期的にチェック

ルールを守れば、AI音楽はもっと自由に楽しめる、そういう時代なんですよね。

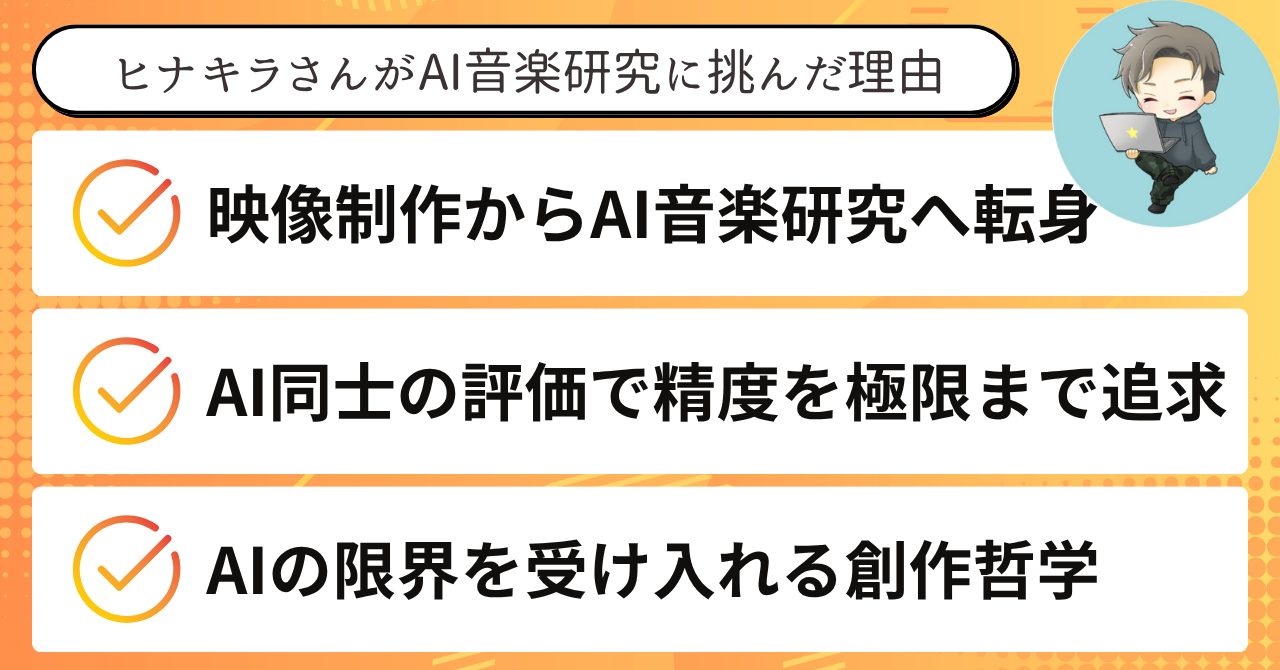

ヒナキラさんがAI音楽研究に挑んだ理由

AI音楽に情熱を注ぐヒナキラさん。

その原点は、意外にも「動画生成」への興味から始まっていました。

もともと彼が目指していたのは、映像クリエイターとしての表現拡張。

しかし、〝良い映像には必ず良い音楽が必要だ〟という気づきが、AI音楽への扉を開いたのです。

動画と音楽の関係を研究する中で、AIが生み出す音楽の精度とスピードに驚かされたと言います。

そして、そこから独自の音楽研究が始まりました。

動画生成の延長から見つけた〝AI音楽の可能性〟

ヒナキラさんがAI音楽に興味を持ったきっかけは、「映像をより良くするためのBGM作り」でした。

最初は動画生成AIで映像を制作していましたが、音楽の重要性に気づき、AIで音楽を生成してみたのです。

すると、想像以上に高品質な曲が生まれ、「これはすごい」と感じたといいます。

動画制作の〝補助ツール〟として始めたAI音楽が、気づけば〝主役〟に変わっていったのです。

AIによって作られた音楽は、まるで人間が作曲したかのような表現力と構成美を持っていました。

そこから、彼の探究心が一気に燃え上がります。

「もっと精度を高めたい」「もっと理想の音を引き出したい」、。

この情熱が、GPTsやSunoを使った独自の音楽生成研究へと発展していきました。

もともとAIに関しての専門知識があったわけではありません。

だからこそ、一般のクリエイターが感じる〝難しさ〟や〝つまずき〟を誰よりも理解しているのです。

そしてその課題をAIの力で乗り越えられるよう、GPTsの設計に落とし込んでいきました。

AI音楽との出会いは偶然でしたが、それが〝人生の転機〟になったと彼は語ります。

動画制作の延長線上で見つけたのは、音と感情を自由に操るための新しいクリエイティブの形でした。

- AI音楽との出会いは動画制作から始まった

- AI音楽の表現力と構成美に衝撃を受けた

- 補助ツールから主役へ、AI音楽が中心に

AIによって音楽と映像の境界が溶け、創作の新しい地平が広がり始めていました。

Gemini×Deep Researchによる〝最適プロンプト探索〟

AI音楽をさらに高めるために、ヒナキラさんが次に取り組んだのが〝プロンプト研究〟です。

同じAIでも、入力するプロンプト次第で結果がまったく変わる、。

その〝精度の壁〟を突破するために彼が採用したのが、GoogleのAI〈Gemini〉とその分析機能〈Deep Research〉でした。

AIにAIを評価させるという、まさに次世代の研究アプローチです。

ヒナキラさんはまず、「音楽生成AI Sunoに最適化されたプロンプトを調査する」という指令をGeminiに与えました。

Deep Researchは膨大な情報を解析し、効果的な構文・ワード選定・音楽的要素を抽出。

その結果をもとに、彼自身が作ったプロンプトをGeminiに評価させて、スコアリングを実施しました。

さらに、その評価結果をもとにブラッシュアップを繰り返すという、まさに〝AIとAIの共同研究〟が行われていたのです。

「このプロンプトは何点?」「100点にするにはどうすればいい?」という問いを重ねることで、

Geminiのフィードバックを取り込み、最終的に〝100点評価〟のプロンプトを完成させました。

特に「歌なしバージョン」は、Geminiから「現時点で考え得る最適解」とまで評されたといいます。

もちろん、AIにも限界はあります。

それでも、AIがAIを評価・改善するというループが生まれたことで、

人間では到達しにくいレベルのプロンプト最適化が実現したのです。

この試みは、AI音楽生成における「品質保証」の新しい形でもあります。

つまり、ヒナキラさんのGPTsは、ただの音楽生成ツールではなく、

AI同士が研究と改善を繰り返す〝自己進化型のクリエイティブAI〟へと進化しているのです。

- Gemini+Deep ResearchでAIプロンプトを解析

- AIがAIを評価する「自己改善型」研究を実現

- 最高評価を得た〝100点プロンプト〟を完成

AIの知見と人間の感性を掛け合わせ、プロンプト精度を極限まで磨き上げる、それがヒナキラ流AI研究の真髄です。

調査・評価・改善を繰り返す〝AI研究型クリエイティブ〟

AI音楽を進化させるうえで、ヒナキラさんが何より大切にしているのが「検証と改善の反復」です。

AIが出した結果をそのまま使うのではなく、

どこが良くて、どこが改善できるかを常に見直す姿勢こそが彼の強みです。

AIが生成したプロンプトをSunoで試し、出力された音楽を聴き、

その結果を再びAIに評価させる、まるでAIと対話するように研究を進めていきます。

「AIを使いこなす」のではなく、「AIと共に成長する」感覚で創作を続けているのです。

たとえば、Sunoで生成した曲のクオリティが思うように出なかった場合、

ヒナキラさんはその原因を構文、語彙、スタイル、テンポ設定など細かく分解して検証します。

そして、その分析結果をもとにAIへ再入力し、別の角度からの提案を引き出します。

このプロセスは、まさに〝AI研究者〟のアプローチそのものです。

一見クリエイティブとは離れているように見えて、

その裏には徹底したデータ分析とロジック構築が存在します。

ヒナキラさんは言います、

「AIが作る曲には、まだ人間の感性が必要。でも、人間の感性にもAIの補完が必要」だと。

この考え方こそ、AI音楽時代における新しい創作哲学です。

また、AIの進化スピードが速いからこそ、常に〝再検証〟が欠かせません。

昨日の最適解が、今日の標準では通用しない、そのスピード感に対応するため、

ヒナキラさんは常にAIの挙動を観察し、アップデートに合わせて最適化を続けています。

AIをツールとして終わらせず、パートナーとして育てる姿勢。

それが〝AI研究型クリエイティブ〟という新しいスタイルを確立している理由です。

- AIの出力を分析・評価して継続的に改善

- AIと人間が協働する新しい創作モデルを確立

- 進化に合わせた再検証で常に最適化を実現

AIと共に進化することで、クリエイティブは〝個人の才能〟から〝共創の知性〟へと進化しています。

限界を理解したうえでの〝現実的な精度追求〟

AI音楽の世界では、どれほど高度な技術を用いても〝完璧〟というものは存在しません。

ヒナキラさんもまた、AIが持つ限界を理解しながら、現実的な精度を追求しています。

たとえば、Sunoにはプロンプト文字数の制限や曲の長さ指定の不安定さなど、

システム上の制約がいくつもあります。

どれだけ緻密なプロンプトを作っても、AIがそのすべてを読み切れないこともあるのです。

しかし、その限界を知ることでこそ、AIとの正しい付き合い方が見えてくる。

ヒナキラさんは、〝AIを使いこなす〟よりも、〝AIを理解する〟ことに重きを置いています。

それは、人間がAIを操作する時代から、AIと共に創る時代へと移行している証でもあります。

「思い通りにならない部分も含めてAIの味」、そう語るように、

彼はAIの〝予測不能な表現〟をむしろ楽しむスタンスを取っています。

また、AIが生成する音楽の中には、偶然のハーモニーや、

人間では思いつかないリズム構成が生まれることもあります。

そうした〝偶発的な創造〟こそ、AI音楽の魅力の一つなのです。

ヒナキラさんは、そうした偶然を受け入れながら、

AIが出した結果を分析し、より自分の理想に近づけていく工夫を続けています。

つまり、AIの限界を理解した上で〝人間の感性〟を融合させることが、

本当の意味でのAIクリエイティブだということです。

その姿勢は、単なる技術探求を超え、〝AIと共に音楽を進化させる〟という新しい哲学へと昇華しています。

- AIの制約を理解し、現実的な精度を追求

- 思い通りにならない部分を創作の味として活用

- 偶発的な創造を楽しむ柔軟なクリエイティブ精神

AIにも限界はあるけど、それを理解した上で使えば〝人間以上の作品〟も生まれるんですよ。

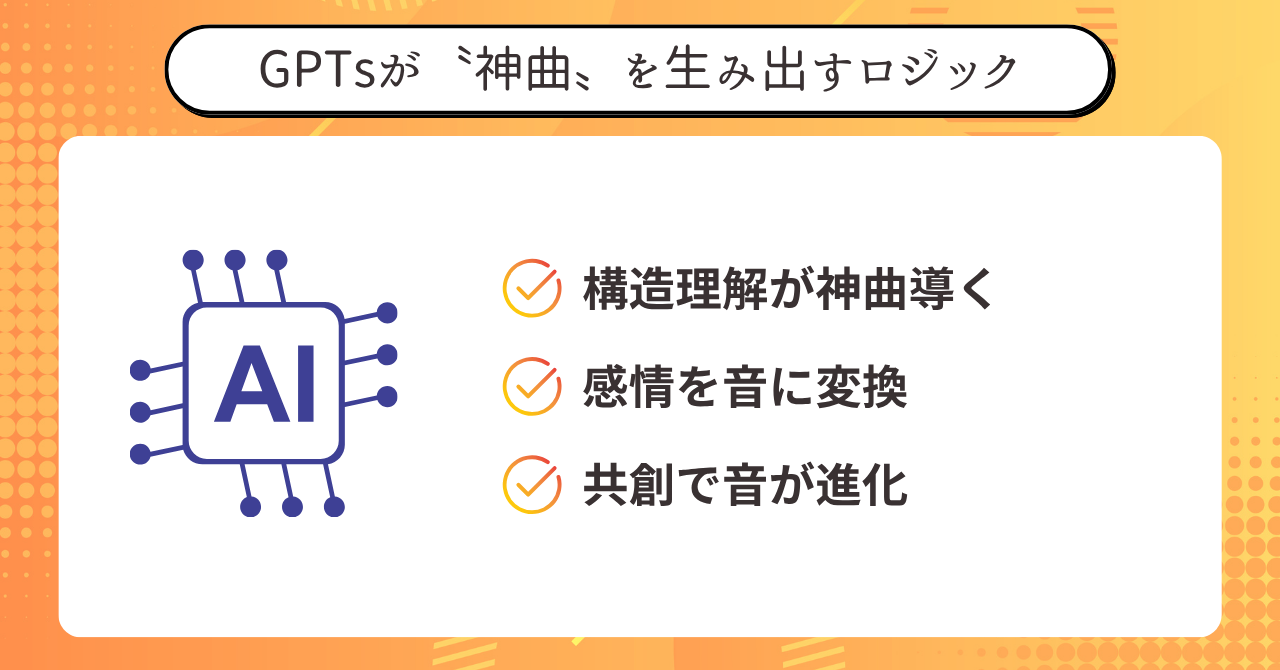

GPTsが〝神曲〟を生み出すロジック

AIが音楽を生み出す仕組みは、単なる自動生成ではなく〝構造理解〟に基づいた設計です。

特にSunoのカスタムモードを正しく使いこなすことで、音楽の完成度は飛躍的に向上します。

ヒナキラさんのGPTsは、このSunoの構造を精密に分析し、

〝どの要素が楽曲の個性を決めるのか〟という部分まで計算されたロジックを組み込んでいます。

AIが設計するプロンプトの中に、音楽理論と感性の方程式が隠されているのです。

ここからは、GPTsがどのように〝神曲〟を導き出すのか、その内部構造を紐解いていきましょう。

Sunoの構造理解が創作を変える:カスタムモードの本質

AI音楽生成の精度を左右するのは、Sunoの「カスタムモード」をどこまで理解しているかにあります。

多くのユーザーが気づかないのは、カスタムモードが持つ入力構造の奥深さです。

通常の〝シンプルモード〟では、簡単な指示だけでAIが即座に曲を生成しますが、

カスタムモードでは「Lyrics」「Style」「Exclude」などの詳細な要素を指定できます。

この3つの入力欄が、楽曲の方向性を決定する〝音楽の設計図〟なのです。

GPTsは、この構造を完全に理解し、最適化された形でプロンプトを生成します。

ユーザーは複雑な設定を意識せず、AIが裏で設計図を構築してくれる、これがGPTs最大の強みです。

たとえば「Lyrics(歌詞)」では、単に歌詞を入れるだけではなく、

〝どんな感情を込めるか〟〝どんなストーリーを伝えるか〟といった指示まで組み込まれています。

「Style」ではジャンルやテンポだけでなく、音の質感、リズム構成、ボーカル表現のトーンまで定義されます。

そして「Exclude」では、入れたくない要素、たとえば「悲しい雰囲気」「電子音過多」などを除外することで、

より狙い通りの楽曲を生成できるのです。

これらを自動でバランスよく設計するのがGPTsの役割。

人間が手作業で試行錯誤するよりも速く、しかも高精度に最適解を導きます。

また、GPTsはSunoのアップデート仕様に応じて自動的に調整されるため、

最新バージョンの構造変化にも柔軟に対応します。

つまり、〝常に進化するSuno〟に合わせて〝常に最適化されるGPTs〟が存在しているのです。

ヒナキラさんはこの構造理解を、「AIが人間の作曲意図を翻訳するプロセス」と表現しています。

AIが単に作曲するのではなく、〝人間の感情を音に変換する〟、

そこに、AI音楽の真価があるのです。

- SunoのカスタムモードはAI音楽の設計図

- Lyrics・Style・Excludeの3要素が楽曲を決定

- GPTsが構造を理解し、自動で最適化を実現

AIが構造を理解して設計することで、人間の感性がより明確に音として表現される時代が始まっています。

歌詞・スタイル・除外要素が生み出す〝音楽方程式〟

AI音楽生成の中核にあるのは、「歌詞(Lyrics)」「スタイル(Style)」「除外要素(Exclude)」の3つの要素です。

これらはSunoのカスタムモードにおける基本設定ですが、

ヒナキラさんのGPTsはこの3つを〝方程式〟として統合的に設計しています。

つまり、単なる要素の組み合わせではなく、AIが相互作用を理解して音を構築しているのです。

「歌詞」は物語と感情を決定づけるパート。

GPTsでは、歌詞の中に〝間奏〟や〝ブリッジ〟といった指示も含めて生成されます。

これは単なる文字列ではなく、〝楽曲の構成そのもの〟をAIが理解して出力しているということです。

次に「スタイル」は、音楽の世界観を作る要素です。

テンポ・ジャンル・リズム・音色・ボーカル表現、これらを数値ではなく、感情表現としてAIが解釈します。

たとえば「切なさを感じるEDM」と入力すれば、AIはテンポを落とし、

メロディラインにマイナーコードを組み込み、音色を柔らかく調整します。

これはAIが〝音楽の文法〟を学習しているからこそ可能な表現です。

そして「除外要素(Exclude)」は、音楽の完成度を高めるための〝フィルター〟の役割を果たします。

AIに「ノイズを減らして」「エレクトロ感を弱めて」と伝えるだけで、

不要な要素を自動的に取り除くことができます。

この3つの要素が互いに影響し合いながら最適な音を作り出す、

それがヒナキラGPTsの〝音楽方程式〟の本質です。

感情×構成×除外=理想の音。

それは数学的でありながら、極めて人間的な設計でもあります。

ヒナキラさんは、このロジックを「人間の感情をAIが再現するための翻訳プロセス」と呼んでいます。

AIが理論をベースに感情を再構成し、人間の〝感じる音〟を再現する、そこに神曲の秘密があるのです。

- 歌詞・スタイル・除外要素の三要素が音楽を設計

- AIが相互作用を理解して最適な構成を生成

- 感情を方程式として音に変換する新しい表現法

AIが論理的に設計した音の方程式が、人間の感性と共鳴する、その融合が、まさに〝神曲〟を生み出す瞬間なのです。

AIがトレンドを解析し、感性を拡張する仕組み

AIが生み出す音楽が時代にマッチしているのは、偶然ではありません。

GPTsは常に音楽トレンドを解析し、人気のある曲構成や表現手法を学習しています。

そのため、生成される曲には〝今っぽさ〟や〝聴きやすさ〟が自然と反映されるのです。

AIは膨大な楽曲データから共通点を見出し、感性のトレンドを再構築しています。

たとえば「ミセスグリーンアップルのような爽やかさ」や「ヨルシカのような切なさ」など、

具体的なアーティスト名を指示すると、AIはその特徴を抽出して再現します。

ボーカルの抑揚やコード進行、歌詞のテーマまで、

人間が感覚的に「いい」と思うポイントを数値化して組み合わせるのです。

これにより、ユーザーが漠然としたイメージしか持っていなくても、

〝聴きたかった曲〟がAIによって具現化されます。

つまり、AIは人間の感性を模倣するのではなく、

人間の感性を拡張する存在へと進化しているのです。

さらに、GPTsは新しい音楽ジャンルにも柔軟に対応します。

トレンドの変化を学習し続けることで、

既存のスタイルに縛られない〝次世代の音〟を生み出すことも可能です。

たとえば、ローファイとEDMを組み合わせた独自のスタイルなど、

AIが解析によって導き出した〝新しい音楽の可能性〟が次々と生まれています。

AIは過去の成功例を踏まえながら、未来の音楽の方向性を提示しているのです。

ヒナキラさんは、「AIは人間が気づかない〝流行の種〟を先に掴む」と語ります。

AIが感性の地図を広げ、人間がその上に新しい表現を描く、

この共創こそが、今のAI音楽を〝時代の最前線〟に押し上げている理由です。

- AIがトレンド楽曲を解析して構造を学習

- 人間の感性を拡張し、〝今らしさ〟を再現

- 新しい音楽ジャンルを生み出す柔軟な進化

AIが読み解くトレンドの方程式が、人間の感性と出会う瞬間、そこに、次の時代の〝音〟が生まれています。

〝人間×AI〟で実現する神曲プロンプトのリアル

AI音楽の完成度を決定づけるのは、AIの能力だけではありません。

人間の感性とAIの論理がかみ合ったときにこそ、〝神曲〟が生まれます。

ヒナキラさんが行っているのは、まさにその両者の融合です。

AIに全てを委ねるのではなく、AIを自分の相棒として扱う。

そのスタンスが、唯一無二のプロンプトを生み出しています。

AIがロジックを構築し、人間が感情を吹き込む、その交差点に神曲があるのです。

ヒナキラさんは、AIが生成したプロンプトを人間の感覚で微調整します。

たとえば、AIが出したスタイルが少し硬いと感じた場合、

「もう少し柔らかい雰囲気で」「ボーカルを優しく」といった一言を加えるだけで、出力の印象が変わります。

それはまるで作曲家が指揮者にニュアンスを伝えるようなもの。

AIに〝自分の感情〟を理解させるこの工程が、音楽生成を人間的なものへと引き戻しているのです。

また、AIが出力した結果を再評価する段階でも、人間の耳が重要な役割を果たします。

AIは理論的な正しさで判断しますが、人間は「心地よいか」「感動するか」で判断します。

この2つの観点が重なったときにだけ、真に〝響く音〟が生まれるのです。

ヒナキラさんはこのプロセスを「感性のキャッチボール」と表現します。

AIが提案し、人間が修正し、再びAIが応える、。

そのやりとりの中で、音楽は磨かれ、深化していきます。

そして最終的に完成した曲には、AIの論理と人間の魂の両方が宿るのです。

まさに〝人間×AI〟という共創からしか生まれない、特別な一曲。

それこそが、神曲プロンプトのリアルな姿です。

- AIがロジックを、人間が感情を担う共創設計

- 微調整を通してAIに感性を学ばせる

- 論理と感情の融合が〝神曲〟を生む

AIが理論で作り、人が感情で仕上げる。だから〝神曲〟になるんですよ。

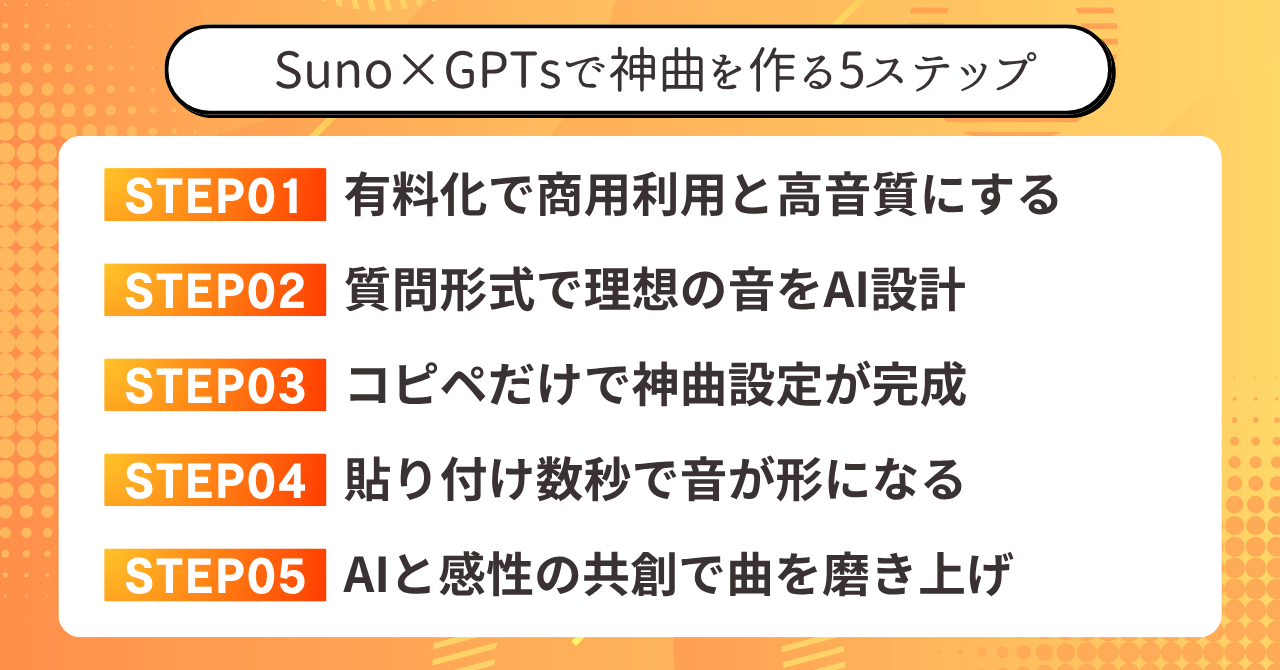

Suno×GPTsで神曲を作る5ステップ

AI音楽を最大限に活かすためには、正しいプロセスを踏むことが重要です。

特にSunoとGPTsを組み合わせる場合、その流れを理解しておくことで、

音楽生成のクオリティが劇的に向上します。

たった5つのステップで、〝思い描いた音〟をAIが再現できる。

ここでは、ヒナキラさんが実際に行っている神曲制作の手順を一つずつ紹介していきます。

初めての人でも迷わず、すぐに理想の曲を完成させられるはずです。

ステップ①:Sunoの有料プランに登録しよう

まず最初のステップは、Sunoに登録し、有料プランにアップグレードすることです。

無料プランでも楽曲生成は可能ですが、商用利用や最新バージョンの機能を使うには有料プランが必須となります。

ヒナキラさんは、有料プランを〝創作の自由を得るための投資〟と表現しています。

有料プランでは、バージョンV5のAIモデルを使用でき、音質や表現力が格段に向上しています。

さらに、商用利用が認められているため、自分の作品をYouTubeやSpotifyなどで公開・収益化することも可能です。

月額1,500円で500曲生成できるコストパフォーマンスは圧倒的。

他のAI音楽サービスと比べても、Sunoはクオリティとコスパの両立に優れています。

また、有料プランでは生成速度も速く、同時に複数のプロジェクトを進めることができます。

制作途中で音を比べたいときも、すぐに複数バリエーションを試せるのが魅力です。

ヒナキラさんいわく、「無料で試すのは最初の一歩、有料化してからが本番」だそうです。

プロジェクトの拡張性や作品の品質を考えれば、有料プランは必須といえるでしょう。

特にAI音楽を副業やコンテンツ制作に活かしたい人にとって、商用利用可能なのは大きな利点です。

Sunoの有料化は、単なる課金ではなく、〝音楽の自由度〟を手に入れるための選択なのです。

- 有料プランで商用利用とV5モデルが解放

- 500曲生成でコスパ抜群

- 作品の品質と制作速度が格段に向上

Sunoの有料化によって、AI音楽の世界は一気に広がり、あなたの創作が本当のスタートを迎えます。

ステップ②:音楽GPTsを起動し、理想のイメージを入力

次のステップは、音楽制作の心臓部、GPTsの起動です。

ここで重要なのは、「どんな曲を作りたいのか」をAIに正確に伝えること。

ヒナキラさんが設計したGPTsは、初心者でも簡単に理想の音楽を作れるように、

〝質問形式のプロンプト構造〟を採用しています。

最初に、作りたい曲のイメージを聞かれます。

たとえば「元気が出る曲」「夜に聴きたい静かな曲」「切ない恋のバラード」など、

感覚的な表現で構いません。

その後、GPTsが3段階の質問を通して曲の方向性を具体化していきます。

AIが対話を通して〝頭の中の音〟を形にする。

ユーザーは専門知識を持っていなくても、まるでプロデューサーのようにAIに指示を出せるのです。

また、GPTsは音楽理論に基づいて入力内容を補完するため、

抽象的な指示でも的確に楽曲スタイルを設定してくれます。

たとえば「心が踊るようなピアノ曲にしたい」と入力すれば、

自動的にテンポやコード進行、雰囲気を分析し、最適なスタイルを提案します。

さらに、「歌あり」と「歌なし」の2種類のGPTsが用意されています。

歌ありのバージョンはボーカル入りの楽曲を、

歌なしのバージョンはインストゥルメンタルやBGM向けの曲を生成します。

この選択により、目的に応じた最適な構成を瞬時に作れるのです。

イメージを正確に伝えれば、AIはその情報をもとに

〝最適なプロンプト〟を出力し、次のステップへと進みます。

想像している音が、AIを通して現実になる瞬間。

それはまるで、頭の中のメロディを具現化する魔法のような体験です。

- 質問形式で初心者でも迷わず入力できる

- 歌あり・歌なしの2種類で柔軟な対応

- 感覚的な指示からAIが最適な音を設計

AIに思いを伝えることで、あなたの中に眠る音楽の〝イメージ〟が形を持ちはじめます。

ステップ③:自動生成されたプロンプトをコピー

理想のイメージを入力すると、GPTsが数秒で〝神曲プロンプト〟を生成します。

このプロンプトこそが、Sunoで楽曲を生み出すための設計図です。

AIが音楽理論・感情表現・構成バランスをすべて計算し、

最適化された文章として出力してくれます。

この時点で、ユーザーは難しい調整をする必要がありません。

やることはただ一つ。出力されたプロンプトをコピーするだけです。

GPTsが生成する内容には、「Lyrics(歌詞)」「Style(スタイル)」「Exclude(除外要素)」の

3つのセクションが含まれています。

それぞれがSuno側の入力欄に対応しており、

コピペするだけで設定が完了するように設計されています。

たとえば、歌詞部分には感情表現を含むメッセージ、

スタイル部分にはジャンルやリズム構成、

除外要素には〝入れたくない雰囲気〟などが自動で整備されています。

この設計により、音楽理論を知らない人でもプロ並みの設定を行えるのです。

さらに、GPTsは曲の目的に応じて出力を微調整します。

「動画用BGMに使いたい」「SNS用に短い曲がいい」など、

使い道を入力しておくと、その用途に最適化されたプロンプトが生成されます。

つまり、AIが〝目的に合わせて作曲の方針を立てる〟ということです。

生成されたプロンプトをコピーしておけば、次のステップでSunoに貼り付けるだけで準備完了。

この手軽さこそが、GPTsによる音楽制作の最大の魅力です。

- AIが最適化したプロンプトを数秒で生成

- Lyrics・Style・Excludeの3構成を自動整備

- コピペだけでプロ級設定を再現可能

AIが整えた設計図をコピーするだけで、あなたの頭の中の〝理想の音〟はもう再現寸前です。

ステップ④:Sunoにペーストして音楽を生成

いよいよ、音楽が形になる瞬間です。

GPTsが出力したプロンプトをコピーしたら、次はSunoのカスタムモードを開きます。

Sunoには「Lyrics」「Style」「Exclude」という3つの入力欄があります。

GPTsの出力をそれぞれの欄に貼り付けるだけで、準備は完了です。

わずか数クリックで、AIがあなたの理想の曲を作り始めます。

このシンプルな操作こそ、Suno×GPTsの最大の魅力です。

音楽知識がなくても、AIが自動的に構成・メロディ・歌詞を調整してくれます。

「Create」ボタンを押した瞬間、AIが数秒でサウンドを組み立て、

一つの〝作品〟として出力します。

まるで、作曲家がピアノの前に座り、

頭の中の音を現実世界に響かせるかのような体験です。

そして再生ボタンを押すと、あなたの理想が音となって流れ出します。

思わず鳥肌が立つ瞬間、それが、SunoとGPTsが紡ぐ創造の魔法です。

さらに、同じプロンプトを少し変更して再生成することで、

テンポや雰囲気の異なるバリエーションも簡単に作ることができます。

この柔軟性があるからこそ、短時間で数多くの楽曲を試作・比較できるのです。

「コピペだけ」で〝音楽制作の壁〟が完全に消える。

これまで専門家だけの領域だった作曲が、誰にでも開かれた世界になりました。

- GPTsの出力をSunoにコピペするだけで完了

- AIが数秒で音楽を自動生成

- バリエーションも簡単に再生成可能

わずかな操作で、あなたのイメージが〝音楽〟として世界に解き放たれます。

ステップ⑤:AIと調整しながら理想のサウンドに仕上げる

最後のステップは、生成された曲を微調整し、理想の完成形へと導く工程です。

AIが自動生成した段階でも高品質な音楽は得られますが、

ここで少し手を加えることで、楽曲の〝個性〟が生まれます。

調整の基本は、GPTsとの対話によるリクエストです。

たとえば、「もう少しテンポを遅く」「ボーカルを柔らかく」「バラード調にして」など、

感覚的な指示を出すだけで、AIがすぐに反映してくれます。

人間の感性をフィードバックしながら、AIが再構成していく。

このやり取りを繰り返すことで、理論と感情が融合した〝あなただけの音〟が完成します。

さらに、AIはあなたの修正履歴を学習し、

次回の生成時にはその傾向を反映してくれます。

つまり、AIは使うほどに〝あなたの好み〟を理解して進化していくのです。

このプロセスを通じて、AIは単なるツールからクリエイティブパートナーへと変わります。

また、完成後の音楽を再生してみて違和感があれば、

「もう少し明るく」「声を低めに」など、細かなニュアンスを追加して再生成すればOKです。

AIとの共同制作は、まるで音楽スタジオでプロデューサーと作曲家が

試行錯誤しているような臨場感を生み出します。

自分の感情をAIが理解してくれる、その体験は、創作をまったく新しい次元へ導くものです。

そして完成した曲は、単なるAI生成の産物ではなく、

人間の〝想い〟が宿ったアートとして響きます。

AIと人間が共に磨き上げた音楽は、まさに〝共作の芸術〟なのです。

- 感覚的な指示でAIが瞬時に修正

- AIが使うほどあなたの好みに学習

- 人間とAIの共創で理想のサウンドが完成

AIは道具じゃなくて〝相棒〟。一緒に作るからこそ、本当に響く曲ができるんです。

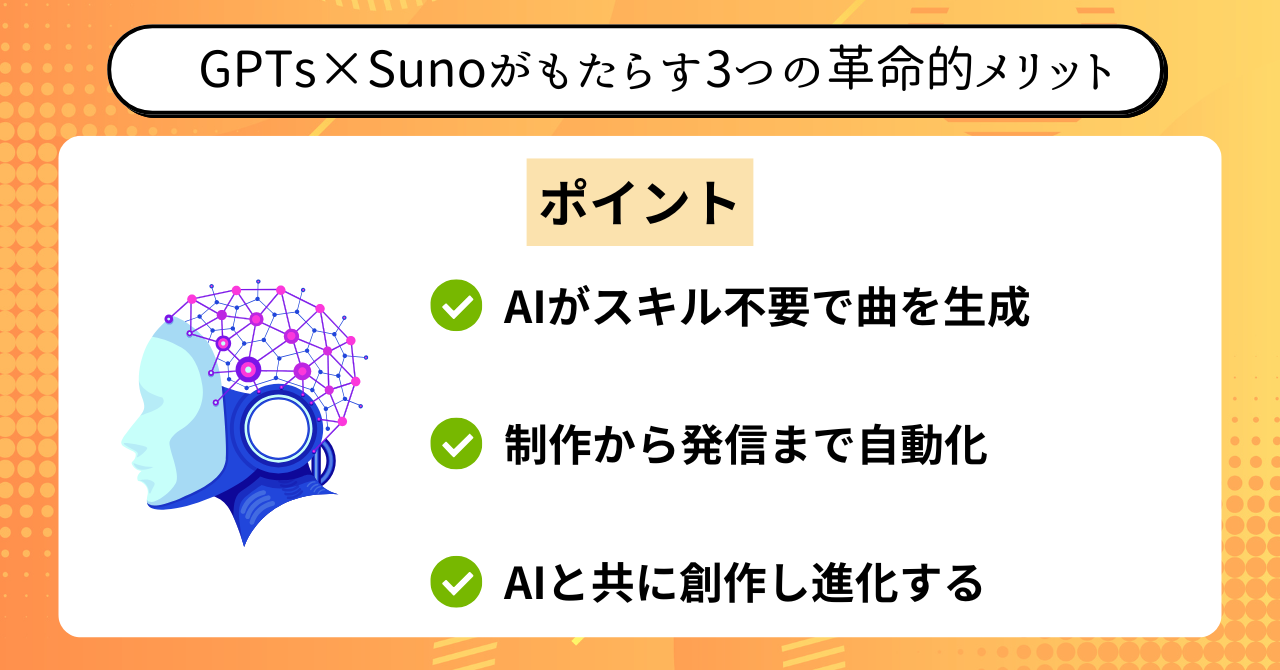

GPTs×Sunoがもたらす3つの革命的メリット

AI音楽の進化は、もはや実験の段階を超えています。

GPTsとSunoを組み合わせることで、誰もがプロレベルの音楽制作を実現できる時代が到来しました。

この融合が生み出すのは、〝手軽さ〟と〝本格性〟の両立。

技術や知識の有無に関係なく、理想の音楽を短時間で作り出せるようになったのです。

ここでは、ヒナキラさんが語る3つの革命的メリットを一つずつ見ていきましょう。

①音楽スキル不要で〝プロ級クオリティ〟を実現

かつて、音楽制作には専門的な知識と時間が必要でした。

作曲理論、ミキシング、音声処理、そのすべてを学ぶには、長い年月がかかります。

しかし今、GPTs×Sunoの登場によって、その常識が覆されました。

誰でも、たった数分で〝プロ級の音楽〟を生み出せる時代が来たのです。

GPTsは、音楽構造・リズム・コード進行といった理論をもとに、

Sunoが理解できる最適なプロンプトを自動生成します。

つまり、ユーザーは「こんな雰囲気の曲が作りたい」と伝えるだけで、

AIが最も美しく響くメロディと構成を導き出してくれるのです。

この仕組みは、まさに〝人の感性〟と〝AIの計算〟の融合。

初心者でもプロ顔負けの作品を、直感的な操作で作り出せます。

さらに、AIは音の調和や構成のバランスを自動的に最適化するため、

音割れやリズムのズレといったミスも起こりにくくなっています。

ヒナキラさんも、「自分は音楽の知識ゼロだったけど、AIの力で〝自分が驚くほどの曲〟ができた」と語ります。

これはまさに、創作の民主化です。

もはや才能やスキルの有無は関係なく、

「作りたい」という意志だけが、創作の出発点になります。

- 音楽理論を知らなくても作曲が可能

- AIが構成・メロディ・リズムを最適化

- 初心者でも〝聴ける作品〟を即生成

AIが人の想像力を引き出し、誰もが音楽を創り出せる世界、それがGPTs×Sunoの第一の革命です。

②創作から発信・収益化まで〝ワンストップ自動化〟

GPTs×Sunoの最大の強みは、音楽を〝作って終わり〟にしないことです。

AIが、構想から発信・収益化までの流れをすべて自動化してくれるのです。

まさに、音楽制作とビジネスの融合がここにあります。

まず、GPTsが楽曲のテーマに合わせて歌詞・構成・タイトル・サムネイル案を自動生成。

さらに、YouTubeやSNS投稿用の概要文やハッシュタグまで出力してくれるため、

クリエイターは〝コピペするだけ〟で世界に作品を発信できます。

この仕組みにより、制作から公開までがシームレスにつながるのです。

また、Sunoの有料プランでは生成した音楽の商用利用が可能。

YouTube収益化、BGM販売、ココナラなどの副業展開まで、

法的にも安心して使える環境が整っています。

さらに、ヒナキラさんが運営するDiscordコミュニティでは、

制作した楽曲を個人利用の範囲でシェアすることも可能です。

他のクリエイターの作品を聴くことで、

新しいインスピレーションを得られるというメリットもあります。

AIが創作を支え、コミュニティが発信を育てる。

これこそが、GPTs×Sunoが生み出した〝創作のエコシステム〟です。

しかもこの流れは、音楽だけでなく映像や教育分野にも広がりつつあります。

作品を作り、共有し、発信し、収益化する、。

そのすべてを一人で完結できる世界が、いま現実のものとなっているのです。

- AIが制作から発信までを自動サポート

- 商用利用OKで安心して収益化が可能

- コミュニティで作品を共有し成長できる

創作を加速させ、発信の手間をなくす、それがGPTs時代の〝ワンストップ・クリエイティブ〟です。

③進化し続けるAIと共に〝自分だけのアーティスト〟を育てる未来

AI音楽の進化は、単に作曲を自動化するだけではありません。

〝AIと共に創り、育てる〟という新しい創作の形を生み出しています。

GPTs×Sunoを活用すれば、ユーザーはまるでプロデューサーのように、

AIアーティストを一人の存在として育成していくことができます。

たとえば、同じ声質や世界観を持ったAI歌手を育て、

シリーズ作品として展開することも可能です。

それはまるで、架空のアーティストに〝命〟を吹き込むような体験。

技術的にも、Sunoのバージョンアップや音声モデルの進化によって、

声の一貫性や感情表現は飛躍的に向上しています。

今後は「AIボーカルがライブをする」「AI歌手がファンと交流する」といった未来も、

決して夢物語ではありません。

さらに、AIの進化に合わせてGPTsも常に最適化され、

新しい音楽トレンドや表現技法を自動で学習していきます。

つまり、AIアーティスト自身が進化を続ける存在になるのです。

ヒナキラさんはこの点について、こう語ります。

「AIに感情を教え、人間の想いで磨き上げること、それが本当の創作だと思う」

AIをただの道具として使うのではなく、共に学び、共に表現する。

それは、クリエイターとAIが対等な関係で創作する新しい時代の到来です。

そしてこの関係性が、やがて〝自分だけのAIアーティスト〟という概念を生み出していくでしょう。

- AIを一人のアーティストとして育てることが可能

- 音声モデル進化で声や感情の一貫性が向上

- 人とAIが共に成長する〝共創の時代〟が到来

AIと一緒に〝音楽を育てていく〟感覚があるんです。その瞬間こそ、創作の楽しさの本質なんですよね。

〝AI音楽で広がる未来〟と次のクリエイティブステージ

AI音楽の進化は、もはや〝ツールの発展〟という枠を超えました。

それは、音楽を聴くことから〝創ること〟へのシフトを、誰にでも可能にした革命です。

技術の進歩は、クリエイターの世界を広げるだけでなく、

音楽ビジネスそのものを根本から再定義しようとしています。

そして今、AIと人間の共創が新しい収益モデルや表現スタイルを生み出しつつあります。

AIが音楽の未来を動かす、その最前線に、私たちは立っているのです。

AIが開く新しい音楽ビジネスの形

AI音楽の普及は、〝個人が音楽をビジネスに変える〟時代を切り拓いています。

かつてはレーベルやスタジオに所属しなければ実現できなかった活動が、

いまでは自宅のパソコン一台で完結するようになりました。

AIが音楽の制作から配信・収益化までを完全に民主化したのです。

たとえば、GPTs×Sunoを使えば、誰でも数分で高品質な楽曲を生み出せます。

その曲をYouTubeやSpotifyで公開し、広告収益や配信料を得ることも可能です。

また、BGMチャンネル運営やAI音楽販売、企業案件など、

〝AI音楽副業〟という新たなジャンルも生まれています。

さらに、ココナラやSkebでは「AI音楽でオリジナルBGMを作ります」といった

スキルマーケットが急速に拡大しています。

AIによる時短と品質の両立が、プロクリエイターとアマチュアの境界をなくしているのです。

ヒナキラさんはこの流れを、〝AIによる音楽の経済圏化〟と呼びます。

AI音楽が生み出す価値は、単なる作品にとどまりません。

それは〝自己表現がそのまま収益になる〟という、新しいライフスタイルの形でもあります。

作る・聴かせる・届ける、その全過程がAIで支えられる。

だからこそ、音楽業界の門戸はこれまでになく開かれています。

個人が自分の世界観を音に変え、世界に発信する時代が到来したのです。

- AIが音楽制作を完全に民主化

- 誰でも即収益化できる副業モデルが誕生

- クリエイター経済が〝AI主導型〟に進化

AI音楽は、クリエイターが〝自由に生きる手段〟へと変わりつつあります。

動画生成AIとの融合がもたらす新時代の表現

AI音楽の進化は、映像表現の世界にも大きな波を起こしています。

音楽がAIで作れるようになった今、次に来るのは〝映像との融合〟です。

AIが音と映像を同時に創り出す、それが次世代のクリエイティブです。

今注目されているのが、OpenAIの「Sora」やGoogleの「VEO3」といった動画生成AIです。

これらはテキストを入力するだけでリアルな映像を生み出し、Sunoで作ったAI音楽を重ねることで、

〝自動で映画が完成する〟体験を実現します。

ヒナキラさんもVEO3を使い、AI短編映画の制作に挑戦しています。

AIが脚本を構築し、映像を生成し、音楽を重ねる、それはまさにAIが〝物語を紡ぐ〟瞬間です。

このとき音楽は単なるBGMではなく、〝映像の感情〟を支配する要素になります。

AI映像とAI音楽の融合は、〝感情の設計〟までも自動化する時代を開きました。

Soraのように自然文でプロンプトを入力すれば、監督のように物語を演出でき、

GPTsでは感情を伝えるだけで理想の曲が完成します。

つまりAIが、映像と音楽の両方で〝世界観の統一〟を担う時代が始まったのです。

その結果、誰でも映画監督・作曲家・編集者の役割を同時に担えるようになりました。

- 動画生成AIと音楽AIの融合で新表現が誕生

- AIが映像と感情の設計を自動化

- 誰でも映画制作レベルの作品を創れる時代に

音と映像がAIによって呼応するとき、

クリエイティブは〝個人が手にする総合芸術〟へと進化しています。

AI音楽が導く〝感性と創造の進化〟

AI音楽の登場は、創作のあり方だけでなく、人間の〝感性そのもの〟にも変化をもたらしました。

これまで技術や知識に縛られていた音楽づくりが、AIの支援によって誰にでも開かれたのです。

ヒナキラさんが語るように、AIはクリエイターの「想像する力」を拡張する存在です。

たとえば、心の中の〝情景〟や〝気持ち〟を言葉で伝えるだけで、

AIがそれを音に変換し、目の前で楽曲として再現してくれます。

つまりAIは、感性を〝共有可能な形〟に変える翻訳者なのです。

人が感じるインスピレーションをAIが受け取り、

AIが出した音を人が聴いて新たな発想を得る、。

この循環の中で、クリエイターの感性は次第に磨かれ、進化していきます。

また、AIが提案する予測不能な音や展開が、

人間の想像力を刺激し、新しいジャンルを生み出すきっかけにもなっています。

「自分では思いつかなかった旋律に出会う瞬間がある」と、ヒナキラさんは語ります。

それはAIと人間が共鳴し合う瞬間であり、

まさに〝共創の音楽〟と呼べる体験です。

こうしたAIとの対話的創作は、技術が主役ではなく、

人の感情をより深く表現するための〝感性のパートナー〟として進化しています。

やがてAIは、感情・物語・哲学までも音に落とし込む時代を迎えるでしょう。

AI音楽は、感性と創造が融合する〝新しい人間表現〟の始まりなのです。

- AIが感性を音に変える〝翻訳者〟となる

- 人間とAIの共鳴が新しい発想を生む

- 技術から感性重視の創作時代へと進化

AIは人の代わりに作るんじゃなくて、人の〝感性を拡張する相棒〟なんですよ。

まとめ:AIと共に創る〝神曲時代〟のはじまり

AI音楽は、もはや一部の才能ある人だけのものではありません。

あなたの感性が、そのまま〝音楽〟になる時代が、すでに始まっています。

GPTsとSunoは、ただ自動で曲を作るツールではなく、

人間の内側にある〝想像する力〟を音で可視化する共創パートナーです。

たとえ音楽の知識がなくても、あなたの中の感情やイメージを伝えるだけで、

AIが世界にひとつだけのメロディを奏でてくれます。

それは、AIが人の代わりに作る時代ではなく、人とAIが響き合う時代。

音に乗せた感情が、世界を動かす、

〝神曲〟を生み出す未来は、すでにあなたの手の中にあります。

【 神曲 】超良曲を作りまくれるGPTsセット|Suno用

ヒナキラさんが執筆したBrain「【 神曲 】超良曲を作りまくれるGPTsセット|Suno用」では、音楽生成AI「Suno」で誰でも高品質な曲を量産できるように、完成度の高いプロンプトと運用フローをGPTs化。歌あり/歌なしの制作から、サムネ・タイトル・概要文まで一式をワンクリックで揃えられる実践セットです。

- 歌ありのGPTs:歌詞+メロディ+歌声の生成を一気通貫で支援

- 歌なしのGPTs(インスト):長尺・高品質インストを量産できるメタプロンプト

- サムネ生成GPTs:YouTube/SNS向けのタイトル・概要文まで同時出力

- Suno用プロンプトを自動生成(Lyrics/Style/Exclude StylesをコピペでOK)

- 最新Suno(V5対応)の仕様に最適化した設定・チューニング手順

- 購入者限定Discord(音楽ライブラリ):質問・共有・最新Tipsを受け取れる

- 著作権を気にせず使える用途ガイド(BGM/ショート/収益化の実例)

- MV作成・BGM代行の受注テンプレ(ココナラ等の提案文サンプル付き)

- 学習用ソング/ソルフェジオ音源など“用途別レシピ”を収録

- 投稿~収益化までの導線例(プレイリスト量産→SNSシェア→紹介導線)

- 作業の再現性を高めるチェックリストと失敗しやすいポイントの回避策

- AI音楽市場の伸びを見据えた戦略(今後のチャンス領域と活用モデル)

- はじめてでも迷わない:Sunoの基本手順(Create→Lyrics/Style→Create)を図解で解説

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。