Brainメディア運営部です!

今回の記事では、AI駆動開発の専門家であるしんたろ。さんに情報提供いただきました。

簡単に紹介をさせていただきます。

今回は、YouTube運用や動画リサーチをしている人に向けて、

〝Googleスプレッドシートだけで動くYouTube検索ツール〟を紹介します。

「え、そんなの作れるの?」「プログラミングは難しそう…」

そう思った方も多いかもしれません。

でも大丈夫です。

この記事の最初で、誰でもすぐに試せる完成済みのツールを無料配布しています。

Googleアカウントさえあれば、特別な環境構築は不要。

スプレッドシートをコピーして開くだけで、YouTubeの検索結果や動画データを自動で取得できます。

このツールを使えば、チャンネル登録者数・再生回数・コメント率などの主要データを一括で取得し、

競合チャンネルの動向や伸びている動画を一覧で確認することができます。

さらに、今回の記事ではツールの中身もすべて公開。

「使いたい人」も「自分で作って学びたい人」も満足できる構成になっています。

解説では、Google Apps Script(GAS)を使ったAPI連携の流れをわかりやすく解説し、

初心者がつまずきやすいポイントも丁寧にフォロー。

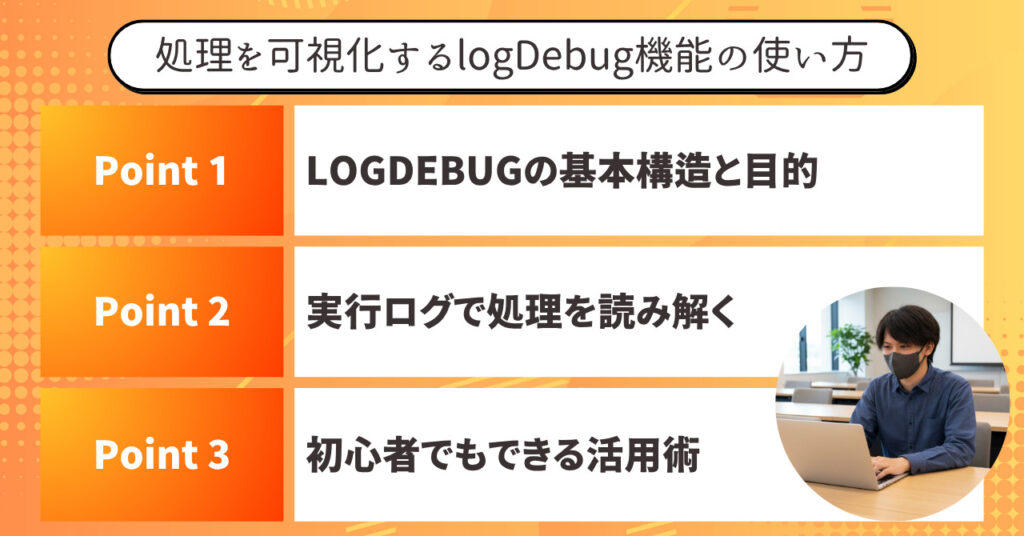

特に、logDebug関数による〝処理の見える化〟は、

コード学習にも役立つ機能として多くの読者から好評です。

「どうしてこの処理が必要なのか」「どんな順序で動いているのか」をログで確認できるため、

単にツールを使うだけでなく、GASの理解も一気に深まります。

記事後半では、ツールを分析・カスタマイズして〝自分仕様〟に進化させる方法も紹介。

ショート動画だけを抽出したり、毎日データを自動更新して伸び率を追跡したりと、

応用次第であなた専用の分析環境を構築できます。

「YouTubeを本気で伸ばしたい」「効率よく分析したい」

そんな方は、ぜひこの記事を最後までチェックしてみてください。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。

目次

【無料配布】YouTube検索ツールをスプレッドシートで使いこなそう

まずはこの記事の主役、「YouTube検索ツール」を実際に触ってみましょう。

特別な環境構築は必要ありません。

Googleアカウントとスプレッドシートさえあれば、誰でも今すぐ実行できます。

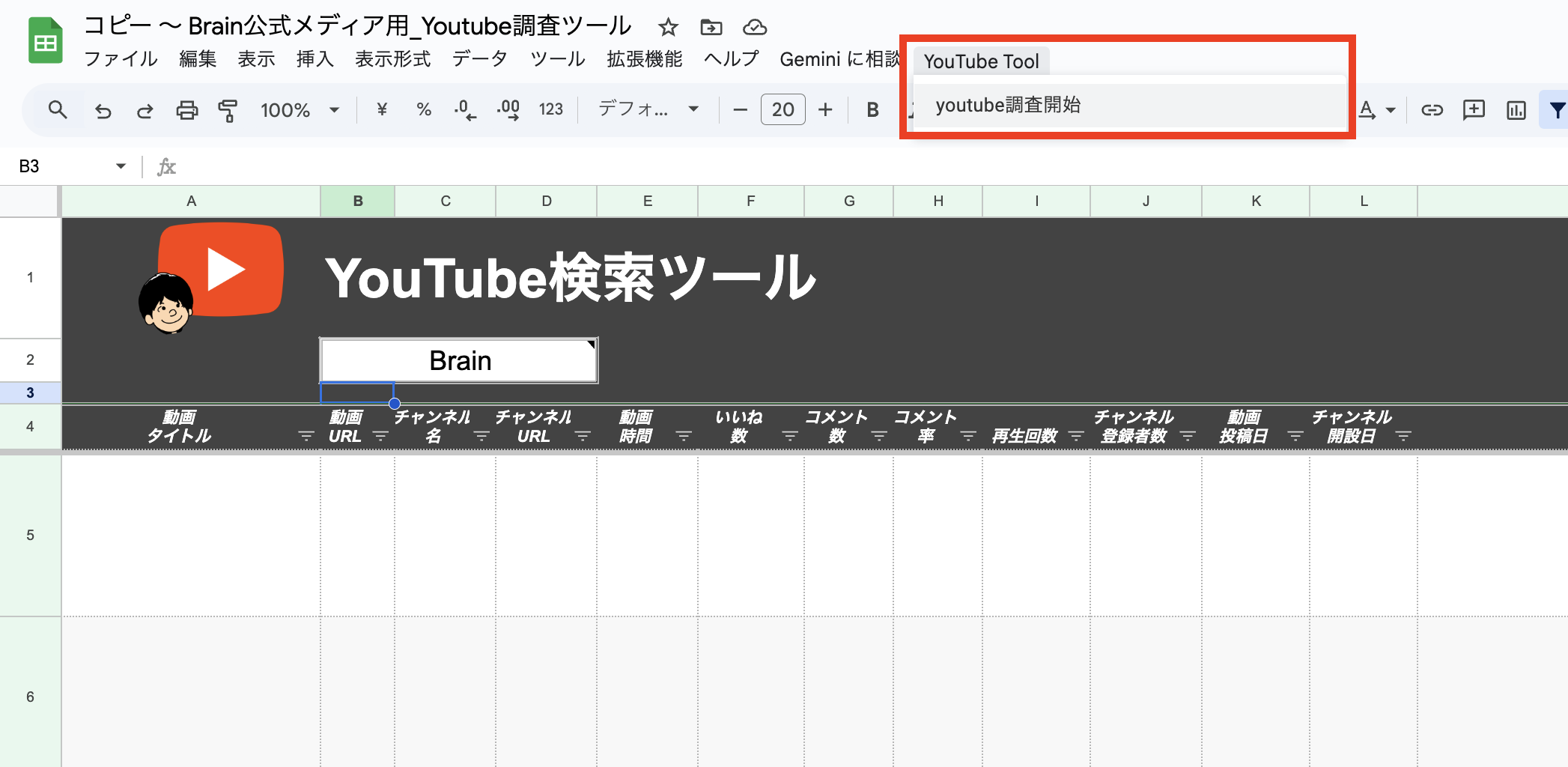

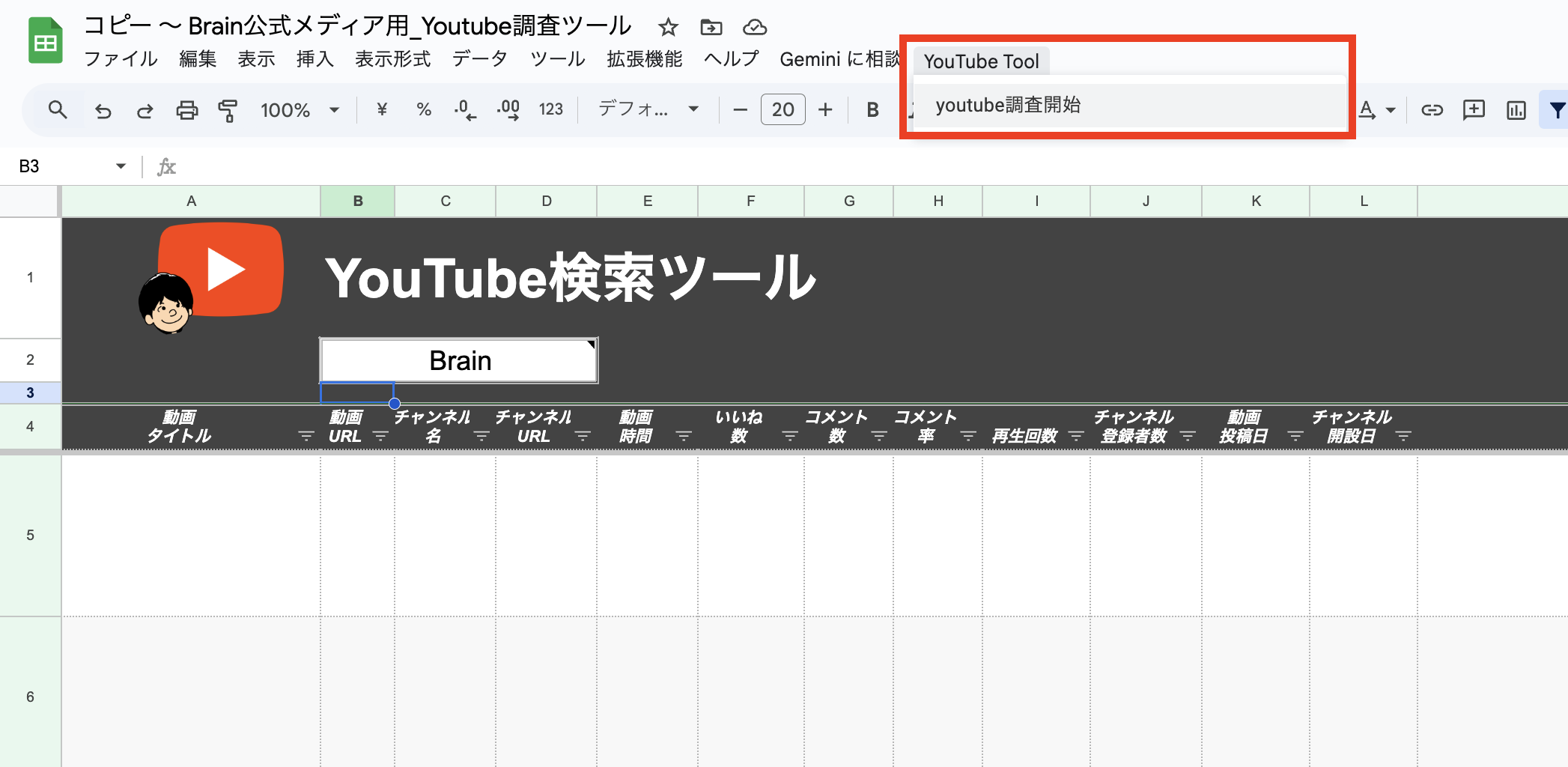

下記のリンクからテンプレートをコピーして、自分専用のシートとして使ってください。

リンクを開くと、すでにスクリプトが組み込まれた状態のシートが開きます。

画面上部の「ファイル > コピーを作成」をクリックし、自分のドライブに保存すれば準備完了です。

この時点でツールはすぐに動かせます。

コードを貼り付けたり設定を変えたりする必要はありません。

まずは気軽に、B2セルに検索キーワードを入力してみましょう。

たとえば「Brain」や「猫」など、あなたが気になるテーマを入れてください。

上記の画像のように「YouTube Tool」を選択して、「youtube調査開始」のボタンを押してください。

※セキュリティを許可、などの表示は出ると思いますが、許可をお願いします。

すると、自動的にYouTubeの検索結果が取得され、

タイトル・URL・チャンネル名・再生回数などの情報が一覧で表示されます。

データは最大10件まで取得できるサンプル仕様になっています。

この段階で「動いた!」という体験をしてもらうことが、このツールの第一の目的です。

最初からコードを理解しようとしなくても構いません。

実際に動くツールを通して、〝GASが何をしているのか〟を体感してください。

- Googleアカウントがあれば誰でも無料で試せる

- テンプレートをコピーするだけですぐ使える

- 最大10件のYouTube動画情報を自動取得

- 最初に体験する「動く感動」で理解が深まる

このツールで取得できるデータ一覧

このスプレッドシートでは、YouTubeの基本情報からエンゲージメント指標までを自動で収集します。

具体的には、次のような項目が一覧で出力されます。

- 動画タイトル:どんな内容が人気かを把握

- URL:クリックで動画を直接確認可能

- チャンネル名/URL:発信者の傾向を分析

- 動画時間:ショートかロングかを判断

- いいね数・コメント数・コメント率:視聴者の反応を数値化

- 再生回数:人気度の指標

- 登録者数:チャンネル規模の把握

- 投稿日/チャンネル開設日:活動の鮮度を比較

- ハッシュタグ・概要文:SEOや企画分析の素材に

特に注目したいのが〝コメント率〟です。

これは再生数に対するコメント数の割合を自動で計算し、

「どの動画が熱量の高いファンを持っているか」を可視化します。

また、ハッシュタグや概要文をまとめて取得することで、

動画制作者がどんなキーワード戦略を取っているかも一目でわかります。

これらの情報を一覧化するだけで、トレンド動画や競合の構成パターンが浮かび上がります。

まさに「検索」ではなく「調査」を自動化するツールです。

ここまでのポイントを整理しておきましょう。

- 再生回数や登録者数など、14項目を自動取得

- コメント率でファン熱量を分析可能

- ハッシュタグ・概要文で企画意図も読み取れる

- 検索→分析をわずか数秒で実現

ツールの利用前に必要な準備:GoogleアカウントとAPI設定

ツールを動かすために必要なのは、基本的にGoogleアカウントだけです。

ただし、裏側ではYouTube Data API v3を使ってデータを取得しています。

この記事で配布しているシートには、すでにスクリプトと設定が組み込まれているため、

利用者側でAPIキーを取得する必要はありません。

一方で、「自分でもコードを理解したい」という方は、

Google Cloud Platform(GCP)でAPIキーを発行する流れを体験しておくと理解が深まります。

GASエディタを開き、「拡張機能 > Apps Script」からコード画面を確認してみてください。

コメント付きで、どの部分がAPIを呼び出しているかが分かるように設計されています。

設定やキーの扱いを間違えると動作しなくなるため、

まずは配布版を触って慣れてから、自作のフェーズに進むのがおすすめです。

焦らず「使う→理解する→作る」の順で進めるのが最短ルートです。

では、ここまでをまとめましょう。

- Googleアカウントがあればすぐに実行可能

- APIキー設定はすでに完了済み(自作時のみ必要)

- Apps Script画面でコードを学習可能

- まずは配布版を触って体験するのが正解

まずは触ってみることが大事です!

動く感覚がつかめると、コードの理解も一気に進みますよ!

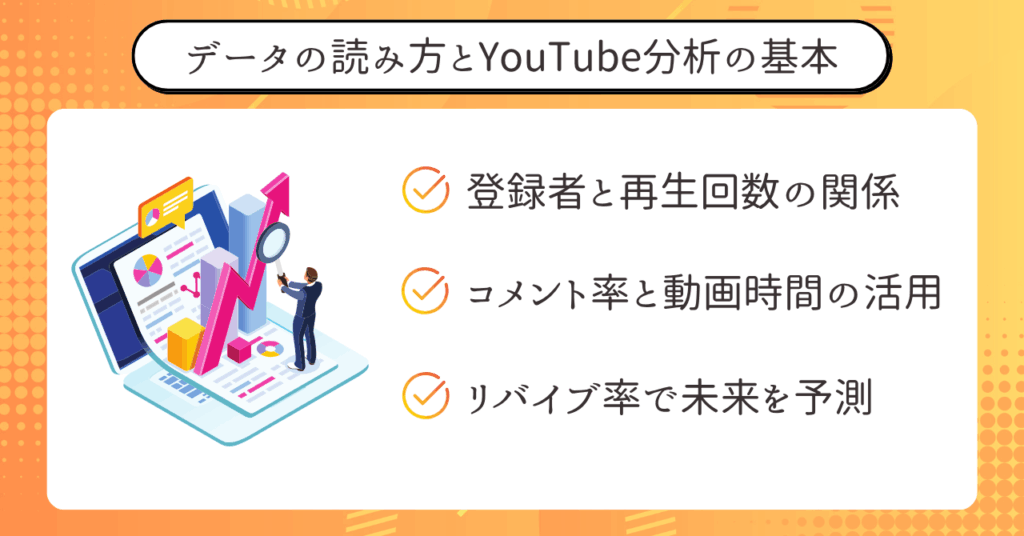

データの読み方とYouTube分析の基本

ここからは、実際に出力されたデータをどのように〝分析〟していくかを見ていきましょう。

スプレッドシートに並んだ数字は、ただのデータではありません。

そこには「どんな動画が伸びるのか」「どんなテーマに需要があるのか」といった、

YouTube戦略に欠かせないヒントが詰まっています。

この章では、〝ツールを使う人〟から〝一歩先の戦略家〟へ成長するためのデータの見方をお伝えします。

まず最初に注目すべきは、最も基本的でありながら深い洞察を与えてくれる数値。

「登録者数」と「再生回数」の関係です。

登録者数と再生回数の関係をチェックする

YouTubeを分析するうえで、最初に見るべき指標は「チャンネル登録者数」と「動画再生回数」です。

この2つの数値には、チャンネルの〝勢い〟と〝拡散力〟がそのまま現れます。

基本的には、登録者数が多いほど再生回数も伸びやすい傾向にあります。

しかし、ツールを使って実際にデータを取得してみると、

登録者数が少ないのに異常に再生されている動画が必ず見つかります。

このような動画こそ、分析すべき〝バズの種〟です。

たとえば、登録者が2,000人のチャンネルで再生数が10万回を超えていたら、

その動画は〝アルゴリズムにハマった〟と考えられます。

逆に、登録者が10万人でも再生数が2,000回程度しかない場合、

視聴者の関心が下がっているか、テーマが刺さっていない可能性があります。

こうした〝登録者数と再生回数のギャップ〟を見ることで、

どんなジャンルやテーマが今勢いを持っているのかが分かります。

特に注目すべきは「登録者数が少ないのに再生回数が多い」動画。

これは、チャンネルの知名度ではなく、コンテンツ自体の魅力で視聴者を惹きつけている証拠です。

このような動画は、トレンドや検索需要を先取りしているケースが多く、

自分のチャンネルのネタ選定にも大いに役立ちます。

ツールのスプレッドシートでは、登録者数と再生回数が並んで表示されるため、

この〝比率〟をざっと眺めるだけでも、有望なトピックを発見できます。

たとえば次のように見てみましょう。

- 登録者 1,980人/再生数 85,000回 → 需要の高いテーマ

- 登録者 50,000人/再生数 7,000回 → 伸び悩み動画

このように、登録者と再生数のバランスを比較するだけでも、

YouTubeのトレンドを読み取る力がついていきます。

さらに慣れてきたら、この数値をグラフ化して可視化してみるのもおすすめです。

スプレッドシートで「散布図」を使うと、登録者と再生数の関係をひと目で把握できます。

- 登録者数が多く再生数も多い → 安定チャンネル

- 登録者数が少なく再生数が多い → バズ動画の可能性

- 登録者数が多いのに再生数が少ない → 伸び悩み・方向転換の余地

このように、登録者と再生数の関係はYouTube分析の出発点です。

どんなジャンルにも当てはまる普遍的な指標なので、

まずはここを押さえるだけでも、動画の良し悪しを判断できるようになります。

コメント率・動画時間から人気動画を読み解く

登録者数と再生回数の関係を把握したら、次に注目したいのが「コメント率」と「動画時間」です。

この2つの指標を見ることで、動画の〝質〟と〝エンゲージメント〟を判断できます。

コメント率は、動画がどれだけ視聴者の感情を動かしたかを示す指標です。

ツールでは、再生回数に対してコメント数を割り、パーセンテージで算出しています。

たとえば、再生数1万回に対してコメント100件ならコメント率は1%になります。

数字としては小さく見えますが、この1%というのは実はかなり高い水準です。

コメント率0.1%以上であれば、十分に〝反応のある動画〟と言えるでしょう。

一方で、コメント率が0.01%を下回る場合は、視聴維持率はあっても感情の動きが弱い可能性があります。

たとえば、ショート動画などで再生は伸びていても、コメントがほとんどつかない場合があります。

これは「視聴はされているが、印象に残っていない」状態を意味します。

そのため、再生数だけでなくコメント率も必ずチェックするのがポイントです。

次に動画時間の分析です。

動画時間(duration)は、YouTubeがその動画をどんな形式で評価しているかを知る手がかりになります。

たとえば、2分以内のショート動画がバズっているなら、

「短尺で完結するトピック」が今の視聴傾向に合っているとわかります。

逆に、15分以上の動画でも再生が多くコメントも多い場合は、

〝濃い情報を求める視聴者層〟に刺さっている可能性があります。

つまり、コメント率×動画時間の関係を見ることで、

動画が〝軽くウケている〟のか〝深く刺さっている〟のかが見えてくるのです。

ツール上では、この2つのデータを組み合わせてフィルタリングするのも効果的です。

たとえば次のような条件でソートしてみてください。

- コメント率が高い順

- 動画時間が長い順

この並び替えを行うと、上位には「長時間にもかかわらず高いコメント率を維持している」動画が浮かび上がります。

それはつまり、視聴者を最後まで惹きつける構成力の高い動画ということ。

逆に、短い動画でコメント率が高い場合は「瞬間的に心を掴むネタ」が強い動画です。

どちらのタイプも、自分のチャンネル運営に役立つヒントが詰まっています。

コメント率=反応の強さ、動画時間=構成の深さ。

この2つを軸に分析することで、

「どんな動画が刺さるのか」を感覚ではなくデータで語れるようになります。

- コメント率は〝感情の動き〟を測る指標

- 動画時間は〝構成の深さ〟を示す

- 両者を掛け合わせると〝刺さる動画〟が見えてくる

- 高コメント率×長時間=本質的に強い動画

急伸動画を見抜く〝リバイブ率〟の考え方

コメント率や再生数を見ていくと、「どんな動画が人気か」は分かるようになります。

しかし、本当に狙うべきは〝今後伸びる動画〟です。

しんたろ。さんが開発したYouTube分析ツールの中でも注目すべき指標が、この「リバイブ率(Revive Rate)」です。

リバイブ率とは、チャンネル登録者数に対して動画の再生数がどれだけ伸びているかを示す比率のこと。

この数値が高い動画は、チャンネル規模に対して異常なパフォーマンスを発揮している、いわば〝跳ねた動画〟です。

たとえば、登録者2,000人のチャンネルで再生数が10万回を超える場合、

リバイブ率は 10万 ÷ 2,000 = 50倍 になります。

つまり、登録者の50倍もの人にリーチしているということ。

これはアルゴリズムがその動画を〝外部拡散〟しているサインでもあります。

しんたろ。さんいわく、「リバイブ率が高い動画ほど、トレンド化の兆候がある」とのこと。

実際、この数値をもとに伸びる動画を特定し、

次の企画やネタ選定に活かしているユーザーが多いそうです。

このリバイブ率を使うと、単なる再生数ランキングとは違った〝勢いのある動画〟を可視化できます。

たとえば、以下のような見方をすると一気に分析精度が上がります。

- 登録者数に対して再生数が10倍 → 通常レベル

- 再生数が50倍を超える → バズ・トレンド候補

- 100倍を超える → アルゴリズムが推している動画

このリバイブ率は、YouTubeのアルゴリズム変化にも対応しやすいのが特徴です。

どんな時代でも「登録者に依存せず伸びる動画」は、

本質的に視聴者の需要を満たしているという証拠だからです。

つまり、リバイブ率の高い動画を観察すれば、

今〝視聴者が求めているテーマ〟が分かるのです。

ツールを使えば、この分析をスプレッドシート上で一瞬で行えます。

特に、過去半年や1年間のデータを集計すると、

「どの動画がどの期間に急伸したのか」まで明確に見えてきます。

リバイブ率は、〝過去の人気〟ではなく〝これからの伸び〟を見る指標。

今の時代、数字を追うより「伸びる兆し」を掴むことのほうが、はるかに価値があります。

この概念を理解しておくだけで、YouTube分析の精度は一段上がるでしょう。

- リバイブ率=登録者数に対する再生数の比率

- 50倍以上で〝勢いのある動画〟の可能性大

- 過去の人気ではなく、未来の伸びを見る指標

- チャンネル戦略・ネタ選定の羅針盤になる

リバイブ率が高い動画は、アルゴリズムが「この動画は価値がある」と判断している証拠。

未来のバズをいち早く掴むなら、まずはここをチェックしましょう!

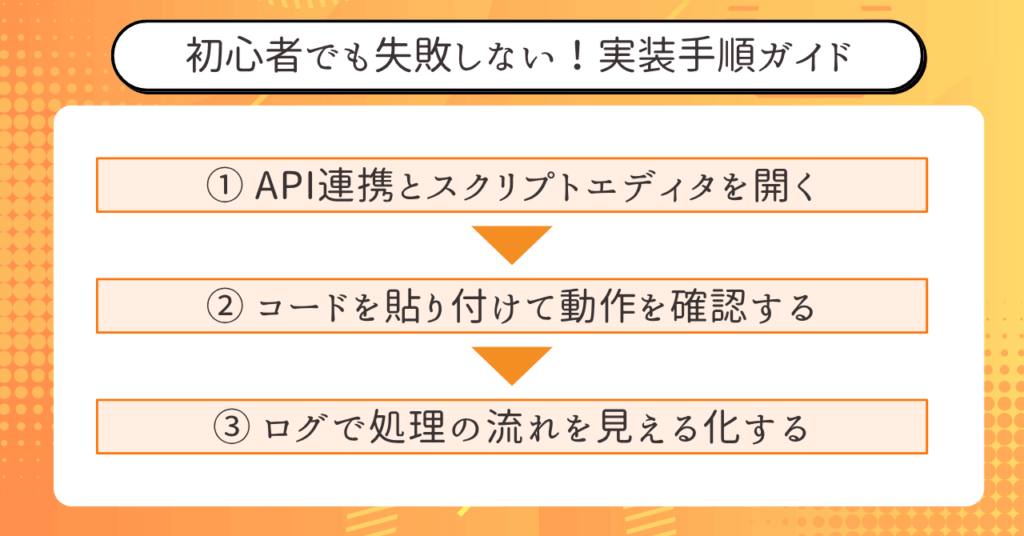

初心者でも失敗しない!実装手順ガイド

この記事で紹介しているツールは、設定さえ整えば「コピペで動く」ほど簡単です。

ですが、初めてGASやAPIを触る方にとっては、最初の操作画面や認証設定で戸惑う場面もあるかもしれません。

そこでこの章では、誰でも迷わず実行できるように、操作手順を1ステップずつ解説します。

途中で分からなくなっても大丈夫。

「スクリプトを開く → 実行する → 結果を見る」この流れを体験するだけで、

仕組みが一気に理解できるようになります。

最初は触ってみることが何よりも大事です。

さっそく、スクリプトエディタを開くところから始めましょう。

① API連携とスクリプトエディタを開く手順

ではここから、実際にツールを動かすための手順を具体的に見ていきましょう。

といっても、やることは非常にシンプルです。

まず、コピーしたスプレッドシートを開いた状態で、画面上部のメニューを確認してください。

「拡張機能」という項目をクリックすると、

その中に「Apps Script」という選択肢が見つかるはずです。

これが今回のツールの心臓部、「スクリプトエディタ」です。

クリックすると新しいタブが開き、コードが書かれた画面が表示されます。

この中に、YouTube検索ツールを動かすためのGAS(Google Apps Script)の全コードが入っています。

ここまで来たら、もうあなたも〝ツール開発者の入り口〟に立っています。

スクリプトエディタ=コードを書く場所、スプレッドシート=結果を見る場所。

この2つを行き来しながら操作していくのが、今回のツールの基本的な使い方です。

もし初めて開く場合、Googleアカウントの認証を求められることがあります。

そのときは、画面の案内に従って「許可」をクリックすればOKです。

ここで行われているのは、

「あなたのGoogleアカウントでスクリプトを実行してもいいですか?」という安全確認です。

許可を与えた後、スクリプトエディタの上部にある「▶(再生ボタン)」を押すことで、実際の動作を試すことができます。

このとき、画面下部に「実行ログ」というタブが表示されている場合は、開いておきましょう。

ここには、ツールの裏側でどんな処理が行われているかが時系列で記録されます。

いわば〝GASのブラックボックスを覗く窓〟のようなものです。

ここまでの手順を終えると、ツールが動作可能な状態になります。

次のステップでは、実際にコードを実行して結果を出してみましょう。

- 拡張機能 → Apps Script でスクリプトエディタを開く

- Googleアカウントで認証を許可する

- 「▶」ボタンでコードを実行できる

- 実行ログで処理の流れを確認可能

② コードを貼り付けて動作確認する方法

スクリプトエディタを開いたら、いよいよコードの出番です。

この記事の冒頭で紹介したGoogleスプレッドシートのテンプレートには、すでにすべてのコードが埋め込まれています。

そのため、初学者はコードを自分で書く必要がありません。

ただし、コードがどのように動作しているのかを理解しておくと、後でエラーが出たときに落ち着いて対処できるようになります。

そこで、このステップでは「動かす → 結果を見る → 理解する」の3段階で進めていきましょう。

まず、スクリプトエディタの画面に表示されているコードを確認します。

もし空白の状態になっていた場合は、この記事内で紹介しているスクリプト全体をコピーして貼り付けてください。

貼り付けが完了したら、左上の「保存アイコン💾」をクリックします。

これでGAS側にプログラムが登録されました。

次に、ツールを動かすための関数を選択します。

上部メニューのプルダウンから「searchYoutubeVideosByQuery」を選び、実行ボタン(▶)をクリックしましょう。

この関数が、YouTube検索処理のメイン部分を担っています。

実行が始まると、「ログデバッグ機能」がリアルタイムで動き出し、

画面下部に「YouTube検索処理を開始します。」というメッセージが表示されます。

このメッセージが出たら、ツールが正しく動き出しているサインです。

続いて、スプレッドシートに戻って確認してみてください。

5行目以降に「動画タイトル」「URL」「チャンネル名」「再生回数」などのデータが並び始めていれば成功です。

これが、YouTube APIとスプレッドシートが連携して動作している証拠です。

もし何も表示されない場合は、B2セルに検索キーワードを入れ忘れていないか確認してみましょう。

「Error: No search query found in cell B2.」というメッセージが出ている場合は、

単純にキーワードが空欄になっているだけです。

再度キーワードを入力して実行すればOKです。

これで、基本的な動作確認が完了しました。

ツールが正しく動けば、あとはデータを分析したり、関数を拡張していくことも可能です。

初心者の方は、ここまで動かせた時点で大きな一歩を踏み出しています。

- コードを貼り付けたら保存を忘れずに

- searchYoutubeVideosByQuery 関数を選択して実行

- ログで動作状況をチェック

- B2セルにキーワードを入れて再実行

③ ログを活用して処理の流れを〝見える化〟する

ここまでのステップで、ツールを動かしてデータを取得するところまで完了しました。

次に注目したいのが、「裏側で何が起きているか」です。

その理解を助けてくれるのが、今回のスクリプトに搭載されている「logDebug」という機能です。

この関数は、ツールの内部でどんな処理が行われているかを、時系列でログに記録してくれる仕組みです。

Apps Scriptのエディタ画面で「表示 → 実行ログ」を開くと、

ツールの進行状況を確認することができます。

例えば以下のようなログが表示されます。

[2025-09-30T14:30:15.622Z] YouTube検索処理を開始します。

[2025-09-30T14:30:15.871Z] YouTube検索APIを呼び出します。 {"requestedCount":10,"remaining":10}

[2025-09-30T14:30:16.846Z] 動画バッチの書き込みが完了しました。 {"processedCount":10}

[2025-09-30T14:30:17.082Z] 再生回数の降順で並べ替えました。 {"sortedRows":10}

このように、どの段階でどんな処理が行われたのかが一目でわかります。

初心者の方は「コードを読む」よりも「ログを追う」方が理解が早いのがポイントです。

処理が止まったときも、ログを見れば「どの関数で止まったのか」「何件取得できたのか」がすぐに把握できます。

特に開発初期では、ログがあなたの先生になります。

例えば、以下のようなエラー時のログも出力されます。

[2025-09-30T14:30:18.102Z] 検索キーワードが空だったため処理を中断します。

このように、問題の原因がメッセージとして出るため、エラーの場所を特定しやすくなっています。

さらに、`logDebug()` は第二引数にオブジェクトを渡すことで、

数値や変数の中身をリアルタイムで確認できます。

たとえば、以下のような書き方です。

logDebug('検索キーワードを確認しました。', {cell: 'B2', query: searchQuery});

これにより、「B2セルからどんな文字列が取得されたか」がログにJSON形式で出力されます。

つまり、この関数を活用すれば、GASの内部処理を〝視覚化〟できるわけです。

ツールの内部を理解する最も簡単な方法は、実はコードを読むことではなく、

「どんなログが出ているかを観察すること」なのです。

慣れてきたら、自分でも`logDebug()`を追加してみましょう。

たとえば、「ここで検索が終わった」「ここでシートに書き込みが始まった」など、

自分の処理の区切りにコメントを加えると、理解が格段に深まります。

- logDebug()は処理の進行状況を見える化する

- エラー箇所や実行結果を特定しやすい

- 初心者はコードよりもログを追うと理解が早い

- 自分でメッセージを追加して学習にも活用できる

ログは〝ツールの声〟なんです。

コードのどこで何が起きてるか、ちゃんと話しかけてくれますよ。

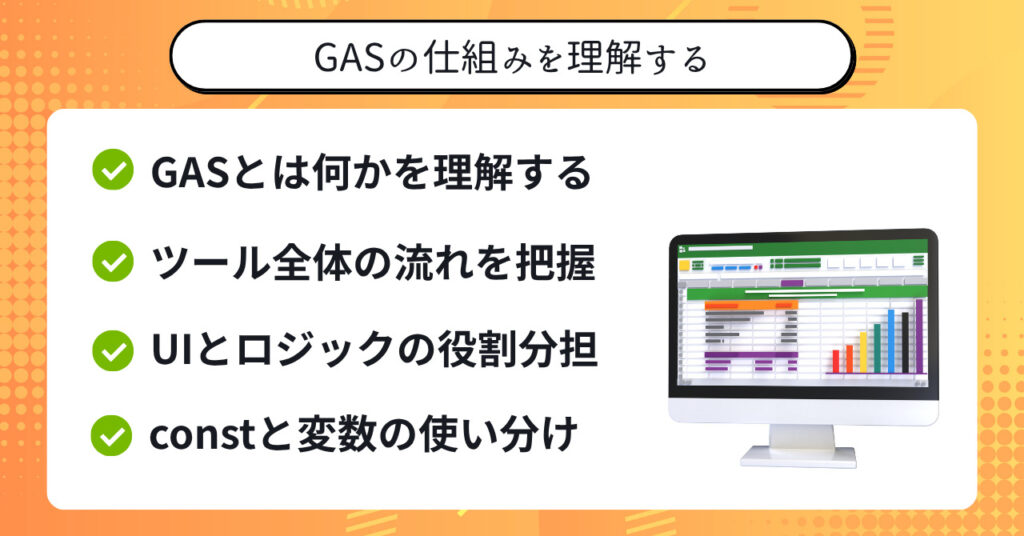

仕組みを理解すれば〝自作〟もできる!スプレッドシート×GASの基本

ここからは、ツールの裏側で動いている仕組みを見ていきましょう。

「難しそう…」と思う方も多いかもしれませんが、安心してください。

Google Apps Script(GAS)は、スプレッドシートをもっと便利に使うための魔法のような仕組みです。

プログラミング未経験でも、スプレッドシートの延長線上で理解できるのがGASの魅力です。

実際に、今回のツールではわずか数百行のコードでYouTube APIと連携しています。

裏で複雑な処理をしているように見えても、

やっていることは「検索→データ取得→シート出力」というシンプルな3工程です。

それではまず、GASが何者なのかを整理してみましょう。

GAS(Google Apps Script)とは何か?

GASとは、Googleが提供しているスクリプト言語で、

スプレッドシート・Gmail・カレンダーなどのサービスを自動化できる仕組みです。

ベースはJavaScriptなので、Web開発経験者にもなじみやすい構文になっています。

たとえばスプレッドシートの中で、

「このセルの値を読み取って処理をしたい」といった操作をコードで実行できます。

今回のツールで言えば、B2セルのキーワードを読み取ってYouTubeで検索し、結果を自動的に一覧化する。

それを実現しているのがGASの役割です。

コードはGoogleアカウントと紐づいており、

クラウド上で動くため、パソコンに特別な環境をインストールする必要はありません。

つまり、誰でも無料で〝自分専用のアプリ〟を作れる仕組みなのです。

実際に使ってみると、

「Googleドライブ内で完結する開発環境ってこんなに便利なんだ!」と驚く人が多いです。

さらに、他のGoogleサービス(Gmail送信、カレンダー作成、ドキュメント操作など)とも簡単に連携できるため、

業務効率化ツールとしても非常に人気があります。

今回の記事では、YouTube Data APIを活用して「動画情報を取得する処理」を中心に解説していきます。

ここで重要なのは、コードの書き方よりも〝流れ〟を理解することです。

まずは「スプレッドシート → GAS → YouTube API → 結果を出力」という順序を頭に入れておきましょう。

- GAS=Google公式の自動化スクリプト

- スプレッドシートと連携して動作

- クラウド上で動くから環境構築不要

- APIを通じてYouTubeの情報を取得可能

スプレッドシートとYouTube APIが連携する流れ

ここで一度、今回のツールがどのようにデータを取得しているのか、全体の流れを整理しておきましょう。

一見すると複雑そうに見える仕組みですが、実はたったの3ステップです。

① スプレッドシートでキーワードを入力する

② GASがそのキーワードを読み取り、YouTube APIにリクエストを送る

③ 返ってきた動画情報をスプレッドシートに自動出力する

この3ステップで、検索からデータ出力までが一気に完了します。

たとえば、B2セルに「Brain」と入力したとします。

その瞬間、GASはYouTube APIの「search」エンドポイントを呼び出し、

動画タイトル・URL・チャンネル名・再生回数などの情報を取得します。

取得したデータは、5行目から順にシートへ書き込み。

各列にはタイトル・再生回数・コメント数・チャンネル登録者数などが自動で並びます。

この仕組みを可能にしているのが、GAS内の関数群(fetchYoutubeSearchResults、updateSheetWithVideoData など)です。

つまり、スプレッドシートがUI(操作画面)、GASがロジック(処理部分)として役割分担しているというわけです。

Webサイトで言えば、スプレッドシートが「画面」、GASが「サーバー」と同じ構造です。

この連携の中核を担うのが「YouTube Data API v3」。

Googleが公式に提供するAPIで、動画やチャンネル情報をJSON形式で取得できます。

ツール内では、このAPIを通して必要なデータだけをピンポイントで呼び出しています。

そして最後に、取得したデータをスプレッドシートに整形して出力するという流れです。

このように全体像を俯瞰すると、GASは「人間の手作業を自動化してくれる仲介役」だと理解できます。

- スプレッドシート=操作画面(UI)

- GAS=処理ロジック(自動化部分)

- YouTube API=データの供給源

- 3者の連携で〝検索→出力〟が自動化される

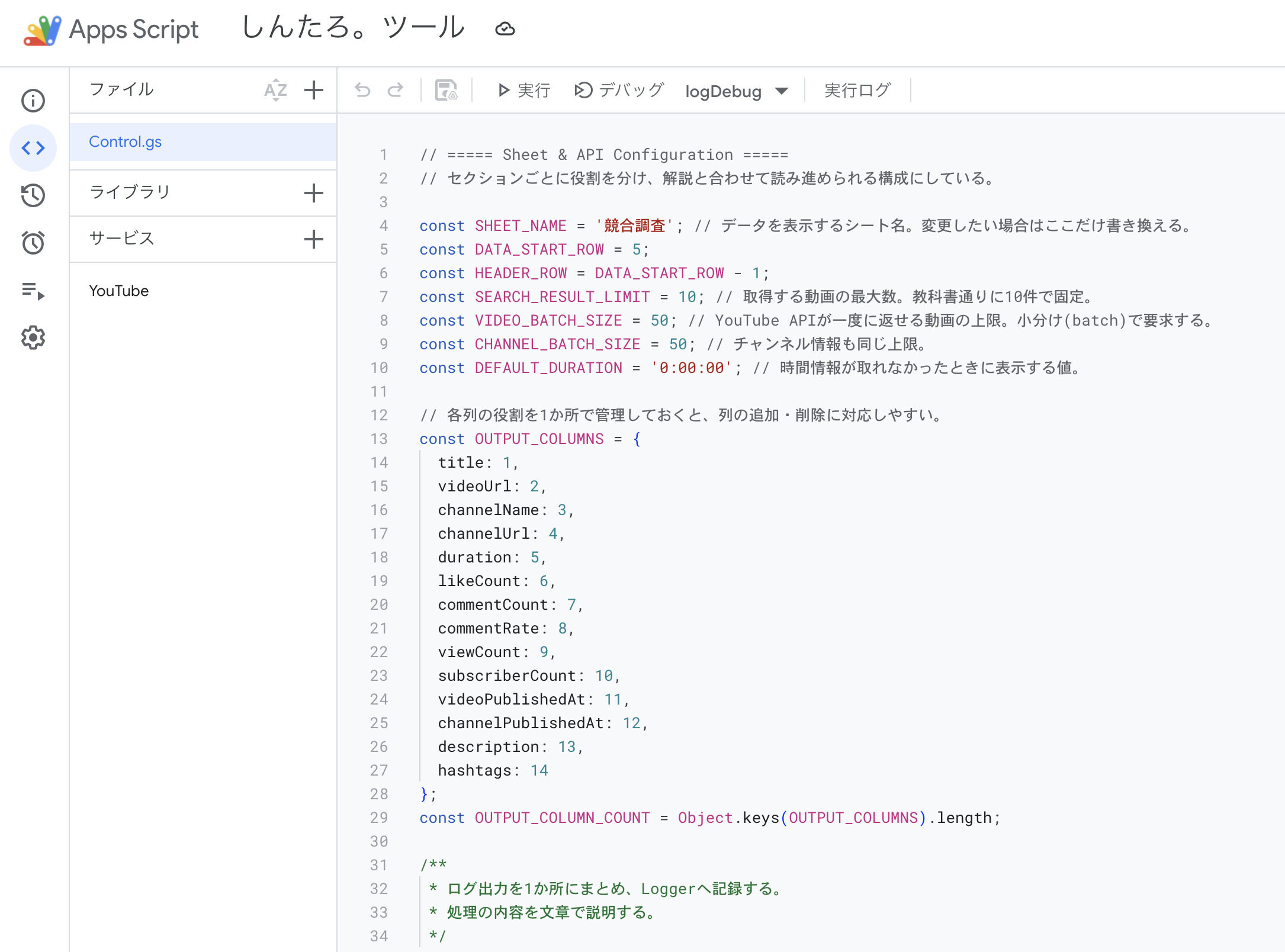

初心者が理解しておきたい〝定数(const)〟と変数の考え方

スクリプトを少し見てみると、「const」という単語がいくつも出てきます。

これは「定数(Constant)」を意味し、値が変わらない設定をまとめておくためのものです。

たとえば、今回のツールでは次のように書かれています。

const SHEET_NAME = '競合調査';

const DATA_START_ROW = 5;

const HEADER_ROW = DATA_START_ROW - 1;

const SEARCH_RESULT_LIMIT = 10;

このように、ツール内で頻繁に使う数字や文字列を「定数」としてまとめています。

たとえば「SHEET_NAME」を一度定義しておけば、

スクリプト内で何度も「競合調査」と手打ちする必要がなくなります。

この考え方は、どんなプログラムでも共通する重要な設計ルールです。

〝変わらないものは1か所に集約する〟ことで、

ミスを減らし、メンテナンス性を高められます。

また、「変数(let や var)」は、状況によって変わるデータを一時的に保存する箱のような役割を持ちます。

例えば検索キーワード、動画ID、再生回数などは毎回変わるため、変数として扱います。

これをイメージで言うと、「const=ラベル付きの棚」「let=中身が入れ替わる箱」のようなものです。

初心者がGASに慣れるためには、この違いを直感的に理解することが第一歩です。

そして今回のスクリプトでは、constを多用して「整理された設計」を実現しています。

コードを読むときは、まずconstがどんな値を持っているかを確認するだけで、

処理全体の構造がつかめるようになります。

- const=変わらない値(設定・固定情報)

- let/var=変わる値(都度更新されるデータ)

- constを使うとメンテナンスが簡単になる

- まずは「棚」と「箱」の違いを意識する

「const」は〝変わらないものを1か所に置く〟ための工夫なんです。

一度整理しておくと、後から読む人も迷わなくなります!

処理を〝見える化〟するlogDebug機能の使い方

ここからは、ツールの内部をさらに深く理解していきましょう。

これまでの手順で、YouTubeの検索結果がスプレッドシートに出力されるところまで体験できたと思います。

しかし「なぜこの順番で処理されているのか?」「裏で何が動いているのか?」が気になる方も多いはずです。

そんなときに役立つのが、今回のツールに組み込まれているlogDebug(ログデバッグ)機能です。

この機能を使えば、まるでツールの中を覗き込むように、処理の流れをリアルタイムで確認できます。

「ブラックボックス化した処理を〝見える化〟する」それがlogDebugの最大の目的です。

この章では、logDebugの仕組みを理解しながら、ツール開発者の視点でコードを読む感覚を身につけていきましょう。

logDebug関数が果たす役割とは

「logDebug」とは、アプリケーションの動作をリアルタイムに記録してくれる関数です。

一言でいえば、GASが〝今どんな処理をしているのか〟を人間にも分かるように教えてくれる仕組みです。

この関数は、処理の開始・終了・データ取得など、あらゆるタイミングで呼び出されます。

例えばスクリプトの冒頭では、以下のように記述されています。

function logDebug(message, data) {

const timestamp = new Date().toISOString();

let body = '[' + timestamp + '] ' + message;

if (typeof data !== 'undefined') {

try {

body += ' ' + JSON.stringify(data);

} catch (error) {

body += ' ' + String(data);

}

}

Logger.log(body);

}

このコードを読むと、logDebugがどんな仕組みで動いているのかが見えてきます。

最初に「現在時刻」を取得し、その後に「メッセージ(message)」と「補足データ(data)」を組み合わせてログに出力しています。

つまり、単なるテキストの記録ではなく、〝何がいつ起きたのか〟をJSON形式で正確に残す関数なのです。

ここでのポイントは、第二引数に「data」を指定できる点。

例えば次のように書くことで、取得したキーワードを確認することができます。

logDebug('検索キーワードを確認しました。', {cell: 'B2', query: searchQuery});

これにより、実行ログ上では次のように表示されます。

[2025-09-30T14:30:15.871Z] 検索キーワードを確認しました。 {"cell":"B2","query":"猫"}

このように、時刻付きで処理の流れが残るため、どこで何が起きているのかを正確に把握できます。

開発者だけでなく、ツールを〝読む側〟の学習者にとっても非常に有効な仕組みです。

- logDebugは処理の進行を記録する関数

- メッセージとデータを時系列で出力する

- エラーの原因追跡や学習にも活用できる

実行ログでわかる〝裏側の処理フロー〟

logDebug関数が記録しているのは、単なるテキストではありません。

実行ログを追っていくことで、ツールがどんな順序で動いているかがまるでシナリオのように見えてきます。

たとえば、YouTube検索を行った際のログを上から順に追うと、

処理の流れが驚くほど明確に読み取れます。

[2025-09-30T14:30:15.622Z] YouTube検索処理を開始します。

[2025-09-30T14:30:15.812Z] 検索キーワードを確認しました。 {"cell":"B2","query":"猫"}

[2025-09-30T14:30:15.871Z] YouTube検索APIを呼び出します。 {"requestedCount":10,"remaining":10}

[2025-09-30T14:30:16.388Z] 検索結果を受け取りました。 {"returnedItems":10}

[2025-09-30T14:30:16.846Z] 動画バッチの書き込みが完了しました。 {"processedCount":10}

[2025-09-30T14:30:17.082Z] 再生回数の降順で並べ替えました。 {"sortedRows":10}

このログを読むだけで、スクリプトが

① 検索を開始 → ② キーワードを確認 → ③ API呼び出し → ④ 結果を受信 → ⑤ 書き込み → ⑥ 並べ替え

という順番で動作していることがわかります。

つまり、実行ログ自体が〝スクリプトの説明書〟になっているわけです。

さらに、各行に時刻が記録されているため、どの処理に時間がかかっているかを把握することもできます。

たとえば、API呼び出しから検索結果の受信までの間が数秒空いていれば、

「データ取得に時間がかかった」と判断できます。

逆に、書き込みやソートが瞬時に終わっている場合は、処理効率が高いといえます。

このようにログを時系列で読み解くと、GASの動きが一目で理解できるようになります。

特に初学者にとっては、この「裏側の可視化」が学習を大きく助けてくれます。

なぜなら、処理の順序・データの流れ・APIの動作が、全部〝文章〟で見えるからです。

また、ログを確認することで、思わぬバグにもすぐ気づけます。

例えば以下のようなエラーが出た場合:

[2025-09-30T14:30:18.102Z] 検索キーワードが空だったため処理を中断します。

これは「B2セルにキーワードが入力されていない」ことを意味します。

こうしたログの1行が、問題解決のヒントになるわけです。

開発に慣れていない人ほど、〝コードを読むよりもログを読む〟ことを意識すると良いでしょう。

logDebugは、初心者が「何を」「いつ」「どう」動かしているのかを

手触り感を持って理解するための最強の学習ツールです。

- 実行ログはコードの動きを時系列で示す

- 処理の順序・エラー・時間差を把握できる

- 〝読むコード〟より〝読むログ〟が理解を早める

- バグの早期発見にも役立つ

ログを活用してGASの仕組みを学ぶコツ

実行ログを眺めるだけでも、GASの動きはかなり理解できます。

ですが、logDebugを〝学習ツール〟として活用すれば、

自分自身でGASを理解し、改善していく力を養うことができます。

ここでは、初心者が効率よくスクリプトを理解するための3つのステップを紹介します。

① ログを「読む」より「追う」

多くの人は、コードを読もうとすると途中で詰まってしまいます。

なぜなら、コードは一瞬で何十行もの処理を行うため、流れを頭の中で再現するのが難しいからです。

そこで有効なのが、logDebugによる〝追跡型の理解〟です。

実行ログを上から下へ追っていくだけで、処理の順序と結果がすべて目で追えます。

「検索を開始」→「結果を取得」→「書き込み完了」→「並べ替え終了」

このように、ログを時系列でたどることで、GASがどう動いているかが自然に理解できるのです。

② 自分でlogDebugを追加してみる

もう一歩進みたい方は、自分でlogDebugを挿入してみましょう。

たとえば、動画データを書き込む処理の前にlogDebug('動画データを書き込みます。');

と1行加えるだけでも、処理の流れを可視化できます。

「どの関数が何をしているのか」を自分の言葉でラベル付けしていくと、コードが一気に読みやすくなります。

〝自分のためのログ〟を残すのが、理解を深める一番の近道です。

③ ログを比較して理解を深める

同じコードでも、入力内容によってログは変わります。

たとえば、検索キーワードを「猫」と「Brain」に変えて実行すると、

APIの返却件数・実行時間・ソート結果が違って見えるはずです。

この違いを比較することで、GASがどう条件分岐しているか・どの部分が処理のボトルネックかを理解できます。

つまり、logDebugは「動作確認」だけでなく、

「データ分析」「改善」「スキルアップ」にも使える万能なツールなのです。

こうした試行錯誤を繰り返すことで、

ただの〝スクリプト利用者〟から〝仕組みを理解する開発者〟へとステップアップできます。

- ログを追うだけで処理の流れがつかめる

- 自分でメッセージを追加して理解を深める

- ログを比較して条件分岐の仕組みを学ぶ

- logDebugは学習・改善・開発に使える万能ツール

まとめ:スプレッドシートで〝自分専用の分析ツール〟を育てよう

この記事では、GoogleスプレッドシートとGASを使って作る

YouTube検索ツールの仕組みと活用法を紹介しました。

最初にツールをコピーして動かすだけでも、

YouTube Data API の基本やスクリプトの構造が感覚的に理解できたと思います。

logDebug機能を通して処理の流れを「見える化」し、

エラーや動作の原因を自分の目で確かめながら学べるのがこのツールの最大の魅力です。

さらに、出力されたデータを分析することで、

単なる〝ツールの利用者〟から〝戦略的な分析者〟へとステップアップできます。

登録者数と再生回数の関係を読み解き、

コメント率や動画時間で視聴者の熱量を把握し、

最後にリバイブ率で「これから伸びる動画」を特定する。

これらを繰り返すうちに、あなたの中に〝データを見る目〟が育っていきます。

ツールはあくまで入口。

真の価値は、それを使って得られる洞察と行動にあります。

そして何より、このツールは「自分の手で作り変えられる」ことが最大の強みです。

コードを少しずつ理解し、必要に応じてカスタマイズしていくことで、

世界に一つだけの〝自分専用の分析ツール〟が出来上がります。

はじめの一歩は、スプレッドシートをコピーして実行してみること。

一度動かしてみれば、コードが生きて動く感覚にきっとワクワクするはずです。

そしてそのワクワクこそが、ツール開発・データ分析の第一歩です。

あなたの手で、〝数字を読み解く力〟を育てていきましょう。

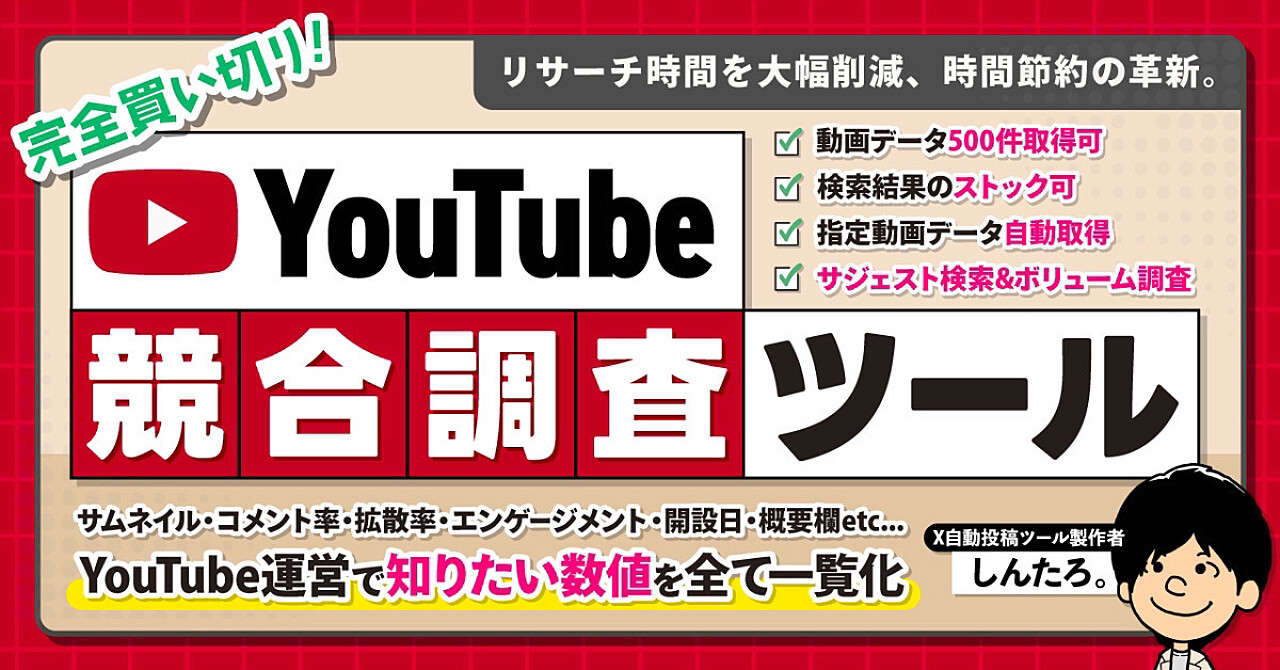

【完全買い切り】YouTube競合調査ツール Googleスプレッドシートで簡単設定!

しんたろ。さんのBrain「【完全買い切り】YouTube競合調査ツール Googleスプレッドシートで簡単設定!」は、YouTubeのデータをワンクリックで集めてくれる夢のようなツール。

- 月額0円・完全買い切りスプシのみで運用

- グーグルスプレッドシートだけでリサーチ可能

- インパクトレート(チャンネル登録者数に対して動画の再生回数が回ってる指標)を採用

- サムネイル・コメント率・拡散率・エンゲージメント・再生回数・動画投稿日・チャンネル解説日・概要欄・ハッシュタグを一括で取得可能

- 動画データ最大500件一括取得が可能

- 検索結果のストックが可能

- 指定動画データの自動取得が可能

- サジェスト検索&ボリューム調査が可能

初期設定はわずか20分。プログラミング知識ゼロでも解説を見ながら進めれば誰でも導入できます。

しんたろ。さんのXでは、ツール開発の裏側や最新アップデート情報も発信中です。

フォローして最新情報をチェックしてみてください。

しんたろ。さんのXはこちら

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。