Brainメディア運営部です!

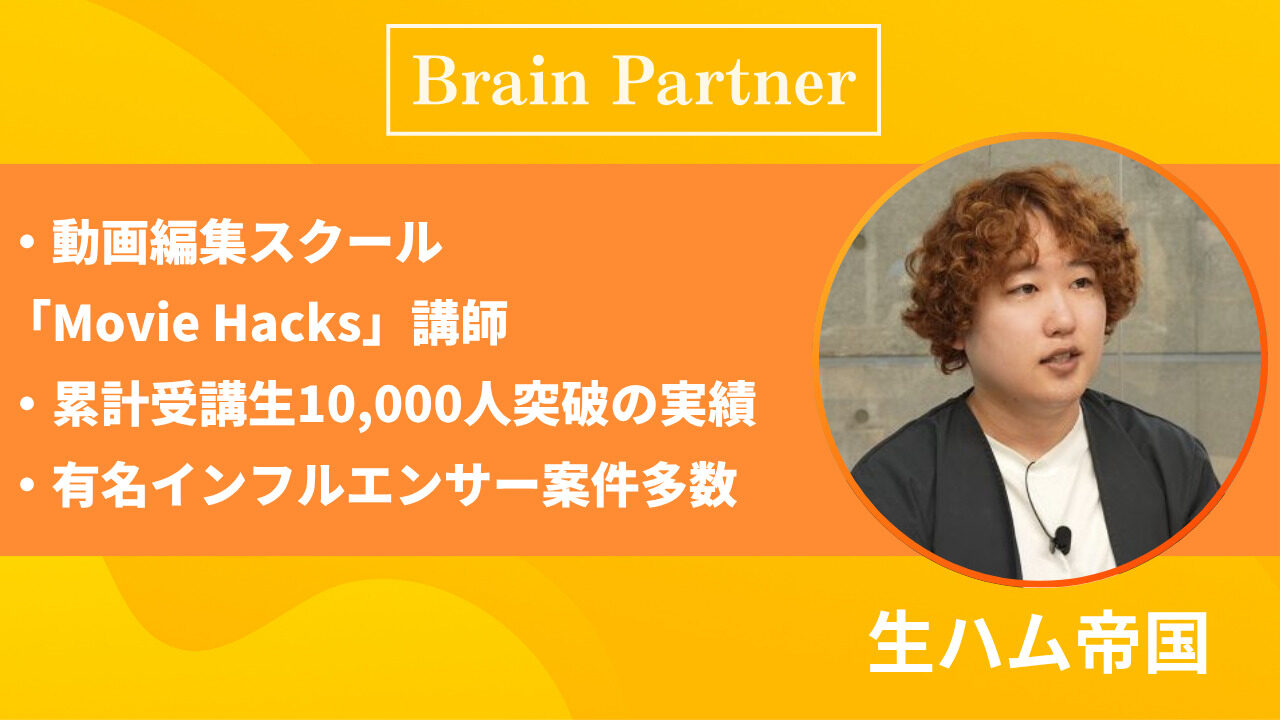

今回の記事では、「個人で稼ぐ×動画編集」の専門家である生ハム帝国さんに情報提供いただきました。

簡単に生ハム帝国さんの紹介をさせていただきます。

今回の記事では、フリーランスや副業ワーカーが直面する〝怒られる〟というテーマを掘り下げます。

「大人になってから誰かに怒られる機会って、めっきり減ったよな」と感じたことはありませんか。

実は、フリーランスにとって怒られる経験は大きなチャンスでもあります。

怒られるのは信頼され、成長を期待されている証拠だからです。

学生時代なら教師が義務として指導してくれましたが、社会に出れば状況は一変します。

特にフリーランスは簡単にリプレースされる世界です。

その中で時間やエネルギーを割いてまで注意してくれるクライアントがいるということは、あなたに期待があるからこそ。

しかし多くの人は、怒られた瞬間に「怖い」「落ち込む」とネガティブに受け止めがちです。

結果として、怒られることの価値に気づけず、自己否定に陥ってしまうケースも少なくありません。

逆に、怒られないことこそが危険サインであることも知っておく必要があります。

注意されずに放置される状態は、〝教育対象から外れた〟というシグナル。

そのまま気づかぬうちにサイレントリプレースされ、成長の機会を失ってしまうこともあります。

この記事では、怒られることがなぜフリーランスにとってありがたいのか。

さらに、怒られ方の流儀や、怒られた経験をどう成長の糧に変えていけるのかを具体的に解説します。

読後には、「怒られるって実はラッキーなことなんだ」と前向きに捉えられるはずです。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。

目次

フリーランスにとって〝怒られること〟が価値を持つ理由

フリーランスとして働いていると、誰からも注意されないまま進んでしまうことがあります。

一見すると自由で気楽に感じますが、実はこれは非常に危険なサインです。

怒られることこそが、信頼され期待されている証拠であり、むしろありがたい現象なのです。

怒られた瞬間は落ち込むかもしれませんが、それをどう受け止めるかによって、フリーランスとしての未来は大きく変わります。

ここからは、怒られることの本質と価値について深掘りしていきましょう。

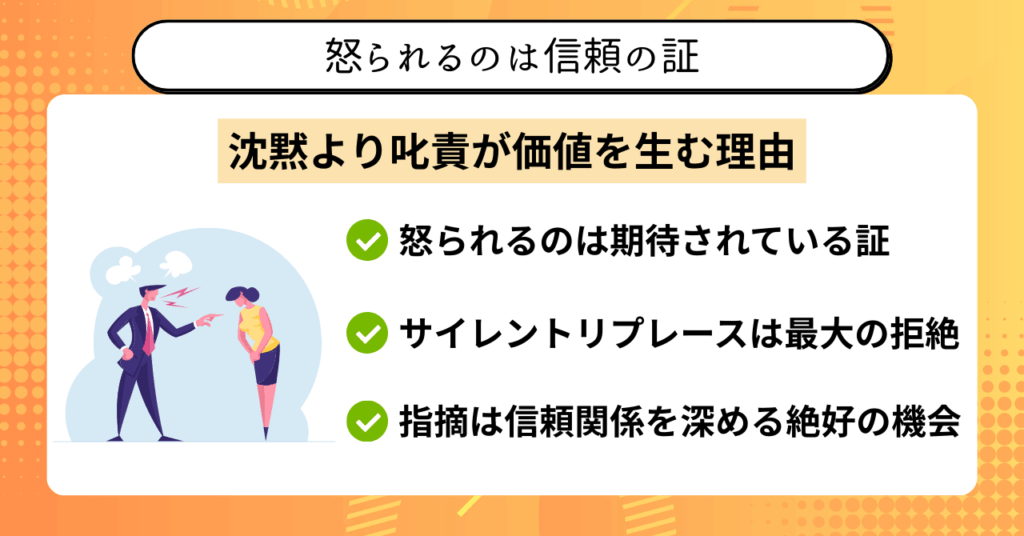

怒られることは〝期待と信頼の証〟である

怒られるという行為の裏側には、必ず「改善してほしい」「もっとできるはずだ」という前提があります。

もし本当に期待していない相手なら、わざわざ注意をする必要はありません。

その場合は、黙って別の人に仕事を依頼すれば済むからです。

つまり、クライアントがエネルギーをかけてまで指摘してくれるのは、あなたにまだ可能性を見ているからこそ。

怒られるのは「あなたに成長してほしい」というサインであり、信頼の裏返しなのです。

学生時代には教師が義務として叱ってくれましたが、大人になると事情は変わります。

フリーランスの世界では、クライアントは合わなければすぐにリプレースするという選択肢を持っています。

そんな中で「怒ってまで指摘してくれる」ことは、改善の余地を残してくれていることを意味します。

怒られたときに「怖い」「嫌だ」と思うのは自然ですが、そこで立ち止まってしまうと本質を見失います。

怒られるのは、あなたがまだ成長できるからであり、クライアントが関わり続けたいと思っているからなのです。

このように考えれば、怒られることをネガティブに捉える必要はなくなります。

むしろ「まだ自分に期待してくれているんだ」と前向きに受け止められるようになるでしょう。

ここまでの内容をシンプルに整理すると次の通りです。

- 怒られるのは期待の証であり、信頼が前提になっている

- 本当に期待していない相手には、そもそも注意しない

- フリーランスの世界で叱られるのは改善のチャンスをもらっている状態

怒られることは、決してマイナスではなく、むしろチャンスの始まりだと認識しておくことが大切です。

サイレントリプレースが突きつける本当の恐怖

フリーランスにとって最も恐ろしいのは、実は〝怒られないこと〟かもしれません。

クライアントからのフィードバックがなくなり、気づいたら別の人に仕事を渡されていた。

このように静かに仕事を外される現象を〝サイレントリプレース〟と呼びます。

一見すると穏やかに契約が続いているようで、裏ではすでに別の人材に引き継がれている。

その事実に気づいた瞬間、強いショックと共に自分の立場を失った現実を突きつけられるのです。

サイレントリプレースの背景には、クライアントの合理的な判断があります。

「叱るよりも、新しい人に任せた方が早い」と思われた時点で、教育や改善の対象から外れてしまうのです。

怒られることさえなくなった瞬間に、成長の機会も一緒に奪われてしまうのです。

実際に、編集や動画制作の現場ではよく見られるケースがあります。

低単価の簡単な作業だけ依頼され、メインの仕事は別の編集者に渡されている。

このように「とりあえず便利だから使われている」状態は、教育対象ではなく、ただの補助作業員として扱われているサインです。

さらに危険なのは、この状況に本人が気づかないことです。

表面的には仕事があるように見えても、実際には成長の機会を完全に奪われています。

気づいたときには「取り返しのつかない距離」をクライアントとの間に作ってしまっているのです。

サイレントリプレースは、一度始まってしまうと逆転が非常に難しいものです。

だからこそ、〝怒られる〟というフィードバックがあるうちは、まだ改善のチャンスがあると前向きに受け止めることが大切です。

沈黙こそ最大の拒絶であることを忘れてはいけません。

この話の内容を、少し整理しておきます。

- サイレントリプレースは怒られないまま仕事を外される状態

- 叱られないのは教育対象から外れたサインである

- 表面的に仕事があっても、成長機会は奪われている

- 沈黙は拒絶を意味し、改善の余地を失う危険性がある

怒られるのが怖いと感じるのは自然ですが、沈黙で切り捨てられる方が何倍も恐ろしい現実です。

怒られるからこそ成長できるフリーランスの特性

怒られることを〝ネガティブな出来事〟と捉えてしまう人は多いですが、実際にはフリーランスにとって大きな成長機会となります。

なぜなら、怒られることは改善のきっかけであり、信頼関係を深めるチャンスだからです。

たとえば、クライアントから具体的に「ここを直してほしい」と指摘される場合、それは改善の余地があると判断されている証拠です。

もし本当に期待していなければ、怒られる前に仕事を外されてしまいます。

つまり、怒られるという行為はまだ信頼を得られる可能性が残っているサインなのです。

また、怒られた直後は落ち込むかもしれませんが、そこで前向きに行動を起こすことで信頼を取り戻すことができます。

具体的には、ミスを認め、改善策を示し、次回の仕事で実際に変化を見せることです。

この一連のプロセスが、フリーランスとしての成長に直結します。

さらに、怒られることで自分の仕事を客観的に見直す機会が生まれます。

日々の業務に追われていると、自分の改善点を冷静に把握するのは難しいものです。

しかし、クライアントからの指摘は、その盲点を気づかせてくれる貴重なきっかけとなります。

この時に重要なのは、怒られたことを〝攻撃された〟と捉えるのではなく、〝成長のためのメッセージ〟として受け止める姿勢です。

その姿勢の違いが、同じミスを繰り返す人と、着実にスキルを伸ばす人を分ける分岐点になります。

実際に、怒られた経験を糧に改善し続けた人ほど、高単価の案件や長期的な信頼を得やすい傾向にあります。

厳しいフィードバックを受け止められる人こそ、クライアントにとって安心して仕事を任せられる存在となるのです。

この話の内容を、少し整理してみましょう。

- 怒られるのは改善の余地があるサインであり、信頼の証でもある

- 怒られた後に改善策を示し実行することで信頼を取り戻せる

- 指摘は盲点を気づかせてくれる貴重な成長のきっかけになる

- 怒られ方の受け止め次第で、フリーランスとしての未来が分かれる

つまり、怒られることを避けるのではなく、むしろ積極的に活かすことこそが成長の近道なのです。

怒られたら終わりじゃない。

そこで何を直して、次にどう変えるかを見せよう!

クライアントに「信頼できる」と思わせる小さな工夫が継続率を劇的に向上させる方法を解説。

成長や信頼構築のヒントが満載の記事です。

クライアントの怒りの背景を読み解く

フリーランスとして活動していると、クライアントからの怒りに直面する場面は避けられません。

その怒りには必ず背景があり、合理的な理由だけではなく感情的な側面も含まれています。

怒りを理解できるかどうかは、信頼関係を維持できるかどうかの分岐点になります。

本章では、クライアントがどのような理由や感情で怒るのかを丁寧に読み解いていきます。

怒りの裏にある本音を理解することで、適切な対応と成長のチャンスにつなげられるはずです。

合理性を超えて感情が動く瞬間

クライアントの怒りは、常に合理性だけで説明できるものではありません。

業務のミスや納期遅延など、明確な理由がある場合もあれば、単純に溜まったストレスを発散している場合もあります。

人間は機械ではなく、感情を抱えながら働いています。

そのため、理不尽に思える怒りも、実は相手の状況や心理を反映しているのです。

たとえば、納品物の品質に問題があった時、クライアントが強く怒るのは「期待していた分裏切られた」という感情が根底にあります。

また、「何度も同じミスが繰り返された」「短い時間で何度も修正を依頼しなければならなかった」といった積み重ねも、怒りを爆発させる引き金になります。

一方で、業務そのものには大きな問題がないのに、クライアントが声を荒げるケースもあります。

これは、相手自身が抱えているストレスや疲労が要因である場合が多いです。

怒りが〝合理性を超えて感情に支配〟される瞬間は、誰にでも起こりうるものです。

ここで重要なのは、その怒りをどう受け止めるかです。

「理不尽だ」と突っぱねるのではなく、「この背景にはどんな感情があるのか」と視点を切り替えることで、対応の仕方は大きく変わります。

怒りの裏には、必ず理由と感情の両面が存在すると理解しておくことで、冷静に対応できるようになります。

ここまでを整理すると次のようになります。

- クライアントの怒りは必ずしも合理的な理由だけではない

- 期待を裏切られた感情やストレス発散が背景にあることも多い

- 怒りの裏側を理解する姿勢が信頼関係を維持する鍵になる

怒りを一方的に受け取るのではなく、その背景を読み解く視点を持つことが大切です。

人格否定と constructive feedback の境界線

クライアントから怒られたとき、まず考えるべきは「それが仕事に対する指摘なのか、それとも人格否定なのか」という点です。

建設的なフィードバック(constructive feedback)は、改善に向けた具体的な指摘です。

たとえば「納期を守ってください」「文章表現が分かりにくいので、こう修正してください」といった内容は、改善策が明確に示されています。

一方で、「だからお前はダメなんだ」「やる気がないんだろ」といった言葉は、仕事の範疇を超えて人格そのものを否定するものです。

このような指摘には具体的な改善の余地がなく、フリーランスにとってはただのダメージでしかありません。

実際に現場では、両者が混同されてしまうことがあります。

クライアントが感情的になった結果、建設的な指摘に加えて人格を否定するニュアンスが含まれてしまうのです。

そのため、受け取る側も「これは改善のための指摘か、それとも不要な攻撃か」を切り分ける視点を持つ必要があります。

もしフィードバックの中に具体的な改善ポイントがあるなら、それを抽出して活かすことが大切です。

逆に、改善につながらない人格否定的な言葉は、深く受け止めすぎないようにしましょう。

また、人格否定を繰り返すクライアントとは長期的に関係を続けるのは危険です。

信頼関係の土台が崩れてしまい、どれだけ努力しても満足な成果にはつながりません。

健全なクライアントとの関係は「改善できる前提の指摘」で成り立っています。

だからこそ、フリーランスは「怒られた内容を冷静に見極める力」を持つことが、成長と継続の鍵となるのです。

ここまでのポイントを整理すると以下の通りです。

- constructive feedback は具体的な改善点が示される指摘

- 人格否定は改善につながらず、ただの攻撃にすぎない

- 指摘の中から改善可能な部分だけを抽出して活かす

- 人格否定を繰り返すクライアントとの関係は長期的に危険

怒られることのすべてが価値を持つわけではありません。

「成長につながる指摘」と「不要な人格攻撃」を見極めることが、フリーランスに必要なスキルです。

怒るクライアントと上手に向き合う方法

クライアントから怒られたとき、多くのフリーランスが最初に抱くのは〝どう受け止めればいいのか〟という戸惑いです。

怒りに対して感情的に反応してしまうと、関係が一気に悪化するリスクがあります。

大切なのは、冷静に受け止め、改善に行動で示すことです。

具体的には、まず謝罪と改善策の提示をセットにして伝えることが効果的です。

〝申し訳ありません。次回からは〇〇を徹底します〟と、言葉だけでなく具体的な改善ポイントを提示することで、信頼回復の第一歩になります。

また、怒られた直後にションボリした態度を長引かせるのは逆効果です。

クライアントが求めているのは改善と前進であり、落ち込む姿ではありません。

むしろ〝次はこうします!〟と前向きな姿勢を早めに示す方が評価されます。

注意すべきは、ノーダメージ風の軽さも避けることです。

〝了解っす〟とだけ返すと、真剣に受け止めていないと誤解されることがあります。

一瞬だけでも反省を示し、そのうえで迅速に切り替えるバランスが求められます。

さらに、怒られた経験をSNSでどう扱うかも重要です。

単なる愚痴や被害者アピールを投稿すれば、信頼を失うだけです。

逆に〝こういうことで注意を受けたので、次はこう改善します〟と具体的な行動とセットで発信すれば、評価につながる場合もあります。

このように、怒るクライアントとうまく向き合うためには、

- まず謝罪し、改善策を明確に提示する

- 落ち込みを長引かせず、前向きな行動を見せる

- 軽すぎる態度も避け、真剣さを伝える

- SNS発信は愚痴ではなく改善姿勢を示す場にする

怒られることを恐れる必要はありません。

大切なのは「どう受け止め、どう行動するか」です。 その姿勢こそが、長期的な信頼関係を築く基盤になります。

謝罪と行動のセットを素早く出そう。

言葉で終わらせず、次の案件で成果で示すのが大事です!

怒られないことが示す危険なサイン

フリーランスにとって〝怒られない〟という状況は、一見すると気楽に思えるかもしれません。

しかし、実際にはそれが最も危険なサインであることを理解する必要があります。

注意や指摘がなくなるということは、すでに改善の余地すら期待されていない可能性があるのです。

この記事では、フリーランスが〝怒られない〟状況に直面したときに、そこに潜むリスクを徹底的に解説していきます。

そして、そのリスクを回避するためにどのような視点と行動が求められるのかを、具体的に掘り下げていきます。

教育対象から外れるフリーランスの現実

怒られるということは、相手がまだ自分に時間と労力を割いてくれている証拠です。

反対に、まったく怒られなくなったとき、それは「教育対象から外された」サインかもしれません。

クライアントにとって人材教育はコストです。

それでも怒ってくれるのは、まだ成長や改善の見込みを信じているからに他なりません。

しかし、繰り返し同じミスをしたり、学びの姿勢が見えないと、クライアントは次第に教育を放棄してしまいます。

実際に現場で起こるのは、「最低限の作業だけ任されて、重要な部分は他の人に回される」という現象です。

その段階に入ると、改善のチャンスは奪われ、やがてはサイレントリプレース(知らぬ間の交代)が待っています。

教育対象から外れるというのは、信頼の土台が崩れている証拠です。

新しい依頼が来なくなる、単価が上がらないといった形で、その影響はすぐに現れます。

さらに怖いのは、この変化が徐々に進むため、当の本人が危機に気づきにくいという点です。

気づいたときには既に手遅れで、新しい人材に切り替えられているケースも少なくありません。

ここまでの内容を整理すると次の通りです。

- 怒られるのは、まだ教育対象に含まれている証拠

- 怒られなくなるのは、改善への期待が消えたサイン

- 教育対象から外れると、サイレントリプレースが進行する

- 本人が危機に気づくのは遅く、取り返しがつかなくなる場合が多い

怒られない=安心ではなく、むしろ危険信号だという認識を持つことが、フリーランスとしての生存戦略に直結します。

〝フリーランス窓際族〟という末路

会社員の世界では〝窓際族〟という言葉があります。

役割を与えられず、成長機会を奪われ、ただ在籍しているだけの存在です。

フリーランスにも、同じような現象が起こります。

怒られなくなった結果、最低限の作業だけが割り当てられ、やがて完全に取り残されるのです。

この状態を、便宜的に〝フリーランス窓際族〟と呼びます。

単価は低いまま、裁量は与えられず、教育もされない。

ただ、空いた時間を埋めるための存在として残されるのです。

一見すると「仕事があるだけマシ」に思えるかもしれません。

しかし、それは大きな落とし穴です。

なぜなら、窓際に追いやられたフリーランスは、新しい案件のチャンスから外され続けるからです。

例えば、クライアントが新しいプロジェクトを立ち上げたとしても、その中心に呼ばれることはありません。

「あの人は簡単な作業だけでいい」と判断されると、そこから抜け出すのは極めて困難です。

さらに、スキルが停滞するという問題があります。

責任ある案件に携わらない限り、新しい学びは生まれません。

結果として、他のフリーランスとの差は広がり続けます。

最終的に待っているのは「必要とされない存在」になることです。

報酬は削られ、信頼は薄れ、仕事はますます減っていきます。

ここまでの内容を整理すると、次のようになります。

- フリーランス窓際族は「最低限の作業だけ」に追いやられる状態

- 新しい案件やプロジェクトから外される

- スキルが停滞し、成長の機会を失う

- 最終的に「必要とされない存在」になるリスクがある

怒られないことは楽に見えて、実際はフリーランスとしてのキャリアの終焉につながるということを忘れてはいけません。

成長停止と孤立がもたらす長期リスク

怒られない状況が続くと、フリーランスにとって深刻なリスクが訪れます。

まず直面するのが、成長の停止です。

フィードバックを受けなければ、自分の課題を正しく把握できません。

その結果、改善や挑戦の機会を逃してしまうのです。

クライアントから怒られるという行為には、裏側に〝期待〟が存在します。

しかし、その怒りが消えた瞬間に、フリーランスは「期待されていない人材」に変わります。

この変化は徐々に進むため、自分自身では気づきにくいのが特徴です。

そしてもう一つの大きなリスクが、孤立です。

怒られないということは、そもそもコミュニケーションの対象から外れている状態を意味します。

相談や提案の機会も減り、仕事の範囲が狭まっていくのです。

やがて、周囲との関わりが減少し、「孤立したフリーランス」という立場に追い込まれます。

孤立すれば、精神的にも不安定になり、パフォーマンスが低下します。

これは単なるモチベーションの問題ではなく、収入やキャリア全体に影響を及ぼす深刻な事態です。

このように、怒られない状況は〝安心〟ではなく、長期的に大きなリスクを抱える危険信号なのです。

ここでのポイントを整理すると次の通りです。

- 怒られないと成長が止まり、改善の機会を失う

- 期待がなくなることで教育対象から外れる

- コミュニケーションが減少し、孤立を招く

- 孤立は精神面だけでなく収入やキャリア全体に悪影響を与える

怒られることを避けるのではなく、そこから成長の糧を得る意識が大切だといえるでしょう。

改善のチャンスがあるうちに行動することが未来を変えます!

編集作業で直面するトラブルの予兆や対応策を具体的に解説。

修正地獄や納期不備、人間関係で壊れる信頼など、危険サインを見逃さず改善に向かう姿勢につながる内容で、“怒られない=問題なし”ではないリスクに気づかせてくれます。

正しい怒られ方を身につける流儀

フリーランスにとって〝怒られ方〟をどうするかは、仕事を継続できるかを大きく左右する要素です。

怒られたこと自体に過剰に落ち込むのではなく、「どう受け止め、どう行動に移すか」が重要です。

正しい怒られ方を知っておけば、クライアントからの信頼をむしろ高めることも可能になります。

ここでは、フリーランスが実践すべき怒られ方の流儀を解説します。

ションボリ態度はNG、改善は行動で示す

クライアントに指摘を受けたとき、多くの人がやりがちな反応が「ションボリ態度」です。

例えば、チャットで急にビックリマークを使わなくなったり、文末が「。」で終わるだけの重い返信に変わったりするケースです。

しかし、こうした態度は逆効果です。

クライアントから見れば「扱いにくい人」「めんどくさい人」という印象につながり、次第に信頼を失ってしまいます。

大切なのは、ションボリすることで反省を表現するのではなく、行動で改善を示すことです。

具体的には、「修正いたします。次回は〇〇を徹底します!」と、改善策を明言する姿勢が必要です。

被害者意識を見せるのではなく、改善に向けて即行動する姿勢が、クライアントに安心感を与えるのです。

また、単に修正するだけではなく、「次の仕事にどう活かすのか」を自ら発信する姿勢があると、さらに信頼を得やすくなります。

例えば、「ご指摘いただいた点を次回からはマニュアル化し、同じミスを防ぎます」と伝えるだけでも、問題解決の意欲と前進する力を示すことができます。

こうした前向きなコミュニケーションは、クライアントに「この人なら改善できる」「次も任せたい」と思わせる強力な要素になります。

怒られることをマイナスにとどめず、次のチャンスにつなげる姿勢こそ、プロとしての姿勢です。

ここまでを整理すると次の通りです。

- ションボリ態度は逆効果で信頼を失う

- 改善は「行動」で示すことが重要

- 改善策を明言して前向きな姿勢を見せる

- 次回への活かし方を発信することで信頼が強化される

怒られたときに落ち込むのではなく、すぐに改善の行動で応える。これがフリーランスに求められる正しい怒られ方です。

即切り替えが信頼を築く最短ルート

怒られた直後にどう振る舞うかは、フリーランスの評価を大きく左右します。

落ち込み続けるよりも、即座に切り替えて行動に移す方が圧倒的に信頼されるのです。

例えば、クライアントから修正を求められた際に〝即答〟し、すぐに改善策を提示できる人は、信頼を勝ち取りやすい傾向にあります。

逆に、長時間ションボリとした態度を見せ続けると「扱いにくい人」と思われ、次の依頼につながらなくなるリスクが高まります。

切り替えの速さは、単なる気持ちの問題ではありません。

それは「この人は改善できる人だ」とクライアントに安心感を与えるシグナルだからです。

もちろん、全く落ち込まない態度も良くありません。

〝了解っす〟と軽く流すだけでは、反省していないと受け止められることもあります。

大事なのは、一瞬だけ反省の気持ちを示し、その後すぐに具体的な改善の行動へと移すことです。

たとえば〝ご指摘ありがとうございます。次回は〇〇を徹底します!〟と宣言し、実際に修正した成果物を提示すれば、クライアントの信頼はむしろ強まります。

この切り替えの速さは、仕事を長期的に続ける上での武器になります。

なぜなら、信頼関係は「問題をゼロにすること」ではなく、「問題が起きたときの対応」で築かれるからです。

ここまでの内容を整理すると次の通りです。

- 落ち込み続けるよりも即切り替えが信頼を得る

- 軽すぎる態度もNGで、反省と改善行動の両立が必要

- 具体的な改善策を宣言し、実行して見せることが最重要

怒られた瞬間こそ信頼を築く最大のチャンスだと心得て、即行動する姿勢を磨いていきましょう。

SNS発信は〝改善策と前向きさ〟を添える

怒られた後にどのように振る舞うかは、現場対応だけでなくSNSでの発信にも現れます。

SNSにおける態度は、クライアントや周囲がその人の本音を測る重要な材料になるのです。

例えば「怒られた。つらい。」といったネガティブな投稿は、同情を集めるどころか〝扱いづらい人〟という印象を残しやすい傾向にあります。

一方で「こういうミスをして怒られました。次からは〇〇を改善します!」と改善策をセットで発信すれば、読んだ人は応援したくなるのです。

これは単なる印象操作ではありません。

怒られた事実を〝自己成長のストーリー〟に変換する姿勢そのものが、クライアントからの評価を高める大きな要素になるからです。

さらに、SNSはプライベート空間のように錯覚しがちですが、実際は仕事仲間やクライアントも見ています。

だからこそ「どう見られるか」を前提にした発信が必須であり、それができる人はフリーランスとしての信頼度も自然と上がっていきます。

ここまでの内容を整理してみましょう。

- ネガティブ発信は印象を悪化させやすい

- 改善策をセットで発信すれば信頼と応援が得られる

- SNSは常にクライアントに見られている意識を持つことが重要

つまり、SNSは弱音の吐き出しではなく「改善と前向きさの発信」に活用する場と捉えることが、長く信頼を得続ける鍵になるのです。

SNSは感情を吐き出す場所じゃなく、改善と前向きさを伝える場。

そこを意識できる人が長く信頼されます!

怒られる経験がスキルを磨く理由

怒られる経験は、一見ネガティブに見えますが、実はフリーランスのスキルを磨く最高のきっかけになります。

なぜなら、指摘や注意の裏側には「もっと成長できる」という期待が込められているからです。

怒られずに放置される状態では、改善点を知ることもなく、同じミスを繰り返してしまいます。

その一方で、厳しく指摘されることで、自分の課題を明確にし、次の行動に落とし込むことができます。

ここからは、実際にフリーランスが怒られることで得られる具体的な学びや成長のチャンスを紹介します。

チャットコミュニケーションに潜む学び

フリーランスの現場で最も多い指摘の一つが、チャットでのコミュニケーションです。

文章が曖昧だったり、誤解を生む表現をしてしまったりすると、すぐに怒られるケースがあります。

例えば「了解しました」だけで終わる返事は、一見シンプルに見えますが、クライアントからすると「本当に分かっているのか?」と不安を感じさせます。

こうしたときに「承知しました。本件は〇〇の手順で対応いたします」と伝えれば、安心感を与えられるのです。

怒られることを通じて、伝え方の精度を高める訓練ができるという点で、チャットは最高の教材となります。

実際、あるフリーランスは怒られた経験を教材化されるほど、徹底的に言葉遣いを正されました。

「相手にとって分かりやすい文章」を意識する習慣がついたことで、結果的に他のクライアントとのやりとりもスムーズになったのです。

ここでのポイントは、「怒られる=学びのチャンス」という視点を持つことです。

チャットでの怒られ経験は、そのまま実践的な国語力を鍛える機会になります。

整理すると次の通りです。

- チャットは最も怒られやすい場面の一つ

- 怒られることで「分かりやすさ」を磨ける

- 言葉遣いの修正は他のクライアントにも効果的

怒られる経験は、単なる失敗ではなく「伝える力」を鍛える最高の学習機会です。

厳しいクライアントがくれる成長機会

フリーランスにとって、厳しいクライアントは最大の成長機会です。

なぜなら、彼らの指摘は単なる不満ではなく、仕事の精度を高めるための具体的な要求だからです。

たとえば「この修正をもっと丁寧に」と言われたとき、多くの人は一瞬ショックを受けます。

しかし、その要求に応えようとすると、自分の技術を磨くきっかけが得られるのです。

厳しい基準を突きつけられるからこそ、今までの自分のやり方が通用しない場面に直面します。

そこで工夫し、改善を繰り返す過程で、フリーランスは確実にレベルアップしていくのです。

さらに、厳しいクライアントは評価の基準が明確です。

つまり、一度その期待に応えられるようになれば、信頼は一気に高まり、長期的な契約につながるケースも多いのです。

一方で、優しいだけのクライアントは、表面的にはやりやすいかもしれません。

ですが、指摘が少ない分、自分がどこを改善すべきか分からず、結果として成長のスピードが遅くなるリスクがあります。

「厳しい基準を持つクライアント=未来の自分を鍛えてくれる存在」という視点を持つことが大切です。

逃げ出したくなるような瞬間もありますが、そこで踏ん張った経験は必ず財産になります。

ここまでの内容を整理すると、次のポイントに集約できます。

- 厳しいクライアントの指摘は成長のきっかけになる

- 明確な基準を突きつけられることで技術が磨かれる

- 期待に応えることで信頼が増し、長期契約に発展する

つまり、厳しい環境にこそフリーランスの真価が問われ、スキルが研ぎ澄まされるのです。

高単価案件と厳しさの相関関係

高単価案件とクライアントの厳しさには、明確な相関関係があります。

単価が高い案件ほど、求められる基準が高く、細部にまでこだわりが求められるのです。

例えば、動画編集やライティングの案件でも、低単価の仕事では「最低限の形になっていればOK」ということが多いでしょう。

しかし、高単価案件では「表現のニュアンス」「構成の一貫性」「視聴者や読者への伝わりやすさ」といった細かい部分まで徹底的にチェックされます。

厳しさがあるからこそ報酬も高いというのは、このように要求水準が格段に上がるからです。

逆に、優しいクライアントばかりの環境にいると、いつまでも基準が上がらず、結果的に単価も上がらないまま停滞してしまう可能性があります。

実際に多くのフリーランスが「厳しいクライアントの案件を経験してから、他の案件が楽に感じるようになった」と語ります。

これは、厳しい環境で鍛えられることで、自然と自分の水準が引き上げられるからです。

高単価案件=厳しい基準のトレーニング場と考えれば、その経験自体がキャリアを加速させる資産になります。

整理すると以下の通りです。

- 高単価案件は細部まで厳しいチェックが入る

- 厳しさがあるからこそ報酬も高い

- 厳しい環境で鍛えられることでスキル基準が引き上がる

- 経験自体が次のキャリアの資産になる

つまり、「高単価=厳しさ」ではなく「厳しさがあるから高単価」だと理解することが、フリーランスとして成功するための鍵なのです。

高単価の仕事って結局、厳しさ込みでの報酬なんだよね。

単に納品するだけではなく「クライアントの勝ち」に意識を向け、期待以上の価値を提供する共存志向が、長期案件や単価アップにつながる理由を豊富な視点で解説した記事です。

怒られることをポジティブに変換する思考法

怒られることをネガティブに捉えるか、ポジティブに捉えるかでフリーランスの未来は大きく変わります。

「怒られる=失敗」ではなく「怒られる=期待されている証拠」と考えることで、気持ちの持ち方や行動の質が大きく変化するのです。

この章では、怒られることをポジティブに変換するための具体的な思考法を整理します。

怒りの裏に隠されたエネルギーと信頼

怒りは本来、「相手に期待しているからこそ生まれる感情」です。

もし本当に期待していなければ、クライアントは黙って仕事を切るだけです。

わざわざ時間を割き、エネルギーを使って怒るという行為は、言い換えれば「この人なら改善できる」と信じているサインなのです。

つまり、怒られること自体が「信頼関係の証拠」であり、むしろ感謝すべきポイントになります。

この視点を持つだけで、怒られたときのショックを軽減し、改善に向けて前向きに動きやすくなるのです。

さらに考えてみれば、怒る側もエネルギーを使っているという事実に気づけます。

単に契約を切れば済むのに、あえて怒って指摘してくれるのは、改善してほしいという願いがあるからです。

その背景を理解できると、怒られる瞬間を「攻撃された」と受け取るのではなく、「未来への投資」と考えられるようになります。

また、怒られることで自分の改善点を明確にできるのも大きなメリットです。

人は自分では気づけない弱点を多く抱えています。

だからこそ、外部からの厳しい指摘は、自己成長を加速させるフィードバックになるのです。

このように捉えると、怒られることを恐れる気持ちは自然と薄れ、前向きに次の行動へ変換できる力が養われます。

まとめると次の通りです。

- 怒りは期待の裏返しである

- 本当に期待されていなければ怒られずに切られる

- 怒られることは「信頼関係の証拠」

- 怒る側もエネルギーを使っており、それは未来への投資

- 外部の指摘は自己成長を加速させるフィードバック

怒られる=信頼されていると考えられる人ほど、成長スピードは速くなり、結果的により大きな成果をつかむことができます。

稼ぎ続けるフリーランスに必要な姿勢

フリーランスとして長期的に稼ぎ続けるためには、技術力だけでなく「姿勢」が問われます。

なぜなら、クライアントが評価するのは成果物だけではなく、改善姿勢や信頼性だからです。

例えば、同じミスをしたとしても「ご指摘ありがとうございます。次回は〇〇を徹底します!」と前向きに受け止める人と、不満をにじませて対応する人では、その後の信頼度は大きく異なります。

信頼されるフリーランスは、怒られた経験を必ず次に活かします。

それは単なる反省ではなく、「どう改善し、どう成果につなげるか」を自ら示す姿勢です。

また、継続的に稼いでいるフリーランスほど、厳しい環境に飛び込み、そこで学びを吸収してきた経験を持っています。

一見大変そうに見える状況でも、「これは自分の価値を高めるチャンスだ」と捉えられるかどうかが分かれ道です。

さらに、安定して案件を獲得する人は「信頼貯金」を積み上げている点も特徴です。

怒られた際に素直に受け止め、改善を即行動に移すことは、そのまま信頼を強化する行為になります。

つまり、稼ぎ続けるフリーランスは「怒られ方」によって差がつくと言っても過言ではありません。

ここまでを整理すると次の通りです。

- 成果物だけでなく姿勢も評価される

- 怒られ経験を活かす姿勢が信頼を生む

- 厳しい環境をチャンスと捉えることで成長できる

- 信頼貯金を積み上げることが長期的な安定につながる

稼ぎ続けるための本質は「怒られ方」にある。そう理解した瞬間、フリーランスとしての未来は大きく開けるのです。

怒られる未来を成長の糧にする発想転換

フリーランスとして生きる以上、怒られる未来は避けられません。

しかし、その未来をどう捉えるかでキャリアの伸び方は大きく変わります。

「怒られることを恐れる」のではなく「怒られることを糧にする」という発想に切り替えることが重要です。

例えば、修正依頼や指摘が来たときに「失敗した」と受け止めて落ち込むのではなく、「改善の余地を見つけてもらえた」と前向きに捉えることができます。

このように考えるだけで、怒られることはストレスではなく、自分のスキルを引き上げるためのフィードバックに変わります。

また、怒られる経験を積み重ねるほど、耐性と対応力が強化される点も見逃せません。

一度厳しい指摘に対応できれば、次に同じような状況が来ても冷静に行動できるようになります。

つまり、怒られる未来を「自分の成長シナリオ」として設計することで、ネガティブな出来事はすべて学びに変換できるのです。

さらに、怒られた経験を自分なりに整理し、次の案件で活かす具体的なアクションに落とし込める人は、継続的にスキルアップし続けられます。

まとめると以下の通りです。

- 怒られる未来は避けられないが、捉え方次第で成長に変わる

- 怒られる=改善の余地があるという証拠

- 経験を積むことで耐性と対応力が身につく

- 怒られた経験を次の行動に反映することで継続的に成長できる

怒られる未来を恐れるのではなく、糧として受け入れる。その発想転換こそが、フリーランスのキャリアを大きく飛躍させる原動力となります。

怒られることを前向きに受け止められる人ほど伸びる。

未来の失敗すら学びに変換できるなら、怖いものなんてないですよ!

ここまで紹介した内容は、YouTube動画「ピンチをチャンスに‼︎怒られたときに稼げる動画編集がしている対応を教えます」でも具体的に解説しています。

講師自身の体験をもとに、クライアント対応の実例や改善のプロセスをわかりやすく紹介。

文章で学んだ内容を、動画で視覚と音声から吸収すれば理解が一段と深まります。

スマホで聞き流せるので、忙しい方でも気軽に学べます。

まとめ:怒られることを成長の糧に変えるフリーランスの思考法

怒られることは、フリーランスにとって避けたい出来事ではなく、成長の扉を開くチャンスです。

怒られる=期待されている証と捉えることで、ただの失敗が「信頼の証」に変わります。

怒られることで得られるのは、スキル向上だけではありません。

信頼を積み重ねる姿勢、迅速な切り替え、改善策を示す力など、長期的に稼ぎ続けるために必要な要素も磨かれるのです。

一方で、怒られない環境は快適に見えても、教育対象から外れて成長の機会を失うリスクが潜んでいます。

その状態は、フリーランスとしての価値を徐々に奪っていく危険信号と言えるでしょう。

だからこそ、怒られることを恐れるのではなく「改善のチャンス」として前向きに受け止める姿勢が不可欠です。

怒られる未来を恐れず、自分の糧に変える発想転換を身につけた人だけが、信頼と高単価案件を勝ち取り続けられます。

フリーランスの武器はスキルだけではなく、怒られ方の上手さにもある。

その事実を胸に刻み、次に怒られたときこそ、大きく成長するチャンスだと捉えて行動していきましょう。

完全未経験から1週間で動画編集者に!Movie Hacksの〝最速収益化メソッド〟

生ハム帝国さんが講師を務める「Movie Hacks【完全未経験から最短1週間で収益化を目指す動画編集講座】」は、YouTube特化型のオンライン動画編集スクールとして、業界トップクラスの実績を誇ります。

- 完全未経験からわずか1週間で動画編集者デビュー

- 業界最安値&受講期間無制限で学び放題

- 24時間いつでも質問可能な徹底サポート体制

- 累計受講者数10,000人突破の圧倒的な実績

- 利用者数26万人超え・累計60万本の教材を販売するWebサービス会社の現役社長が全面監修

- 現役動画編集ディレクターによる「現場で使える編集ノウハウ」

- 初案件獲得から高単価案件に繋げるための営業スクリプトも完備

- 有名インフルエンサーの編集実績多数で信頼性抜群

生ハム帝国さんのXでは、「個人で稼ぐ×動画編集」に関する実践的なノウハウを日々発信しています。

まだフォローしていない方は、ぜひチェックしてみてください。

生ハム帝国さんのXアカウントはこちら。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。