Brainメディア運営部です!

今回は、AI時代の新しい価値基準を提唱しながら、

3兆円ビジョンと世界平和を本気で掲げる若き起業家、

みかみさんにご協力いただきました!

まずは、みかみさんのプロフィールをご紹介します。

今回の記事では、AI領域の進化に精通する専門家の知見をもとに、

〝GPT4とGPT5の本質的な違い〟を、初心者にもわかりやすく解説していきます。

「最近GPT5が出たけど、結局何が変わったのか分からない……」

「ThinkingとかProとか、名前だけ増えてよく分からない」

そんなモヤモヤを感じている方も多いのではないでしょうか。

実際、GPTはバージョンごとに驚異的な進化を遂げていますが、

その違いが〝体感として伝わりにくい〟というのもまた事実です。

特にGPT5は、表面的な操作性はあまり変わっていない一方で、

〝思考力〟や〝記憶力〟といった内部性能が飛躍的に向上しています。

たとえば、GPT5は長期的なプロジェクトにおいても破綻せず、

過去の情報を踏まえた継続的な会話ができるようになりました。

これは、従来の〝その場しのぎの応答型AI〟から一線を画する大きな進化です。

また、GPT5 ThinkingやOシリーズのように、

〝AIが自分で考える〟というフェーズにも突入し始めています。

本記事では、GPTの歴史を振り返りながら、

それぞれのバージョンがどのような進化を遂げ、

どのモデルをどう使い分ければよいのかまで、丁寧に解説していきます。

「違いが分からない」ままで止まらず、

AIを〝使いこなす〟側に回るための視点を手に入れていきましょう。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。

目次

〝GPTの進化〟を正しく理解する。3.5から5までの劇的変化

人工知能という言葉を耳にしたことがある人でも、

〝GPT〟の具体的な歴史や進化の過程を知っている人は意外と少ないかもしれません。

ChatGPTとして私たちの生活に入り込んだこの技術は、

単なる会話型AIではなく、

ここ数年で圧倒的な飛躍を遂げた〝言語モデルの革命〟です。

その進化を正しく理解することは、

今後どのモデルをどう活用するかを判断する上で極めて重要です。

特にGPT5が登場した現在、

「なんとなく賢くなった」では済まされないレベルに到達しています。

この章では、GPTとはそもそも何なのか、

そしてどのようなステップを経て現在に至ったのかを、

初心者にも分かるように体系的に解説していきます。

〝GPT〟とは何か?誕生から最新モデルまでの変遷

GPTは「Generative Pre-trained Transformer」の略で、

文章を生成する能力を持つAIモデルです。

OpenAIによって開発され、初代GPTは2018年にリリースされました。

この頃はまだ認知度も低く、

その性能も〝とりあえず単語を並べるだけ〟という印象でした。

初代のパラメーター数は1.17億。

今と比べれば、まさに〝原始的〟な存在です。

しかし、その後の進化が凄まじいスピードで起きていきます。

翌年の2019年にはGPT2が登場。

そして2020年、世界がAIの可能性に本格的に注目し始めたのが、

GPT3のリリースでした。

この時、パラメーター数は一気に1750億に拡張。

1000倍以上という圧倒的な飛躍を遂げ、実用レベルに到達しました。

ここから、大学レポートの自動生成やビジネス活用など、

一般層にも利用され始める流れが加速していきます。

そして2022年末に登場したGPT3.5では、

「人間と変わらない」レベルの自然な会話が可能に。

実際、筆者を含む多くのユーザーがこのモデルからGPTに触れ、

衝撃を受けたという声が多数上がりました。

一方で、〝ハルシネーション(事実でない内容を出力する)〟といった弱点も残されており、

その改善が求められるようになっていきます。

このように、GPTは1年単位で劇的な進化を遂げてきたAIです。

次章では、さらにGPT4以降の進化について深掘りしていきましょう。

- GPTはOpenAIが開発した自然言語生成AIである

- 2018年に初代が登場し、以降は年ごとに飛躍的な進化を遂げている

- パラメーター数は初代の1.17億からGPT3で1750億へと急拡大した

- GPT3.5からは実用レベルでの活用が広がり、一般ユーザーにも浸透した

AIの進化は直感では捉えづらい部分もありますが、

その歴史を知ることが活用の第一歩です。

3.5→4→5で何がどう進化したのか?AI史に刻まれた革新

GPT3.5からGPT4、そしてGPT5へ。

この数年でAIがどれほど進化したのかを、はっきりと認識している人は意外と少ないかもしれません。

多くのユーザーが「なんか賢くなった気がする」と漠然とした印象を抱いていますが、

その進化は気のせいではなく、構造と機能の面で明確な違いがあります。

GPT3.5では、自然な対話や文章生成が可能になり、多くの人が〝人間と話している感覚〟を得るようになりました。

しかし、ハルシネーションの頻発や長文の一貫性の欠如など、

信頼性の面ではまだ課題も多かった時期です。

そして2023年3月、GPT4が登場。

画像入力や長文処理が可能になり、一気に実務レベルへと突入しました。

この段階で「システム開発」や「業務自動化」などにも応用されるようになり、

〝人間のパートナー〟としての役割が現実味を帯びてきたのです。

さらに革新的だったのは、GPT4 Omni(オムニ)の存在です。

これは〝マルチモーダル〟と呼ばれる、

テキスト・画像・音声など複数の入力形式に対応する次世代型のモデルです。

たとえば、画像を読み取って内容を要約したり、

音声を聞いて指示を理解するような使い方が可能になりました。

そして2025年8月に登場したGPT5。

このモデルでは、「知性の深さ」と「思考の一貫性」が大きく進化しています。

従来のような単発応答型ではなく、

〝継続的に情報を保持しながら複雑な指示を処理する力〟が加わったことで、

プロジェクトベースでのAI活用が現実的になりました。

たとえば、あるタスクを分解して提案し、優先順位をつけて進行させるなど、

人間の思考回路に近いプロセスが実装されてきています。

このように、GPTの進化は数値的なスペック向上にとどまらず、

〝できることの質〟が劇的に変化しているのです。

- GPT3.5は自然な会話が可能になったが、信頼性に課題があった

- GPT4では画像入力などマルチモーダル機能が加わり、実務利用が進んだ

- GPT5は思考の一貫性と記憶保持が進化し、長期的な問題解決が可能になった

- 進化の本質は、知性の深さと使える範囲の拡大にある

ただの〝便利なツール〟から、

〝思考するパートナー〟へと進化を遂げたGPT。

その違いを理解することで、AIとの付き合い方も大きく変わっていきます。

〝GPT4 Omni〟登場で、AIが〝マルチモーダル〟になった意味

GPT4 Omniの登場は、GPTシリーズにおけるひとつの転換点でした。

従来のモデルでは「テキスト入力→テキスト出力」の一方向的な機能が中心でしたが、

GPT4 Omniは〝マルチモーダル〟という新たな概念を搭載し、AIの使い方そのものを大きく変える存在となりました。

〝マルチモーダル〟とは、テキストだけでなく、画像・音声・動画など複数の情報形式を入力として受け取れる仕組みのこと。

つまり、人間の感覚により近い形でAIが情報を理解できるようになったということです。

たとえば、画像をアップロードして「この写真の中にある商品を説明して」と指示すれば、

GPT4 Omniは画像を読み取り、背景や構図、商品説明まで含めて的確な返答をしてくれます。

また、音声で話しかけてそのまま回答をもらう、

動画の内容を要約してもらうといった使い方も可能です。

これにより、視覚的・聴覚的な情報処理の幅が格段に広がり、

AIとの対話が〝より直感的で人間的なもの〟になってきたのです。

ビジネスシーンにおいても、この変化は非常に大きなインパクトを与えました。

デザイナーが参考資料として画像を読み込ませて分析を依頼したり、

エンジニアが手書きの設計図をもとにコード化させたりと、

従来では考えられなかったクリエイティブな活用が次々に実現しています。

さらに、複数モードを組み合わせてAIに指示を出すことで、

人間の頭の中にある複雑な構想を、言語以外の手段でも表現できるようになってきました。

これは、AIにとっての「五感」が開かれたようなもので、

新たな時代の幕開けを象徴するアップデートと言えるでしょう。

- GPT4 Omniはマルチモーダル機能を持ち、テキスト以外の入力も可能になった

- 画像・音声・動画などの理解が加わり、AIとの対話が直感的になった

- デザイン・開発などの実務にも応用範囲が広がった

- 人間の感覚に近い思考処理が可能になり、表現の自由度が格段に向上した

もはや、AIは〝文字を理解するだけの存在〟ではありません。

あらゆる情報を組み合わせて考え、アウトプットするパートナーへと進化しています。

GPT4 Omniは〝感覚的なやりとり〟ができるようになって、AIとの距離が一気に縮まりましたよね!

仮想通貨の「利益の方程式」を理解することは、AIの進化を正しく捉える姿勢にも通じ、長期的な視点で活用の幅を広げるヒントになります。

【2025年版】仮想通貨の正しい稼ぎ方|爆益より「運用額×利回り×年数」で資産を10倍にする方法

〝GPT5〟は本当に賢くなったのか?知性と実用性の深層を探る

GPT5が登場したことで、SNSやメディアでは〝博士号レベルのAI〟という表現が話題になりました。

しかし、単に「賢い」と言われても、それがどのように私たちの生活や仕事に影響するのかは、

具体的に理解できない人も多いかもしれません。

この章では、GPT5が実際にどれほど進化し、

〝知性のレベルがどこまで到達しているのか〟を具体的に掘り下げていきます。

GPT5の知能は〝博士号レベル〟?進化のインパクトを検証

GPT5について語られる時、よく出てくるのが「知能が博士号レベルに達した」という表現です。

実際、OpenAIの開発者たちも、

「GPT3.5は高校生レベル、GPT4は大学生レベル、GPT5は博士号レベル」と説明しています。

もちろん、これは比喩的な表現ではありますが、

それほどまでに〝知識量〟と〝論理的思考〟が飛躍的に向上したというのは事実です。

具体的には、情報の整合性を保ったまま長文を生成する力、

専門用語や業界知識への深い理解、

複雑な因果関係の分析やタスクの分解能力が強化されています。

また、GPT5では「質問に答える」というよりも、

「問題を理解し、思考しながら最適解を探す」というスタイルに近づいてきました。

これにより、単なる答えの返却だけでなく、

ユーザーと一緒に思考を深めるような対話が可能になってきています。

ただし、注意すべきなのは「知識が深い=役に立つ」ではないということ。

たとえ博士号を持った人でも、すべての場面で的確なアドバイスができるわけではありません。

GPT5も同様で、その知識をどう使うか、

ユーザー側の問い方や目的設計が重要になってくるのです。

つまり、AIの知性が上がったことで、

今度は〝人間側の思考設計力〟が試されるフェーズに入ってきたとも言えるでしょう。

- GPT5は「博士号レベルの知能」と言われるほど論理的思考が強化されている

- 単なる応答型ではなく、思考プロセスを含んだ回答が可能になった

- ユーザーの問い方次第で、AIの性能が大きく左右されるようになった

- AIの進化と同時に、人間の活用スキルも求められる時代になった

AIが賢くなった今こそ、

「どう質問するか」「どう活かすか」がすべてを左右する時代です。

〝GPT5 Thinking〟は思考するAI:人間的な推論力の再現へ

GPT5の登場と同時に、話題となったのが〝GPT5 Thinking〟という新たなバリエーションです。

このモデルは、従来のGPTシリーズと比べて「思考プロセス」を持つ点で大きく異なります。

従来のGPTは、プロンプトを入力すると即座に答えを返す〝即答型〟でした。

一方、GPT5 Thinkingは、入力を受けてから一呼吸置き、

「ということは……」「つまり……」と、段階的に思考を進めていくような反応を見せるのが特徴です。

この挙動は、まさに人間が複雑な問題を考える時と似ています。

たとえば、「日本に電柱は何本あるか?」といったフェルミ推定的な問いを与えると、

GPT5 Thinkingは、人口・世帯数・都市部と地方の比率などを元に、

段階的にロジックを組み立てながら答えを導き出そうとします。

これは、単なる情報検索ではなく、状況に応じた仮説構築・検証を行う〝推論型AI〟のスタイルといえます。

また、回答の中で迷いや曖昧さを表現することもあり、

「うーん、それは一概に言えないですが……」といった言い回しを自然に使うこともあります。

これは一見不確かに感じるかもしれませんが、

リアルな判断や思考過程を持ち込むという意味で、非常に人間的な動作とも言えるでしょう。

ただし、その分だけ応答に時間がかかる、思考がズレるリスクがあるなど、

用途によってはストレスを感じる場面もあります。

スピードや即答性を求めるタスクには向かないかもしれませんが、

戦略設計や構造化された議論、問題解決など、

〝複雑な思考が求められる場面〟では極めて有効なAIです。

- GPT5 Thinkingは、段階的に推論しながら答えを出す「思考型AI」である

- フェルミ推定のような問いに対して、論理を積み上げて回答を導く力がある

- 回答までに時間がかかるが、人間のような思考プロセスが再現されている

- 精度よりも「考え方」を求められる場面で力を発揮する

これまでのAIは「答えを出す存在」でしたが、

GPT5 Thinkingは「一緒に考える存在」へと進化しています。

未知の存在〝GPT5 Pro〟:その実力と今後の展望

GPT5と同時期に登場したもう一つの注目モデルが、〝GPT5 Pro〟です。

一般的なユーザーにとってはまだ馴染みの薄い存在ですが、

このモデルは「研究レベルのインテリジェンス」を持つとされる〝上位版GPT〟です。

具体的な詳細やAPIへの提供は限定的で、

多くが未公開のままとなっている〝謎に包まれた存在〟でもあります。

では、何が通常のGPT5と違うのでしょうか。

現時点でわかっている情報では、

プロンプト処理の深度・複雑なタスクの同時処理・記憶保持の安定性など、

あらゆる面で上回っているとされます。

また、Oシリーズとの関連性を持つとの声もあり、

〝Thinking的な熟考能力〟に加えて、より明確なタスク分解・構造化能力を備えているとの説もあります。

たとえば、長期プロジェクトの中で複数の目的・条件・制約がある場合、

それらを俯瞰して最適な手順や設計を提示できる能力があるとされているのです。

これは、単なるチャットの域を超えて、

〝仮想の超優秀コンサルタント〟のような立ち位置と言えるかもしれません。

とはいえ、まだ一般には使いこなすハードルが高く、

開発者や研究者の間で慎重に評価が進められている段階です。

ただし、未来を見据えるなら、

この〝Pro〟こそがGPTの本来のポテンシャルを示す指標になる可能性があります。

今後このモデルが一般ユーザー向けにも最適化されていけば、

ビジネス、教育、医療、あらゆる領域で「AIの右腕」として機能する時代が訪れるかもしれません。

- GPT5 Proは「研究レベルの知性」を持つ上位モデル

- 複雑なプロジェクト設計や構造的思考に強いとされている

- まだ一般には公開範囲が限られ、実力の全貌は未知数

- 今後のAI活用における本命モデルになる可能性がある

〝GPT5 Pro〟はまだベールに包まれた存在ですが、

その潜在力は、AIの未来を決定づける存在となり得るでしょう。

GPT5 Proの本当のポテンシャルは、これから現場で使われる中でどんどん明らかになっていくと思います!

SNS発信で成果を出すために「誰に・どんな変化を届けたいか」を深く設計する考え方は、GPT5の活用設計にも直結し、AIを効果的に使う指針となります。

〝選ばれる発信者〟になるための7つの基本|SNS初心者が最初にやるべきこと

〝Oシリーズ〟との違いとは?GPTとの構造的比較

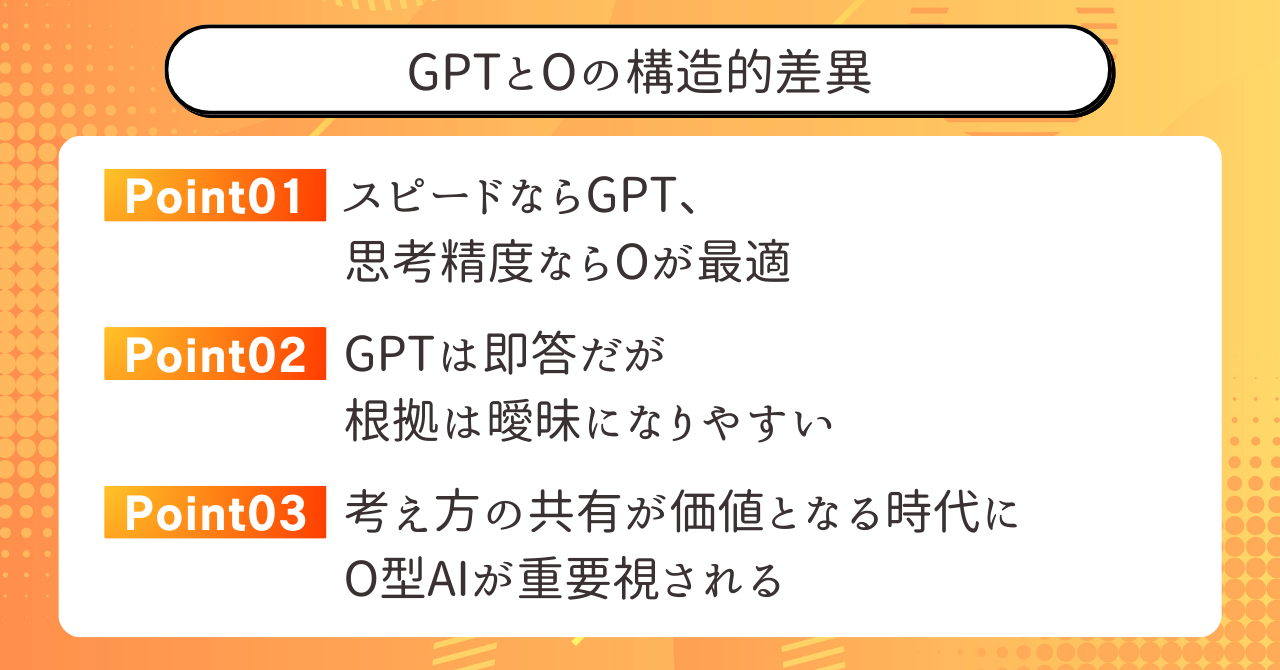

GPTシリーズとOシリーズは、そもそもの“目的と構造”がまったく異なります。

なぜなら、GPTは即応性を重視したモデルであるのに対し、Oシリーズは“深く考える”プロセスに重きを置いているからです。

たとえば、同じ質問を投げた場合でも、GPTは即座に答えを返す傾向があり、Oシリーズは「ということは……」と一段階ずつ思考しながら答えを導きます。

この構造的な違いを理解することが、適切な使い分けと最大活用につながるのです。

即答型 vs 熟考型:GPTとOシリーズで何が違う?

GPTの進化と並行して登場した〝Oシリーズ〟。

この2つは混同されがちですが、根本的な設計思想が異なる別系列のモデルです。

まず前提として、GPTシリーズは〝Generative Pre-trained Transformer〟の略で、

あらかじめ大量のデータで学習された〝即応型の生成AI〟です。

一方でOシリーズ(例:O1、O2、O3)は、

「Thinking」モデルとも呼ばれ、段階的な推論と熟考プロセスを重視するAIです。

たとえば、通常のGPTにプロンプトを投げると、

即座に「最も確率の高い次の語」を返すアルゴリズムで結果を導きます。

これは、優れた自然言語処理技術によって、

素早く・それっぽい回答を返すのに適しているモデル構造です。

一方でOシリーズは、即答せず、頭の中で「うーん……」と考えながら、

多段階にわたって仮説を立て、検証し、最終的に回答を導くという動きをします。

この挙動は、まさに〝GPT Thinking〟と同様に、人間の思考過程に近いものです。

たとえば、「東京の電柱の本数を推定してください」という問いを投げた場合、

GPT系は推定値を即座に返すのに対し、

Oシリーズは「人口に対する電柱比率は……」と段階的に推論しながら答えていきます。

この違いは、スピードを重視するか、

思考の精度を重視するかという〝使い方の分岐点〟にもなります。

また、Oシリーズは「自分で考える」プロセスを重視するため、

質問があいまいな場合には回答を保留したり、

仮定の条件を提示しながら質問の意図を探ろうとすることもあります。

これは、柔軟な思考力を持つ一方で、

明確な指示がなければ迷うという性質もあるということです。

- GPTは即答型、Oシリーズは熟考型という構造上の違いがある

- Oシリーズは段階的な推論と仮説検証を得意とする

- 質問の明確さや目的に応じて、使い分けが必要

- スピード重視ならGPT、思考の深さが必要な時はOシリーズが向いている

同じ「AI」といっても、

設計思想が違えば、得意分野もアプローチもまったく変わってきます。

フェルミ推定で見える差:現実的問題への対応力を検証

GPTシリーズとOシリーズの違いを最も体感しやすいのが、

いわゆる〝フェルミ推定〟のような問題への対応力です。

フェルミ推定とは、「日本に電柱は何本あるか?」といった、

情報が明示されていない中で仮定と論理を使って推論する問いのこと。

この種の質問は、AIの思考力や柔軟性を測る上で非常に有効です。

たとえば、GPT4にこの問いを投げると、

「おおよそ〇〇万本と推定されます」と即答してくれるかもしれません。

一見、スマートに感じますが、

その根拠が曖昧だったり、数字の裏付けが不明瞭であることも少なくありません。

一方、OシリーズやGPT5 Thinkingに同じ問いを与えると、

「日本の人口は約1.2億人、世帯数は約5,000万……」と、

複数の条件を仮定しながら段階的に答えを導こうとします。

そのプロセスには思考の試行錯誤が見られ、

「いや、待てよ……地方ではもっと電柱の密度が高いのでは?」

といった内省的なフレーズも挿入されることがあります。

これはまさに、人間が考える時の「頭の中の声」に近いものです。

このような挙動の違いは、

単なる情報取得AIではなく、「問題をどう捉え、どのように解決に近づけるか」という、

より高度な知的パフォーマンスを期待する場面で極めて重要です。

また、ビジネスや研究分野においては、

「すぐ答えを出すこと」より「どう考えたかの過程」が重視されるケースも少なくありません。

そうした意味でも、Oシリーズのような熟考型AIの存在意義は増してきています。

- フェルミ推定はAIの思考力の差を測る格好の材料である

- GPTは即答重視、Oシリーズは仮定と試行錯誤を重ねて答える

- 論理構築の過程が求められる場面ではOシリーズが強い

- 「答え」よりも「考え方」に価値を置く時代が到来している

求められているのは、ただの知識量ではなく、

「どう考えるか」というプロセスを共有できるAIの存在です。

AIに「考え方」を求める時代。Oシリーズの可能性、どんどん広がってきてますよね!

副業として始めやすいコンテンツ販売の成功パターンを知ることは、OシリーズやGPTを使い分ける上での戦略的な視点を磨く手がかりとなります。

コンテンツ販売は副業におすすめ!デメリットや稼げるジャンルも紹介

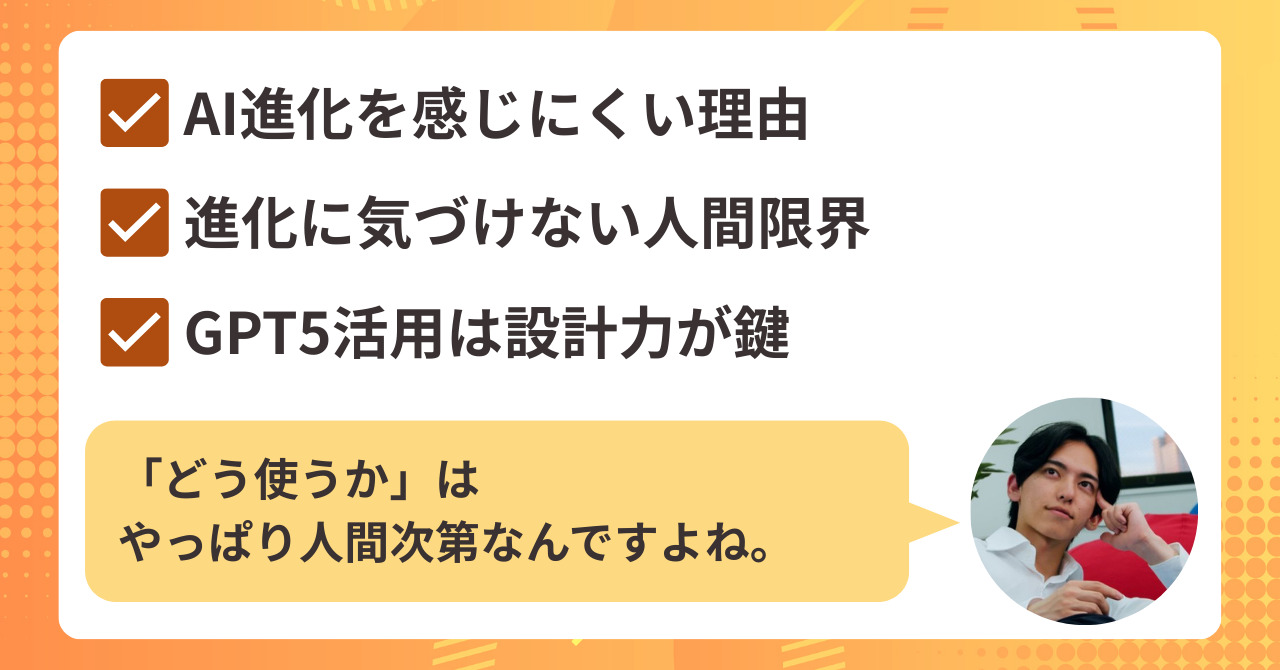

AIの進化に〝気づけない人〟が増えている理由

AIの進化は加速しているにもかかわらず、それに〝気づけない人〟は確実に増えています。

その理由は、「体感できる変化」と「実際の技術的進化」との間にギャップがあるからです。

たとえば、GPT3.5からGPT5に至るまでの変化は、一部のユーザーには明らかでも、日常でAIを使い慣れていない人には〝何が変わったのか〟が見えにくいのです。

だからこそ、技術の進化を“実感”に変えるには、積極的に使い続ける姿勢が不可欠なのです。

AIは賢くなったのに〝違いが分からない〟:人間の限界とは

近年、AIの進化は目覚ましいスピードで加速しています。

GPT3.5から4、さらに5、そしてOシリーズへと進化する中で、

処理能力・思考力・記憶保持・マルチモーダル対応など、多方面において向上が見られます。

しかしその一方で、多くのユーザーが「違いが分からない」と感じているのも事実です。

これは決してユーザーの理解力が劣っているという話ではなく、

「AIの精度が人間の可知領域を超えてきている」という、根本的な構造の問題が背景にあります。

たとえば、GPT5では〝博士号レベルの知能〟を持っているとも言われていますが、

それが即、ユーザーにとって「実感できる違い」として認識されるかは別の問題です。

仮にあなたが日常的にAIを使っていても、

専門分野の知識がなければ、その精度や論理性の向上には気づきにくいものです。

また、人間の脳はそもそも〝比較できるレベル〟に限界があります。

たとえばGPT3.5とGPT4の違いには驚けても、

GPT4からGPT5のような進化では、微細な知能の差が中心になるため、

「なんとなく賢くなった気がする」レベルで止まってしまうのです。

この現象は、ちょうど高性能スピーカーの音質の違いが、

素人には聴き分けられないのと似ています。

つまり、AIが高度化するほど、

その差を感じ取れる層と、そうでない層の間に「知覚の断絶」が生まれていくのです。

そしてその断絶こそが、今後の教育格差・情報格差につながるリスクも孕んでいます。

- AIは進化しているが、違いを感じられない人が増えている

- 理由は、人間の理解能力の限界や実感しづらい微細な差によるもの

- AIの賢さが体験に降りてこなけれ違いは実感されない

- このギャップが、今後の情報格差の引き金になる可能性がある

AIの変化に「気づける人」と「気づけない人」の差は、

思っている以上に大きな意味を持ち始めています。

結局「どう使うか」で決まる:GPT5時代の最適解とは

AIの進化について、ここまで多くの側面から見てきましたが、

最終的に重要なのは〝性能〟ではなく、

「どう使うか」「何に使うか」という〝活用の工夫〟です。

どんなに高性能なGPT5を使ったとしても、

使い手が目的を明確にできていなければ、その能力を引き出すことはできません。

たとえば、日常の雑談や単純な検索タスクでは、

GPT4や3.5との違いはほとんど感じられないでしょう。

一方で、ビジネスの戦略立案、構造化された文書の生成、

複数条件を整理した上での意思決定支援などにおいては、

GPT5の実力が際立ちます。

つまり、使う目的が複雑になるほど、「GPT5の真価」は発揮されるということです。

そして、OシリーズやThinking系といった選択肢も加わった今、

〝どのAIを選ぶか〟以上に、

「自分がどのように問題を構造化し、AIに指示を出せるか」が鍵になります。

AIを使うことがゴールではなく、

AIを通じて問題を解決する「設計力」が問われる時代になっているのです。

その意味では、もはやAIは単なるツールではなく、

自分の思考の拡張装置であり、右腕的な存在だと捉えるべきでしょう。

そしてその右腕の力を最大限に活かすために、

「使い手の知性と設計力」こそが、今後の差を生む最大の要因となるはずです。

- GPT5を活かすには、「何に使うか」が明確である必要がある

- 複雑なタスクほど、AIの本領が発揮される

- 思考設計・構造化の力が、今後のAI活用を左右する

- AIはもはやツールではなく、「思考の右腕」である

AIが優秀になればなるほど、

使いこなす人間側にも〝思考の質〟が求められる時代になってきました。

AIがどれだけ進化しても、「どう使うか」はやっぱり人間次第なんですよね。

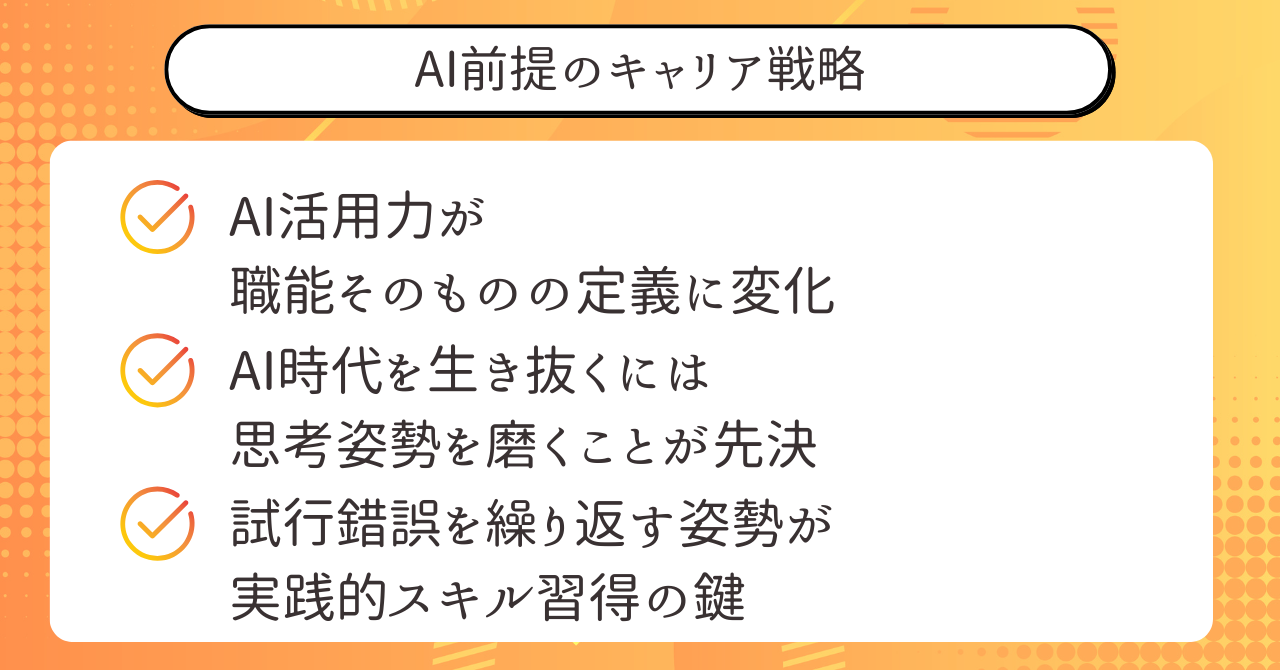

GPTの未来と我々の働き方:AI時代のキャリア戦略

GPTの進化は、働き方の在り方そのものを根本から変えようとしています。

なぜなら、AIが業務の一部を代替する時代において、〝人間にしかできない価値〟の定義が変わってくるからです。

たとえば、情報の収集・整理・分析といった領域はすでにGPTで置き換えが始まっており、今後求められるのは「問いを立てる力」や「共創する力」になります。

だからこそ、AIを前提にしたキャリア戦略を描くことが、これからの時代のサバイバル力となるのです。

GPTによる仕事の再定義:奪われる職種、強化される職種

GPTの進化によって、すでに多くの仕事が変化の渦中にあります。

特にGPT4以降では、単純な情報処理や文章生成における精度が大幅に向上し、

事務作業・ライティング・コールセンター業務などが自動化の対象になりつつあります。

これは「仕事が奪われる」と捉えるよりも、

「その仕事の価値が変わる」ことを意味しています。

単なるタスク処理はAIに任せ、人間はより上流の仕事に集中する構造が整いつつあるのです。

一方で、GPTを活用することで飛躍的に効率が高まる職種も存在します。

マーケティング・研究開発・教育・コンサルティングなど、

考える力・構造化する力が求められる領域はむしろ恩恵を受ける方向です。

さらに、文章生成やコード生成の自動化によって、

「職種の垣根がなくなる」ような動きも生まれています。

今後は、単一のスキルだけでは生き残れず、

「AIを使って何ができるか」が職能そのものになる時代が来るでしょう。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- 自動化される仕事は、単純な処理業務が中心。思考を要するタスクは依然として人間の領域。

- AIによって強化される仕事は、分析・戦略・教育などの高付加価値領域に集中。

- 単一スキルよりも「AI活用力」が問われるようになり、職能の定義そのものが変化している。

「何ができるか」より「AIを通じて何を生み出せるか」が、今後の働き方を決める軸になります。

人間に求められる能力:思考力・設計力・共創力

AIの進化が進むほど、単なる情報処理能力の価値は下がっていきます。

GPT5のようなAIが台頭する今、

人間に本質的に求められるのは「問いを立てる力」や「構造化する力」です。

言い換えれば、「何を考えるか」ではなく、

「どう考えるか」「どう整理して伝えるか」が評価される時代です。

このような中で不可欠となるのが、以下の3つの能力です。

1つ目は〝思考力〟。

前提条件の整理、論点の分解、仮説の立案といった、

問題解決のスタート地点にある知性です。

2つ目は〝設計力〟。

タスクを分解し、AIに委ねる部分と自分で担う部分を設計できる力。

これはプロンプト設計にも通じるスキルであり、

「AIをどう使うか」という判断軸に直結します。

そして3つ目は〝共創力〟。

AIは「指示待ち」ではなく、

人間の投げかけ次第で答えの質が大きく変わる存在です。

だからこそ、一方的に依存するのではなく、

AIと会話しながら共に価値を生み出すスタンスが求められます。

この内容を実際に使う際、特に意識したいポイントは次の通りです。

- 思考力は、論点設定や仮説立案といった知的スタート地点の質で差が出る。

- 設計力が弱いと、AIに任せるべきことと人間がやるべきことの境界が曖昧になる。

- 共創力は、AIを単なる自動機械ではなく〝パートナー〟と捉えるマインドから生まれる。

AI時代を生き抜くには、技術よりも「思考の姿勢」を磨くことが先決です。

AIと共に働くために:個人が取るべき具体的アクション

AIが職場に自然と存在する時代において、

個人ができる最大の対策は「積極的に使い慣れること」です。

特別なスキルや資格は不要です。

重要なのは、「使ってみて気づく」経験の積み重ねです。

GPTに限らず、AIに期待される役割は今後ますます多様化します。

そのとき、「どう使うか」がわからなければ、

どれほど優れたAIがあっても〝ただの黒い画面〟にすぎません。

まずは日常のタスクにAIを組み込んでみましょう。

メール文の下書き、アイデア出し、学習計画の構築など、

小さな成功体験がAIとの距離を縮める鍵です。

また、プロンプト(指示)の工夫をすることで、

AIとの対話の質は飛躍的に高まります。

“試す→修正する→また試す”という反復の姿勢が、

最も実践的なスキルの習得法と言えるでしょう。

この話の内容を、少し整理しておきます。

- まずは「使い慣れる」ことが最優先。失敗しながら覚える姿勢が重要。

- タスクの一部からでもAIを活用してみることで、用途の幅が広がっていく。

- プロンプト設計はスキル。やればやるほど上達する反復領域。

- 完璧を求めすぎず、実験的に使う感覚が、AIとの関係性を前向きにする。

AIと“共に働く”とは、実は「試しながら慣れていく」ことの連続なのです。

AIと共に働くって、最初は難しく感じるけど…結局、触って慣れるのが一番なんだよね。

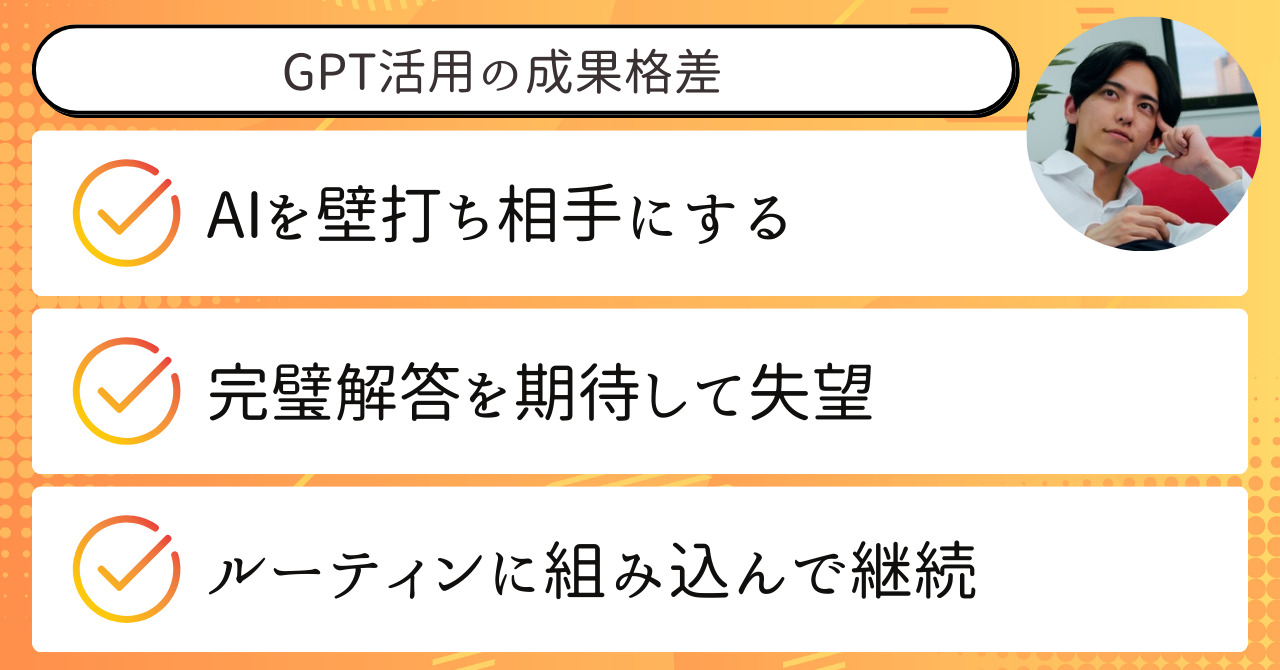

GPTを使いこなす人・使いこなせない人の違いとは?

GPTを使って圧倒的な成果を出す人と、うまく活用できない人には、明確な違いがあります。

その違いは、テクニックや知識量ではなく、「向き合い方」や「活用マインド」にあります。

たとえば、成果を出す人はAIを単なる回答装置とは見なさず、自分の思考を加速するパートナーとして扱っています。

つまり、GPTをどう使うかの工夫が、活用の成果を決定づけるのです。

GPTが武器になる人の思考法と姿勢

同じGPTを使っていても、成果を出す人とそうでない人がいます。

その差は、「知識量」ではなく「向き合い方」や「姿勢」によって生まれています。

たとえば、うまく活用している人は、

AIを万能な答えマシンだと思っていません。

むしろ、「自分の思考を整理する相手」や「壁打ち役」として使っているケースが多いです。

さらに彼らは、「完璧な出力を期待する」のではなく、

出力をヒントにして、自分の判断力を加えていく姿勢を持っています。

つまり、答えを求めるというよりも、

考えるために使っているのです。

また、うまく使う人ほど、プロンプト(指示)の設計に時間をかけています。

初期段階から無理に「正解」を得ようとはせず、

試行錯誤を重ねながら、最適な使い方を自分なりに磨いていくのです。

その結果、GPTは単なる便利ツールではなく、

「思考の加速装置」や「業務の共同パートナー」へと変わっていきます。

一度、ここまでの重要なポイントをまとめてみましょう。

- 成果を出す人は、GPTを「問いを深める相手」として活用している

- 出力を鵜呑みにせず、必ず自分の判断を挟む姿勢がある

- プロンプト設計は試行錯誤の末に磨かれていくことを理解している

AIを使いこなせる人ほど、実は「人間らしい使い方」をしているのです。

ありがちなミスと「うまくいかない人」の特徴

GPTをうまく使いこなせない人には、いくつか共通点があります。

第一に多いのは、「最初から完璧な回答を期待してしまう」ことです。

GPTは万能ではなく、プロンプト次第で出力の質が大きく変わる存在です。

それにもかかわらず、曖昧な指示で雑に使って「なんか微妙だな」と判断してしまうのは、非常にもったいない状況です。

また、うまくいかない人は試行錯誤を避けがちです。

1回やってうまくいかなかったからといって諦めてしまえば、

AIの本領を引き出すことはできません。

もう1つの特徴は、「AIに任せきりにしてしまう」こと。

判断も精査もせず、AIの出力をそのまま使おうとする人は、

自分の思考を止めてしまっていることに気づいていないのです。

結果として、アウトプットの品質が下がるだけでなく、

AIと共に成長するチャンスを逃してしまっています。

この内容を実際に使う際、特に意識したいポイントは次の通りです。

- GPTに「完璧な答え」を最初から求める姿勢はNG。

- 曖昧なプロンプトは曖昧な回答しか返さない。

- 試行錯誤を避けず、反復を前提に向き合う姿勢が必要。

- 自分の思考を止めては、AIを使う意味がない。

AIと成果を生み出すには、「使い方の質」に真剣に向き合うことが欠かせません。

GPT活用を習慣化するための3つのステップ

GPTの活用は「学ぶもの」というより、「慣れるもの」に近い感覚です。

日常的に使うことでしか、使いこなす力は身につきません。

そのために意識したいのが、GPT活用を習慣化する3つのステップです。

第一のステップは、「使うシーンを明確にする」こと。

「朝のアイデア出し」「会議の要約」「業務の優先順位づけ」など、

自分の生活・仕事に紐づけた明確な利用目的を設定することが第一歩です。

第二のステップは、「ルーティンに組み込む」こと。

たとえば「毎朝10分だけGPTに相談する時間を作る」など、

日常のスケジュールにAI時間を組み込むと、継続がしやすくなります。

第三のステップは、「小さな成果を記録する」こと。

「このプロンプトが良かった」「この回答で資料が助かった」など、

成功体験を可視化すると、モチベーションが持続します。

あらためて、行動に落とし込むべきポイントを簡単にまとめておきます。

- 使う目的を「自分の生活」にリンクさせると、継続の導線ができる。

- 時間を決めて「日常に組み込む」ことで、意識せず使えるようになる。

- 成果を言語化して「見える化」することで、やる気が継続する。

習慣化のカギは「仕組み化」と「記録」にあります。まずは1日10分から始めてみましょう。

最初は“上手に使おう”としすぎなくてOK。まずは「毎日ちょっと触ってみる」だけで十分ですよ。

まとめ:GPTを使いこなす鍵は、〝技術〟よりも〝姿勢〟

ここまで見てきた通り、GPTは私たちの生活や仕事の質を大きく変える力を持っています。

しかし、その恩恵を受けられるかどうかは、「どのモデルを使うか」以上に、「どう使うか」にかかっています。

どんなに高性能なAIでも、雑な使い方では価値を発揮できません。

プロンプトの工夫、目的の明確化、そして継続的な実践が、成果の差を生み出すのです。

GPT5の登場により、AIは〝ただの道具〟ではなく、

長期的なプロジェクトを共に進める「パートナー」になりつつあります。

だからこそ、「AIに仕事を奪われる」ではなく、

「AIと共に価値を生み出す」側に立てるかが問われています。

必要なのは、専門知識や難解なスキルではありません。

まず使ってみるという行動力と、

使いながら考えるという姿勢こそが、あなたの武器になるのです。

ぜひ明日からの生活や仕事の中に、小さなGPT活用を取り入れてみてください。

「分からないからやらない」ではなく、「やってみて分かる」から始まります。

その一歩が、未来の大きな差につながっていくはずです。

あなたの常識が壊れる!思考を再構築する〝人生のOS〟

みかみさんのBrain「【パラダイムシフト】あなたの人生を変える9つの視点」では、資本主義の限界を超えて〝幸福に生きるための思考のアップデート〟を提供します。

- なぜ〝これだけ豊かな時代に〟鬱が増えているのか?

- 幸福とは何か? 思い込みを再定義するパラダイム転換

- AI時代に不可欠な「言葉の仕組み」とプロンプト思考の習得

- 人間の仕組みを理解することで、幸福と生産性を両立させる

- もう「努力=結果」の時代じゃない。学びの仕組みを見直せ

- 思考力の正体とは?アイデアが無限に出る脳の使い方を伝授

- すべては課題解決の構造を知ることから始まる

- 「資本主義のルール」を知らずにビジネスは絶対にうまくいかない

- 与える力(GIVE)が幸福も収入も人間関係も変える

- 誰でも再現可能!人生の再定義テンプレートを公開

- 2021年に実践した人生を変えた1日の裏側を初公開

みかみさんのXでは、現代の思考のズレを可視化し、人生のOSを書き換えるヒントが日々発信されています。

フォローしていない方は、ぜひこの機会にチェックしてください。

みかみさんのXはこちら。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。