Brain運営部です!

YouTube攻略ジャンル日本一のチャンネルを運営しているYouTubeマスターDさんに情報をいただき、記事を執筆させていただきました。

簡単に紹介をさせていただきます。

「YouTubeを始めたけど、登録者数1000人がどうしても越えられない…」

そんな悩みを抱えている人は少なくありません。

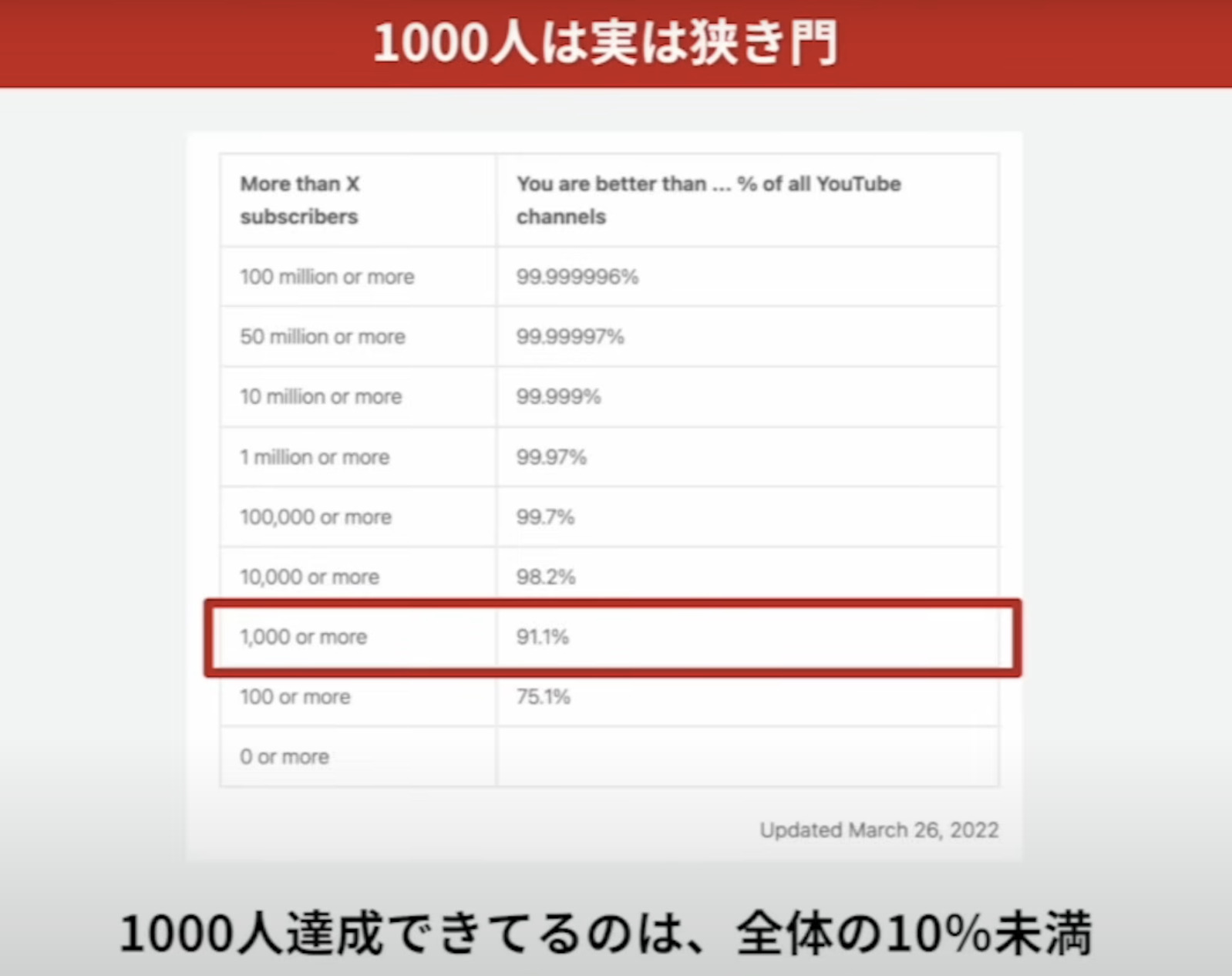

実際、YouTubeで登録者数1000人を突破できるのは全体のわずか10%。

つまり、ほとんどの人が最初の大きな壁でつまずいているのです。

この壁を突破できるかどうかが、収益化や本格的な成長につながるかの分かれ道になります。

なぜここまで難しいのか。

理由は、YouTubeのアルゴリズムがもたらす〝錯覚〟や、登録率が伸びない動画の特徴に気づかないまま投稿を続けてしまうからです。

でも安心してください。

登録者数1000人を突破するための明確な仕組みと戦略は存在します。

例えば、動画が再生される6つのルートを理解し、アルゴリズムが評価する基準を押さえること。

あるいは、ターゲットを絞り込み、需要のあるネタを戦略的に発信すること。

これらを実践できれば、登録者数は着実に積み上がっていきます。

本記事では、2025年の最新アルゴリズムの傾向を踏まえ、YouTubeで登録者数1000人を最短で突破する具体的ステップを徹底解説します。

さらに、成功するYouTuberが必ず持っている考え方や、裏技に頼らず伸びていくための姿勢についても触れていきます。

「もう一度挑戦してみよう」と思えるきっかけになるはずです。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。

目次

2025年YouTubeで登録者数1000人を突破するには?

YouTubeを始めた多くの人が最初に直面するのが、登録者数1000人の壁です。

収益化の条件にも含まれるこの数字は、単なる通過点ではなく大きな節目となります。

実際に突破できる人は全体の10%しかいないという現実が、その難しさを物語っています。

なぜこれほど多くの人が、1000人というラインでつまずいてしまうのでしょうか。

この記事では、その理由と突破のための具体策を掘り下げていきます。

なぜ登録者数1000人が最初の大きな壁なのか

登録者数1000人という数字は、YouTubeで活動を続ける上で大きな意味を持ちます。

第一に、収益化の条件として「チャンネル登録者数1000人+総再生時間4000時間」が設定されているため、最初の目標として多くの人が意識するからです。

しかし、数字を意識するあまり、視聴者がなぜ登録ボタンを押すのかを理解できていないケースが多く見られます。

登録は視聴者にとって〝未来への期待の表明〟であり、単に動画を視聴したからといって自然に伸びるものではありません。

さらに、アルゴリズムの仕組みが視聴者に動画を届けるプロセスを理解していないと、運任せの発信になってしまいます。

結果として、動画が見られても登録者数には結びつかない、という悪循環に陥るのです。

もう一つの理由は、継続的に投稿していても「自分の視聴者層」を見極められていない点にあります。

登録者数1000人を突破するには、ただ動画を量産するのではなく、視聴者との信頼関係を少しずつ積み重ねる必要があります。

そのためには、自分が届けたいテーマと、視聴者が求めるテーマの交差点を見つけることが不可欠です。

一度登録してくれた視聴者が「次も見たい」と思えるようにすることこそが、突破の近道となります。

つまり、登録者数1000人という壁は、YouTubeにおける最初の関門であると同時に、発信者としてのスタンスを磨く試練でもあるのです。

ここまでの内容を整理すると、次のポイントに集約されます。

- 1000人は収益化条件であり多くが意識する節目

- 登録は視聴者の未来への期待の表明である

- 量よりも視聴者との信頼関係が突破の鍵

結局のところ、登録者数1000人は「数字を追うゲーム」ではなく「信頼を積み上げる過程」だと理解することが重要です。

突破できる人はわずか10%という事実

YouTubeの世界では、チャンネルを開設したすべての人が登録者数1000人を目指しています。

しかし、実際に到達できるのは全体の約10%に過ぎません。

この数字は、YouTubeが提供している膨大なデータや実際の統計からも裏付けられています。

つまり、90%の人は途中で挫折するか、成果が出ないまま発信をやめてしまうという現実があるのです。

なぜ多くの人が壁を越えられないのか。

その理由のひとつは、成果が出るまでの期間を短く見積もりすぎていることにあります。

YouTubeで登録者数が増えるには、最低でも数ヶ月から半年以上の地道な積み上げが必要です。

しかし、多くの人が数本の動画を投稿しただけで「伸びない」と判断し、諦めてしまいます。

さらに、登録者数1000人を目指す段階では「動画の質」と「量」の両方が求められるため、継続力が試されます。

この継続ができない人が、90%という大多数を占めているのです。

一方で、10%に入る人たちは、最初から特別な才能を持っているわけではありません。

彼らに共通しているのは「仕組みを理解し、改善を繰り返す姿勢」です。

例えば、自分の動画がどの流入経路から視聴されているのかを分析し、再生が伸びやすいジャンルに集中する。

また、サムネイルやタイトルを改善してクリック率を上げ、少しずつ登録率を積み重ねていきます。

このように、10%に入る人は〝運任せではなく戦略的に行動している〟のです。

ここまでの内容をシンプルに整理すると、次のようになります。

- 登録者数1000人を達成できるのは全体の10%

- 残りの90%は途中で挫折か停滞する

- 成功する人は仕組みを理解し改善を繰り返している

結局のところ、成功できる10%に入るかどうかは、継続力と改善力にかかっています。

YouTubeの仕組みが生む〝錯覚〟に惑わされない

YouTubeを始めたばかりの人が陥りやすいのが、アルゴリズムによる〝錯覚〟です。

投稿初期の動画は、YouTubeがテスト的に多くの人に表示してくれることがあります。

このとき、短期的に再生数が伸びることがありますが、それは必ずしも「実力」や「人気」の証明ではありません。

むしろ、この一時的な再生の伸びが、自分は成功できると錯覚させてしまう大きな落とし穴となります。

なぜなら、その後の動画が同じように伸びなければ、モチベーションを失い、挫折してしまうからです。

つまり、YouTubeは視聴者の反応をテストし、良い動画だけを生き残らせる仕組みを持っているのです。

この現実を理解していないと「最初は伸びたのに、次から急に再生されなくなった」という状況に陥ります。

さらに厄介なのは、アルゴリズムが一度評価を下げると、その後の動画もなかなか表示されなくなる点です。

だからこそ、一時的な結果に一喜一憂するのではなく、長期的に評価される動画づくりを意識しなければなりません。

具体的には「視聴者維持率」「クリック率」「登録率」といった指標を見ながら、改善を繰り返すことです。

一度再生された動画が視聴者に最後まで見られれば、YouTubeはその動画を「良質」と判断し、さらに広げてくれます。

逆に、視聴者がすぐに離脱してしまえば、どれだけ初速が伸びても長期的には評価されません。

YouTubeは〝視聴者の時間を奪える動画〟を求めていると理解することが重要です。

この点を意識できる人だけが、登録者数1000人を超えてさらに成長していけるのです。

ここまでのポイントを整理すると、以下のようになります。

- 初期の再生数の伸びはテスト配信による錯覚

- アルゴリズムは長期的な評価で動画を判断する

- 視聴者維持率・クリック率・登録率の改善が必須

短期的な伸びに惑わされず、長期的に信頼される動画を積み重ねていくことが、YouTubeで生き残る唯一の道なのです。

初速の伸びに惑わされず、改善を積み重ねた人だけが本当の意味で成長できるんだ!

再生数を伸ばすために理解すべき3つの仕組み

YouTubeで登録者数1000人を達成するためには、再生数を伸ばす仕組みを理解することが不可欠です。

「いい動画を作れば自然に伸びる」と考える人も多いですが、実際にはYouTubeのアルゴリズムによって動画の運命が大きく左右されます。

つまり、仕組みを知らずに努力しても、空回りしてしまう可能性が高いのです。

ここからは、2025年版として特に重要な3つの仕組みを解説します。

ジャンル選びと市場規模のリサーチ

YouTubeで伸びるかどうかは、ジャンル選びで8割決まると言っても過言ではありません。

どれだけ動画の質が高くても、そもそも視聴者がいないジャンルでは再生数は伸びません。

最初にやるべきは、〝市場規模のリサーチ〟です。

たとえば、ビジネス系、ゲーム実況、美容、教育など、それぞれのジャンルには明確な視聴者層と競合の数が存在します。

競合が多すぎるジャンルに初心者が入っても埋もれる可能性が高く、逆にニッチすぎるジャンルでは需要が少なすぎて再生されません。

そのため、最適なのは「そこそこ需要があり、競合がまだ少ない」バランスの取れたポジションです。

このバランスを見極めるには、YouTube内での検索数や関連動画の数をチェックするのが効果的です。

また、Googleトレンドを活用すれば、ジャンル全体の関心の推移も見ることができます。

すでに成功しているチャンネルのジャンル分布を参考にするのも良い方法です。

さらに、そのジャンルに属する動画の再生数や投稿頻度、登録者数などを観察することで、自分が入るべき市場かどうかが見えてきます。

ジャンル選びは「自分が好きなこと」だけで決めるのではなく、「需要×供給」の視点で決めるのが鉄則です。

誰に向けて、どんな価値を届けるのかを明確にできれば、再生される可能性は大きく高まります。

このフェーズを丁寧に行うことで、投稿する動画の方向性もブレなくなります。

結果的に、長期的なチャンネル運営がしやすくなるのです。

以下のように、ジャンル選びでは次の3点が重要になります。

- 市場の大きさ(需要)をリサーチする

- 競合の強さと数をチェックする

- 〝自分が入れるポジション〟を見つける

最初のジャンル選びでつまずくと、その後の戦略がすべてズレてしまいます。

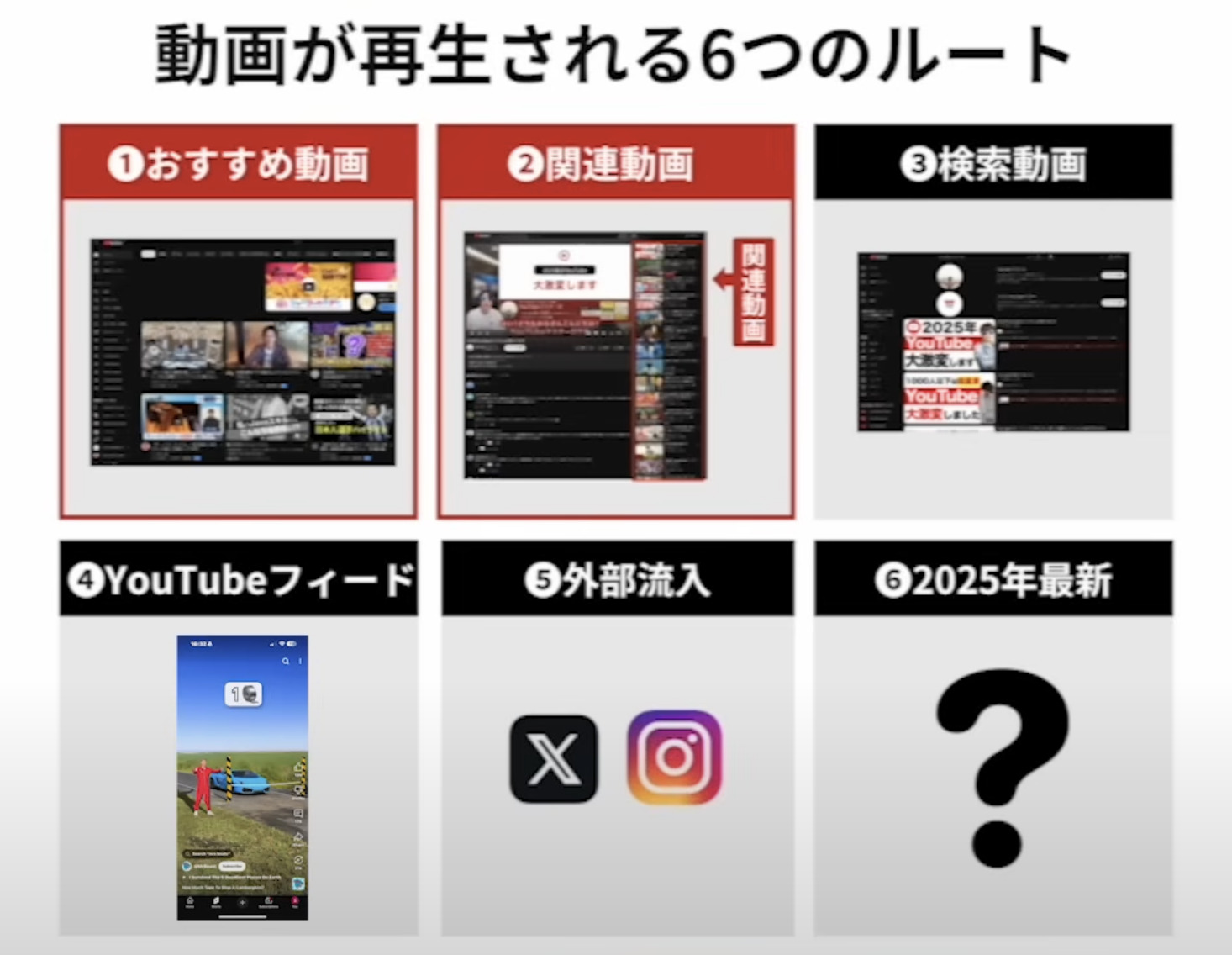

動画が視聴される6つの流入ルート

YouTubeで動画が再生されるには、視聴者に〝届く〟必要があります。

多くの人が「とりあえず投稿すれば誰かが見てくれる」と思いがちですが、それは誤解です。

YouTubeでは、6つの明確な流入経路を通じて視聴されているのです。

まず最も強力なのが「関連動画」からの流入です。

他人の動画を見ているときに表示されるおすすめ枠に、自分の動画が出てくることで再生が発生します。

次に重要なのが「ホーム画面」への表示。

これは視聴履歴や興味関心をもとに、YouTubeが自動で推薦する仕組みです。

そして「検索経由」も見逃せません。

特にHow to系や特定ワードに需要があるジャンルでは、検索からの流入が安定しやすいです。

また、「チャンネル登録者」からの視聴もあります。

これはすでにファンがついている状態で初めて機能するルートです。

他にも「外部サイトからの埋め込み」や「SNSでのシェア」などの流入もあります。

これら6つを整理すると、以下のようになります。

- 関連動画(他人の動画のおすすめ枠)

- ホーム画面(トップページでの推薦)

- 検索結果(YouTube内の検索)

- 登録者通知(登録済ユーザーへの配信)

- 外部埋め込み(ブログやサイトなど)

- SNSシェア(X・Instagramなど)

多くの初心者は、この流入経路を意識せず投稿してしまい、機会損失しているのです。

再生数を増やすには、どのルートで動画が届くのかを意識し、それに最適化したタイトル・サムネイル・内容に仕上げる必要があります。

たとえば検索を狙うならキーワード選定が重要になりますし、関連動画を狙うなら「サムネイルの親和性」や「類似ジャンル」がカギになります。

再生される仕組みを理解したうえで、狙って投稿することが、効率的に伸ばす第一歩です。

アルゴリズムが評価する動画の本質

YouTubeで再生数を伸ばすには、アルゴリズムから〝評価される〟動画を作ることが不可欠です。

アルゴリズムとは、視聴者の興味に合わせてどの動画を表示するかを判断する、いわば〝門番〟のような存在です。

この門番に気に入られなければ、どれだけ良い動画でも埋もれてしまうのです。

では、アルゴリズムが評価する動画とは、どんな動画でしょうか。

その答えは、視聴者が〝長く〟見てくれて、〝次の動画も見てくれる〟ようなコンテンツです。

たとえば、動画の平均視聴時間が長い、最後まで再生される割合が高い、シリーズものとして複数視聴されるといった行動があると、アルゴリズムは「良質」と判断します。

また、「いいね」「コメント」「チャンネル登録」などのアクションもプラス評価につながります。

一方で、クリックされたものの途中で離脱される動画は、ネガティブな評価を受けやすいです。

つまり、〝釣りタイトル〟や〝誇張サムネ〟では一時的に再生数が稼げても、長期的には評価が下がってしまうリスクがあるのです。

逆に、誠実に作られた動画はゆっくりでも再生数を伸ばし、評価も安定していきます。

YouTubeは、短期的な刺激よりも「持続的な価値」を優先するプラットフォームだと言えるでしょう。

その前提に立って動画を作ることで、アルゴリズムから信頼され、露出が増えていくのです。

アルゴリズムの視点に立って考えることは、YouTube攻略の要とも言えます。

以下のような点を意識するだけでも、大きな差が出ます。

- 視聴維持率(最後まで見られているか)

- 複数動画の連続視聴(滞在時間)

- コメント・いいね・登録などの反応

YouTubeを〝攻略〟するためには、まずアルゴリズムを〝理解〟することから始まります。

アルゴリズムの目線に立つと、動画のつくり方が180度変わるよ!

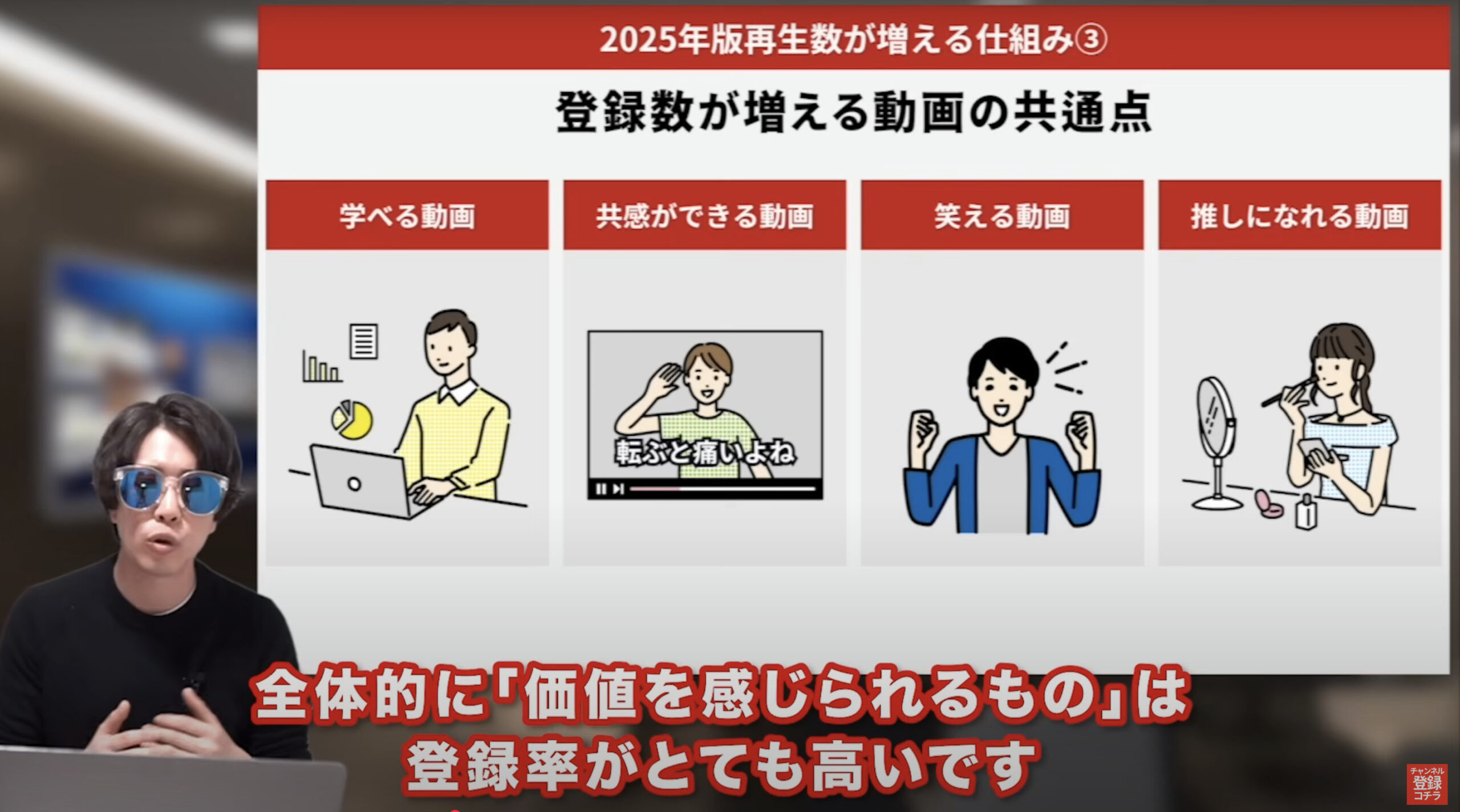

登録者数を増やす動画・増えない動画の決定的な違い

YouTubeでは、再生数が多い動画でも登録者がまったく増えないことがあります。

逆に、再生回数はそこそこでも登録率が高く、着実にチャンネルを伸ばしている人もいます。

この差を生み出しているのは、視聴者の〝感情〟を動かす力です。

視聴者が「このチャンネルを今後も見たい」と感じたとき、初めて〝登録〟という行動につながります。

この章では、登録されやすい動画と登録されにくい動画の違いを明確にし、どんな動画が〝選ばれる〟のかを解説していきます。

登録率が高い動画に共通する要素

登録率が高い動画には、ある一定の共通点があります。

それは、視聴者に「また見たい」「この人の考え方をもっと知りたい」と思わせる構成と内容です。

登録とは〝チャンネルへの信頼の投票〟だという認識が重要です。

では、その信頼を得るにはどうすればよいのか。

まず第一に、動画の冒頭で〝誰に向けた動画か〟を明確に伝えることです。

「この動画は〇〇に悩んでいる人向けです」と明言することで、視聴者は自分ごととして内容を受け取ります。

次に大切なのが、価値提供の明確さ。

動画の中で何を伝え、視聴者にどんな変化をもたらすのかが、はっきりしている動画ほど登録につながります。

さらに、動画のテンポや構成も見逃せません。

だらだら話すのではなく、要点を絞り、論理的に進行することで、視聴者のストレスを軽減します。

また、演者のキャラクターや話し方も重要な要素です。

親しみやすさ、専門性、情熱など、何かしらの「個性」が視聴者の印象に残ることで、次回も見ようと思われます。

「あ、この人の話は信用できる」という感情が芽生えたとき、登録というアクションが起きるのです。

他にも、コメント返信や固定コメントなどで視聴者との接点を持つ姿勢も、信頼構築に寄与します。

信頼=関係性が深まるほど、登録率も自然と上がります。

登録率を上げる動画の特徴を整理すると以下の通りです。

- 誰に向けた動画か明確にしている

- 価値提供の内容がはっきりしている

- テンポが良く、視聴者にストレスを与えない

- 演者の個性が伝わり、印象に残る

- 視聴者との接点を持つコミュニケーションがある

視聴者に「この人は信頼できる」と思ってもらえた瞬間、登録は自然と増えていくのです。

登録率が低い動画にありがちな落とし穴

登録率が伸びない動画には、いくつかの典型的な落とし穴があります。

まず最も多いのが、「誰に向けて話しているのか」が不明確なことです。

視聴者は、自分に関係のある動画だけを最後まで見る傾向があります。

発信者が〝自分の話〟ばかりしていると、視聴者はすぐに離脱してしまうのです。

また、動画の構成が曖昧で結論が見えない場合も、登録にはつながりにくいです。

たとえば「なんとなく雑談する」「話が飛びまくる」など、情報が整理されていない動画は、視聴者にとってストレスになります。

そしてもうひとつの大きな原因が、「自分の色」が出ていないこと。

他のチャンネルの真似ばかりで、個性や専門性が感じられない動画は印象に残らず、登録まで結びつきません。

さらに、音声が聞き取りづらかったり、映像が暗かったりするなど、基本的なクオリティの低さもマイナスに働きます。

「せっかく見始めたのに、なんか見づらいな」と感じさせた時点で離脱され、登録の可能性は消えます。

タイトルやサムネイルに関しても、内容との乖離があると信用を失い、次回以降クリックされなくなるリスクがあります。

一度失った信頼は、取り戻すのが非常に難しいということを常に意識しましょう。

登録率が低くなる原因は、一つひとつは小さなことですが、積み重なると致命的な差になります。

視聴者目線で見たときに「登録したい」と思える要素があるか、客観的に判断する視点が必要です。

以下に、登録率が下がる要因を整理します。

- 視聴者ターゲットが曖昧

- 話がまとまっておらず、結論が見えない

- 発信者の個性が感じられない

- 音声・映像・編集の質が低い

- サムネやタイトルが中身と合っていない

視聴者にとって「登録する価値がある」と思われなければ、どれだけ再生されても数字は積み上がりません。

ターゲットを明確に設定する重要性

登録率を高めたいなら、最も重要なのは〝ターゲットの明確化〟です。

どんな人に向けた動画なのかがブレていると、メッセージがぼやけてしまい、刺さりません。

逆に「これは自分のための動画だ」と視聴者が感じたとき、登録につながる可能性は一気に高まります。

ターゲット設定の第一歩は、「年齢・性別・職業・悩み」といった基本情報を言語化することです。

たとえば、「30代の副業初心者で、会社に依存しない働き方を探している人」というように、具体的な人物像を想定します。

この人物像が明確であればあるほど、伝える言葉や事例も的確になり、動画全体に一貫性が生まれます。

また、視聴者が「この人、私のこと分かってるな」と感じれば、チャンネルへの信頼度も一気に高まります。

逆に、ターゲットが広すぎると誰の心にも刺さらず、結果的に〝誰にも選ばれない〟動画になってしまいます。

あえて絞る勇気を持つことが、登録者数を増やすためには必要なのです。

さらに、ターゲット設定が明確であればあるほど、ネタ選定やタイトル作成、編集方針にもブレがなくなります。

すべてのコンテンツが一貫したメッセージを発信できるようになるため、チャンネル全体のブランド価値も高まります。

〝誰に伝えるのか〟を明確にすれば、〝何をどう伝えるか〟が自然と決まるのです。

ターゲット設定の重要性をまとめると、以下の通りです。

- 視聴者に刺さるメッセージを届けられる

- 動画全体に一貫性が生まれる

- チャンネル全体の方向性が明確になる

最初から完璧な設定を目指す必要はありませんが、「誰に届けたいのか?」は常に問い続けるべき問いです。

〝誰のために発信するのか〟を決めた瞬間、YouTubeの伸び方は大きく変わるぞ!

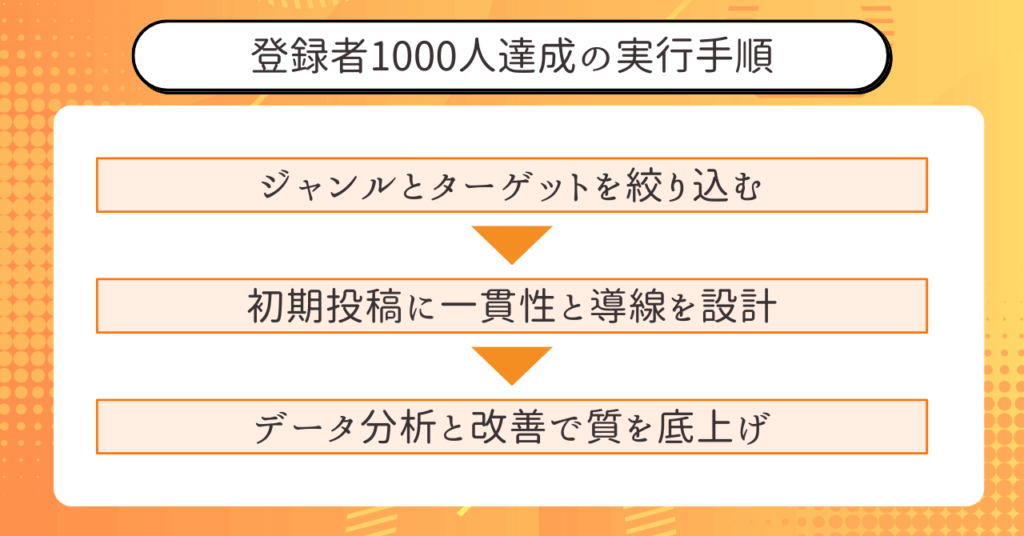

登録者数1000人を最短で達成する具体的ステップ

ここまでで、登録者が増える仕組みや、伸びる動画の条件は理解できたはずです。

この章では、知識だけで終わらせず、実際に登録者数1000人を達成するための〝行動ステップ〟を紹介します。

知って終わりではなく、実践して初めて結果が出るのがYouTubeの世界です。

成功している人は、すべてを一度にやっているのではなく、「今やるべきこと」に集中しています。

ここでは、初心者でも迷わず進めるように、3段階に分けて行動ステップを整理しました。

順番にこなしていけば、確実に登録者1000人に近づいていけます。

ステップ①:ジャンルとターゲットの明確化

登録者1000人を目指す第一歩は、チャンネルの方向性を決めることです。

ここでいう方向性とは、「どんなジャンルで、誰に向けて動画を届けるのか」という2軸です。

この2軸が定まっていないと、動画のテーマや企画、話し方まですべてがブレてしまいます。

ジャンルの選定では、「自分が発信しやすいこと」×「需要があるテーマ」の掛け算で考えるのがポイントです。

自分が好きで語れることでも、誰にも必要とされていなければ伸びません。

逆に、需要はあるけれどまったく関心が持てないテーマでは継続できません。

そのため、まずはYouTubeやGoogleトレンドで検索されているキーワードを調べることから始めましょう。

次に、「誰に向けて発信するか(ターゲット)」を決めます。

理想的なのは、かつての自分と同じ悩みを持つ人です。

自分が経験して乗り越えてきた壁であれば、説得力のある動画が作れるからです。

たとえば「30代で副業に興味があるけど一歩踏み出せない人」といった具体性があると、動画のトーンやタイトルにも自然と反映されます。

このステップで考えるべきことは以下の3点です。

- どのジャンルで勝負するか(興味×需要)

- どんな視聴者に向けて発信するか

- 自分の経験がどのように役立つか

すべての動画は、この最初の設計によって成否が決まると言っても過言ではありません。

ステップ②:投稿設計と初期のコンテンツ戦略

ジャンルとターゲットが決まったら、次に行うべきは投稿の設計とコンテンツ戦略の立案です。

無計画に動画を投稿しても、視聴者には届きません。

重要なのは、最初の10本〜15本を「設計されたシリーズ」として位置づけることです。

1本で完結する動画よりも、テーマが一貫した複数の動画を投稿することで、視聴者の滞在時間とチャンネル登録につながります。

たとえば、「副業初心者向けの動画」をテーマにした場合、「初期費用ゼロの副業3選」「月1万円稼ぐまでの手順」「会社バレしない方法」といった連続性のある内容を投稿します。

このように、視聴者が「次も見たい」と感じる導線をつくることが重要です。

また、投稿頻度も意識しましょう。

初期段階では週2〜3本を目安にコンスタントに投稿し、アルゴリズムへの露出を増やしていく必要があります。

コンテンツの構成としては、「悩みを解決するノウハウ系」と「共感やモチベーションを高めるストーリー系」をバランスよく混ぜると、視聴者との関係性が深まりやすくなります。

サムネイルとタイトルも含め、全体のトーンに一貫性を持たせることが、ブランディングの観点からも効果的です。

以下のポイントを意識して、初期投稿の戦略を組み立てましょう。

- テーマに一貫性を持たせる(シリーズ化)

- 週2〜3本を目安に継続投稿

- ノウハウとストーリーをバランスよく配置

- タイトル・サムネ・話し方のトーンを統一

最初のコンテンツ設計が上手くいけば、YouTubeに〝このチャンネルは価値がある〟と認識されやすくなります。

ステップ③:分析と改善のループを回す

投稿を重ねた後は、必ず「分析」と「改善」をセットで行うことが必要です。

YouTubeは〝投稿して終わり〟ではなく、〝育てる〟メディアです。

なぜ再生されたのか、なぜ登録されたのか、なぜ途中離脱されたのか。

これらを把握するには、YouTubeアナリティクスを活用しましょう。

特に注目すべきなのは、「視聴者維持率」「クリック率」「登録率」の3指標です。

視聴者維持率が低ければ、動画の前半で離脱されている可能性があります。

クリック率が低いなら、サムネイルやタイトルに問題があると考えられます。

登録率が低い場合は、動画内容やメッセージ性が弱いことが原因かもしれません。

このように、1つひとつのデータをもとに仮説を立て、次の動画に改善を加えていくことで、チャンネル全体の質が上がっていきます。

また、改善を繰り返すことで、自分の強みや視聴者に刺さるポイントも明確になっていきます。

最初から完璧な動画を作れる人はいません。

むしろ、改善を積み重ねる前提で「出してから育てる」姿勢が重要です。

以下に、分析・改善のループを回すための3ステップを整理します。

- 指標を見る(維持率・クリック率・登録率)

- 仮説を立てる(なぜそうなったのか)

- 改善して次に活かす(タイトル・構成・話し方など)

このループを何度も回す人だけが、登録者1000人を〝安定的〟に超えていけるのです。

YouTubeのアナリティクスの使い方、見方に関してはこちらの記事でも解説しているので、ぜひご覧ください。

YouTubeアナリティクスの使い方|初心者が再生数・CTR・維持率を改善する3ステップ戦略と成功事例

伸びてる人は〝分析〟してる。感覚じゃなく、データで動くんだ!

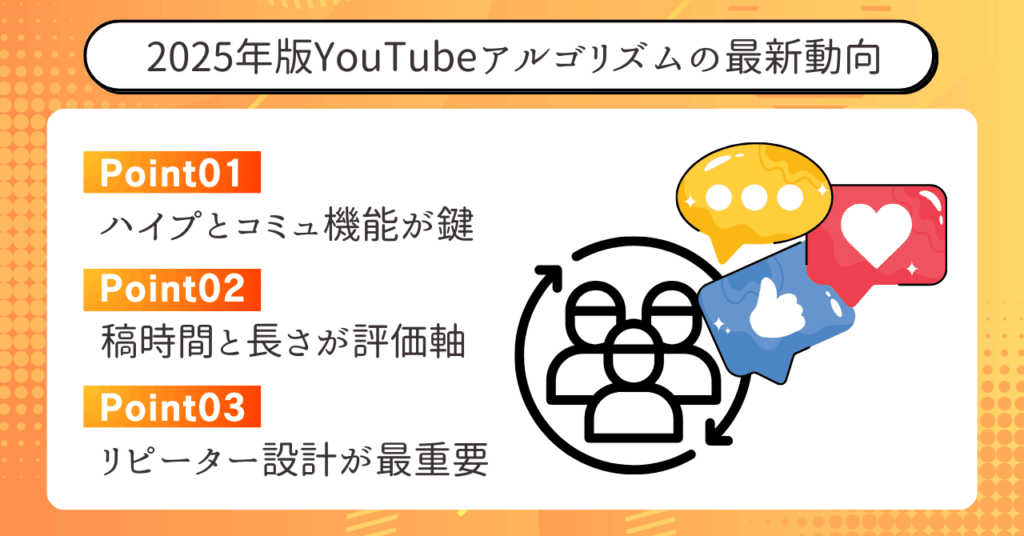

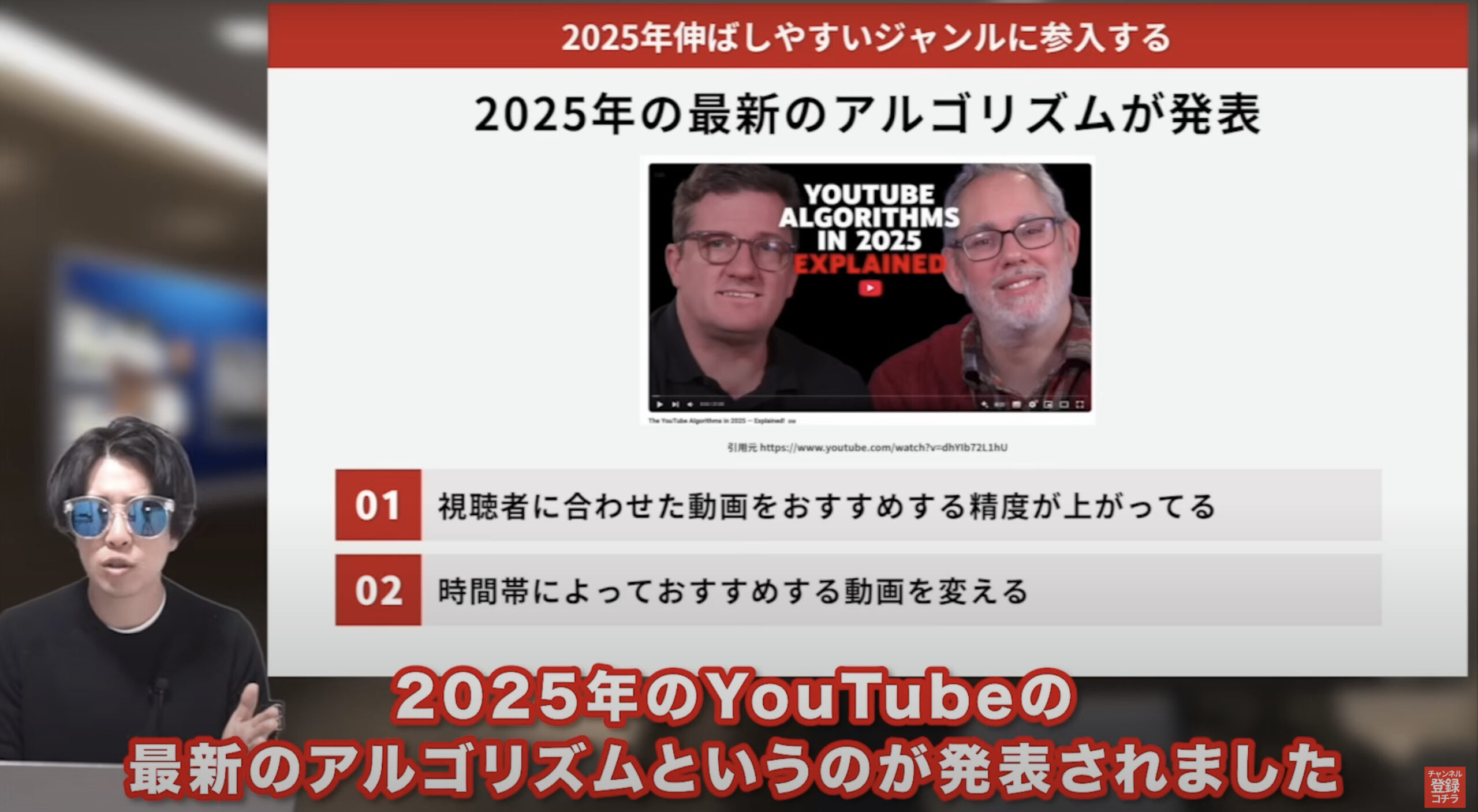

2025年版YouTubeアルゴリズムの最新動向

2025年に入り、YouTubeのアルゴリズムはさらに進化を遂げています。

以前まで通用していたテクニックや傾向が通じなくなってきているという声も多く聞かれます。

特に影響が大きいのが、視聴者との〝関係性〟を重視する方向へとシフトしている点です。

「どれだけ再生されたか」よりも、「どれだけ繰り返し見られているか」「どれだけ深く視聴されたか」が重視されるようになっています。

さらに、2025年から登場した新機能や表示領域の変更が、視聴者行動とアルゴリズム評価に大きな変化を与えています。

この章では、特に注目すべき3つの最新動向にフォーカスして解説します。

ハイプ機能・コミュニティーズの影響

2025年の大きなアップデートのひとつが、「ハイプ機能」と「コミュニティーズ」の強化です。

これらはYouTubeが掲げる〝視聴者との関係性強化〟の方向性を色濃く反映した施策です。

特に新規クリエイターや小規模チャンネルにとって、大きなチャンスとなる機能です。

「ハイプ機能」は、動画投稿者がファンから直接エンゲージメントを受け取れる機能で、コメントやスタンプ、ギフティングなどが含まれます。

この機能が有効になると、視聴者が〝能動的に〟関わる動画としてアルゴリズムに認識されやすくなります。

つまり、コメント数やスタンプの利用頻度が再生回数よりも重視される傾向が強まっているのです。

一方、「コミュニティーズ」は、いわばYouTube版SNSのようなもので、動画以外の投稿(アンケート、画像、短文)を通じて視聴者と交流できます。

コミュニティ投稿が活発なチャンネルは、視聴者の滞在時間が増えるだけでなく、チャンネル全体のエンゲージメントが向上します。

結果として、動画の初速やおすすめ掲載率が上がることが報告されています。

特に最近では、コミュニティ上での投票やアンケートがアルゴリズムに反映されるケースが増えています。

これは「どんな視聴者とつながっているか」をAIが判断する重要な手がかりとなるためです。

動画コンテンツとコミュニティ投稿を連携させることで、YouTube内での活動がより多層的になり、露出の機会が飛躍的に広がります。

以下のように、これらの機能を活かすポイントを整理しておきましょう。

- 動画内でコメントやスタンプを促す

- 週1回以上、コミュニティ投稿を行う

- アンケートで視聴者と双方向の関係を築く

これまで動画だけに注力していた人ほど、ハイプ機能とコミュニティーズの活用によって、再生数が急上昇する可能性を秘めています。

最適な投稿時間と動画時間の考え方

2025年のYouTubeでは、〝いつ〟投稿するか、〝どのくらいの長さ〟の動画を作るかが、アルゴリズム評価に大きく影響しています。

まず投稿時間についてですが、従来の「ゴールデンタイム=夜19時〜21時」という常識は、もはや通用しなくなっています。

現在は〝視聴者ごとのアクティブ時間〟に合わせてパーソナライズされる仕組みが主流です。

つまり、一律で「この時間がベスト」という答えはなく、チャンネルごとのデータを分析する必要があります。

YouTube Studio内の「視聴者がオンラインの時間帯」データを確認し、その時間に合わせて投稿をスケジューリングするのが最適です。

特に登録者が少ない初期段階では、視聴者が多い時間帯の30分前に投稿しておくと、初動が伸びやすくなります。

次に、動画の長さについて。

2025年は「短すぎず、長すぎず」がトレンドです。

具体的には、7〜12分前後が最も視聴維持率を高く保ちやすい長さとされています。

ショート動画との使い分けも重要なポイントです。

ショートは「拡散・認知」に強く、ロングは「信頼・教育」に向いています。

ショートで認知を取り、ロングで関係を深める。この2つのフォーマットを使い分けて戦略を立てましょう。

さらに、視聴維持率に加えて「平均視聴時間(分)」がアルゴリズムの評価基準として重視されていることにも注目です。

つまり、10分の動画で7分見られるほうが、3分の動画で最後まで見られるよりも高く評価されるケースが多いのです。

最適な投稿と構成のポイントを以下にまとめます。

- 投稿時間は自分の視聴者のオンライン時間に合わせる

- 動画時間は7〜12分がベストバランス

- ショートとロングを役割で分けて使う

ただ長くすれば良い、ただ夜に出せば良い、そんな時代は終わりました。

視聴者とアルゴリズムの両方に最適化することが、今後のYouTube戦略のカギとなります。

YouTubeショート動画の作成から投稿に関しては、こちらの記事で詳しく解説しています。ぜひご参照ください。

初心者でも失敗しない!YouTubeショート副業の始め方|30分でできる台本・編集・収益化の全工程

リピーター獲得につながる工夫

2025年のYouTubeで最も重視されている指標のひとつが、〝リピーター〟の存在です。

一度見て終わりではなく、何度もあなたの動画を視聴してくれるファン層のことです。

アルゴリズムは「再生数」より「再訪率」を評価するように変化しています。

そのため、リピーターを意識した設計は欠かせません。

まず大切なのは「シリーズ構成」です。

単発の動画ばかりではなく、テーマに一貫性を持たせた「連作もの」を投稿することで、自然と次回作にも興味を持ってもらえます。

「前回の続きが気になる」という感情は、再訪の強力なトリガーになります。

また、動画内で「次回予告」や「次に見るべき関連動画」を案内する工夫も有効です。

さらに、動画冒頭やエンディングで「いつも見てくれてありがとう」と感謝を伝えることで、視聴者のロイヤリティが高まります。

視聴者の名前をコメントで呼ぶ、質問を拾うなど、双方向の関係構築も再訪率アップに直結します。

そしてもうひとつ重要なのが「投稿スタイルの一貫性」です。

サムネイルのデザイン、話し方、動画の構成などが毎回大きく変わると、チャンネルの印象がぼやけてしまいます。

リピーターは〝安心感〟のある場所を好むのです。

以下に、リピーターを増やすための具体策をまとめます。

- 連続視聴を促すシリーズ構成を組む

- 動画内で「次回」や「関連動画」の導線を作る

- コメントやコミュニティ機能で接点を増やす

- チャンネル全体のトーンを統一する

一度だけバズった動画ではなく、「また見たい」と思われる関係性を築くことが、アルゴリズムに評価され続ける最大の近道です。

〝また見たい〟と思わせた瞬間、ファンは生まれる!リピーター設計はアルゴリズム攻略の最前線だ!

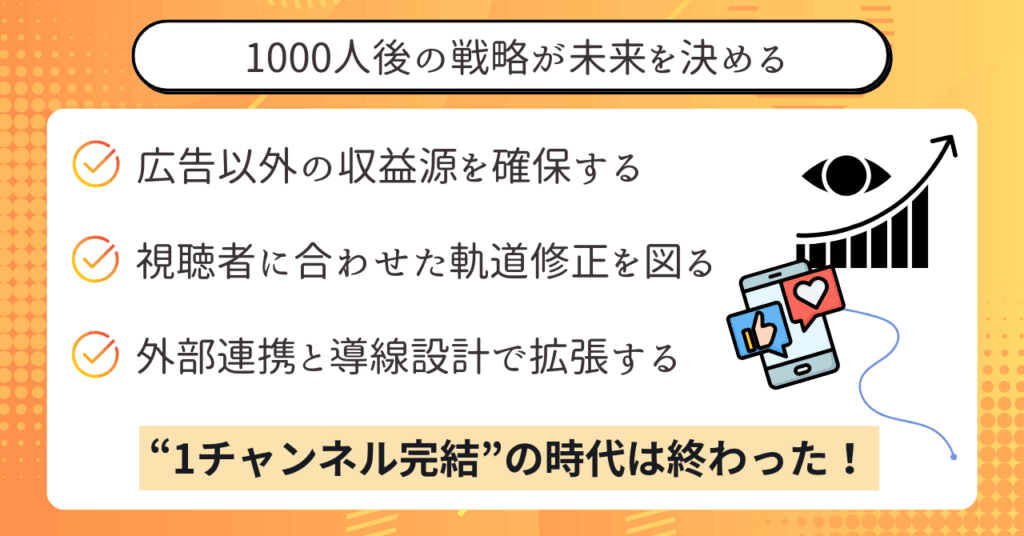

登録者1000人達成後に考えるべき次の一手

登録者1000人は、YouTubeにおいてひとつの「区切り」であり、「スタートライン」でもあります。

この壁を越えると広告収益の対象になりますが、それだけで満足してしまうのは危険です。

広告収益はあくまで〝副次的な収入〟にすぎず、本当の成長はここから始まります。

むしろ、ここからの数ヶ月が「チャンネルの未来」を左右する重要な期間となります。

この章では、登録者1000人を超えたあとにやるべき3つのステップを紹介します。

収益の柱を増やし、チャンネルの方向性を再確認し、外部との連携まで視野に入れることで、YouTubeを〝単なる副業〟から〝持続可能なメディア〟へと育てていきましょう。

広告収益以外のマネタイズ方法

登録者1000人を超えたことで、YouTubeパートナープログラム(YPP)に参加し、広告収益を得られるようになります。

しかし、多くの初心者が期待するほどの金額にはなりません。

再生数10万回で数千円〜1万円程度というのが一般的な目安です。

そこで重要なのが、広告以外の収益源を構築することです。

たとえば、自分の商品やサービスを持っている場合は、それを紹介・販売することで直接的な利益を得られます。

講座、電子書籍、オンラインサロン、コンサルティングなど、情報発信型ビジネスとの相性は抜群です。

特に動画内で価値提供→概要欄から誘導という導線が自然に設計できるのがYouTubeの強みです。

また、アフィリエイト(成果報酬型広告)も有効です。

動画内で紹介したツールや商品へのリンクを貼り、購入されることで収益が発生します。

広告より単価が高く、内容によっては1件数千円〜数万円になることも珍しくありません。

さらに、チャンネルメンバーシップやライブ配信でのスーパーチャットなど、視聴者からの支援を得る方法も広がっています。

重要なのは、「YouTubeを収益の起点にする」という視点です。

収益の種類を以下に整理します。

- 広告収益(YouTubeパートナープログラム)

- アフィリエイト(AmazonやASP)

- 自社商品・サービスの販売

- 電子書籍・講座・教材などの情報販売

- チャンネルメンバーシップ、投げ銭、ライブ課金

広告収益に頼りきらず、多様な収入源を持つことで、チャンネルはより安定し、自由度も高まっていきます。

チャンネルの軌道修正とブランド設計

登録者1000人を達成すると、ある程度〝視聴者が定着してきた状態〟になります。

このタイミングで一度立ち止まり、チャンネルの方向性やコンセプトを見直すことが非常に重要です。

ここからは「広く伸ばす」よりも「深く刺さるチャンネル」を意識する必要があります。

まず確認したいのは、〝今の視聴者は誰か〟です。

当初狙っていたターゲットと、実際に反応してくれている層がズレていることはよくあります。

YouTube Studioのデータから、年齢層・性別・視聴時間帯・地域などを分析し、現在の視聴者像を明確にしましょう。

その上で、「誰に」「どんな価値を提供するチャンネルなのか」を再定義します。

ブランド設計のポイントは、「専門性」と「独自性」の両立です。

ニッチでもいいので、〝この分野ならあの人〟と覚えてもらえるような印象を作ることが重要です。

また、チャンネル名・概要欄・サムネイル・トーン(話し方・演出)などに一貫性を持たせることで、ブランドとしての信頼感が生まれます。

さらに、〝動画内で語る価値観〟もブランドに直結します。

ただ情報を届けるのではなく、「あなたはどんな想いで発信しているのか?」を感じさせると、濃いファンが増えていきます。

以下に、ブランド設計の見直しポイントを整理します。

- 現在の視聴者像をデータで把握する

- 提供価値・ジャンル・トーンの一貫性を整える

- チャンネル全体で伝える〝価値観〟を意識する

〝誰の、どんな問題を、どう解決するチャンネルなのか?〟この問いに明確に答えられるようになると、チャンネルの伸び方が安定しはじめます。

安定成長のための外部連携と導線設計

登録者1000人を超えると、チャンネルがある程度〝自走〟し始めるフェーズに入ります。

この段階で意識したいのが、YouTube内に閉じない導線設計と、外部との連携です。

YouTubeはあくまで「集客の窓口」という視点を持つことで、活動の幅が大きく広がります。

まず導線設計としては、YouTubeから他のプラットフォーム(LINE公式、X(旧Twitter)、Instagram、ブログなど)へつなぐ仕組みを作りましょう。

動画内や概要欄での自然な誘導がポイントです。

たとえば、「動画の補足資料はこちら」「無料PDFプレゼントはこちら」など、視聴者にとって〝メリットが明確〟な形にすることで、導線のクリック率が高まります。

また、外部連携の観点では、他のクリエイターとのコラボや対談、ライブ出演なども非常に効果的です。

別のコミュニティからあなたの存在を知ってもらうチャンスになり、〝濃いフォロワー〟が一気に増える可能性があります。

さらに、メディア掲載やリアルイベントなどの機会があれば、積極的に活用していくこともおすすめです。

安定成長には、YouTube単体ではなく〝チャンネルを中心にした情報発信のネットワーク化〟がカギとなります。

以下に、外部導線と連携の設計ポイントをまとめます。

- LINEやXなど、視聴者との接点をYouTube外にも持つ

- プレゼントや特典を使って自然に誘導する

- コラボ・対談で別のフォロワー層にリーチする

YouTubeは単体で完結させず、「中心」として他の接点を巻き込むことで、収益も影響力も飛躍的に拡大していきます。

ゼロからYouTube伸ばして、10万円稼ぐまでのロードマップはこちらの記事で詳しく解説されています。ぜひ合わせてご覧ください。

初心者でも半年で月10万円!YouTube副業で挫折せずに収益化する戦略【完全ロードマップ】

〝1チャンネル完結〟の時代は終わった!複数の点をつなげて「面」にする、それが次のステージに!

ここまで解説した2025年YouTubeの伸ばし方は、YouTubeマスターDさんの動画の「【今年のYouTubeの攻略法】2025年登録者数1000人を最短で増やす方法」でさらに詳しく学べます。

YouTubeを伸ばして収益を伸ばしたい人はぜひこちらの動画もご覧ください。

まとめ:YouTubeで〝結果を出す〟ために今すぐやるべきこと

YouTubeで成果を出すには、アルゴリズムの理解だけでなく、視聴者の心理や行動パターンへの深い洞察が欠かせません。

〝戦略なき努力は報われない〟。だからこそ、明確な意図と設計が求められるのです。

登録者0〜1000人までは、試行錯誤の連続。

投稿を重ねながら、設計→分析→改善というサイクルを高速で回すことが鍵になります。

そして登録者1000人を超えた瞬間から、YouTubeは「副業」から「資産」へと進化していきます。

広告収益以外のマネタイズ、ショートとロングの戦略的使い分け、ブランド設計、YouTube Studioのデータ活用。

そのすべてが、長く続くチャンネルづくりに欠かせない要素です。

今回の記事では、以下のようなテーマを通じて〝伸びるチャンネル運営〟の全体像をお伝えしました。

- 初期段階で失敗しないための思考法と設計

- 2025年のアルゴリズム変化への対応と対策

- ショートで広げ、ロングで深める視聴導線

- 登録者1000人以降に考えるべき次の一手

- 安定成長のためのデータ分析と改善の習慣化

最後に忘れてはいけないのは、あなたの動画の先に〝一人ひとりの視聴者〟がいるということ。

届けるべきは数字ではなく「共感」と「信頼」です。

継続の中にしか答えはなく、積み重ねこそが最強の戦略になります。

ブレずに、コツコツと、でも常にアップデートを。

それが、〝選ばれ続けるYouTuber〟への確かな道筋なのです。

あらゆるジャンルを最短最速で爆伸びさせる裏ノウハウ暴露

YouTubeマスターDさんのBrain「あらゆるジャンルを最短最速で爆伸びさせる裏ノウハウ暴露します【YouTubeマスター】」では、10年間で圧倒的に多くのジャンル・チャンネルを成功に導いてきた、YouTubeを伸ばすためのステップを解説しています。

- 最速最短でYouTubeを伸ばすためのロードマップ

- YouTubeを伸ばすために絶対に理解すべきアルゴリズム

- 必ず抑えておくべきYouTubeの動画を作る順番

- リサーチをする上で必ず入れておくべき無料ツール

- 爆伸びを確定させるライバルリサーチ方法

- リサーチをフル自動化する最強テクニック

- 伸びるチャンネル名の決め方

- チャンネルコンセプト設計方法

- 爆伸びするネタが一瞬でわかるリサーチ術

- 再生回数が圧倒的に伸びる ネタの作り方 7選

- 台本テクニック 属人有り・属人無し(ステルス)

- 再生数が上がるアップロードの設定方法

- 再生回数別の運営戦略

YouTubeマスターDさんのXでは、失敗しないYouTubeの伸ばし方が学べます。

フォローしていない方は、ぜひフォローして発信をチェックしてください。

YouTubeマスターDさんのXはこちら。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。