Brainメディア運営部です!

今回の記事では、〝AI活用×Web制作〟の専門家であるまさたさんに情報提供いただき、

〝AI時代にWeb制作者が生き残る方法〟について解説していきます。

簡単に紹介をさせていただきます。

「AIって結局すごいの?」「自分の仕事がなくなるんじゃない?」

そんな疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

結論から言えば、今はAI時代に波乗りできる最後のチャンスです。

従来のやり方を続けるだけでは、確実に取り残される時代が目前に迫っています。

実際、わずか1年の間にAIは劇的な進化を遂げました。

2023年末には「便利そうだな」という段階だったAIが、最近には画像認識や自動コーディングを実務レベルでこなせるようになっています。

Web制作の現場では、AIを使える人と使えない人で〝収入やスピードに数倍の差〟が生まれ始めています。

たとえば、これまで半年かかっていた学習期間を3ヶ月以内に短縮したり、個人でも月収100万円を安定させる制作者が続出しています。

今、AIを取り入れられるかどうかが、今後のキャリアを大きく左右します。

「自分はまだ知識が足りないから」「AIは難しそうだから」と思っている人ほど、この記事を最後まで読んでください。

AIは魔法ではなく、誰でも習得できる究極の時短術です。

本記事では、なぜ今がAI活用のターニングポイントなのか、AIコーディングの具体的な活用法、そして今日から実践できるノウハウまでを徹底的に解説します。

AIを「使える人」になれば、あなたの働き方は間違いなく変わります。

目次

AI時代に乗り遅れるな!〝今がラストチャンス〟と言われる理由

今は、AI時代に適応できるかどうかが働き方を決定づける年になると言われています。

これは決して大げさではなく、従来のやり方を続けているだけでは確実に置き去りにされる現実があります。

今動き出さなければ、来年以降はライバルとの差を埋められなくなる可能性が非常に高いのです。

2023年から2025年にかけて、AIは歴史的な進化を遂げました。

昨年の終わりには「AIは便利そうだ」「人と会話できる」といった段階で、まだ仕事に実用するには心許ないという印象を持っていた人も多かったでしょう。

しかし、ここ最近で、状況は一変しました。

画像認識の精度が飛躍的に向上し、デザインカンプをAIが正確に読み取り、自動でHTMLコーディングまでこなす時代になったのです。

さらに文書作成や解析の精度も上がり、Web制作やプログラミングの現場で実務レベルの成果を出せる段階に到達しました。

これはまさに技術革命と言える変化であり、過去の産業革命と同じく働き方そのものを根底から変えています。

AIを導入した制作者は、すでに一人で月収100万円を安定させたり、学習期間を半分以下に短縮させたりと、従来では考えられない成果を出し始めています。

つまり、今年は「AIを使える人」と「使えない人」の分岐点になる年です。

ここで行動できるかどうかで、1年後のキャリアや収入に取り返しのつかない差が生まれます。

特にWeb制作やコーディングをしている人にとっては、今がまさに〝ラストチャンス〟だと言えるでしょう。

従来の働き方を続けると確実に終わる現実

AI時代の波が押し寄せる中、従来の働き方を守り続けることは大きなリスクを伴います。

これまでの「手作業で積み重ねるスタイル」は、産業革命で手作業が機械に置き換わった時代と同じく、急速に変化の波に呑まれていくでしょう。

AIは24時間365日働き続ける〝ブラック労働パートナー〟のような存在であり、効率と正確さを兼ね備えています。

その力を活用する人としない人では、1年後に圧倒的な差がつくのは目に見えています。

実際に現場では、AIを使いこなせる人が短期間で成果を出し、従来型の働き方をしている人は徐々に案件や収入を失っているという事例が増えています。

「まだ様子を見てからでいい」と思っている間に、AIを使い始めた人たちが市場を席巻してしまう。

このスピード感を理解しなければ、気づいた時にはもう手遅れという状況になりかねません。

ここまでの内容を整理すると、次のポイントが重要です。

- 今年はAIを活用できるかどうかの分岐点になる

- 従来の働き方では確実に取り残されるリスクがある

- AIを使う人と使わない人では収入とスピードに大きな差がつく

今こそAI時代に適応し、自分の働き方を変えるための最初の一歩を踏み出すタイミングです。

わずか1年で起きた〝AI進化〟の劇的変化

2023年から2025年にかけて、AIは想像を超えるスピードで進化しました。

2023年の終わり頃には、「AIは便利そう」「人と会話できる」といった段階で、実務に活用するにはまだ早いという印象を持つ人も多かったはずです。

しかし、2025年に入ってから状況は劇的に変わりました。

特に画像認識の精度が飛躍的に向上し、AIがデザインカンプを読み取ってHTMLコーディングを自動で生成する時代が到来したのです。

これは単なる進化ではなく、Web制作の現場における「革命」とも言える出来事でした。

これまで人間が数時間かけて行っていた作業を、AIが数分で終わらせる。

しかも、その精度は年々上がり続け、2025年には実務に耐えうるレベルに到達しています。

加えて、AIの文書作成能力も大幅に向上しました。

文章構成、SEOに適したライティング、エラー解析まで幅広く対応できるようになり、Web制作とコンテンツ制作の両方で欠かせない存在になりつつあります。

このわずか1年での進化により、AIはもはや「お試しの便利ツール」ではなく、〝プロの仕事を支える実務ツール〟として認識されるようになりました。

現場での実感としても、「AIがいないと作業が遅く感じる」という声が増えています。

つまり、AIはすでにオプションではなく必須の存在へと変わりつつあるのです。

ここまでの内容をシンプルに整理すると次の通りです。

- 2023年から2025年にかけてAIは実務レベルに進化した

- 画像認識と自動コーディングはWeb制作に革命を起こした

- AIは「便利ツール」から「必須ツール」へと位置づけが変化した

この進化を知っているかどうかで、これからの働き方に対する意識と行動は大きく変わります。

孫正義が語った「AIを使わない人の末路」とは

AIの進化と重要性については、多くの専門家が警鐘を鳴らしていますが、その中でも印象的だったのがソフトバンクグループ代表の孫正義氏の言葉です。

彼は2023年に「AIを仕事で使っていない人は人生を改めた方がいい」とまで言い切りました。

さらに、AIを活用しないことは「電気や自動車を否定するのと同じ」だと例えています。

この比喩が示すのは、AIが単なる一時的な流行ではなく、生活やビジネスの生産性を飛躍的に上げる「インフラ」になりつつあるという現実です。

電気が生活を変え、自動車が移動の概念を変えたように、AIは働き方そのものを根底から変えています。

「AIは間違うのでは?」という不安に対しても、孫氏は「それは電気が爆発するかもしれない、自動車が事故を起こすかもしれないと言っているのと同じ」と指摘しました。

完璧ではないからこそ、正しく扱い、進化させていく価値がある。この考え方こそがAI時代を生き抜く上で重要です。

実際、AIを使いこなしている人は圧倒的なスピードで成果を出し、使わない人との差は日を追うごとに広がっています。

AIを導入するかどうかは、もはや「選択肢」ではなく「生き残るための必須条件」なのです。

この話から得られるポイントを整理すると次の通りです。

- AIは電気や自動車と同じく、生活と仕事を変えるインフラになる

- AIを使わないことは、自ら生産性の向上を拒む行為に等しい

- 不完全だからこそ活用し、進化させる価値がある

AIを恐れるのではなく、共に進化していく意識がこれからの働き方を決定づけます。

今動ける人だけが、AI時代の波に乗れるんです。

Web制作者がAIを正しく活用することで、従来より圧倒的にスピードと品質を向上させ、案件単価や働き方の自由を実現している具体的事例が紹介されています。AI導入の効果を直感的に理解できる内容です。

Web制作はAIに任せる時代へ|HTML・CSSも自動化!駆け出しでも収入が増えるAI活用術とは?

Web制作を激変させる〝AIコーディング〟の力

AIは今、Web制作の現場において最大のゲームチェンジャーとなっています。

特にコーディングの分野では、これまで人間の手作業に依存していた領域が、AIの登場によって根本から変わりつつあります。

従来数時間から数日かかっていた作業が、AIを活用することで数分に短縮できる時代が到来しました。

この変化は、単なる時短ではなく「働き方そのもの」を再定義するインパクトを持っています。

AIコーディングをマスターした制作者は、単なる効率化ではなく、収益構造やキャリア全体を一気に引き上げることが可能です。

画像認識が切り開いた新しいコーディングの未来

AIコーディングの中でも特に注目されているのが、画像認識を活用した自動コーディングです。

つい最近には、AIはデザインカンプを正確に読み取り、BEM記法などの規則に沿ってHTMLコードを生成できるようになりました。

これまで人間が一つひとつ確認しながら組んでいたコードを、AIは一瞬で出力します。

たとえば、静的サイトのコーディングでは、5000ピクセルを超えるページをAIがわずか数分で構築することも可能です。

これにより、コーディングの時間は従来の半分以下、場合によっては数分の一にまで短縮されます。

しかもAIは24時間365日稼働できるため、学習者でも隙間時間で実践しながらスキルを磨くことができます。

さらに、AIが生成するコードは、BEM記法やW3C規格などの標準に沿ったクリーンな構造を持ち、実務にそのまま活用できる精度に到達しています。

これは単なる便利ツールの域を超え、〝Web制作の新しい当たり前〟になる兆しです。

この変化を踏まえると、次のポイントを意識することが重要です。

- 画像認識とAIの組み合わせでコーディングは圧倒的に高速化する

- AIは標準規格に沿ったクリーンなコードを生成できる段階に到達している

- AIコーディングはもはや「補助」ではなく「主力」のスキルになりつつある

今のうちからAIコーディングを取り入れることが、Web制作の未来を生き抜く鍵になります。

AIで〝月収100万円〟が現実になる理由

AIコーディングを取り入れることで、個人制作者でも月収100万円を安定させることが現実のものになりつつあります。

これは単なる一時的な成功ではなく、継続的に高収入を生み出す仕組みを構築できるという点で大きな意味を持ちます。

従来はチームで分担していた作業を、AIを活用することで一人で完結できるようになるからです。

AIは24時間働くパートナーとして、複数人分の生産性を個人に付与します。

実際、これまで外注に頼っていたコーディング業務をAIでカバーし、一人で案件を回して月50万から100万円以上を安定的に稼ぐ制作者が続出しています。

また、AIを活用すれば納期を圧倒的に短縮できるため、顧客からの信頼も高まり、リピート案件や単価アップにも直結します。

「コードが丁寧で仕事が早い」と評価されることが、さらに次の仕事を呼び込む好循環を生みます。

つまり、AIは単なる時短ツールではなく、収益を伸ばすための「加速装置」なのです。

この流れに早く乗ることで、今後のWeb制作市場でのポジションを確立することができます。

ここで意識したいポイントは次の通りです。

- AIは複数人分の生産性を一人に与える

- 納期短縮は顧客の信頼と単価アップに直結する

- AIは時短ツールではなく収益を伸ばす加速装置である

AIを使うことで、これまで不可能だった「一人での高収益化」が現実の戦略になります。

学習期間を半分に短縮する〝AI活用術〟

AIコーディングの最大のメリットの一つが、学習期間を劇的に短縮できることです。

これまでWeb制作の学習には平均で半年以上かかるのが一般的でした。

しかし、AIを取り入れることで学習期間を3ヶ月以内に収めることが現実的になっています。

これは、AIが「教科書」と「メンター」の両方を同時に担ってくれるからです。

たとえば、分からないコードが出てきたときに即座にAIに質問し、その場で解説や修正方法を得ることができます。

この即時フィードバックは従来の学習プロセスでは得られないスピード感です。

また、AIはエラー解決の方向性を瞬時に示してくれるため、つまずく時間を大幅に減らせます。

さらに、AIが生成するコードを解析することで、現場レベルのベストプラクティスを自然と吸収できます。

学習者が一番時間を取られていた「調べる時間」をAIがほぼゼロにしてくれるのです。

結果として、知識の定着と実践経験の両方を同時に進められるため、即戦力として現場に出られる速度が格段に上がります。

ここまでの内容を整理すると次のポイントが重要です。

- AIは「教科書」と「メンター」を同時に担える存在

- 即時フィードバックで学習スピードが飛躍的に上がる

- 調べる時間をほぼゼロにできるため、実践経験を積みやすい

AIを活用した学習は、短期間で即戦力になるための最短ルートといえます。

AIと組めば、あなた一人が“チーム”になりますよ。

GPTsやAIモデルを活用して、デザインカンプを即HTML化し、BEM記法やW3C規格に準拠したクリーンなコードを生成するステップが丁寧に解説されています。実務に即した応用方法を深く知りたい方におすすめです。

AI時代で生き残る!Web制作者が今日から実践できる「AIスキルの武器化」6ステップ|ChatGPT・GPTs具体活用法も解説

AIと共存する〝新しい働き方〟へのシフト

AIが進化するにつれて、多くの人が抱く不安があります。

「AIに仕事を奪われるのでは?」という疑問です。

しかし実際には、AIは人間の仕事を奪う敵ではなく、共に働くパートナーです。

これからはAIと共存しながら働く時代に移行していきます。

AIを活用することで、従来のやり方では考えられなかったスピードと精度を実現できます。

その結果、個人の生産性は飛躍的に高まり、働き方の自由度も増していきます。

AIに奪われるのではなく〝AIと働く〟時代へ

AIを恐れる最大の理由は「自分の役割がなくなるのでは」という不安です。

ですが、AIはゼロから何かを生み出す魔法の存在ではありません。

AIは人間の思考やアイデアを加速させ、形にするための〝仕組み化パートナー〟です。

つまり、AIが登場したことで必要なくなるのは「単純作業」や「時間がかかる調査」であり、人間の価値である発想力や判断力はこれまで以上に重要になります。

AIを活用できる人は、単純作業から解放され、本質的なクリエイティブや戦略に集中できるようになります。

これは仕事の価値を高め、結果として収入や評価にも直結します。

AI時代に必要なのは「奪われないスキル」ではなく「AIを活かすスキル」です。

この転換をいち早く理解し、実践できるかどうかが今後の働き方を決定づけます。

ポイントを整理すると以下の通りです。

- AIは敵ではなく共に働くパートナーである

- AIを活用できる人は単純作業から解放される

- AI時代に必要なのは「活かすスキル」である

AIと共に働く意識を持つことで、あなたの仕事の価値は確実に上がります。

正しくAIを使えないWeb制作者の危機

現在のWeb制作の現場では、AIを「使うか使わないか」だけでなく、「正しく使えるかどうか」が大きな分岐点になっています。

実際、AIを導入している人の中でも、本来のポテンシャルを発揮できていないケースは少なくありません。

間違った使い方では、逆に効率が下がったり、品質が低下するリスクもあるのです。

特にWeb制作者の中には、AIを単なるコーディング補助ツールとしてしか使わず、戦略的な活用ができていない人が多く見られます。

AIは正しいプロンプト(指示)を与えなければ、期待する結果を返してくれません。

そのため、AI時代に生き残るためには「AIを使える人」ではなく、「AIを正しく使える人」になる必要があります。

この差は今後、案件の獲得率や単価に直結します。

実際、AIをうまく活用している制作者は、従来の2〜3倍のスピードで案件をこなし、顧客から高い評価を受けています。

一方で、AIを中途半端にしか活用できない人は、効率化の波に乗り遅れ、価格競争に巻き込まれてしまいます。

重要なのは、AIを「どれだけ使っているか」ではなく、「どれだけ正しく使いこなせているか」です。

ポイントを整理すると次の通りです。

- AIは正しい使い方をしないと効率が下がることもある

- AI時代は「使える人」ではなく「正しく使える人」が生き残る

- 活用の質が案件獲得率や単価に直結する

正しいAI活用法を身につけることが、これからのWeb制作者にとって最重要課題です。

短期間で即戦力になるために必要な思考法

AI時代において、短期間で即戦力になるためにはスキルだけでなく〝思考の転換〟が必要です。

従来の学習では、時間をかけて知識を積み上げ、経験を通じてスキルを磨くというプロセスが一般的でした。

しかし、AIを活用する時代では、このアプローチは効率的ではありません。

これから必要なのは「すべてを完璧に覚える」ではなく、「AIを使いながら実践して成長する」という考え方です。

AIを活用すれば、知識が足りなくてもその場で補完しながら進めることができます。

つまり、「完璧になってから動く」のではなく、「動きながら学ぶ」姿勢が最短で即戦力になる鍵です。

さらに、AIは常に最新の情報を取り入れられるため、時代遅れになるリスクを大幅に減らすことができます。

短期間で成長する人の共通点は、AIを恐れず、まずは試しながら最適化していく柔軟性です。

AIを「学びの相棒」として使うことで、これまで半年以上かかっていたスキル習得を3ヶ月以内に短縮できます。

ここで押さえるべきポイントは以下の通りです。

- 完璧を目指すより「AIを使いながら学ぶ」思考が重要

- AIは知識を補完しながら実践を加速させる

- 短期間で成長する人は「動きながら学ぶ」姿勢を持っている

AI時代に即戦力になるためには、まずこの思考の転換から始めましょう。

AIは敵じゃない。最強の味方に変える時代です。

SNS運用とAI活用を組み合わせた発信継続の思考法や戦略が整理されており、投稿を日常業務と統合する方法、反応→改善のPDCAサイクルを回す実践論など、継続と信頼構築に効く内容が得られます。

初心者OK!Threads×AIで収益化を加速|ジャンル・投稿のコツを全公開【プロンプトテンプレ付き】

今日から実践できる〝具体的なAI活用法〟

AIの価値は「知識」ではなく「実践」にあります。

どれだけAIの凄さを理解していても、実際に手を動かして活用しなければ意味がありません。

ポイントは「完璧に理解する前に、とにかく使い始めること」です。

ここでは、初心者でも今日から実践できる具体的なAI活用法を紹介します。

画像からHTMLを自動生成する驚きの方法

Web制作において最もインパクトが大きい活用法のひとつが、画像をもとにしたHTMLの自動生成です。

AIにデザインカンプを読み込ませるだけで、BEM記法に沿ったHTMLコードを即座に生成してくれます。

この機能を初めて使った人は「人間が何時間もかけてやっていた作業が数分で終わる」ことに驚きを隠せないでしょう。

たった1回試すだけで、AIコーディングのポテンシャルを実感できます。

使い方は非常にシンプルです。

デザインカンプを画像としてAIに送信し、「この画像をBEM記法でコーディングしてください」と指示するだけ。

生成されたHTMLはそのまま実務に使える精度を持ち、必要に応じてタグを微調整するだけで完成度の高いコードになります。

この手法を取り入れることで、学習者は短期間でコーディングスキルを身につけ、実務者は納期短縮と案件数の拡大を同時に実現できます。

この活用法のポイントは以下の通りです。

- 画像を読み込ませるだけでBEM記法のHTMLを生成できる

- 実務レベルの精度で短時間にコーディングが完了する

- 学習者のスキル習得と実務者の納期短縮に直結する

「AIでここまでできるのか」という感覚を得るために、まずはこの方法から試してみましょう。

コード解説やエラー解決をAIに任せるコツ

AIを活用することで、コーディング中に発生する「理解できないコード」や「解決できないエラー」にかかる時間を大幅に削減できます。

これまで何時間も調べていた問題が、AIを活用すれば数分で解決することも珍しくありません。

ポイントは「具体的に質問すること」です。

たとえばJavaScriptのコードをAIに送る場合、「このコードを解説してください」だけでなく、「一行ずつ分かりやすく解説し、改善点も提示してください」と伝えると、より実用的な回答が得られます。

エラー文に関しても同様で、出力されたエラーをそのままAIに送信し、「このエラーの原因と解決方法を教えてください」と質問することで、問題解決の方向性を瞬時に得られます。

この即時フィードバックは、学習者にとっても実務者にとっても圧倒的な時間短縮をもたらします。

また、AIはコードにコメントを追加したり、可読性を高める改善案を提示することも可能です。

このプロセスを繰り返すことで、コード理解が深まり、自然と現場レベルのスキルを習得できます。

この活用法で意識すべきポイントは以下の通りです。

- 質問はできるだけ具体的にすることで精度が上がる

- エラー文をそのままAIに送るだけで解決の方向性が見える

- AIはコードの改善案やコメント付与にも活用できる

AIを「常に隣にいるメンター」として使うことで、学習と実務の両方が加速します。

代替テキストとクラス名生成で効率を極限まで上げる

AIはコーディングだけでなく、制作の細かい部分でも効率化を実現します。

その代表例が「画像の代替テキスト生成」と「クラス名の自動生成」です。

これまで代替テキストを一枚ずつ考える作業は時間がかかり、SEOやアクセシビリティを意識するとさらに負担が増していました。

AIを使えば、画像を送るだけで複数パターンの代替テキストを瞬時に生成できます。

これにより、1サイトあたり数十枚の画像を扱う場合でも、大幅な時間短縮が可能です。

また、HTMLやCSSで使用するクラス名もAIに生成させることで、統一感のある命名規則を素早く設定できます。

「親要素を表すクラス名を10個挙げて」と指示するだけで、実務に即した候補を提示してくれるため、プロジェクト全体の構造設計がスムーズになります。

このような細かい作業の効率化が積み重なることで、全体の制作スピードは飛躍的に向上します。

特に案件数が多い制作者や、納期に追われがちな現場では、この差が大きな競争力となります。

この活用法のポイントは以下の通りです。

- AIは画像から代替テキストを瞬時に生成できる

- クラス名の自動生成で命名規則を統一しやすくなる

- 細部の効率化が全体のスピードアップに直結する

こうした小さな効率化の積み重ねが、最終的に大きな成果を生む鍵になります。

まずは今日、5分だけでもAIを触ってみてください。

〝AIスキル〟は魔法ではなく究極の時短術

AIというと、まるで魔法のように全てを解決してくれる存在だと誤解されがちです。

しかし、実際のAIスキルは「ゼロから何でも生み出す力」ではありません。

AIスキルの本質は「自動化」と「仕組み化」による究極の時短術です。

これはWeb制作において特に顕著で、単純作業や繰り返し作業をAIに任せることで、人間はより価値の高いクリエイティブや戦略に集中できるようになります。

AIを正しく活用できれば、1日の作業時間を半分以下に削減することも可能です。

そして、削減した時間を新しい学習や案件獲得に回すことで、収入とスキルの両方を同時に伸ばせます。

AIスキルは「自動化と仕組み化」の武器である

AIを最大限に活かすためには、「どこを自動化するか」「どの部分を仕組み化するか」を明確にする必要があります。

Web制作の現場では、デザインカンプのコーディング、コードレビュー、エラー解決、画像処理など多くの工程がありますが、その中でAIに任せられる部分は確実に存在します。

AIは人間の代わりではなく、時間を生み出すための「武器」です。

この考え方を持つだけで、AIとの付き合い方は大きく変わります。

AIを単なる便利ツールではなく「仕組みを作るパートナー」として扱うことで、働き方全体が効率化されていきます。

結果として、限られた時間で最大の成果を生み出せる「時短スキル」が身につきます。

ここで押さえるべきポイントは以下の通りです。

- AIスキルは魔法ではなく「自動化と仕組み化」の力である

- AIは時間を生み出す武器として活用する意識が重要

- 便利ツールではなく「パートナー」として使うことで真価を発揮する

AIを武器として扱えるかどうかが、これからの成長速度を大きく左右します。

情報格差を埋める〝AI活用〟の突破口

AI時代における大きな課題の一つが「情報格差」です。

AIの可能性を理解している人と、まだ活用できていない人の間には、日に日に大きな差が生まれています。

この格差の正体は「情報がブラックボックス化していること」にあります。

実務でAIを活用している人は増えていますが、その具体的なノウハウを公開している人はごくわずかです。

また、発信されている情報の多くは表面的で、本質的な活用法や現場レベルの知識が不足しているケースも多く見られます。

だからこそ、自分自身でAIを試し、実践の中で活用法を学ぶことが最大の突破口になります。

AIは知識ゲーと言われるほど、知っている人と知らない人で結果が大きく変わります。

情報格差を埋めるための最短ルートは「使いながら学ぶ」ことです。

毎日少しでもAIを触り、自分の業務にどう組み込めるかを探ることで、他の人が持っていない実践的なノウハウが自然と蓄積されていきます。

この考え方を持つだけで、情報格差は脅威ではなくチャンスに変わります。

ここで意識したいポイントは次の通りです。

- AI時代は情報格差が収入格差に直結する

- 情報がブラックボックス化しているからこそ実践が重要

- 「使いながら学ぶ」ことで唯一無二のノウハウが手に入る

今から行動することで、情報格差を逆に武器にすることができます。

時間がない人こそAIを使うべき理由

「忙しすぎてAIを勉強する時間がない」という声をよく耳にします。

しかし実は、時間がない人ほどAIを使うべきです。

AIは「時短術を学ぶ時間すらない人」のための最強の味方だからです。

従来の時短術、例えばコードスニペットや便利ツールの活用は、準備や設定に多くの時間が必要でした。

そのため、案件や本業で忙しい人ほど取り入れるのが難しかったのです。

しかしAIは違います。

AIを使えば、学習や設定の時間がほとんどいらず、今日から即実践で効果を感じることができます。

たとえば、エラーの解決やコーディングの自動生成、文章の構成などは、指示を出すだけで瞬時に結果が返ってきます。

つまり、AIは「時間を作るための時間」を必要としない唯一の時短術なのです。

忙しい人が最初にやるべきことは、完璧な学習ではなく「まず使い始めること」。

毎日5分でもAIを触ることで、気づけばあなたの作業時間は大幅に短縮されます。

このポイントを整理すると以下の通りです。

- AIは時短術を学ぶ時間すらない人のための味方

- 設定や準備不要で今日から実践できる

- 「時間を作るための時間」を必要としない時短術である

忙しさに追われている今こそ、AIを取り入れる最高のタイミングです。

AIは魔法じゃない。でも、人生を変える武器です。

AIへの質問力を磨く3つのステップ

AIを最大限に活用するために欠かせないのが「質問力」です。

同じAIを使っても、質問の質によって返ってくる答えの精度は大きく変わります。

質問力を高めることは、AI時代における最重要スキルのひとつです。

ここでは、今日から実践できる質問力を磨く3つのステップを紹介します。

完璧主義を捨ててまず質問することから始める

AIへの質問で最初に意識すべきことは「完璧を求めない」ことです。

多くの人が「正しい質問をしないといけない」と思い込んでしまい、行動を遅らせてしまいます。

しかし、AIは試行錯誤を前提にしたツールです。

まずは思いついたまま質問し、AIの返答をもとに改善していくことで自然と質問の質は上がります。

これは学習者だけでなく実務者にとっても有効で、スピード感を持って問題解決に取り組めるようになります。

AIは優秀なビジネスパートナー。気軽に話しかける感覚で質問を投げることが第一歩です。

このステップを意識すると、質問へのハードルが一気に下がり、活用の幅が広がります。

ポイントを整理すると次の通りです。

- AIへの質問は完璧である必要はない

- まずは思いついたまま質問し、改善していく

- AIは優秀なパートナーとして気軽に活用する意識が重要

行動のスピードこそが、AIを活かすための最初の鍵です。

AIの回答をヒントに質問の質を高める

AIを効果的に使うためには、一度の質問で完璧な答えを求める必要はありません。

重要なのは「AIの回答をヒントにして、次の質問を改善すること」です。

AIは指示が具体的であればあるほど精度の高い回答を返します。

例えば「このコードを修正してください」という質問では不十分ですが、「このコードはBEM記法に沿っていますか?W3C規格に準拠しているかも確認してください」といった具体的な質問をすれば、得られる情報の質は大幅に向上します。

AIとのやり取りは「対話型のブラッシュアップ」と考えるとわかりやすいでしょう。

最初の回答に満足できなくても、それを材料に次の質問を洗練させていくことで、最終的に理想的な結果に近づけます。

AIとの対話の回数が増えるほど、質問力は自然と磨かれていきます。

このステップで意識したいポイントは以下の通りです。

- AIの回答は「ゴール」ではなく「次の質問のヒント」

- 具体的な質問ほど精度の高い回答が得られる

- 対話を重ねることで質問力は自然と向上する

AIを単なる回答装置ではなく、成長を促す「対話相手」として捉えることが、活用の質を高める鍵です。

質問力の積み重ねが精度を最大化する

AIを使いこなす上で最終的に重要になるのが、質問力を積み重ねる習慣です。

質問力は一朝一夕で身につくものではなく、AIとの対話を重ねる中で磨かれていきます。

毎日の業務や学習の中でAIに質問を投げ続けることで、自分が本当に欲しい答えを引き出すための言葉選びが自然と身についてきます。

これは単なるAI活用のスキルに留まらず、課題解決力や論理的思考力を鍛えることにも繋がります。

AIを「質問力を鍛えるトレーニングパートナー」として使うことで、成長速度は飛躍的に加速します。

特にWeb制作やコーディングでは、具体的で正確な指示が成果を左右するため、このスキルは非常に価値があります。

また、質問力が上がれば上がるほど、AIの回答の精度も比例して高まります。

つまり、質問力を磨くことはAIの性能を最大限引き出すことと同義です。

ここで意識したいポイントは以下の通りです。

- 質問力はAIとの対話を重ねることで磨かれる

- 質問力の向上は課題解決力や論理的思考力も鍛える

- 質問力=AIの性能を最大限引き出す鍵である

日々の小さな質問の積み重ねが、AI活用の質と成果を決定づけます。

質問力こそが、AIを使いこなす鍵ですよ。

裏技:〝GPTs〟を活用して作業を自動化する

AIをさらに一段階上で活用するための「裏技」があります。

それが〝GPTs〟の活用です。

GPTsを使うことで、細かい指示を入力する手間をほぼゼロにし、作業を自動化できます。

通常のAI活用では、毎回具体的なプロンプト(指示)を入力する必要があります。

しかしGPTsは、あらかじめ細かい設定を組み込むことで、画像を送るだけで最適なコードや文章を生成してくれる専用AIを作ることが可能です。

この機能を使いこなせば、日々の作業効率はさらに飛躍的に上がります。

GPTsが生み出す圧倒的な作業効率の差

GPTsの最大の強みは「一度設定すれば自動で高精度な結果を返す」点です。

たとえば、通常のAIであれば「この画像をBEM記法でコーディングしてください」と毎回入力する必要があります。

しかしGPTsでは、あらかじめ「画像を受け取ったらBEM記法でHTMLを生成する」という設定を組み込んでおけば、画像を送るだけで自動的にコードが返ってきます。

この「指示をゼロにする」体験は、一度使うと戻れないレベルの効率をもたらします。

さらに、タイムタグやloading属性、alt値なども最初から含めるように設定できるため、実務でそのまま使える完成度の高いコードを即座に得られます。

結果として、単純作業にかかる時間を大幅に削減し、戦略やクリエイティブに集中できる環境を作り出せます。

この活用法のポイントは以下の通りです。

- GPTsは一度設定すれば毎回の指示が不要になる

- 画像を送るだけで高精度なコードを自動生成できる

- 単純作業をAIに任せ、本質的な業務に集中できる

GPTsを使いこなすことで、AI活用は「便利」から「必須」へと進化します。

事前設定で指示をゼロにする最強の方法

GPTsの真価は「事前設定」にあります。

あらかじめ細かいルールや手順を設定しておくことで、AIが自動的に理想的なアウトプットを返してくれるようになります。

たとえば「HTMLはBEM記法で書く」「タイムタグを付与する」「alt値を生成する」といった細かい条件を全て事前に組み込むことで、毎回の作業で指示を入力する必要がなくなります。

画像を送るだけで、必要な仕様を満たしたコードが一瞬で完成する。これがGPTsの最大の魅力です。

さらに、文章生成やSEO対策も同じく事前設定で自動化できます。

「記事は見出しごとに要約を入れる」「重要な部分は太字にする」といったルールを設定するだけで、統一感のある記事をAIが作り続けてくれます。

毎回の手間を減らし、出力の質を安定させることができるのが事前設定の強みです。

この方法を使いこなせば、AIは単なるアシスタントではなく、自分専用の「自動化エンジン」に変わります。

この活用で意識したいポイントは以下の通りです。

- 事前設定により毎回の指示をゼロにできる

- 細かいルールを組み込むことで出力の質を安定化できる

- AIを「自動化エンジン」として活用できるのがGPTsの魅力

一度設定を作り込めば、以後の作業効率は飛躍的に向上します。

数十万円のスクールが不要になる理由

GPTsを活用すれば、高額なプログラミングスクールに通う必要がないと言われるほどの効果があります。

その理由は「即時フィードバック」と「自分専用のカリキュラム」を同時に手に入れられるからです。

スクールの価値の多くは、質問できる環境とフィードバックにあります。

しかしGPTsを使えば、コードを送るだけで解説や改善案が即座に返ってくるため、スクールと同等かそれ以上のスピードで学習できます。

さらに、自分のレベルや案件内容に合わせてAIをカスタマイズできるため、まさに「オーダーメイドの講師」がついている状態になります。

実際に、JavaScriptやWordPressのコードを送って解説をもらうだけで、短期間で即戦力レベルに到達した例も多数あります。

AIは24時間365日付き合ってくれるため、学習のタイミングを自分でコントロールできるのも大きなメリットです。

この観点から整理すると、GPTsがスクールを凌駕する理由は以下の通りです。

- 即時フィードバックでスクール以上のスピード感を実現できる

- 自分専用にカスタマイズされた「オーダーメイドの講師」を持てる

- 24時間365日、自分のペースで学習と実践が可能

GPTsを活用することで、学習コストと時間を圧倒的に削減できます。

GPTsは、時間を生み出す裏メニューです。

まとめ:AI時代を生き抜くために今すぐ行動を起こす

今回の記事でお伝えした通り、今はAI時代への適応が分かれ目となる時代です。

AIを使えるかどうかではなく、AIを「正しく活用できるかどうか」が今後のキャリアを左右します。

Web制作の現場では、AIコーディングを取り入れることで月収100万円を安定させる制作者が現れ、学習期間を半分以下に短縮する事例も増えています。

これは単なる効率化ではなく、働き方そのものを変える技術革命です。

また、AIは「魔法」ではなく「究極の時短術」であり、人間の価値を最大化するためのパートナーです。

重要なのは、完璧を求める前に「まず使い始めること」。

質問力を磨きながら日々の業務に取り入れることで、AIは最強の味方になります。

さらに、GPTsを活用すれば細かい指示をゼロにし、作業を完全に自動化することも可能です。

これからの時代を生き抜くためには、「AIを活かすスキル」を今すぐ身につけることが不可欠です。

この記事をきっかけに、あなたの働き方をAIと共に進化させてください。

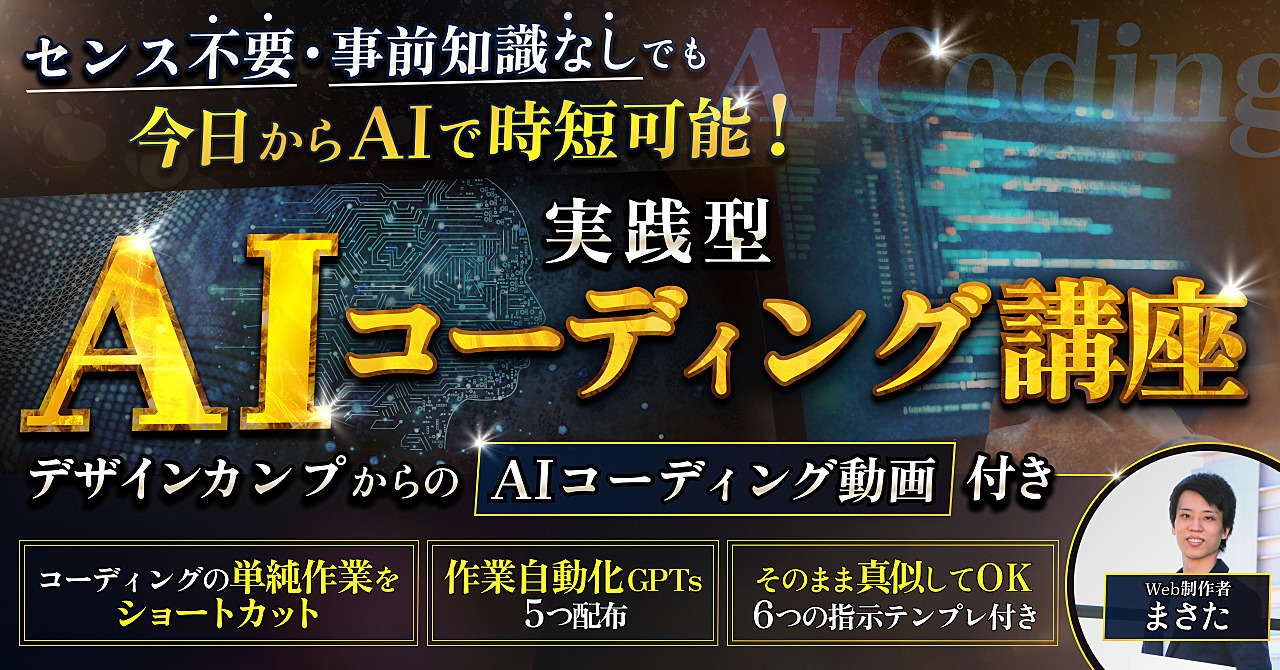

【今日から時短可能!実務で使えるAIスキルが身につく】実践型AIコーディング講座

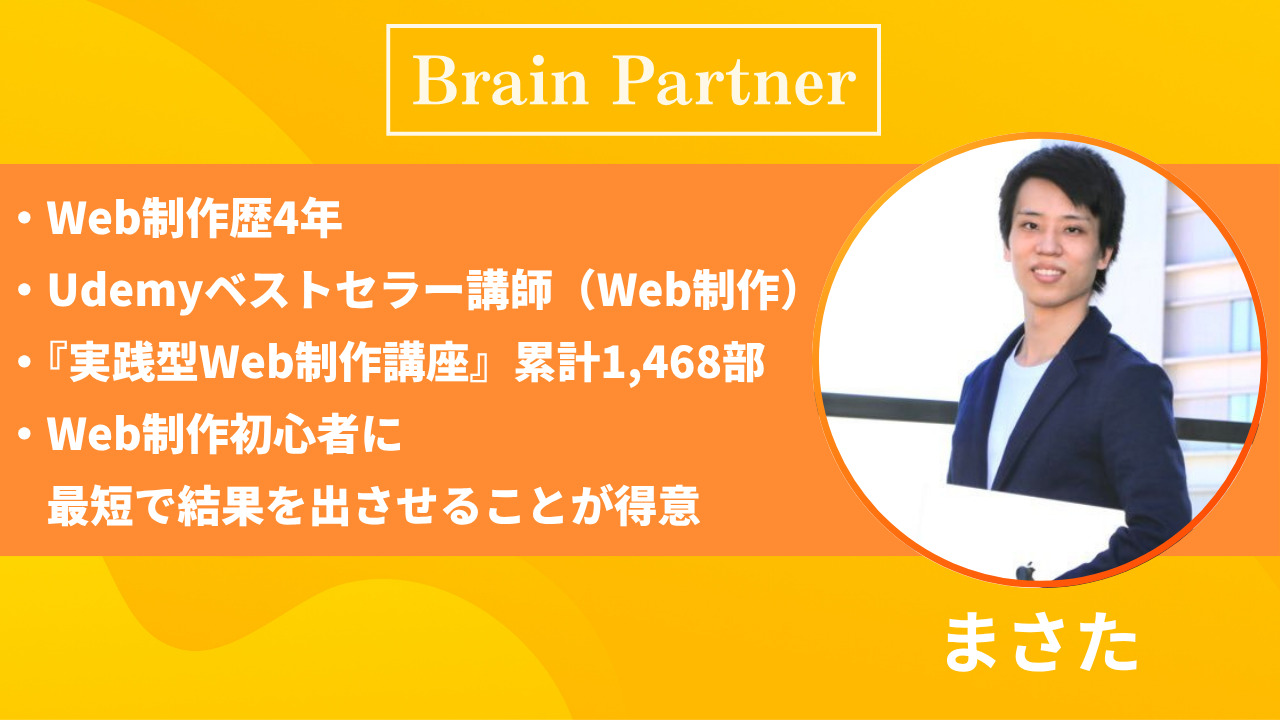

まさたさんのBrain「【今日から時短可能!実務で使えるAIスキルが身につく】実践型AIコーディング講座」では、センス不要、事前知識なしでも実務で使えるAIスキルを身に付けるためのノウハウが詰まっています。

- コーディングの〝面倒〟をAIに丸投げする方法

- AIスキルは“自動化・仕組み化”の究極スキルだった

- タイピング最下位でも3倍速で納品できた方法

- 「質問が怖い…」から解放されるAI活用の秘密

- ChatGPTでエラー解決が一瞬になる仕組みとは

- コードストック不要|忙しい人がAIで時短できる理由

- コーディングがAI外注で終わる時代|どう使えばいい?

- 知らないと損する“AIコーディング”時代の生き方とは

まさたさんのXでは、AI×WEB制作の基礎が学べます。

フォローしていない方は、ぜひフォローして発信をチェックしてください。

まさたさんのXはこちら。